區域產業整合及經濟增長研究-基于跨區域并購視角

胡杰武,張秋生,胡 靚

(1.北京交通大學中國企業兼并重組研究中心北京,100044;2.中南林業科技大學企業管理系長沙,410004)

一、引言

并購是企業擴張和發展的有效手段,也是資源優化配置和產業結構升級的重要途徑[1]。企業并購將引起資源在企業間流動,企業跨區域并購則將引起資源在區域間的流動。資源流動能夠改變地區的資源稟賦,推動地區產業的發展和產業結構的優化,從而影響區域產業結構,進而改變經濟增長方式,帶動區域經濟的發展[2]。

調整經濟結構、改變經濟增長方式仍然是我國“十一五”規劃期間的重點工作之一。溫家寶總理在政府工作報告以及多次考察工作中強調通過并購和重組發揮現有企業資源的作用來調整經濟結構和改變經濟增長方式。2008年11月,溫家寶總理再次強調運用并購的手段來整合產業,應對國際金融危機。本研究的目的在于探討企業跨區域并購對區域產業結構和區域經濟增長的影響。

本研究主要在以下兩個方面作出了貢獻:(1)首次從企業跨區域并購的微觀角度,探討了我國幾個主要經濟區域,近幾年來區域產業結構的變化趨勢;(2)再一次厘清了并購和經濟增長的關系:微觀的企業并購行為對宏觀的區域經濟增長整體上具有促進作用,企業并購加速了經濟結構的調整和資源的更加有效利用。但我們的研究也發現,經濟不發達地區企業的控制權存在向經濟發達地區企業凈轉移的跡象,因而跨區域并購對區域經濟增長的作用還應更進一步地區分為并購地區和被并購地區兩種情況來考慮。

二、文獻回顧

目前關于企業跨區域并購的研究尚處于起步階段,現有的文獻對跨國并購的關注較多,但對國內的跨區域并購關注極少。跨國并購的研究主要集中在跨國并購對東道國具有資本積累、技術進步、產業結構升級、人力資源優化、出口競爭力提升和制度變遷效應等方面[3-7]。企業跨區域并購會引致要素的跨區域流動,資源要素向生產地區流動和產品向消費地區的流動,將會直接影響企業的生產,從而影響資源配置的效率。企業通過并購重組要實現資源配置效率逼近帕累托最優,就要盡可能減少資源的流動成本。自然資源型產業資源流動成本較高。資源型產業的產品往往還不直接是生活消費品,還要經過再加工,這樣資源型產業產品又要面對下游產業。資源型產業就要考慮資源地到加工地,加工地到下游加工地之間的運輸成本。為實現資源的節約,完善產業鏈,通常資源型產業一般都向資源富有地區轉移,深加工也最好能向資源鏈延長的地區轉移。知識型要素及其產品一般來說具有較強的流動性,除受專利保護的人為流動限制外,流動成本較低,可以較便捷地向有利于產業發展的地區轉移。因而,總體來說,企業跨區域并購重組的空間流向,在資源配置帕累托最優目標引導下,不同資源要素構成的企業大體的流向有以下一般的規律:(1)資源型企業向自然資源富集地區轉移。這種轉移在企業并購重組中,表現為直接并購資源地的礦產開采企業,原料粗加工企業。(2)加工型企業向電力、技術、人力、設備配套等市場經濟發育良好的地區轉移。這種轉移在企業并購重組中,表現為企業利用目標企業的上述要素優勢開展并購。(3)知識密集型企業利用橫向規模擴張等方式,同域重組,發揮其價值鏈優勢;異域重組,組建技術聯盟或虛擬價值鏈,實現價值鏈的異域共享。

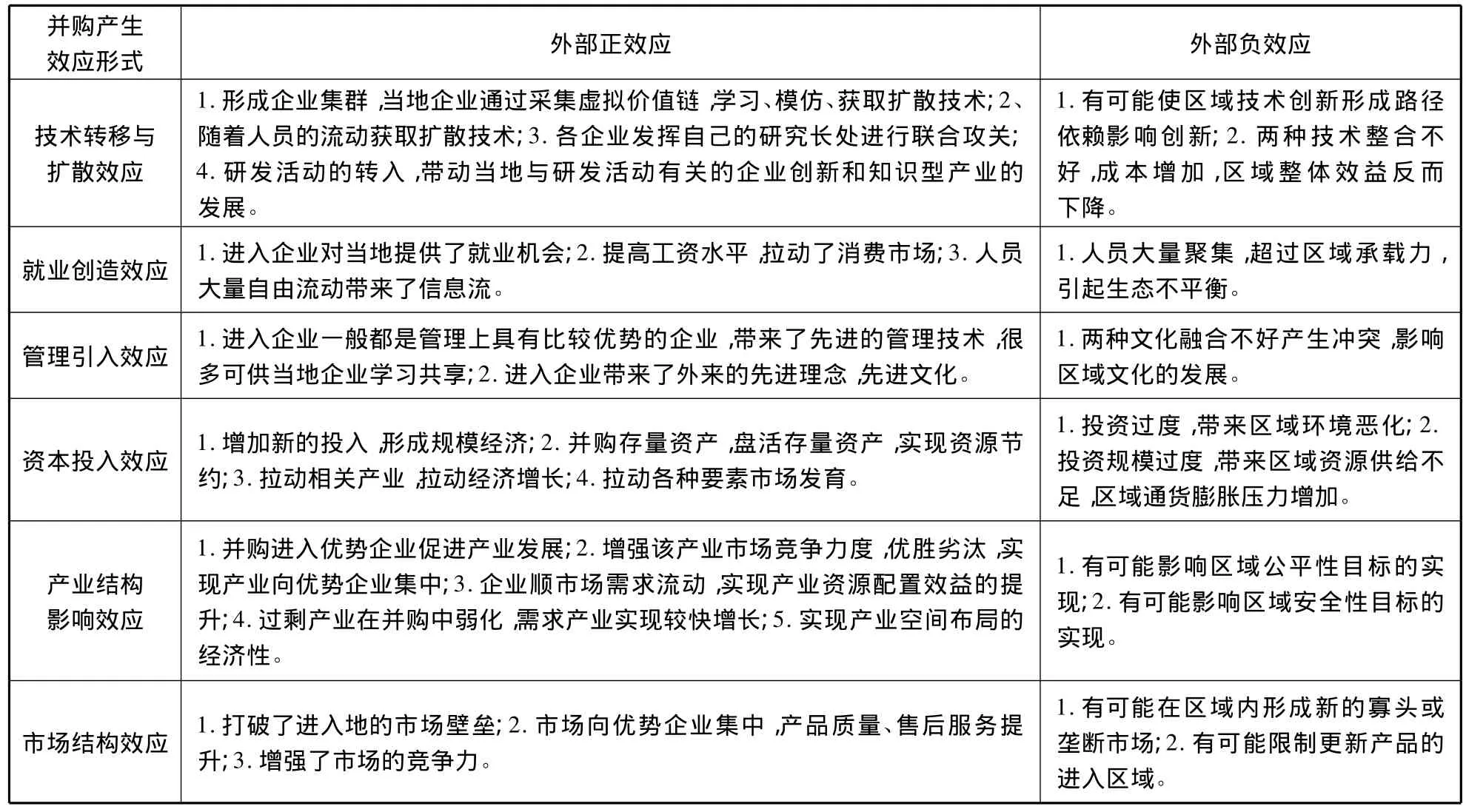

對并購與經濟增長的關系研究較早的是國外的學者。Barron1999年的研究認為美國在2O世紀70年代至9O年代的經濟發展的表現得益于當時美國公司進行公司并購,并購在一定程度上刺激了美國公司的創新意識,為90年代的良好發展勢頭奠定了基礎。美國學者Weston通過實證研究證明了美國企業的重組對美國經濟增長具有顯著的正效應。在對大型跨國并購的調查中發現,跨國并購對東道國經濟的發展能夠起到促進作用[1]。Buckey等、肖衛國等認為:跨國并購對東道國具有資本積累、技術進步、產業結構升級、人力資源優化、出口競爭力提升和制度變遷等效應。Kjetil Bjorvatn研究了經濟整合對跨國并購盈利性的影響[4]。Alexander Hijzen等利用1990-2001年23個OECD國家的行業數據,分析了交易成本在解釋跨國并購增長中的作用,發現交易成本對水平并購的負作用要小于非水平并購[5]。Eduardo Palblo分析了 1998-2004年拉丁美洲地區跨國并購的決定因素,指出不僅是目標國的經濟和商業環境,還有并購方的諸如知識產權保護的商業環境會影響到跨國并購的發生[6]。孟韜、周學仁研究了跨國并購和新建投資兩種主要的國際直接投資方式對經濟增長的影響[15]。孟凡臣、苗慧指出,跨國并購對我國技術進步具有一定的影響關系,但是由于技術并購在對外投資中的比重偏低,過分重視了技術的引進,忽視了技術的吸收消化過程等因素的影響,因此這種影響的效果并不顯著[16]。對于一國國內跨區域并購與區域經濟發展二者關系的研究相對比較少,現有觀點主要有如下兩種對立的觀點,其一是跨地區并購會帶動區域經濟發展;其二是跨地區并購將延緩區域經濟發展。企業跨地區并購能夠給當地帶來資本、人才、技術等,帶動區域經濟發展,可以盤活低水平重復建設所形成的存量資產,形成區域經濟協調的微觀機制,是解決區域經濟結構失衡、縮小地區差距的重要途徑[9]。王滿四認為在西部大開發中,東西部經濟合作為生產要素的區域流動和優化組合創造了條件,能同時提高東西部地區的經濟效率,增進整個國家的福利[10]。而邵萬欽則認為企業并購將引起某些部門生產能力開工不足、形成壟斷、導致失業率上升等從而延緩經濟發展[11]。總之,企業并購對區域經濟影響具有正負效應。陳澤明總結道,企業跨區域并購在空間聚集,能產生正的外部性。如聚集可能會導致規模經濟、范圍經濟、各種要素市場發達,搜尋成本下降以及管理水平提升等從而產生正的外部效應[8]。企業跨區域并購也可能產生聚集不經濟,如因空間聚集產生了擁擠成本,生態環境、社會治安和環境衛生惡化而產生福利損失、因聚集而引起要素投入成本上升、交易成本增加以及規模不經濟等,從而產生負效應。企業跨區域并購對區域經濟的正負效應總結如下表1所示。方軍雄指出,跨地區并購會導致被并購地區企業控制權的流失,影響到當地經濟的發展、社會就業等問題,因而異地并購可能會受到地方地府的地方保護主義影響[17]。但跨區域并購的概率會隨著經濟市場化程度的提高而顯著提高,這有助于更廣范圍的資源流動、整合,進而改善資源配置效率。事實上,地方政府也面臨著“小而全”的多元化重復建設戰略與“大而精”的專業化比較優勢戰略的成本-收益之間的權衡[18]。

表1 企業跨區域并購重組對區域經濟產生的正負效應

三、跨區域并購與區域產業整合

1.統計數據來源及統計方法

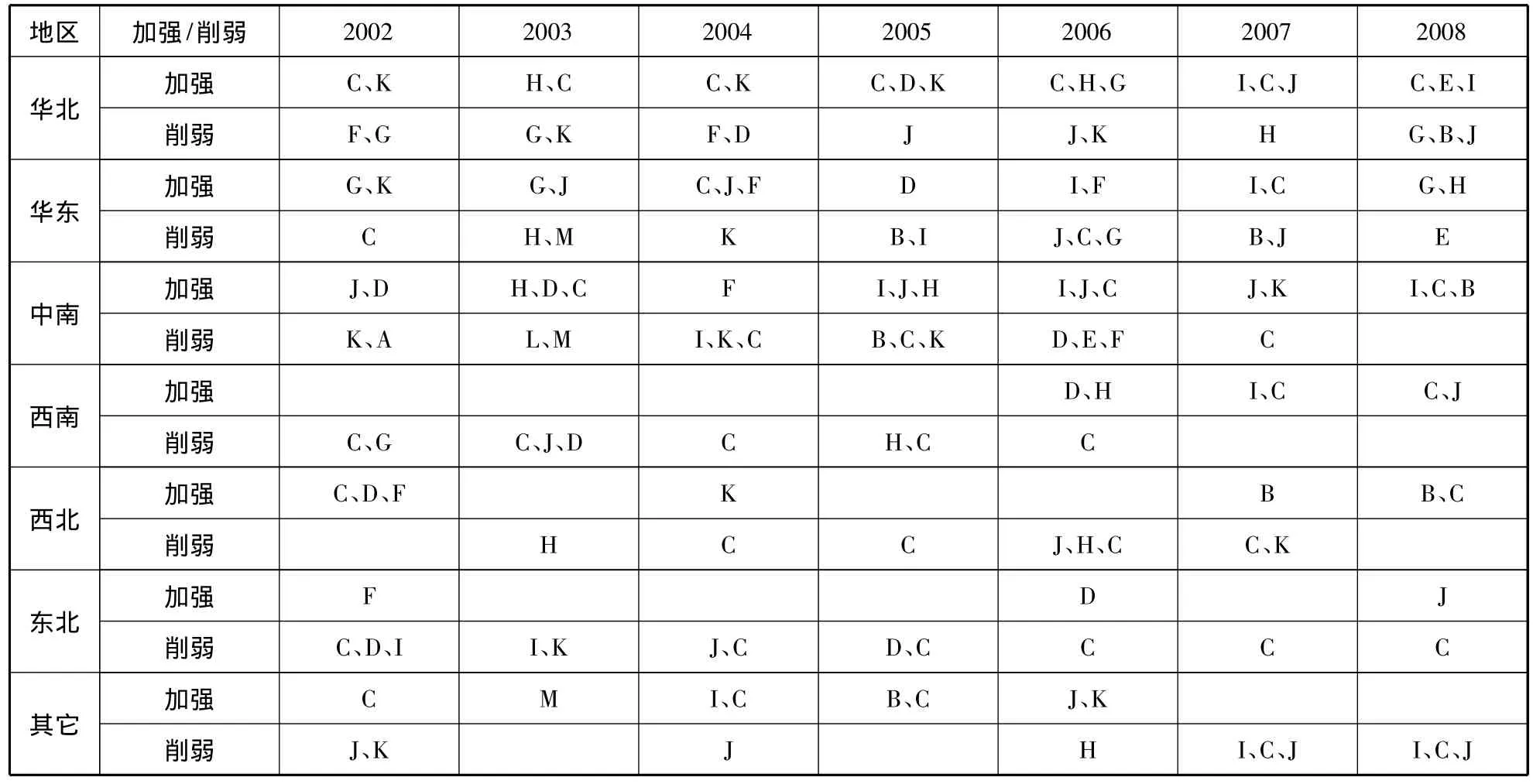

根據北京交通大學中國企業兼并重組研究中心的數據庫資料,我們將我國區域分為華北、華東、中南、西南、西北、東北和其它地區7個區域。本研究所稱華北地區是指北京、天津、河北、內蒙古、山西五省市。華東地區是指上海、安徽、福建、江蘇、江西、山東和浙江7省市。中南地區包含廣東、廣西、海南、河南、湖北和湖南6省。西南地區包含重慶、貴州、四川、西藏和云南五省及自治區。西北地區是指甘肅、寧夏、青海、陜西及新疆五省及自治區。東北是指東三省,即黑龍江、吉林和遼寧。其它地區是指港澳臺海外以及數據庫中未對賣方企業經營所在地進行標注的地區。將產業劃分如下:A表示農、林、牧、漁業;B表示采礦業;C表示制造業;D表示電氣、燃氣、及水的生產和供應業;E表示建筑業;F表示地質堪查業、水利管理業;G表示交通運輸、倉儲和郵政業;H表示批發和零售業;I表示金融業;J表示房地產業;K表示社會服務業;L表示衛生、體育和社會福利業;M表示教育、文化藝術及廣播電影業;N表示科學研究和綜合技術服務業;O表示國家機關、黨政機關和社會團體;P表示其他行業;W表示未披露。

根據上述區域和產業的劃分(M、N、O、P、W產業我們統稱為M及以下產業),我們對數據庫中2002至2008年股權并購方式中涉及控制權轉移的案例進行了統計,每年均統計跨區域并購的筆數和跨區域并購的金額。同時,各區域既有企業對其它區域企業進行并購,也有本區域的企業被其它區域企業并購。為了反映出企業跨區域并購活動對各區域產業結構的影響,我們將本區域企業對其它區域某產業企業的并購視為本區域該產業得到加強,本區域某產業的企業被其它區域企業并購視為該產業在該區域被削弱。綜合考慮各產業加強和削弱的情況,從而可以得出2002年-2008年各年跨區域并購活動對各區域產業結構的影響。

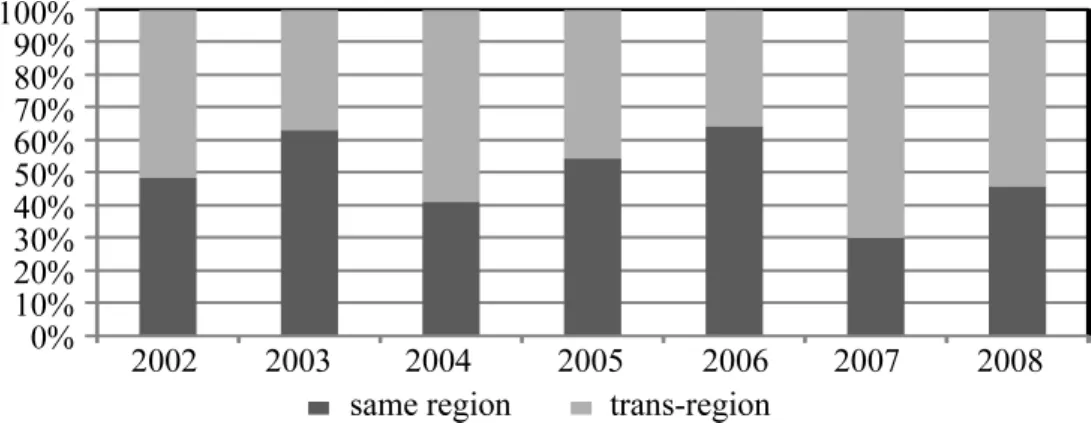

2.2002-2008年我國企業并購的產業和區域總結

從2002年至2008年我國企業的并購總體情況來看,同區域的并購筆數超過跨區域的并購筆數,即使在2007年,同區域的并購筆數占總的并購筆數的比例雖然最低,但仍達到了52.96%,如圖1所示。方軍雄(2009)的研究也得出了同一行政區域內的本地并購數量顯著高于不同行政區域之間的異地并購數量的結論。這在一定程度上說明了我國區域市場分割的存在,由于地方保護主義傾向的存在,跨區域并購的難度比同區域并購的難度要大,因而發生的可能性相對要低。從金額來看,2002、2004、2007、2008年4年的跨區域的并購金額超過同區域的并購金額,但其它三年,同區域的并購金額超過跨區域的并購金額,如圖2所示。從產業分布來看,各年制造業均是各區域并購的一個重點行業。此外,2002年并購活動還較多的發生在G、H和J、K產業,2003年并購活動還較多的發生在J、H產業,2004年并購活動還較多的發生在J產業,2005年并購活動還較多的發生在J產業,2006年并購活動還較多的發生在G、H、I、J產業,2007年并購活動還較多的發生在J、I產業,2008年并購活動還較多的發生在J產業。可見,除制造業外,房地產業(J產業)是這些年來各區域企業并購的又一個重點產業,也是經濟發展的一個熱門領域。G、H、K產業也是并購相對活躍的產業。2006年以后,金融業的并購出現抬頭的跡象,并購筆數雖然不算太多,但單筆交易金額巨大。尤其是這種并購的方向性較為明顯,即國內的金融企業并購港澳臺及海外的金融企業。這也從一個側面反映出海外金融危機的跡象,在2007年已有所顯現。國際金融危機對國外金融業的沖擊巨大,而我國金融業受金融危機的影響較少,因而在這段時間頗有趁機“擴充地盤”的味道。

從并購的地域分布來看,經濟越發達的地區,企業的并購活動也越活躍。經濟越不發達的地區,企業對外并購的數量和規模也越小。分屬于環渤海、長三角和珠三角三大經濟圈的華北地區、華東地區和中南地區企業的并購活動最為活躍。一般來說,華東地區企業的對外并購筆數最多,其次是中南和華北地區。但從交易金額來看,一般華北地區企業的并購交易金額最大,其次是華東和中南地區,這也從一個側面反映出首都的地域優勢:有較多的企業總部設置在北京,尤其是大型國有企業,而華東區域的民營經濟較為發達。經濟不發達地區,并購的凈數量和凈金額大部分年份均是負的,這表明這些經濟不發達地區企業的控制權,存在向經濟發達地區轉移的現象。這也從一個角度說明,并購對并購方所在地的經濟發展是有正面作用的,而對被并購方所在地的經濟發展則可能是負面的。

圖1 2002-2008年我國企業按交易筆數計算的同區域和跨區域并購比例圖

圖2 2002-2008年我國企業按交易金額計算的同區域和跨區域并購比例圖

表2 2002-2008年跨區域并購導致各區域產業加強和削弱情況表

3.跨區域并購對我國區域產業結構的影響

從表2可以看出,通過跨區域并購,華北地區的制造業一直在加強,而東北地區的制造業企業的控制權主要是往其它區域轉移,其次是西北、西南地區的制造業企業,其控制權也具有向經濟發達地區轉移的趨勢。但2008年后,隨著金融危機漫延和沿海地區用工成本的增加,制造業企業有向內地轉移的趨勢,在該年,西南、西北地區的制造業得到加強。對于中南地區,通過跨區域并購,J產業總體上得到加強。對于港澳臺和海外等其他地區,從我們的并購統計表中則可以明顯看出,2007年金融危機以前,這些其它地區主要以在中國內地取得企業的控制權為主,其中尤以制造業企業為重點。但2007年金融危機后,這些地區企業總體來說流動性緊張,因而這段時間他們主要是向中國企業出售控制權。華北、華東等經濟發達地區的B產業總體上通過跨區域并購活動在削弱,而西北地區的B產業在2006年后得到加強。這種跨區域并購導致的產業轉移趨勢也與前面我們的理論分析相符,即資源型產業向自然資源富集地區轉移,而加工型企業向電力、技術、人力、設備配套等市場經濟發育良好地區轉移。企業并購促進了結構結構的調整和資源的更加有效利用。

四、跨區域并購與區域經濟增長實證分析

本報告收集并整理了我國2002年至2008年各地區并購數據和經濟增長數據(以GDP為代表指標),通過對并購數據與經濟增長指標進行相關性分析,旨在發現兩者之間的內在關系,為政府制定相關政策、企業實施并購策略提供理論論證。

這里需要說明一點,在進行實際的實證分析時,由于樣本選取的時間窗口較窄,只有2002-2008年七年數據,不能滿足實證分析時樣本量的要求。基于這樣的問題,我們通過將六個地區(“其他”地區由于數據不完整略去)七年的數據匯總,構造了一個綜合地區維度和時間維度的樣本。這種方法在統計上并不嚴謹,但在說明跨區域并購與區域經濟增長的相關性問題上,這種方法具有一定的可行性。下面是我們對這個樣本量為42的樣本進行的實證分析。

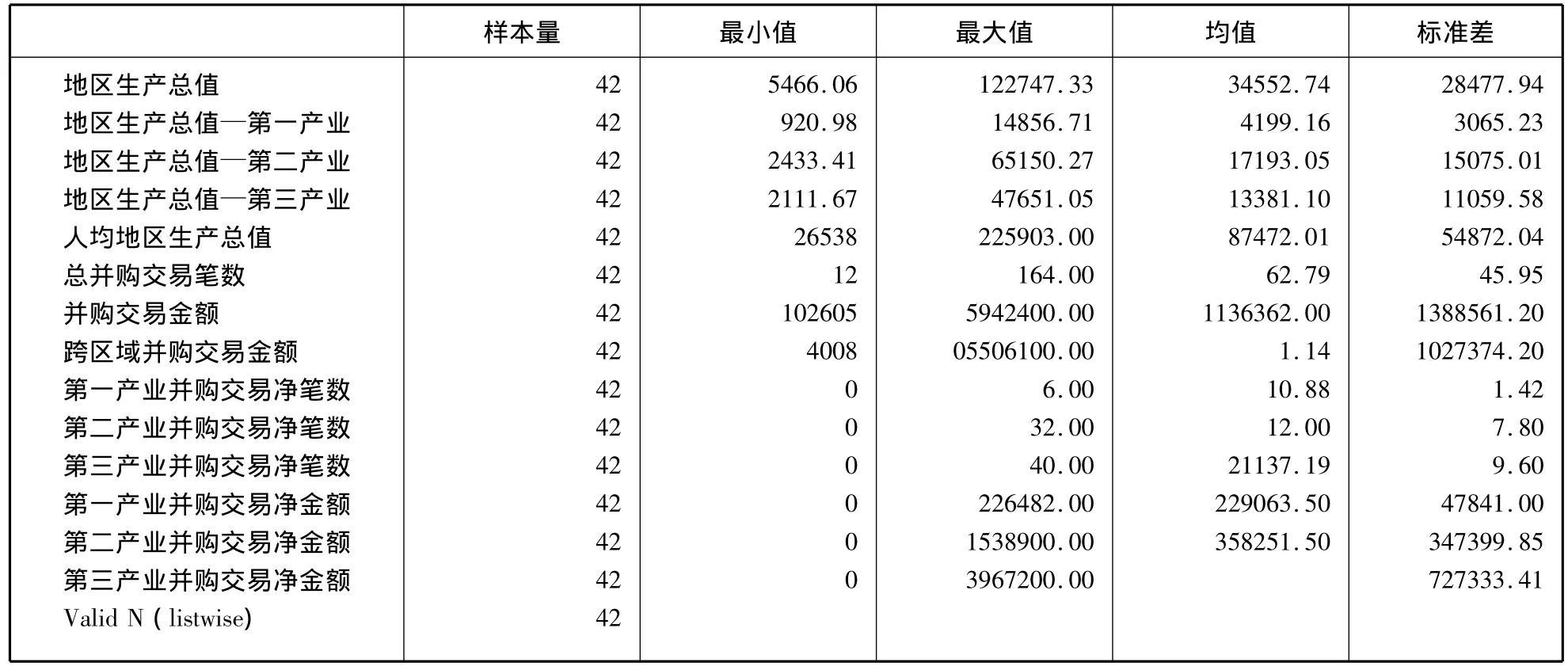

1.描述性統計(表3)

表3 描述性統計

通過上面的描述性統計,我們可以看出:

(1)各數據指標的標準差很大,這主要是由于我們綜合地區維度和時間維度,將樣本綜合造成的。如此大的標準差說明兩個問題:第一,我國各區域在并購水平和經濟發展水平上差距懸殊。第二,在統計的2002-2008年中,我國的經濟發展迅速,并購活動趨于活躍。

(2)各產業在并購活動活躍度差距較大。第一產業并購活動最少,二三產業并購較為活躍。

(3)通過比較并購交易筆數和金額,我們可以看出,我國并購活動平均交易金額差異很大:一二三產業平均交易金額的標準差分別為21587.11、45675.34、35577.06這說明我國并購交易的規模在2002-2008年發展迅速,但各區域間發展并不均衡。

2.相關性分析

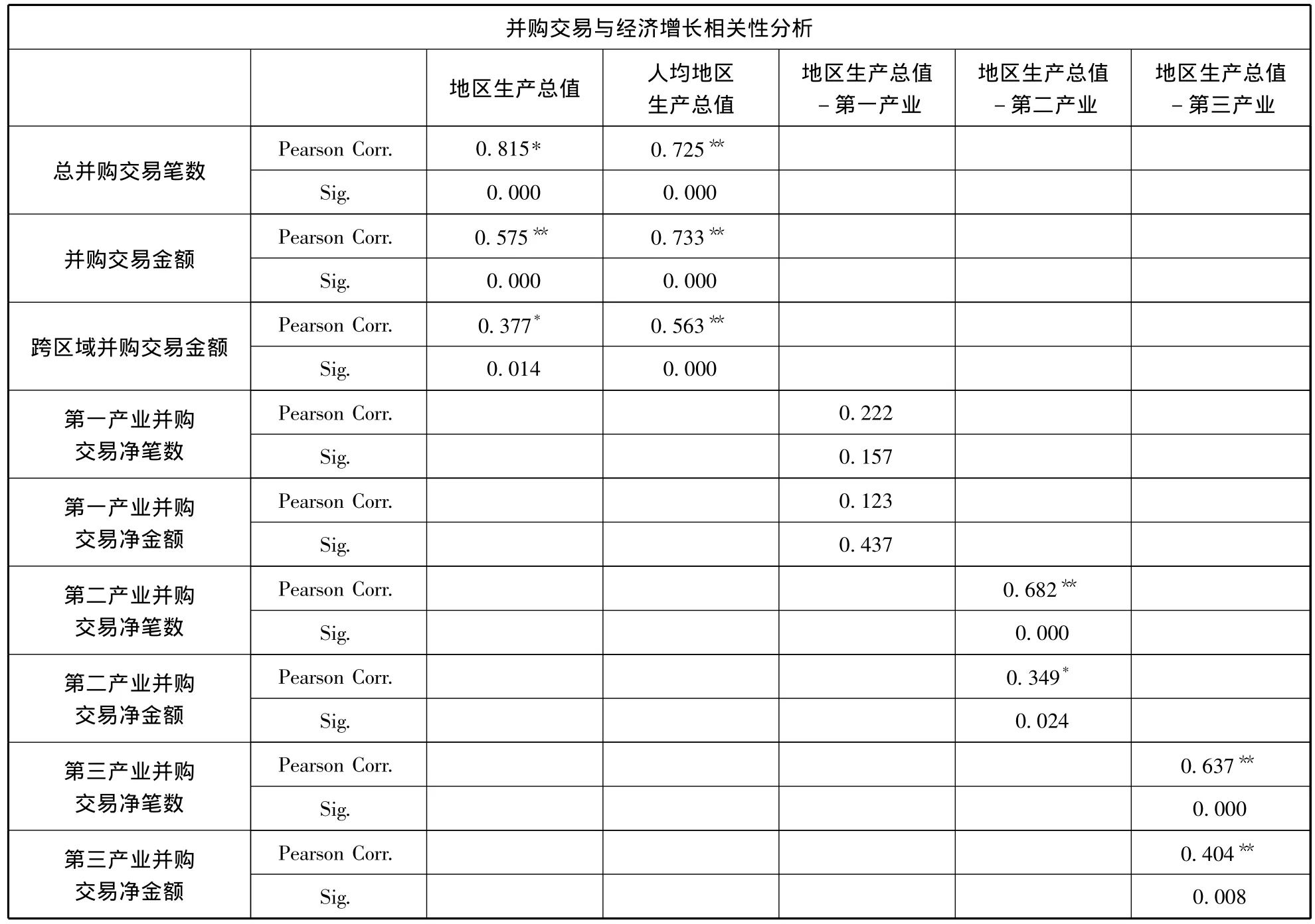

本文運用SPSS17.0軟件對樣本進行實證分析,對相關指標進行了相關性分析,具體分析結果如表4。

表4 并購交易與經濟指標及產業指標的相關性分析

如表4中數據顯示,我們主要研究了并購交易與經濟發展水平的關系,通過統計數據皮爾森相關系數和顯著性系數判斷指標間的相關性關系。其中,地區總產值與總并購交易筆數、地區總產值與并購交易金額、人均地區生產總值與并購交易筆數、人均地區生產總值與并購交易金額、人均地區生產總值與跨區域并購交易金額、第二產業地區生產總值與第二產業并購交易筆數、第三產業地區生產總值與第三產業并購交易筆數具有顯著的相關性,相關性系數分別達到0.815、0.575、0.725、0.733、0.563、0.682、0.637。

另外,地區生產總值與跨區域并購交易金額、第二產業地區生產總值與第二產業并購交易金額、第三產業地區生產總值與第三產業并購交易金額相關性顯著,相關性系數也分別達到0.377、0.349、0.404。

在所作的12對相關性分析中,只有針對第一產業所作的分析不具有顯著相關性。這主要是由于第一產業的并購活動并不活躍,并購交易筆數、金額都比較少。在一定程度上可以說,第一產業發生的并購交易具有一定的隨機性,這樣的數據特點使得在第一產業所做的分析沒有達到預期水平。

五、結論與建議

從我國企業近幾年跨區域并購的情況來看,企業通過跨區域并購實現資源配置逼近帕累托最優,遵循著盡可能減少資源流動成本的原理。因而我國近幾年的產業轉移也遵循了資源型產業向資源富集地區轉移,而加工型企業向市場經濟發肓良好地區轉移的現象。并購確實是對存量資產進行重組、避免重復建設、減少社會資源浪費、優化資源配置和升級產業結構的重要途徑。從并購與經濟增長的相關性來看,各地區并購交易的總筆數與總金額,與地區生產總值以及人均地區生產總值之間均存在顯著的正相關關系。從產業來看,占GDP較大比重的第二、三產業均與該產業并購交易的凈數量與凈金額存在顯著的正相關關系,并購與產業經濟的發展乃至區域經濟的發展息息相關。雖然總體上,跨區域并購對于資源配置、經濟增長具有顯著的正向作用。但我們的研究也發現,經濟不發達地區企業的控制權存在向經濟發達地區企業凈轉移的跡象,因而跨區域并購對區域經濟增長的作用還應更進一步地區分為并購地區和被并購地區兩種情況來考慮。

十二五期間,調整經濟結構,釋放出國內被長期壓抑的需求,仍將是我國經濟發展的重大戰略性問題。基于并購具有調整區域經濟結構和改變區域經濟增長方式的重要作用,可以預見并購今后相當長時期內在我國仍會十分活躍,仍將會在我國經濟增長中發揮重要作用。我國應努力完善企業跨區域并購的法律政治環境,促進企業跨區域并購的發展。

[1]F.Weston,K.S.Chung and J.A.Siu. 接管、重組與公司治理[M],東北財經大學出版社,2000.

[2]G.Andrade& E.Stafford.Investigating the economic role of mergers[J],Journal of Corporate Finance,2004,(10):1-36.

[3]Morten T.Hansen,Bjorn Lovas.How do multinational companies leverage technological competencies?Moving from single to interdependent explanations[J].Strategic Management Journal,2004,25:801 -822.

[4]Kjetil Bjorvatn.Economic integration and the profitability of cross - border mergers and acquisitions[J].European Economic Review,2004(48):1211 -1226.

[5]Alexander Hijzen,Holger G?rg,Miriam Manchin.Cross-border mergers and acquisitions and the role of trade costs[J].European Economic Review,2008(52):849 -866.

[6]Eduardo Palblo.Determinants of cross-border M&As in Latin America[J].Journal of Business Research,2009(62):861-867.

[7]Reena Kohli,Bikram Jit Singh Mann.Analyzing determinants of value creation in domestic and cross border acquisitions in India[J].International Business Review,2011(11):1-19.

[8]陳澤明.企業跨區域并購重組研究-以三維空間動態優勢理論視角[R].博士后研究報告,2006.4

[9]羅翠華.企業跨區域并購與區域經濟協調發展[J].科技進步與決策,2004(8).

[10]王滿四.東西合作中要素西進的經濟效應與政策機制[J].中國軟科學,2001,(7):104-107

[11]邵萬欽.論美國企業并購的作用[J].經濟師,2004,(4):80-81

[12]董有德.產業結構調整中的過度進入與企業并購[J]. 經濟學家,2000(2).

[13]劉應森.產業結構調整與企業并購[J].企業改革與管理,2000(3).

[14]陳計旺.企業跨區域投資、兼并與區域經濟協調發展[J]. 生產力研究,2000(4).

[15]孟 韜,周學仁.跨國并購、新建投資與經濟增長[J]. 財經問題研究,2010(4).

[16]孟凡臣,苗慧.跨國并購與我國企業技術進步的相關性分析[J].北京理工大學學報(社會科學版),2010(4).

[17]方軍雄.市場分割與資源配置效率的損害-來自企業并購的證據[J].財經研究,2009(9).

[18]白重恩,杜穎娟,陶志剛.地方保護主義及產業地區集中度的決定因素和變動趨勢[J].經濟研究,2004(4).

[19]劉少波.控制權收益悖論與超控制權收益-對大股東侵害小股東利益的一個新的理論解釋[J].經濟研究,2007(2).