中小企業員工組織變革意圖影響因素實證研究

——計劃行為理論的視角

陳述佳

(上海交通大學 安泰經濟與管理學院,上海 200093)

一、研究背景

2008年下半年金融危機所引發的大環境變化使得越來越多的中小企業主動或被動地將組織變革提上了議程,以應對越來越多變的市場環境,提高自身的競爭力。Hede認為組織變革是指對組織結構、系統或者是過程的個體、群體或者宏觀層面的有計劃或者是無計劃的變革[1]。企業的發展離不開組織變革,內外部環境的變化,企業資源的不斷整合與變動,都給企業帶來了機遇與挑戰。金融危機教會企業,主動變革有利于更好更快地適應外部環境,持續企業繁榮。

許多學者強調來自員工的支持是變革能否成功的決定因素。正是基于這一點,許多學者的注意力放在員工是否已經對將要到來的變革做好準備的表現上,比如對于變革的準備狀態、對變革的開放性和承諾以及對變革的反抗和抵制。而Weiner等也有相似的觀點,他們認為組織對于變革的準備狀態是變革成功的前提[2]。由于普遍認為如果員工能夠在變革實施的階段,接受和參與到支持變革的行為中去,即表示他們對變革持歡迎的態度[3]。

因此,研究者開始思考怎樣才能解釋、預測甚至改變員工的支持變革行為,從而提高變革成功的可能性。計劃行為理論作為一種成熟的行為和意圖解釋模型,經常被用于健身行為以及消費者行為領域的應用中,表現了良好的模型框架和解釋能力。

同時,計劃行為理論也包括了一些在組織變革情境中的應用。比如,在Peach和Jimmieson關于員工對于變革的準備狀態的研究中,意圖得分高的員工和意圖得分中等的員工在信念上表現出了顯著差異[4]。另一方面,計劃行為理論還成功地解釋了有經驗的管理人員和缺乏經驗的管理人員在標桿學習的意圖上的差異:主要由態度和主觀規范引起,而和知覺行為控制沒有顯著相關[5]。總的來說,計劃行為理論模型中意圖變量的三個獨立影響因素:態度、主觀規范和知覺行為控制均表現出了顯著的解釋力。可以說,計劃行為理論在組織與人力資源領域的應用比較少,而專門將研究聚焦于中小企業的更是沒有先例。然而,過去的研究表明計劃行為理論經過多年的發展已趨于成熟,并表現出了良好的模型框架和解釋能力。因此,本研究將計劃行為理論作為理論框架,來解釋員工在組織變革情景下做出變革支持行為的意圖。研究者假設,計劃行為理論能夠成為理解員工在組織變革中行為的有效工具,從而能夠為中小企業進行組織變革時的人力資源管理方面提供行之有效的實踐思路。

二、文獻回顧與研究假設

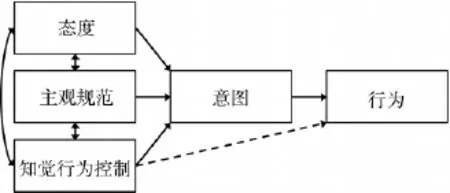

Ajzen在計劃行為理論中提出了意圖的三個獨立的影響因素 (見圖1所示)[6]即:態度:它指的是對于問題中的行為擁有贊同的或者反對的評估或評價的程度。主觀規范:它指的是關于是否要做出這種行為的主觀壓力。知覺行為控制:它指的是人們感知到的做出這一行為的難易程度。它一般指的是受到過去經驗的影響,當然也包括對于可能遭遇到的挫折的預測。

圖1 計劃行為理論結構圖

一般來講,態度越積極、主觀規范越有利,知覺行為控制程度越大,則做出這一行為的意圖越強烈,做出行為的可能性越強。態度、主觀規范和知覺行為控制這三者相對的重要性在不同的行為和情境中是變化的。

根據計劃行為理論提出的觀點,態度、主觀規范和知覺行為控制三者共同決定行為意圖,因此,本文提出假設1如下:

H1a在組織變革的情境中,員工對于組織變革的態度越積極,則員工做出支持變革行為的意圖越高。

總的來說,權責發生制政府綜合財務報告編制對于我國經濟的發展具有重要的意義。我們應該更加重視權責發生制政府綜合財務報告編制的完善,不斷解決其中存在的問題,提高政府財務管理效率,從而促進我國經濟的發展。

H1b在組織變革的情境中,員工感受到周圍的主觀壓力 (即主觀規范)越大,則員工做出支持變革行為的意圖越高。

H1c在組織變革的情境中,員工對于做出支持變革行為的感知 (即知覺行為控制)越容易,則員工做出支持變革行為的意圖越高。

雖然Ajzen并未在計劃行為理論中提出態度作為中介變量,但黃義俊等在應用計劃行為理論對女性創業進行研究時提出,態度對于主觀規范和知覺行為控制存在中介作用,并得到證實。因此,本文提出假設2和假設3如下:

H2在組織變革的情境中,員工做出支持變革行為的態度在主觀規范和行為意圖之間起到了中介變量的作用。

H3在組織變革的情境中,員工做出支持變革行為的態度在知覺行為控制和行為意圖之間起到了中介變量的作用。

事實上,計劃行為理論模型的充分性問題一直受到許多研究者的質疑。比如上文中提到的關于主觀規范在許多研究中不顯著的問題[6]。而Jimmieson等也指出計劃行為理論中的主觀規范并沒有包括一些必要的社會壓力,比如組織認同感等,而這些社會壓力對于意圖的改變是具有顯著作用的[7]。因此,筆者試圖結合外部組織變革的情境,加入一些額外變量,以使得對于行為和意圖的預測力進一步得到提高。

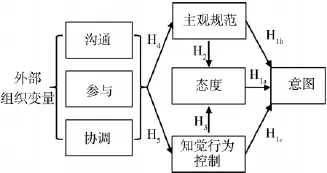

筆者假設,計劃行為理論能夠理清溝通、參與/協調和支持變革行為之間的關系。筆者認為,有效的溝通戰略加上將員工納入計劃和決策過程中 (即參與)會有利于員工們做出支持變革的行為。組織變革是一項經歷幾個月而非一時能完成的活動,因此,如果僅僅只有單純的上級向下級的溝通,而沒有兩者之間的協調,也會使得變革這駕馬車沒有辦法平穩向前。此外,計劃行為理論指出意圖的預測主要由態度、主觀規范和知覺行為控制來做出。而Ajzen指出這三者的基礎將會是影響這三者的外部背景因素 (獨立于計劃行為理論之外的因素)。因此,對于獨立于這三個前因 (態度、主觀規范和知覺行為控制)的外部影響因素的探索是非常必要的。

H4在組織變革情境中,員工感知到主觀社會壓力 (主觀規范),在外部組織變量 (包括溝通、參與和協調)和意圖之間起到中介作用。

圖2 研究構思圖

三、研究方法

1.研究問卷

本研究遵循態度、主觀規范、知覺行為控制和意圖等主體部分沿用了Ajzen的計劃行為理論量表,另加入一些組織外部變量。因此,正式施測問卷分為三部分:人口統計學變量;意圖的前因變量態度、主觀規范和直覺行為控制以及研究的因變量意圖的測量;組織外部變量,包括溝通、參與和協調等三個變量。

其中,態度、主觀規范、知覺行為控制和意圖的分量表基本參考了Ajzen的量表樣本,進一步結合具體的行為進行編制。溝通、參與和協調等外部組織變量的分量表則為自編量表。

2.研究樣本

本文選取浙江省杭州市和臺州市作為調研基地,選取企業的標準為外向型中小企業,此類企業在金融危機的背景下更容易受到沖擊。在研究中,共選取此類企業5家,其中臺州市3家杭州市2家,分布于各個行業,包括機械、醫藥、化學、建材以及信息技術。其中,前三類企業人數在500—1 000人之間,而最后一家信息技術企業屬于IT服務業,人數略少,在100—200人之間,該5家企業均符合前文提到的中小企業標準。

根據研究者統計,共發放問卷350份,回收302份,其中有效問卷243份。有效回收率為69.43%。

四、研究結果

1.問卷的信度分析

為了了解問卷的可靠性,研究者進行了克倫巴赫系數檢驗。關于克倫巴赫系數的標準,不同的研究者有不同的說法。Bryman和Cramer認為,如果克倫巴赫系數在0.80以上,表示量表有較高的信度[8]。

在修訂前的量表中,7個分量表的克倫巴赫系數在0.71—0.89之間,其中,除主觀規范、知覺行為控制這兩個分量表之外,均達到了0.80以上。筆者發現,如果在主觀規范分量表和知覺行為控制分量表中分別刪除第1題和第4題,這兩個分量表的信度將會得到顯著提高。因此決定將這兩題刪除。主觀規范分量表和知覺行為控制的分量表的信度系數提高至0.79和0.74。此外,態度量表為0.80,溝通量表為0.87,參與量表為0.82,協調量表為0.89,意圖量表為0.82。

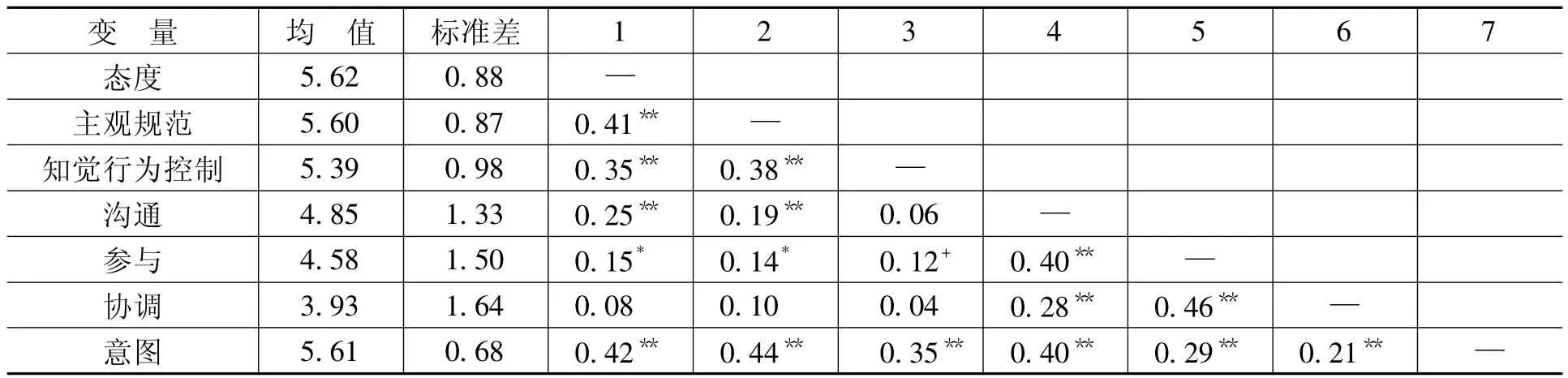

2.各變量的描述性統計分析

根據表1的描述性統計分析,作為因變量的意圖和大部分的自變量顯著相關,可以得到問卷的總體效度達到預期的初步結論。所有的變量中,僅有控制信念和意圖不顯著相關。

表1 變量的描述性統計和各變量間相關系數

3.回歸分析

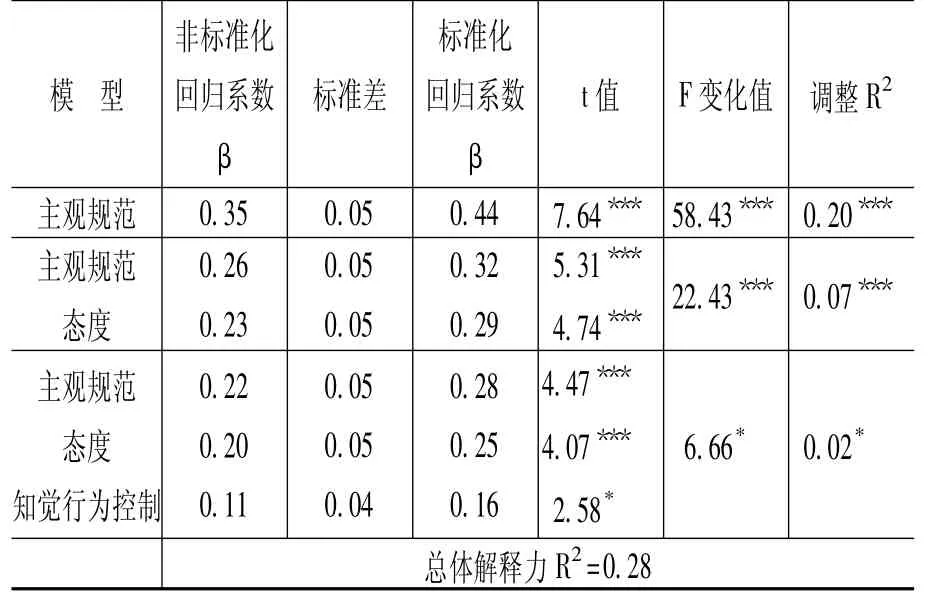

如表2所示,運用逐步回歸法對因變量意圖進行復回歸分析。由表2可知,在本研究中,對效標變量意圖貢獻最大的為主觀規范,R2的變化值達到0.20(p<0.00)。其次為態度,R2的變化值為0.07(p<0.00)。第三步進入方程式的為知覺行為控制,R2的變化值為0.02,也達到了顯著水平 (p<0.05)。模型總體的解釋力達到了28%。根據最后穩定的模型,我們可以看到,主觀規范、態度和知覺行為控制的標準化回歸系數分別為 0.28(p<0.00),0.25(p<0.00),0.16(p<0.05),均達到了顯著或者非常顯著。因此,在直接測量中,三個變量態度、主觀規范和知覺行為控制均對因變量意圖有顯著的預測力。至此,H1a、H1b和H1c得到了驗證。

表2 回歸分析研究結果

4.模型擬合和中介效應分析

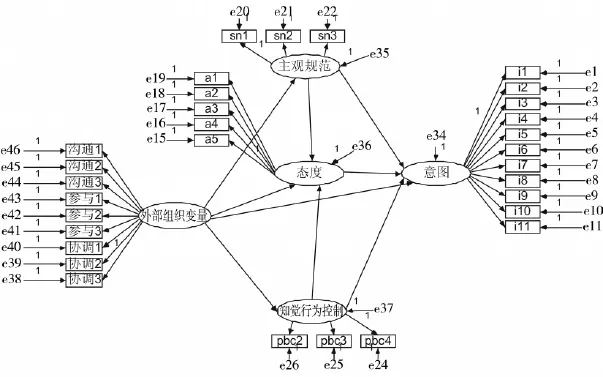

研究者運用AMOS 7.0對數據進行擬合。根據模型,結果得到χ2/df=1.72(<3);近似誤差的平方根 (RMSEA)=0.06;擬合優度指標包括 CFI、IFI和 TLI分別為 0.91、0.91和0.89,均大于0.85,說明此模型擬合較好。

通過圖3,我們可以看到主觀規范—態度、知覺行為規范—態度、主觀規范—意圖及知覺行為規范—意圖的路徑均顯著,則H2和H3得到支持,為部分中介作用。進一步,組織外部變量至主觀規范的路徑顯著 (p<0.05),而至知覺行為控制的路徑不顯著。同時,組織外部變量至意圖的路徑也顯著 (p<0.01)。因此,主觀規范在組織外部變量和行為意圖之間起到部分中介作用。由此可見,H4得到了較好的驗證,然而,H5沒有得到驗證。

圖3 組織外部變量的中介作用示意圖

五、結 論

綜合考慮本研究,筆者發現了幾條非常有意思的結果。首先,在中小企業組織變革的情境下,對于企業員工支持變革行為表現出最高解釋力的為主觀規范。這點與許多研究者都認為主觀規范是行為意圖的三個預測變量中最不顯著的一條途徑截然相反。關于這點,筆者認為原因有如下兩點:

第一,本研究作為計劃行為理論在組織變革中的應用,其情境的特點決定了直接測量法中三個變量的解釋力與傳統的健身行為或消費者行為研究不同。傳統的健身行為或消費者行為大多處于自發的行為,社會團體對其的參考作用有限。相對的,組織的情境卻是一個相對封閉的小環境,有其特定的規范和法則,因此,員工受到主觀規范的影響應大于一般的被試。

第二,中國員工的集體主義思想也成為主觀規范的高預測力的原因之一。Hofstede提出文化五維度理論[9]。他認為中國文化屬于集體主義,對應于西方社會的個人主義。這種集體主義表現為對組織的高認同度以及高承諾。Matsumoto和Juang進一步提出,處于集體主義群體的人們,對于組內人員和組外人員有比較強烈的區分[10]。這些傳承的文化使得中國人更傾向于在組織內保持一致。Abrams等比較了日本 (集體主義文化)和英國 (個人主義文化)兩國的員工對于提高營業額的意圖,結果發現,相對于個人主義文化,在集體主義文化中,主觀規范表現出更高的預測力[11]。這一結果很好地支持了本文的集體主義文化會提高主觀規范的預測力這一觀點。

綜合以上的結果和原因分析,筆者認為其對于中小企業的人力資源管理具有十分重要的實踐意義。即在組織計劃進行變革時,應貫徹一種組織—團體—個人的影響路徑,由外而內地使員工首先感知到和集體保持一致的需求,進而趨同,成為一種由內而外的行為。

在企業應對危機做出變革的過程中,員工能夠得到關于變革的及時和清楚的信息和反饋,能夠積極地參與到變革的計劃和實施中去,和員工產生高的行為意圖有著高度相關。進一步,企業如果能夠和員工在組織變革的過程中保持上下一致,也會有助于員工提高做出支持變革行為的意圖。與預期相一致的是,主觀規范在自變量組織外部變量和因變量意圖之間起到部分中介的作用。然后,知覺行為控制在組織外部變量和意圖之間的中介作用卻不顯著。

這些結果都表明,溝通、參與和協調這三個變量在提高員工支持變革行為的意圖時都能起到正向的促進作用。它們中有一部分直接作用于意圖,更多的部分則是通過主觀規范來實現,具體表現為具有良好的溝通系統、員工參與變革積極性高以及上下的協調一致,這些都有助于創造一種有利于支持變革行為的環境,進而提高員工做出支持變革行為的意圖。

[1]Hede,A.Managing Organisational Behaviour[C].MGT701 Lecture Notes 2004,University ofthe Sunshine Coast,2004.3.

[2]Weiner,B.J.,Amick,H.,Lee,S.D.Conceptualization and MeasurementofOrganizationalReadinessfor Change:A Review of the Literature in Health Services Research and Other Fields [J].MedicalCare Research and Review,2008,65(4):379-436.

[3]Holt, D.T., Armenakis, A.A., Harris, S.G.,Feild,H.S.Toward a Comprehensive Definition of Readiness for Change:A Review of Research and Instrumentation[J].Research in Organizational Change and Development,2007,(16):289-336

[4]Peach,M.,Jimmieson,H.L.Beliefs Underlying Employee Readiness to Support a Building Relocation:A Theory of Planned Behavior Perspective[J].Organization Development Journal,2005,23(3):9-22.

[5]Hill,M.,Mann,L.,Wearing,A.J.The Effects of Attitude,Subjective Norm and Self-Efficacy on Intention to Benchmark:A Comparison between Managers with Experience and no Experience in Benchmarking[J].Journal of Organizational Behavior,1996,17(4):313-327.

[6]Ajzen, I.The Theory of Planned Behavior Organizational Behavior and Human Decision Processes[J].Organizational Behavior and Human Decision Processes,1991,50(2):179-211.

[7]Jimmieson,N.L.Utilizing the Theory of Planned Behavior to Inform Change Management[J].The Journal of Applied Behavioral Science,2008,44(2):237-262.

[8]吳明隆.統計應用實務[M].北京:中國鐵道出版社,2000.

[9]Hofstede,G.Geert Hofstede Cultural Dimensions[J/OL].http://www.geert- hofstede.com/hofstede_china.shtml.

[10]Matsumoto,D.,Juang,L.Culture and Psychology[M].Wadsworth Publishing,2003.

[11]Abrams,D.,Ando,K.,Hinkle,S.Psychological Attachment to the Group:Cross-Cultural Differences in Organizational Identification and Subjective Norms as Predictors of Workers’Turnover Intention[J].Personality and Social Psychology Bulletin,1998,24(10):1027-1039.