“反規(guī)劃”理論在環(huán)長株潭城市群規(guī)劃建設(shè)中的應(yīng)用*

向 蘭,蔣志凌

(湖南師范大學(xué)資源與環(huán)境科學(xué)學(xué)院,湖南 長沙 410081)

快速城市化時(shí)期,城市群建設(shè)呈現(xiàn)出加快趨勢,環(huán)長株潭城市群在這種時(shí)代背景下應(yīng)運(yùn)而生,然而在其建設(shè)過程中,空間無序擴(kuò)張、資源環(huán)境問題、城市病等一些列問題日益突出,傳統(tǒng)的城市規(guī)劃方法已經(jīng)顯現(xiàn)了諸多弊端,需要逆向思維來應(yīng)對變革時(shí)代的城市群建設(shè).

1 “反規(guī)劃”理論

“反規(guī)劃”理論是北京大學(xué)俞孔堅(jiān)教授于2002年在《論反規(guī)劃與城市生態(tài)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)》一文中提出的:城市規(guī)劃和設(shè)計(jì)應(yīng)該首先從規(guī)劃和設(shè)計(jì)不建設(shè)用地入手,而非傳統(tǒng)的建設(shè)用地規(guī)劃,“反規(guī)劃”就是規(guī)劃和設(shè)計(jì)城市生態(tài)基礎(chǔ)設(shè)施[1].生態(tài)基礎(chǔ)設(shè)施是維護(hù)生命土地的安全和健康的關(guān)鍵性空間格局,是城市和居民獲得聯(lián)系的自然服務(wù)的基本保障,是城市擴(kuò)張和土地開發(fā)不可觸犯的剛性限制[2].

規(guī)劃的要意不僅在規(guī)劃建造的部分,更要千方百計(jì)保護(hù)好留空的非建設(shè)用地[3].“反規(guī)劃”方法論試圖通過建立保障自然人文過程安全與健康的景觀格局,來綜合地解決國土生態(tài)安全問題、城市功能結(jié)構(gòu)問題、交通問題、城市特色問題以及城市形態(tài)問題[4].它實(shí)際上是一種以自然景觀格局為首要考慮因素的規(guī)劃方法.因此,“反規(guī)劃”是對傳統(tǒng)的規(guī)劃行為的逆向思考,給傳統(tǒng)的“順式”規(guī)劃帶來沖擊與改革,但對于今天城鄉(xiāng)物質(zhì)空間的盲目擴(kuò)張來說,它又是非常必要的.在城市化背景下,“反規(guī)劃”強(qiáng)調(diào)根據(jù)生態(tài)要素規(guī)劃設(shè)計(jì)城市,著重規(guī)劃和設(shè)計(jì)非建設(shè)用地,形成能滿足居民環(huán)境需求和維護(hù)土地生態(tài)過程的景觀格局,變建設(shè)規(guī)劃為控制建設(shè)規(guī)劃,這樣才會(huì)更加有益于實(shí)現(xiàn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與資源環(huán)境相協(xié)調(diào).

2 環(huán)長株潭城市群概述

環(huán)長株潭城市群以長沙、株洲、湘潭3市為中心,包括岳陽、常德、益陽、婁底、衡陽5市,是湖南省社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心增長極,是國家“十二五”規(guī)劃和全國主體功能區(qū)規(guī)劃確定的重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域,已表現(xiàn)出了強(qiáng)大的整體實(shí)力和強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭.

然而,從整體上來看,環(huán)長株潭城市群內(nèi)部發(fā)展水平和發(fā)展特點(diǎn)仍存在很大的差異.長株潭3市產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好,對各項(xiàng)生產(chǎn)要素的吸引力和集聚作用明顯大于城市群其他城市,并在不斷增強(qiáng),城市群內(nèi)外圈層的發(fā)展差異有進(jìn)一步加大的趨勢[5].從經(jīng)濟(jì)增長方式來看,環(huán)長株潭城市群的經(jīng)濟(jì)發(fā)展主要還是建立在傳統(tǒng)的資源消耗和環(huán)境污染的基礎(chǔ)之上,與國內(nèi)發(fā)達(dá)地區(qū)城市群相比仍有很一定差距.從土地集約利用程度來看,環(huán)長株潭城市群的建設(shè)推進(jìn)在很大程度上表現(xiàn)為開發(fā)面積的外延式擴(kuò)大和土地(尤其是耕地)占用量的增加,農(nóng)村居民點(diǎn)用地比重大,缺乏有效的規(guī)劃引導(dǎo).由此可見,探索協(xié)調(diào)資源環(huán)境與社會(huì)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的規(guī)劃建設(shè)之路是擺在環(huán)長株潭城市群建設(shè)面前的重大課題.

3 “反規(guī)劃”在環(huán)長株潭城市群規(guī)劃建設(shè)中的應(yīng)用

將城市群“城市—環(huán)境”的“圖—底”關(guān)系易位,以城市為底,環(huán)境為圖,首先規(guī)劃和設(shè)計(jì)非建設(shè)用地.

3.1 設(shè)計(jì)城市群景觀格局,構(gòu)建良好的生態(tài)基礎(chǔ)設(shè)施

根據(jù)《湖南省主體功能區(qū)劃》劃分標(biāo)準(zhǔn)及結(jié)果,將環(huán)長株潭城市群細(xì)分為重點(diǎn)開發(fā)區(qū)、限制開發(fā)區(qū)和禁止開發(fā)區(qū).

結(jié)合城市群主體功能區(qū)劃確定城市群景觀格局,形成“一心四帶、一湖四干、多廊道、多斑塊”的城市群綠地和濕地網(wǎng)絡(luò)生態(tài)空間格局.“一心四帶”為長株潭三市結(jié)合部的生態(tài)綠心和湘、資、沅、醴四條防護(hù)林風(fēng)光帶,“一湖四干”指洞庭湖和湘、資、沅、醴干流為主體的濕地系統(tǒng),“廊道、斑塊”指以眾多河流水系和交通干線構(gòu)成的生態(tài)廊道和散布于城市群境內(nèi)的自然保護(hù)和生態(tài)功能區(qū).

表1 環(huán)長株潭城市群主體功能區(qū)劃結(jié)果

表2 環(huán)長株潭城市群生態(tài)基底重點(diǎn)保護(hù)和建設(shè)區(qū)域

在生態(tài)控制區(qū)內(nèi)堅(jiān)持保護(hù)第一,嚴(yán)控人口規(guī)模和建設(shè)用地規(guī)模,實(shí)行資源有償使用和生態(tài)優(yōu)先.通過實(shí)施封山育林、宜林荒地造林、退耕還林等工程修復(fù)和建設(shè)多層次、多色彩、多效益的森林資源.濕地保護(hù)區(qū)范圍內(nèi)禁止進(jìn)行城鎮(zhèn)化建設(shè)、擅自填埋開墾、過度放牧捕撈、破壞野生動(dòng)物棲息地、采砂取土開礦等破壞濕地的活動(dòng).對生態(tài)控制區(qū)范圍內(nèi)的禁止開發(fā)區(qū)實(shí)行強(qiáng)制性保護(hù);限制開發(fā)區(qū)內(nèi)適當(dāng)發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)、休閑旅游業(yè),進(jìn)行生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)建設(shè)、土地整理以及必要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),避讓生態(tài)廊道,保證生態(tài)廊道的連續(xù)性和完整性.

3.2 評價(jià)城市群綜合承載力,引導(dǎo)城市群空間布局與產(chǎn)業(yè)發(fā)展

城市綜合承載力是指城市的資源稟賦、生態(tài)環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施、就業(yè)崗位和公共服務(wù)對城市人口及經(jīng)濟(jì)社會(huì)的承載能力[6].明確城市群綜合承載力,將經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和開發(fā)建設(shè)控制在其綜合承載力范圍內(nèi),能使城市人居環(huán)境系統(tǒng)可持續(xù)發(fā)展,而不引起其退化和不可逆轉(zhuǎn)的破壞.

3.2.1 城市群綜合承載力的確定

(1)指標(biāo)體系的建立

從城市群構(gòu)成要素出發(fā),立足于需求與供給兩大系統(tǒng),遵循指標(biāo)選取的代表性、可操作性等原則,從人口、經(jīng)濟(jì)、資源、環(huán)境四方面選取16個(gè)指標(biāo)構(gòu)建城市綜合承載力評價(jià)體系.4個(gè)子系統(tǒng)均從壓力和承壓兩方面選取指標(biāo),用以表示子系統(tǒng)的承載力現(xiàn)狀,從不同側(cè)面來反映城市承載力水平,最后進(jìn)行綜合評價(jià),確定城市群綜合承載力.

為了消除量綱和量綱單位的影響,分別采用極差法對兩類指標(biāo)進(jìn)行無量綱標(biāo)準(zhǔn)化處理.評價(jià)指標(biāo)中壓力指標(biāo)和承壓指標(biāo)分別為成本型指標(biāo)(負(fù)作用指標(biāo))和效益型指標(biāo)(正作用指標(biāo)),兩類指標(biāo)無量綱化方法如下:

表3 環(huán)長株潭城市群綜合承載力評價(jià)指標(biāo)體系

(2)數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化處理

標(biāo)準(zhǔn)化后,得到無量綱化后的決策矩陣Z=(Zij)nm,如此,正作用指標(biāo)和負(fù)作用指標(biāo)均化為正向指標(biāo),最優(yōu)值為1,最劣值為0,可知,Z的值越大越好.

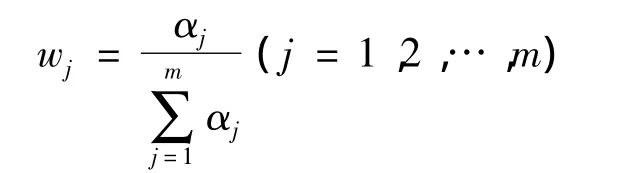

(3)權(quán)重的確定

運(yùn)用熵值法確定各項(xiàng)指標(biāo)的權(quán)重,其過程為:

第一步,計(jì)算第j項(xiàng)指標(biāo)中第i項(xiàng)指標(biāo)的權(quán)重:

為指標(biāo)實(shí)際值.

第二步,求取各項(xiàng)指標(biāo)的熵:

第三步,求取差異性系數(shù):

最后,確定第j個(gè)指標(biāo)的權(quán)重:式中m為評價(jià)指標(biāo)的個(gè)數(shù).

各子系統(tǒng)權(quán)重由各單項(xiàng)指標(biāo)得分用同樣方法重復(fù)上述過程得出.

(4)綜合評價(jià)模型及計(jì)算結(jié)果

采用加權(quán)求和法,即將指標(biāo)層標(biāo)準(zhǔn)化值乘以各自的權(quán)重,再進(jìn)行求和,得出子系統(tǒng)層承載力得分值,然后將子系統(tǒng)層的得分值進(jìn)行加權(quán)綜合求和法,得出總目標(biāo)層的城市綜合承載力水平值.

根據(jù)熵值法得出各項(xiàng)指標(biāo)和子系統(tǒng)權(quán)重如表4和表5所示,進(jìn)而求得城市群綜合承載力如表6所示.

表4 環(huán)長株潭城市群綜合承載力單項(xiàng)指標(biāo)權(quán)重

表5 環(huán)長株潭城市群綜合承載力各子系統(tǒng)指標(biāo)權(quán)重

表6 環(huán)長株潭城市群城市子系統(tǒng)承載力和綜合承載力分值

3.2.2 城市群承載狀況分析

(1)城市群綜合承載力狀況整體有待提升

依照決策矩陣Z=(Zij)nm,Z最優(yōu)值為1,最劣值為0,可見環(huán)長株潭城市群總體處于可載狀態(tài),但綜合承載力整體不容樂觀,8市綜合承載力平均值為0.3789,與最優(yōu)值1相差較大,說明城市的要素支持系統(tǒng)有待進(jìn)一步提升以支持城市的總體發(fā)展.

(2)資源載力成為城市群綜合承載力短板

從四個(gè)要素系統(tǒng)指數(shù)來看,城市群資源載力評價(jià)值為0.3730,低于其他系統(tǒng),成為城市群綜合承載力短板.說明城市群現(xiàn)有資源供給難以滿足社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求,也表明城市群經(jīng)濟(jì)發(fā)展對資源依賴程度較高,工業(yè)對資源的高消耗趨勢未發(fā)生根本扭轉(zhuǎn).

(3)四大子系統(tǒng)承載力狀況表現(xiàn)出明顯的區(qū)域差異

人口承載力方面,衡陽市和婁底市評價(jià)值分別為0.3378和0.3528,低于其他城市及城市群平均水平,可見兩市應(yīng)努力控制人口數(shù)量,提高人口素質(zhì).資源承載力方面,評價(jià)值最低的是湘潭市的0.3313,遠(yuǎn)低于城市群平均水平0.3730,該市城鎮(zhèn)空間布局及拓展應(yīng)把資源的集約利用放在突出位置,產(chǎn)業(yè)發(fā)展應(yīng)適當(dāng)轉(zhuǎn)移其資源型產(chǎn)業(yè).長沙市、岳陽市和婁底市資源承載力評價(jià)值較高,在8個(gè)城市中具有一定優(yōu)勢,可適當(dāng)發(fā)展或承接資源型產(chǎn)業(yè),但空間布局應(yīng)遵循環(huán)境保護(hù)規(guī)則,環(huán)境承載力方面,益陽市以0.2963分明顯低于其他7個(gè)城市,說明環(huán)境問題是制約益陽市承載力的一大瓶頸,未來益陽市城市空間結(jié)構(gòu)優(yōu)化和拓展應(yīng)增加環(huán)境投入,提升環(huán)境質(zhì)量,產(chǎn)業(yè)發(fā)展須避開或轉(zhuǎn)移對環(huán)境造成沉重壓力的工業(yè)企業(yè).經(jīng)濟(jì)承載力方面,長沙市以0.4575位居第一,衡陽則以0.3528名列最后,長沙市經(jīng)濟(jì)實(shí)力較為雄厚,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相對較為合理,是其分值高于其他城市的關(guān)鍵;衡陽市在今后的發(fā)展中應(yīng)更加注意其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,發(fā)展優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),優(yōu)化空間布局,提高經(jīng)濟(jì)承載力水平.

總之,環(huán)長株潭城市群在今后的一體化建設(shè)過程中,應(yīng)綜合考慮各自及區(qū)域承載力狀況,結(jié)合自身發(fā)展優(yōu)劣勢,揚(yáng)長避短,通力合作,做到和諧共生,協(xié)調(diào)共榮.

3.2.3 基于承載力的城市群發(fā)展方向引導(dǎo)

(1)城市群空間布局及拓展方向

整體上,與非建設(shè)用地的規(guī)劃相結(jié)合,增強(qiáng)長株潭都市區(qū)的輻射能力,同時(shí)發(fā)展都市區(qū)外圍的5個(gè)次級城市圈,加強(qiáng)長株潭聯(lián)接5個(gè)城市圈軸線上的城鎮(zhèn)建設(shè),形成“一區(qū)、五軸、五圈”的城市群空間布局框架.

長株潭都市區(qū)以長沙主城區(qū)為核心進(jìn)行空間布局和交通組織,以株洲、湘潭為兩個(gè)副核區(qū),沿聯(lián)接交通干線構(gòu)建發(fā)展軸,三市結(jié)合為都市區(qū)“綠心”,構(gòu)建“一主兩副一綠心”的生態(tài)型主體空間布局結(jié)構(gòu).

益陽城市圈依托現(xiàn)有城鎮(zhèn)交通發(fā)展軸線,形成“一核三軸”的空間布局,“一核”即益陽市中心城區(qū),“三軸”分別是以長常高速和319國道為依托的益衡線,以308省道線為依托的益桃線,以益沅高等級公路為依托的益沅線.加快東南方向上的擴(kuò)展,加強(qiáng)與長株潭的對接.

圖1 環(huán)長株潭城市群要素子系統(tǒng)承載力區(qū)間橫向比較

圖2 城市自身要素子系統(tǒng)承載力狀況

常德城市圈在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上形成“一個(gè)中心、兩大組團(tuán)、三大軸線”的空間布局.“一個(gè)中心”即以常德市主城區(qū)為中心城市,“兩大組團(tuán)”即以石門為中心的西北城鎮(zhèn)密集區(qū)和以津市—澧縣為核心的東北城鎮(zhèn)密集區(qū),三大軸線是319國道、石長鐵路、長常高速沿線形成的南部發(fā)展軸;聯(lián)接津市、澧縣和石門的澧水兩岸北部發(fā)展軸;207國道、石長鐵路沿線形成的中部發(fā)展軸,形成點(diǎn)軸發(fā)展模式.

岳陽城市圈以岳陽市區(qū)作為整個(gè)城市圈的中心,以高效便捷的交通系統(tǒng)為支撐,形成“一心三帶”的空間發(fā)展格局,加快構(gòu)建沿江、沿湖、沿京珠高速的三大產(chǎn)業(yè)帶,以高度發(fā)達(dá)的小城鎮(zhèn)組團(tuán)為極核,形成高度協(xié)作的網(wǎng)絡(luò)型城市圈.

衡陽城市圈形成“一區(qū)、四軸、多點(diǎn)”的空間結(jié)構(gòu)格局“一區(qū)”:以衡陽市主城區(qū)為核心區(qū),整體上發(fā)揮核心輻射的功能.“四軸”:一是湘江經(jīng)濟(jì)軸,二是沿京廣鐵路線的城市發(fā)展軸,聯(lián)系北部重點(diǎn)城鎮(zhèn)節(jié)點(diǎn),三是北部衡山—衡東—南岳城市發(fā)展軸,四是衡陽市區(qū)—衡陽縣發(fā)展軸.“多點(diǎn)”:包括衡山縣、南岳區(qū)、衡東縣、衡陽縣等,形成圍繞在城市圈外圍的一批一體化協(xié)作城鎮(zhèn).

婁底城市圈根據(jù)現(xiàn)有基礎(chǔ)形成“一心二軸三帶”的空間格局,“一心”指婁底市中心城區(qū),“二軸”指沿婁懷高速、S312、婁長高速主要干線形成的橫帶及沿益婁衡高速、二廣高速形成的縱帶,構(gòu)成婁底城市圈主要的交通和城鄉(xiāng)發(fā)展軸線,“三帶”指以婁底市區(qū)為中心,向外重點(diǎn)建設(shè)的婁底市區(qū)-漣源-冷水江、婁底市區(qū)-雙峰、婁底市區(qū)-湘鄉(xiāng)三條城鎮(zhèn)帶.

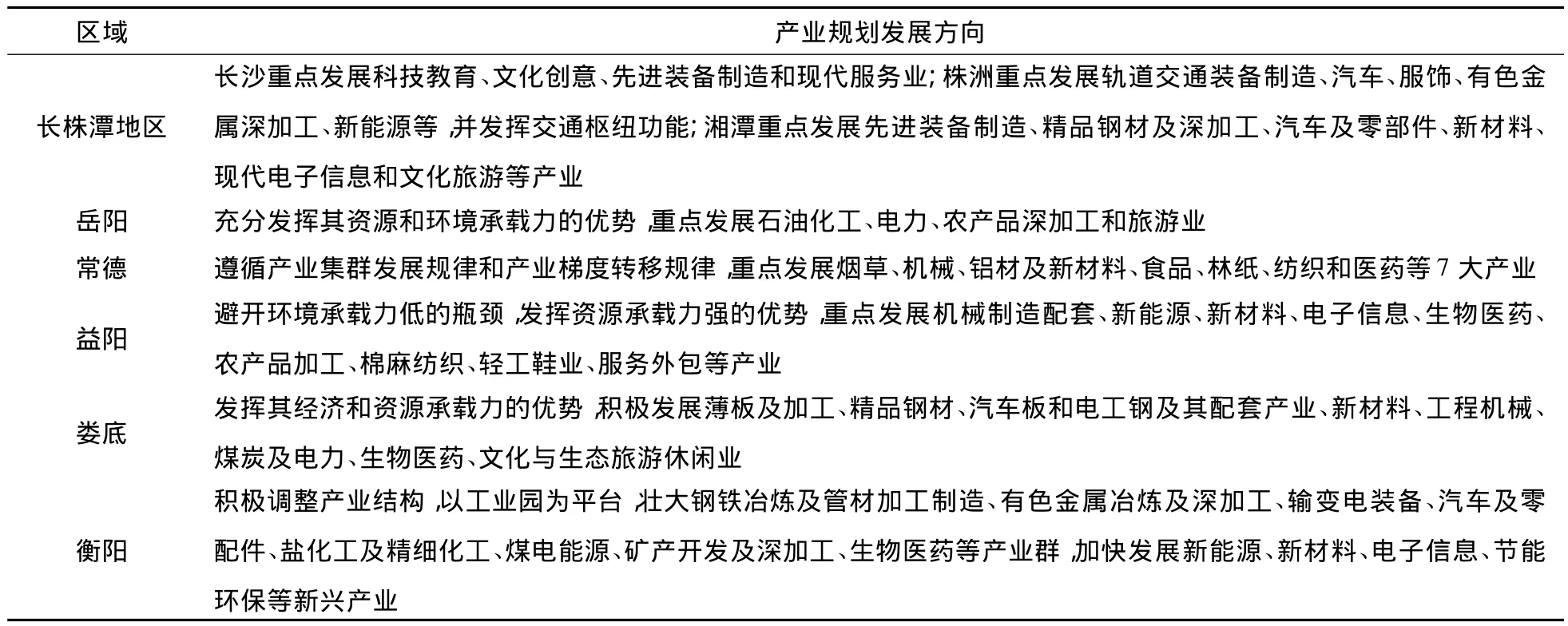

(2)城市群產(chǎn)業(yè)空間結(jié)構(gòu)優(yōu)化方向

以地區(qū)承載力為重要參考,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間結(jié)構(gòu).引導(dǎo)企業(yè)向優(yōu)勢地區(qū)轉(zhuǎn)移集聚,使得城市群內(nèi)產(chǎn)業(yè)朝著規(guī)模化、集約化、集群化的方向發(fā)展.

表7 環(huán)長株潭城市群產(chǎn)業(yè)空間結(jié)構(gòu)優(yōu)化方向

4 結(jié)語

基于“反規(guī)劃”理論,參照湖南省主體功能區(qū)劃細(xì)分環(huán)長株潭城市群主體功能區(qū),按照細(xì)分結(jié)果規(guī)劃設(shè)計(jì)城市群景觀格局即連續(xù)性的生態(tài)基礎(chǔ)設(shè)施.在評價(jià)城市群綜合承載力的基礎(chǔ)上考慮城市用地結(jié)構(gòu)布局、空間拓展方向及產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向.打破傳統(tǒng)的規(guī)劃模式,使城市群形態(tài)更加親近自然,構(gòu)建良好的人居環(huán)境,更有益于社會(huì)經(jīng)濟(jì)與資源環(huán)境相協(xié)調(diào),實(shí)現(xiàn)真正的可持續(xù)發(fā)展.

[1]俞孔堅(jiān),李迪華.論反規(guī)劃與城市生態(tài)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)[A].中國科協(xié)2002年學(xué)術(shù)年會(huì)第22分會(huì)場論文集[C].2002.

[2]俞孔堅(jiān),李迪華,劉海龍.“反規(guī)劃”途徑[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2006.

[3]吳良鏞.面對城市規(guī)劃的“第三個(gè)春天”的冷靜思考[J].城市規(guī)劃,2002,(2):9 -14.

[4]俞孔堅(jiān),李迪華,韓西麗.論“反規(guī)劃”[J].城市規(guī)劃,2005,(9):64-69.

[5]歐盛玲.湖南省“3+5”城市群空間推進(jìn)的產(chǎn)業(yè)機(jī)理研究[D].長沙:湖南師范大學(xué)碩士學(xué)位論文,2009.

[6]葉裕民.解讀城市綜合承載能力[J].前線,2007,(4):27.

- 長沙大學(xué)學(xué)報(bào)的其它文章

- 哈爾濱在校大學(xué)生終身體育意識特征分析*

- 關(guān)于資源庫中教學(xué)視頻資源的二次開發(fā)與利用的探討*

- 生物學(xué)開放研究型實(shí)驗(yàn)教學(xué)平臺的建設(shè)與實(shí)踐*

- 任務(wù)驅(qū)動(dòng)教學(xué)法在“C語言程序設(shè)計(jì)”課程中的應(yīng)用*

- 本科院校非計(jì)算機(jī)專業(yè)“計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)”課程教學(xué)改革與實(shí)踐*——以福州外語外貿(mào)學(xué)院為例

- “多媒體技術(shù)與應(yīng)用”課程教學(xué)模式的改革與實(shí)踐*