結構主義符號學在影視批評中的運用——以影片《hello,樹先生》為例

文丨李 虹

(中國海洋大學文學與新聞學院,山東青島 266100)

1 結構主義符號學分析的基本概念

1.1 符號的隱喻

符號學家羅蘭·巴爾特沿用了索緒爾的理論發展了自己的符號內部構成理論,認為符號學的符號與它的語言學原型一樣,也是有能指和所指組成,但在實體層面又與語言學符號有分別,從而提出了功能符號來表示一些本體不在意指的表達實體,這些符號實體只用來指向自身的功能,即意義不是依賴符號的物質性,而是符號功能。巴爾特引入了葉爾姆斯列夫的理論,把符號中的能指與所指對應為內容層與表達層,每一層又區分為形式與內質,提出符號學的內質可以各有不同。因為多數符號學系統都具有一種本來不介入意指作用的表達內質,而社會往往把一些日常用品用于意指目的,如衣服本來是用于御寒的,食物是用來果腹的。但是同時它們也可以被用來進行意指。比如雨衣是為了防雨的,但這種運用與某種氣象狀況的符號是不可分的。因此,意指及其符號具有隱喻性特征。

1.2 內涵的意指

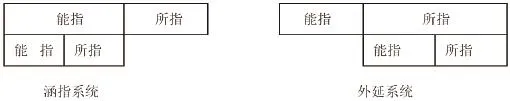

自從索緒爾開始后,符號學的研究目標的確定,大致經過了一個從符號系統到意指系統又到意指方式的發展,也就是說,從作為產品的外在的結構化符號轉移到作為過程的內在意義生產。因此意義是符號學關注的焦點。羅蘭·巴爾特在深入研究索緒爾現代語言學基本理論的基礎上,大膽接受葉爾姆斯列夫的意指行為符號學思想,發展出二度意指符號研究模式。關于二度意指符號模式,羅蘭·巴爾特在《符號學原理》一書中論述到:意指系統都包含一個表達層面(E)和一個內容層面(C),意指行為則相當于這兩個層面之間的關系(R),當意指系統延伸出第二個系統時,前者就變成了后者的一個簡單要素,這樣就有兩個即相互包含又彼此分離的意指系統。根據第一系統對第二系統切入點不同,會分離出兩個完全不同的演繹方式:內涵系統與元語言。兩者的圖示表示為:

通過二者的結合,最終得到一個符號的整體,其中在外延層次上的語言即元語言,而元語言又通過一個內涵過程被把握:

在整個系統的底層符號即是影視作品中所出現的可被直接感知的細節方面的聲音、畫面、造型、光線、服飾、環境等靜止或活動的聲畫影像,其中既成的聲畫影像,成為這一符號的外延,也就是符號的能指部分;而這些符號所包涵的象征含義、情感信息等蘊意則成為符號的內涵,亦符號的所指部分。

第二層是外延層,結合影視作品的情節內容進行初步總結提煉,則得出了這一層面符號的外延即其能指,符號集合也就浮出水面了。而后,對此層面的符號做更進一步地歸納闡釋,挖掘出其背后的文化內涵、情感要素、社會機理,于是就得出了外延層的外延,亦即其所指。在頂端內涵這一層面中,符號的能指需要綜合提煉外延層符號的內涵意義及影視作品所反映的時代背景、主體價值觀念等內容方可悉知。其所指則需要聯系更為廣泛的現實社會之文化、歷史、倫理、社會境況等內容在經過仔細研究之后才能獲知。

2 影片《樹先生》的符號意指系統

青年導演韓杰用黑色幽默的方法讓《Hello!“樹”先生》巧妙地呈現了當下社會某一階層人們的現實生活狀態。王寶強在片中飾演的“樹先生”,是一個游走在城市與農村的黑色幽默符號。“樹”無所事事,到處游蕩,被人調笑。懦弱、無作為、邋遢、卑微,在瑣碎卻充滿隱秘色彩的生活中被反復強調。他惟一一次有格調的抗爭,卻以息事寧人的態度用給“二豬”下跪作結。樹”因為哥哥的死,心里留下了陰影,導致人格不太穩定,經常產生幻聽幻覺。生活中處處不如意,而在高朋的婚禮上被二豬羞辱,成為壓死他的最后一根稻草,致使他精神徹底崩潰,以至產生了“活著沒意思”的想法。在之后的某一天清晨,當村莊還在沉睡當中時,無眠的“樹”哥獨自一人來到村前的山坡上,呆望著對面的村莊,陷入了瘋狂的臆想。他幻想成了半仙兒、讓二豬下跪、給瑞陽礦業剪彩……在影片一幀一幀的過渡中,一個多余人被勾勒的淋漓盡致,然而在結構主義符號學的分析下,它將演繹怎樣的風景?

2.1 外延層

這部影片給人印象最為深刻的還數那片詭秘的紅色。那片詭異的紅色以及那喪鐘似的背景音樂,壓抑的讓人喘不過氣來。作為符號的能指,意指著壓抑,一種人性的壓抑。除此之外,各種壓抑的符號充斥著影片,注意“樹”的打扮,凌亂的頭發毫無發型可言,戴著與他極不相稱的無框眼鏡,穿著松垮垮的舊夾克,露著黑色的皮坎肩和老式手工紅毛衣,歪著膀子,嘴里總叼著煙,斜著眼看人,一副土里土氣的造型,略顯霸道的方言恣意流露,迷茫飄忽無精打采的眼神,一高一低散淡而又凝滯的兩撇眉毛,灰冷茫然沒有生氣的表情,閑散拖沓的腳步配合。這些都作為能指,意指著一個浪蕩青年的感覺。“樹”在經過能指與所指的結合后,作為一個無業游民的符號出現在影片中。

之后“樹”尋找著自己的友情、愛情和親情。但是事與愿違,一起長大的伙伴,有人開著好車成了煤老板,有人遠在省城辦私立學校。父親和哥哥在“樹”小時候就離開了人世,他常夢到自己的父親,卻從來夢不到哥哥。與聾啞女孩小梅(譚卓)一見鐘情,相愛過程也頗富戲劇性。他邊緣而孤獨,像曠野里被人忘記的一棵“樹”。整個敘事符碼結合在一起作為外延層的能指,指涉著一個在社會轉型中失魂落魄、被世人遺忘、被社會遺棄的下層小人物,這是一個機會淪喪、價值破碎的社會邊緣人。指涉著處于社會基層的民眾,相對于社會的上層來說,他們是一個弱勢群體,生活環境相對惡劣,甚至生存都受到影響,自然因素、社會因素給予他們許多壓力。即使這樣,他們依然樂觀地面對生活,有尊嚴的活著。例如,“樹”看似癡癡傻傻,但他是一個極度敏感與自尊的男人,在影片中:“樹”被要求高朋的婚宴上被逼下跪,自知惹不起的“樹”最后還是選擇屈辱的跪下,但“樹”哥并不是在外面下跪,而是選擇人相對較少的屋里下跪。足以說明“樹”不是傻子,腌臜的外表,傻傻的表情與動作后面是一顆敏感而自尊的心。

2.2 內涵層

在影評的內涵層面,正如導演韓杰所說電影想表現是一種擠壓,像魔方一樣在扭動的社會對人格形成了一種擠壓,從而產生了扭曲的人格。電影在表現時代歷史變化的同時,更加關注生活在底層的普通人在面對社會巨變時的精神痛苦與壓抑。從符號學的角度分析,這種擠壓作為影片在敘事過程中力圖表現的內容被處理成了外延,他指涉的是在中國社會新舊交替的轉型期,城市化的過程中商品意識形態的介入與相對貧窮的社會現實之間存在的一種的張力。它符合了后工業消費社會的特征:“就是這樣一個被物所包圍,并以物(商品)的大規模消費為特征的社會,不僅改變了人們的社會生活,而且改變了人們的社會關系和生活方式,改變了人們看待這個世界和自身的基本方式。”當今的中國處于轉型的新時期,經濟、政治、文化的改革導致社會的一切都在發生著變化,經歷著從一個封閉、落后的農業社會轉向一個開放的多元化社會,在市場意識形態的籠罩下,寒冷的東北小鎮,農家大院的溫馨,現代工業的發展都在金錢的誘惑下變得的扭曲。

通過對影片內涵系統不同層面的分析,一個在中國轉型時期下掙扎的邊緣人形象被勾勒出來—在符號結構的層層指涉下,不再把眼光局限于一個衣著邋遢,“能掐會算”,孤獨而瘋顛的農民,而是把他放到了意識形態的背景中去審視,去思考,正如巴爾特所言:“意識形態是內涵所指的形式”。當然將他作為最終的落腳點只是符號游戲的一段旅程,因為客觀性是在元語言和內涵系統的相互博弈中的妥協狀態,符號學的客觀性遠沒有想象的那么絢麗……