腦卒中中醫(yī)康復(fù)單元中失語(yǔ)癥患者的康復(fù)療效觀察

羅艷

失語(yǔ)癥主要是由腦損害引起患者的語(yǔ)言能力不同程度喪失(獲得性語(yǔ)言障礙),腦卒中患者中約有30%左右會(huì)有失語(yǔ)癥的并發(fā)癥[1,2],失語(yǔ)癥是妨礙腦卒中患者康復(fù)最大的障礙,同時(shí)也嚴(yán)重影響了腦卒中患者的生存質(zhì)量,本文通過對(duì)進(jìn)入我院治療的51例腦卒中失語(yǔ)癥患者的回顧性分析,來確定中醫(yī)康復(fù)單元治療腦卒中失語(yǔ)癥的臨床療效。

1 資料與方法

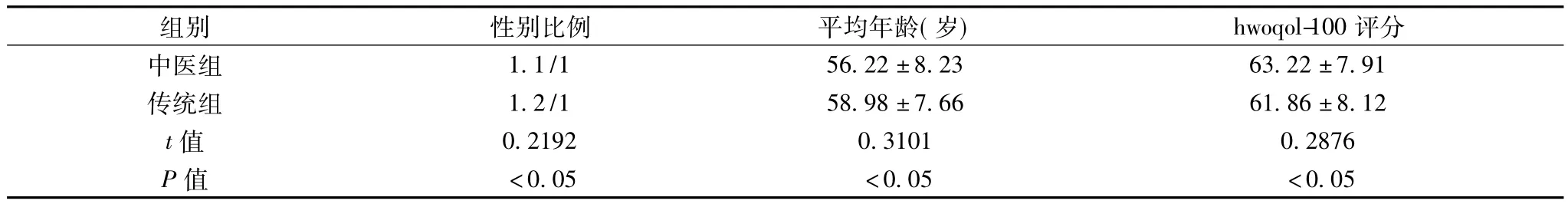

1.1 一般資料 本文進(jìn)行回顧性統(tǒng)計(jì)的對(duì)象來自于2010年6月至2012年6月期間進(jìn)入我院治療的腦卒中后失語(yǔ)癥患者共計(jì)51例,其中包括男29例,女22例,年齡51~68歲,平均(58.22±7.21)歲。通過對(duì)家屬的病例詢問,文盲者4例,初中學(xué)歷者18例,高中學(xué)歷者22例,大學(xué)學(xué)歷者7例,治療前根據(jù)WHO組織的患者生存治療測(cè)定表hwoqol-100對(duì)兩組患者進(jìn)行評(píng)分,統(tǒng)計(jì)學(xué)結(jié)果(見表1)表明兩組患者治療前的一般資料不具有統(tǒng)計(jì)學(xué)差異。統(tǒng)計(jì)納入標(biāo)準(zhǔn):一是CT影像學(xué)檢查患者為腦卒中(腦梗死或者腦出血),二是年齡<70歲且發(fā)病1個(gè)月之內(nèi)者,三是經(jīng)過CRRCAE評(píng)分診斷為失語(yǔ)癥患者,四是無(wú)語(yǔ)言障礙史且資源參加本次治療調(diào)查者。統(tǒng)計(jì)排除標(biāo)準(zhǔn):一是年齡超限或者有認(rèn)知障礙歷史者,二是有嚴(yán)重的肝腎功能障礙等嚴(yán)重內(nèi)科疾病患者。

1.2 治療方法 中醫(yī)組治療方法:神經(jīng)內(nèi)科常規(guī)處理后,采用針刺治療,頂顳前斜線下2/5處取穴,頭針嚴(yán)格消毒后進(jìn)針,持續(xù)捻針150 s,捻針?biāo)俣葹?次/s,捻針后停留0.5 h,此法1次/d,每周治療6次。頭針治療同時(shí)進(jìn)行言語(yǔ)功能方面訓(xùn)練:按照預(yù)先制定的標(biāo)準(zhǔn)化的操作程序進(jìn)行訓(xùn)練。每日訓(xùn)練0.5 h左右,每周訓(xùn)練6次。傳統(tǒng)組治療方法:神經(jīng)內(nèi)科常規(guī)處理和家庭式的言語(yǔ)康復(fù)訓(xùn)結(jié)合治療。

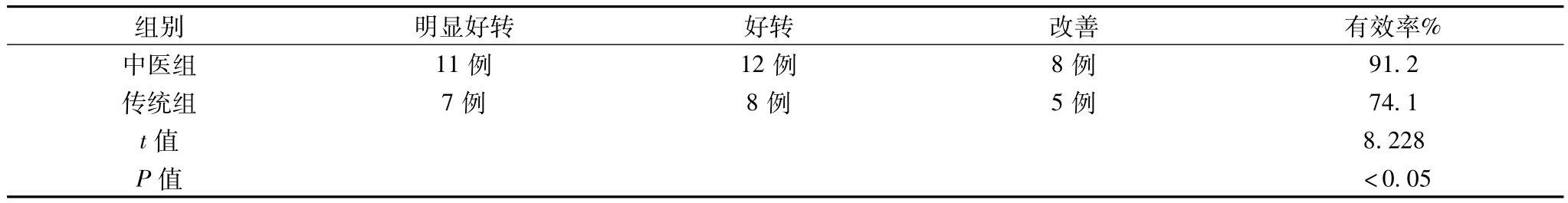

1.3 診斷標(biāo)準(zhǔn) 根據(jù)WHO組織的患者生存治療測(cè)定表進(jìn)行評(píng)分,治療前后患者的聽說讀寫能力得分中兩項(xiàng)以上提高40%以上的視為明顯好轉(zhuǎn),治療前后患者的聽說讀寫能力得分中兩項(xiàng)以上提高20%以上的視為好轉(zhuǎn),治療前后患者的聽說讀寫能力得分中1項(xiàng)提高10%以上的視為改善,無(wú)明顯提高甚至下降者視為無(wú)效。治療后中醫(yī)組無(wú)效3例,治療有效率91.2%,傳統(tǒng)組無(wú)效7例,治療有效率74.1%。由此可見:中醫(yī)康復(fù)單元治療腦卒中后失語(yǔ)癥患者具有滿意的臨床療效。

1.4 統(tǒng)計(jì)學(xué)方法 用SPSS 16.0統(tǒng)計(jì)學(xué)軟件對(duì)兩組患者的臨床資料和治療結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)學(xué)分析,平均值資料用(±s)表示,t檢驗(yàn)的方法檢驗(yàn)兩組患者治療有效率是否具有顯著性差異。

2 結(jié)果

兩組患者的一般病例資料(性比比例,平均年齡,患者治療前生存狀況的hwoqol-100評(píng)分)比較結(jié)果如表1。

根據(jù)WHO組織的患者生存治療測(cè)定表進(jìn)行評(píng)分后,統(tǒng)計(jì)兩組患者治療后明顯好轉(zhuǎn),好轉(zhuǎn),改善以及無(wú)效的患者例數(shù),分別計(jì)算各組患者的治療有效率,具體結(jié)果如下表2。

表1 兩組患者一般病例資料比較結(jié)果(±s)

表1 兩組患者一般病例資料比較結(jié)果(±s)

評(píng)分中醫(yī)組組別 性別比例 平均年齡(歲) hwoqol-100 1.1/1 56.22±8.23 63.22±7.91傳統(tǒng)組 1.2/1 58.98±7.66 61.86±8.12 t值 0.2192 0.3101 0.2876 P值 <0.05 <0.05 <0.05

表2 兩組患者治療療效

3 討論

中醫(yī)治療組中的語(yǔ)言康復(fù)訓(xùn)練主要是對(duì)患者的聽覺和視覺的刺激相結(jié)合的方式進(jìn)行訓(xùn)練。聽覺刺激和視覺刺激的結(jié)合,能夠最大程度地促使紊亂的語(yǔ)言功能恢復(fù),具體的方法有:詞匯與圖片匹配,文字與相應(yīng)物體匹配以及圖畫的是非辨別等。

中醫(yī)康復(fù)單元治療腦卒中后失語(yǔ)癥不但具有很好的臨床效果,而且能夠體現(xiàn)以人為本的精神,對(duì)患者給以標(biāo)準(zhǔn)化的,量化的人為關(guān)懷[3-4]。在標(biāo)準(zhǔn)化,量化的康復(fù)訓(xùn)練過程中,形成了一套中醫(yī)康復(fù)單元的管理模式,該模式結(jié)合多學(xué)科綜合治療,同時(shí)重視對(duì)患者的心理開導(dǎo)。最大程度提高了患者的康復(fù)率,提高患者的生存質(zhì)量。

[1]Han JianGong,Zhu YuGong,diameter at breast height,etc.Chinese aphasia after stroke pathological changes of the natural recovery machine preliminary study.China rehabilitation,2009,(11) :97-102.

[2]李勝利,蕭嵐,田鴻,等.漢語(yǔ)標(biāo)準(zhǔn)失語(yǔ)癥檢查法的編制與常模.中國(guó)康復(fù)理論與實(shí)踐,2010,11(13):110-118.

[3]王擁軍.建立卒中單元,完成卒中醫(yī)療模式的轉(zhuǎn)變.中國(guó)康復(fù)理論與實(shí)踐,2005,21(13):201-209.

[4]Shun Ying,Li ShengLi.Last 3 months of rehabilitation therapy with aphasia the influence of language function.Chinese clinical rehabilitation,2008,(17) :342-350.