遼寧省出口商品結構與產業升級互動關系研究

焦朝霞

(遼寧對外經貿學院國際經濟與貿易研究所,遼寧大連116052)

傳統的國際貿易及國際分工理論認為,國際貿易是國際分工的表現形式,一國的出口是由一國的專業分工帶來的。從這個意義上講,一國的出口商品結構與產業結構是高度相關的,二者相輔相成。即產業結構決定出口結構,與之相對應,產業結構的變化則在很大程度上受出口商品結構變化的影響。

一、遼寧省出口商品結構與產業升級的關系

(一)遼寧省出口商品結構現狀

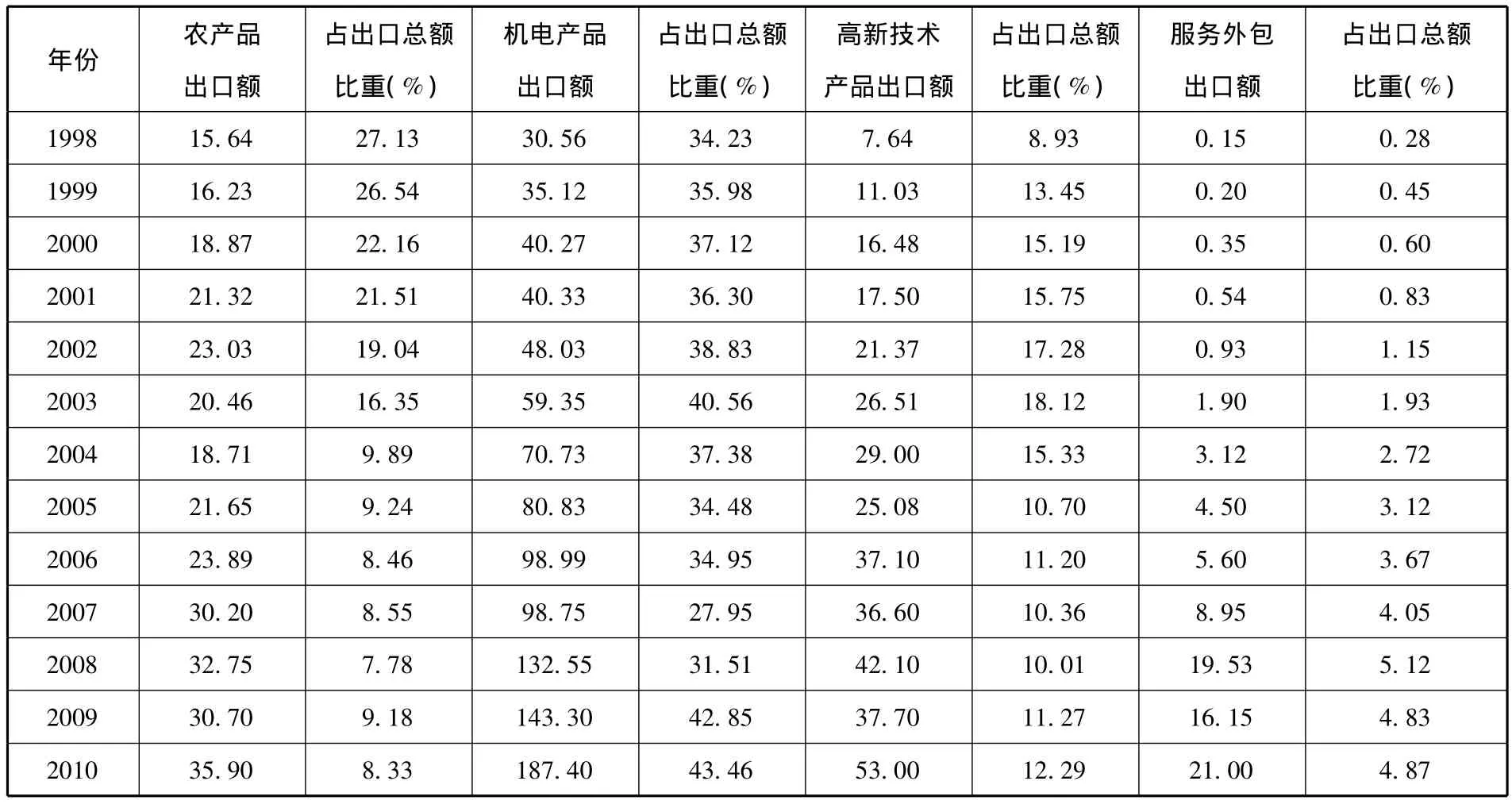

本文選擇遼寧省比較具有代表性的農產品、機電產品和高新技術產品、服務外包作為研究對象。從表1可知,農產品出口所占比重由1998年的27.13%下降到2008年的7.78%,呈逐年下降的趨勢,受國際金融危機影響,2009年出口總額下降,但2010年處于恢復性增長階段,農產品比重有所上升,但上升幅度不大;機電產品出口所占比重由1998年的34.23%上升到2003年的40.56%,2003—2006年所占份額小幅下降,2007—2010年所占份額又逐步上升;高新技術產品出口所占比重由1998年的8.93%上升到2003年的18.12%,2005—2008年所占比重出現小幅下降,國際金融危機后所占比重迅速上升;軟件服務外包所占比重由1998年的0.28%上升到2010年的4.87%,2008年更是達到5.12%,年均增幅達40%。

表1 1998—2010年遼寧省出口商品構成情況 單位:億美元

總體而言,遼寧省工業制成品在出口中占主導地位,機電產品出口增長迅猛,高附加值產品和軟件服務外包出口比重不斷上升。由此可見,遼寧省出口商品結構持續改善。1998—2010年遼寧省出口商品結構的變化呈現出如下特征:工業制成品在出口總額中的比重呈線性上升趨勢;初級產品占出口總額的比重呈線性下降趨勢。在此期間,遼寧省出口產品結構完成了兩項真正意義上的轉型:從初級產品為主向工業制成品為主的轉型;從勞動密集型產品為主向資本及技術密集型產品為主的轉型,這也成為了遼寧省出口產品結構實現優化的風向標。

(二)遼寧省產業結構狀況

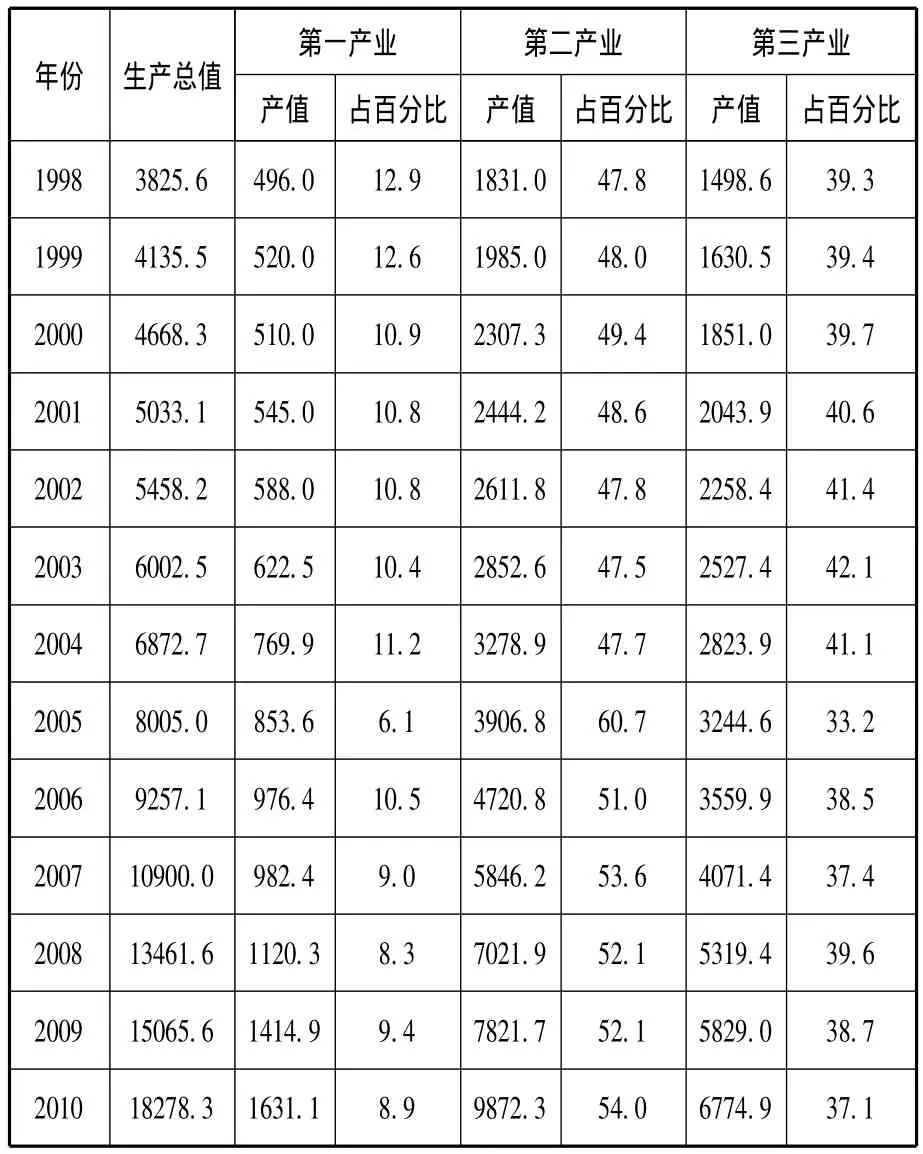

表2中的數據顯示,1998年以來,遼寧省產業結構呈現出明顯的變化,第一產業在GDP中的比重從1998年的12.9%下降到2010年的8.9%,而第二、三產業在GDP中的比重則呈現出波動性增長狀態。可見遼寧省的產業結構已經完全走上了逐漸優化、逐步合理的道路,完全符合優化產業結構、實現產業升級的大趨勢。

表2 遼寧省GDP構成情況 單位:億元

(三)出口商品結構與產業結構的互動關系

產業結構主導出口商品結構。出口商品的層次性取決于產業結構的層次性,出口商品結構優化的能力則取決于產業結構突破能力。換句話來說,當一個國家在工業化發展的進程中走在了前列,它的產業結構處在不斷優化之中,相應地出口商品結構必然會不斷優化,從以初級產品、勞動密集型產品為主向工業制成品、資本和技術密集型產品為主的結構過渡,這充分論證了產業結構的變化對出口商品結構變化的主導作用。

出口商品結構影響產業結構。產業結構的變化主導出口商品結構的變化,反過來,出口商品結構的變化則會直接反映產業結構的變化,進而影響產業結構的優化。在通常情況下,一國的出口商品結構如果合理,首先會及時將國際市場的需求狀況反饋回來,不但能彌補產業結構上的一些不足,甚至能極大地促進產業結構的合理升級;其次會在某種程度上將該國比較優勢的變化和產業結構的現狀反映出來。出口商品結構影響產業結構直接表現為:一國以勞動密集型產品出口為主時,對產業結構升級會出現明顯的阻礙。而當一國以資本和技術密集型產品出口為主時,會對本產業的發展起到推動作用,最終實現產業結構的優化。

二、遼寧省出口商品結構與產業結構相關性分析

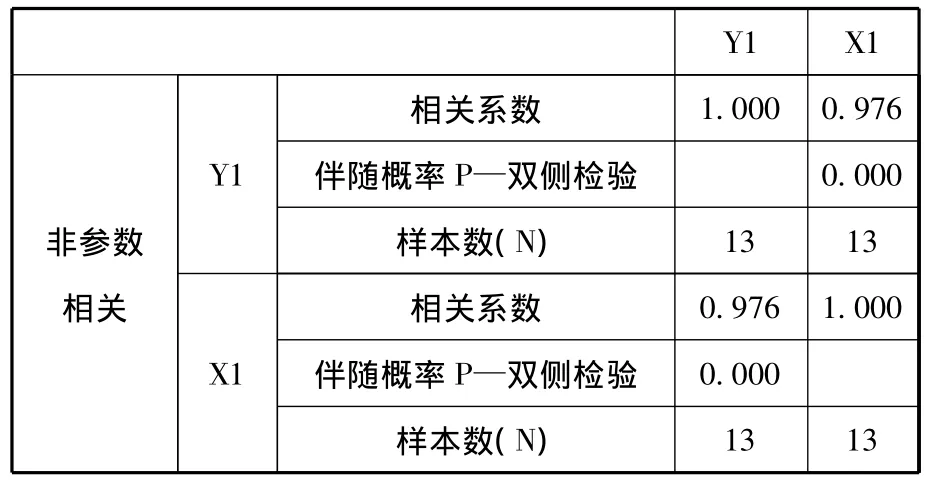

在出口商品結構不受其他因素影響的前提下,用一元回歸模型對遼寧省產業結構與出口商品結構進行分析。把第一產業產值作為因變量,初級產品(農產品)出口總額作為自變量,把1998—2010年農產品在出口中的比重和第一產業在GDP中的比重作為樣本區間1,Y1代表第一產業產值,X1代表農產品出口總額,建立產業結構與出口商品結構的一元回歸模型Y1=α+βX1。統計分析結果如表3所示。

表3 1998—2010年遼寧省初級產品結構與第一產業結構影響分析

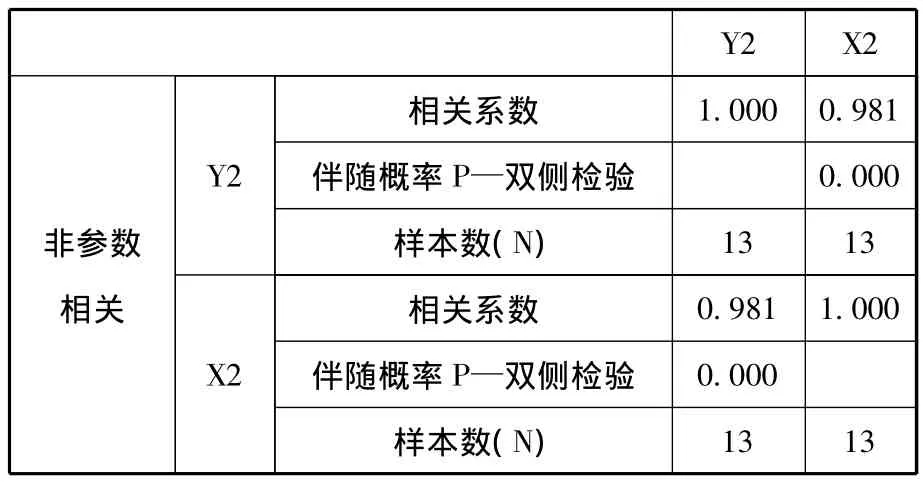

把第二產業產值作為因變量,工業制成品(機電產品和高新技術產品)出口金額作為自變量,把1998—2010年的機電產品和高新技術產品出口金額和第二產業產值作為樣本區間2,Y2代表第二產業產值,X2代表工業制成品出口總額,建立產業結構與出口商品結構的一元回歸模型Y2=α+βX2。統計分析結果如表4所示。

通過分析得出結論,遼寧省初級產品出口總額與第一產業產值、工業制成品出口總額與第二產業產值均呈現高度線性相關關系,也就是說,遼寧省產業結構對出口商品結構的變化具有高度的敏感性,二者相互影響,相互聯系。因此,在遼寧省加速工業化發展的今天,必須進一步合理調整出口商品結構,促進產業升級。

表4 1998—2010年遼寧省工業制成品結構與第二產業結構影響分析

三、遼寧省優化出口商品結構與促進產業升級的對策

(一)引進高新技術改造傳統產業

1.全面增強自主創新能力。遼寧省應努力開發高新技術和先進適用技術,從而提升產業技術水平。通過積極培育大型企業集團,建設創新文化,整合科技資源,調動民營中小企業的創新積極性等措施,不斷增強自主創新能力,加快經濟轉型。

2.不斷提升傳統產業的競爭力。用高新技術和先進適用技術改造提升傳統產業,淘汰落后生產能力。遼寧省傳統重型產業所占比重較高,但技術設備落后。因此,需要對這些傳統產業注入高新技術和先進適用技術,不斷提升其競爭力。應重點改造和升級包括鋼鐵、石化、重工、機車、造船、機床和軸承等一批老企業。同時大力開發石化中下游產品,提高船舶產品的技術含量和附加值,推進造船業擴能升級建設。

3.優先發展先進裝備制造業。裝備制造業是國民經濟持續發展的基礎,是工業化、現代化建設的發動機和動力源。遼寧省要充分利用大連市臨港臨海的優勢,優先發展先進裝備制造業,通過承接日韓等發達國家制造業的產業轉移,汲取先進的管理理念和經驗,努力發展遼寧省的裝備制造業。要創造良好的服務環境,搞好港口、物流、金融和貿易等相關服務業的發展,吸引龍頭項目落地,形成產業鏈,從而為產業結構優化升級提供有力支撐。

(二)大力發展服務貿易

1.加快發展現代服務業。要實現遼寧省老工業基地全面振興,必須加快發展現代服務業。要充分發揮政府的宏觀引導作用,加速促進資源和要素向現代服務業集聚。要盡快完善優化服務環境,加大對發展現代服務業的支持力度。要加快發展現代物流業、現代金融業、信息服務業和旅游觀光業,使現代服務業做大、做實、做強。

2.改造提升傳統服務業。對傳統服務業要通過建立先進的管理模式,推進國際化進程,打造地區特色的服務品牌等手段提高其競爭力。

3.大力發展服務外包。抓住國際服務產業轉移的發展機遇,大力發展服務外包。要鞏固和擴大大連市承接國際服務外包的優勢,保持其在全國的領先地位。要提高沈陽市承接國際服務外包的能力,搶占市場并擴大遼寧省在全球服務外包市場中的份額。

(三)合理引進和利用外資

遼寧省在吸引外資的過程中要注重技術引進實效,充分利用引進外資的技術溢出效應,同時要將利用外資與出口結構和產業結構調整有機結合起來,加強對外資投向的宏觀引導和產業政策引導,優化外資結構,使其向有利于優化出口結構和產業升級的方向發展。

[1]聶艷華,張玉明.遼寧省對外貿易的現狀、問題與對策[J].商業研究,2007(11):208-210.

[2]胡國杰,劉曉.優化遼寧外貿出口產品結構的對策研究[J].遼寧工業大學學報(社會科學版),2008(5):26-28.

[3]魏浩,毛日昇.中國出口商品結構的歷史演變與優化策略[J].中央財經大學學報,2007(10):91-96.