秸稈焚燒問題的經濟學分析與對策

張文芝

(安徽財經大學經濟學院,安徽蚌埠233030)

近年來,夏秋農忙時節秸稈焚燒現象隨處可見。秸稈焚燒不僅污染環境,影響交通安全,危害人們的身體健康,還造成資源的重大浪費。為了解決秸稈焚燒問題,政府制定了嚴格的禁燒制度,對擅自焚燒秸稈的農民予以嚴厲處罰。但是我國的秸稈焚燒現象卻屢禁不止,如今,已不僅是經濟問題,更是社會問題、生態問題。因此,從經濟學的角度分析秸稈焚燒現象,為解決秸稈焚燒問題提供了更加有效的途徑。

一、秸稈焚燒現象產生的原因及其經濟學分析

(一)農民方面的原因

在現實生活中存在著多種處置秸稈的方式,如秸稈焚燒、秸稈還田、秸稈發展養殖業等,然而大多數農民卻選擇了秸稈焚燒。因為在市場經濟中,農民作為理性人,無論他是“完全理性”,還是“有限理性”都把實現自身利益最大化或成本最小化作為最終目標。而其他秸稈處置方式成本高,加之秸稈加工不經濟、勞動力機會成本越來越高、農民搶收搶種等原因,致使得秸稈焚燒成為農民實現利益最大化的最優選擇。

(二)企業方面的原因

作為一個農業大國,我國每年的秸稈產量大、收購價格低,為企業利用秸稈加工獲利創造了機會,但我國從事秸稈加工的企業卻不多。其原因一是在秸稈處理過程中秸稈的收、貯、運的成本較高,且秸稈行業初期投資成本高、資金回收期長;二是我國秸稈綜合利用技術水平較低;三是缺乏政府的政策支持。這使得從事秸稈利用的企業經濟效率和利潤率均較低,致使企業減少對秸稈加工業的投入,甚至退出該行業。

(三)政府方面的原因

為了更好地解決秸稈焚燒問題,政府每年都會加大禁燒力度,但效果并不明顯。從新制度經濟學的角度看,政府禁燒規定是否有效,主要取決于該項法規對其接受者是否有利。在所有秸稈處置方式中,焚燒秸稈能使農民的收益最大化,政府的“禁令”無疑會增加農民的成本、損害農民的利益。因此,為了實現利益最大化,農民便會抵制禁燒規定,最終導致政府政策失靈。

二、解決秸稈焚燒問題的對策

政府強制性的秸稈禁燒規定在短期內是有效的,但非長久之計,政府需要尋求解決問題的長效機制。作為一個經濟問題,秸稈焚燒問題要想得到更好地解決,就需要使經濟主體獲得更大的收益。也就是說,政府要想方設法使農民和企業通過秸稈加工獲得實惠,使企業和農民主動放棄焚燒秸稈行為。而政府的激勵機制能夠有效規范市場經濟主體行為,如出口退稅政策能夠有效地促進企業擴大出口。因此,面對市場機制在公共資源環境保護中失靈時,政府需要發揮主導作用,出臺激勵機制和鼓勵政策對其加以保護。

(一)對農民實行激勵機制

迫于其他秸稈處置方式的高成本壓力,農民不得不選擇秸稈焚燒方式。政府的激勵機制能夠有效降低農民處置秸稈的成本,使農民獲得比秸稈焚燒更大的收益,這樣農民便會主動放棄秸稈焚燒,最終秸稈焚燒問題也就得到了解決。為了進一步證明政府對農民實行激勵機制的重要性,以政府對農民實行補貼激勵為例來進行說明。

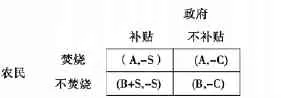

通過靜態納什均衡博弈模型來考察在政府實行補貼激勵時,農民和政府兩個博弈主體的不同策略選擇及其結果比較。靜態博弈模型的基本要素,博弈雙方為農民和政府,農民的策略集合為(焚燒,不焚燒),政府的策略集合為(補貼,不補貼)。模型的基本假設:(1)假設博弈主體都是理性人都以自身利益最大化或成本最小化為目標。(2)假設秸稈焚燒給農民帶來的收益為A(A>0),不焚燒給農民帶來的收益為B,且A>B。(3)假設政府的補貼和監控不同時進行。(4)假設政府進行的補貼為S(S>0),且S>A。因為只有政府的補貼大于焚燒所帶來的收益,農民才會放棄焚燒秸稈。(5)假設政府監控的成本為C(C>0),且C>S,一般情況下,政府的監控成本都會大于補貼的成本,政府只要拿出監控成本的一部分進行補貼就可以達到禁燒的目的。在政府是否補貼情況下農民和政府的博弈矩陣見表1。

當政府進行補貼時,B+S>A,農民會選擇不焚燒;當政府不進行補貼時,A>B,農民會選擇焚燒。當農民選擇焚燒時,-S>-C,政府會選擇補貼;當農民選擇不焚燒時,政府也會選擇補貼。因此本模型存在一個占優策略(不焚燒,補貼),當選擇此策略時政府和農民便實現了均衡,二者都不會再改變自己的策略,政府會一直選擇補貼,農民會一直選擇不焚燒,最終秸稈焚燒問題也就得到了有效解決。因此,政府對農民的激勵機制是解決秸稈焚燒問題的有效方法。在現實生活中,政府能夠激勵農民的方式有很多種,如政府給予農民一定的現金補貼、提高秸稈的收購價格、對農民的購買秸稈處置器具進行補貼等。

表1 政府是否補貼情況下農民和政府的博弈

(二)對企業實行激勵機制

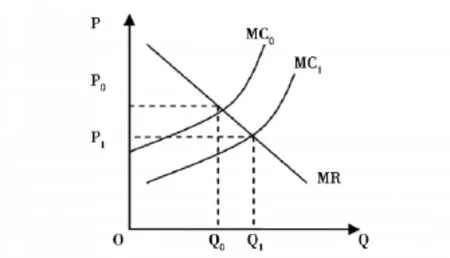

政府對企業實行激勵機制可以降低企業生產成本,增加利潤,使得企業愿意加大對秸稈行業的投入。企業擴大生產必然會增加秸稈原料的收購量,使秸稈資源變廢為寶。為了說明政府對企業實行激勵機制的重要性,本文將以政府對企業進行資金補貼為例。在完全競爭的市場經濟環境中,企業實現利潤最大化的均衡條件是:MR=MC。在企業的生產過程中,政府對企業進行補貼能夠降低企業的邊際生產成本。假設政府對企業每單位產品補貼S元。圖1為政府對企業實行補貼政策。

圖1 政府對企業實行補貼政策

由圖1可以看出,當政府對企業進行補貼時,企業生產的邊際成本由原來的MC0下降到MC1,在企業邊際收益不變時,企業的均衡產量將由Q0擴大到Q1,由此可見,政府補貼政策使得企業自愿而且能夠擴大產量。隨著企業生產規模擴大,企業勢必會增加對秸稈原料的收購量,由于出售秸稈可以獲得一定的收益,此時便會有一些農民放棄秸稈焚燒,從而使得秸稈焚燒現象得到有效控制。政府進行資金補貼是一種直接激勵機制,政府也可以采取政策支持、資金支持、技術支持等間接激勵機制來促進企業的發展。

(三)通過技術創新實現激勵目的

在現實生活中,制度和技術都是提高效率、增進福利的有效方法。由于我國禁燒制度的失靈,技術創新便成為解決禁燒問題的必然選擇。可以通過技術創新把秸稈變成一種經濟產品,實現秸稈的經濟價值,變廢為寶。同時技術創新能夠降低農民處置秸稈的成本,使秸稈焚燒不再是農民的惟一選擇;技術創新也能夠降低企業的邊際成本,提高企業的經濟效率,增加企業的利潤,促使企業擴大生產。在技術創新過程中,政府應當充當技術創新的“供給者”。一方面,由于資金、知識的局限性,農民和企業都難以實現技術創新;另一方面,技術較強的正外部性使得人們存有“搭便車”的心理,個人沒有技術創新的動力。對于技術創新,政府可以根據目前秸稈資源的主要用途進行不同程度的技術創新。目前我國秸稈資源的主要用途有秸稈還田、秸稈發展養殖業、秸稈沼氣化、秸稈造紙、秸稈造板、秸稈發電、秸稈編織和秸稈基料栽培食用菌等。針對這些主要用途,政府可以在現有技術水平上進行改進和創新,促使我國秸稈綜合利用技術進一步趨于完善和成熟。

三、結語

在社會主義市場經濟中,作為理性人,農民選擇了使自身利益最大化或成本最小化的秸稈焚燒,企業為了實現利潤最大化不愿加大對秸稈行業的投入。農民和企業的“理性”,造成我國的秸稈資源巨大的浪費,秸稈焚燒現象泛濫。加之政府的“禁燒”規定存在一定的缺陷,使得禁燒效果并不明顯。作為一個經濟問題,政府應該從經濟學的角度出發,對秸稈焚燒現象進行分析并找到有效解決途徑。為了更好地解決秸稈焚燒問題,政府應該實行激勵機制使農民和企業獲得比秸稈焚燒更大的收益,促使他們主動放棄秸稈焚燒行為。隨著政府激勵機制的實行,我國秸稈焚燒問題將會將得到有效解決。

[1] 李振宇,黃少安.制度失靈與技術創新——農民焚燒秸稈的經濟學分析[J] .中國農村考察,2002(5):11-16.

[2] 趙學平,陸遷.控制農戶秸稈焚燒的激勵機制探析[J] .華中農業大學學報(社會科學版),2006(5):69-72.

[3] 李彧揮,孫娟.從政府與農戶的動態博弈分析退耕還林工程的可持續性[J] .中國人口、資源與環境,2006,16(6):62 -65.

[4] 賈昕宇,王宏立,張吉軍.農作物秸稈資源的開發與利用[J] .農機化研究,2007(7):217-219.