急性前壁ST段抬高型心肌梗死直接PCI聯合應用血栓抽吸導管的臨床研究

北京市懷柔區第一醫院(101400)湯克虎 高俊峰 莫華 任進平 吳玉國

心肌梗死(myocardial infarction,MI)是心肌缺血性壞死,是在冠狀動脈病變的基礎上,發生冠狀動脈血供急劇減少或中斷,使相應的心肌嚴重而持久地急性缺血導致心肌壞死,屬冠心病的嚴重類型。對于急性ST段抬高型心肌梗死(ST segment elevation acute myocardial infarction,STEMI)的患者行直接經皮冠狀動脈介入術(percutaneous transluminal coronary intervention,PCI)是最有效的降低死亡率和改善長期預后的治療方法。在行直接PCI時,不僅要恢復梗死相關動脈(infarction relative artery,IRA)的前向血流,更要最大程度地減輕微血管損傷和保護瀕危梗死的心肌。本研究通過與直接PCI進行對照研究,探討急性前壁ST段抬高心肌梗死直接PCI時聯合應用血栓抽吸導管的臨床療效。

1 對象與方法

1.1 對象 均來自北京市懷柔區第一醫院,入選標準:有典型的缺血性胸痛的臨床癥狀;心電圖有典型的AMI動態演變圖形;cTnI/T或CK-MB超過正常值上限并呈動態變化。必須具備以上標準中的2條或以上方可入選。性別不限,年齡40~70歲,平均57.7±0.87歲。入選病例均于發病6h內來診,冠脈造影提示左前降支近中段血栓性閉塞,血管直徑2.75mm~3.5mm,進門-球囊擴張時間不超過90min。排除標準:左主干病變;嚴重充血性心力衰竭和(或)肺水腫(Killip分級≥3級);既往PCI或CABG史;3周內曾手術;持續>10min的心肺復蘇;不能耐受阿司匹林、氯吡格雷雙聯抗血小板治療;不明原因的發熱和未控制的感染者。凡可能影響療效或安全性判斷者均剔除。

附表1 兩組患者的基本臨床資料比較

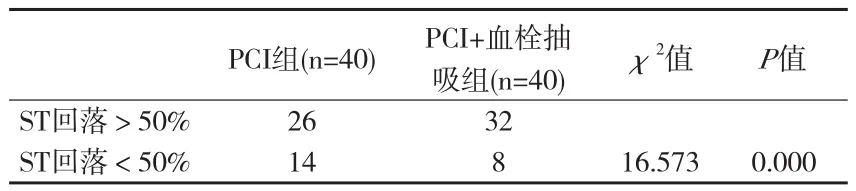

附表2 兩組心電圖ST段回落情況比較

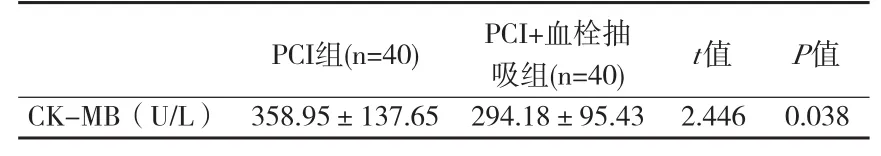

附表3 兩組心肌酶CK-MB峰值比較

1.2 方法 按來院順序編號,奇偶數分組,奇數號入直接PCI組,偶數號入直接PCI聯合應用血栓抽吸導管組。自2009年2月1日~2010年10月1日共入選80例患者,兩組各40例。所有患者術前均接受阿司匹林、氯吡格雷、替羅非班、美托洛爾等標準藥物治療,術中應用標準普通肝素抗凝,術后給予阿司匹林、氯吡格雷、阿托伐他汀、美托洛爾、貝那普利等治療。奇數組冠脈造影后行球囊擴張,并置入雷帕霉素藥物洗脫支架;偶數組在行球囊擴張前或擴張后應用Export血栓抽吸導管行血栓抽吸后置入雷帕霉素藥物洗脫支架。術后60min復查18導心電圖、序列采集靜脈血化驗CK-MB,觀察心電圖ST段回落、酶峰數值的變化。

1.3 統計學處理 采用SPSS11.5軟件分析,計數資料以百分數表示,組間比較χ2檢驗或t檢驗。

2 結果

2.1 兩組患者臨床基本資料比較,組間無差異(見附表1)。

2.2 兩組手術成功率100%,術后最后冠脈造影示IRA殘余狹窄<20%,前向血流均達TIMI 3級,患者胸痛明顯緩解。術中無冠脈穿孔、螺旋夾層、卒中、大出血等嚴重并發癥;術后隨訪1個月,均無死亡,急性、亞急性支架內血栓形成,再發心梗,急診CABG等;應用Export血栓抽吸導管72%抽吸出血栓樣物質。

2.3 術后檢測ST段回落結果示,偶數組術后60min復查18導心電圖ST段回落>50%的病例數多于奇數組(見附表2)。

2.4 術后序列采集靜脈血化驗CK-MB,偶數組術后CK-MB峰值低于奇數組(見附表3)。

3 討論

STEMI最有效的治療方法是急診PCI術,及時(<12h)、充分(IRA恢復TIMI 3級)和持久(較低的再閉塞率)是成功的關鍵。但IRA恢復TIMI 3級血流的患者微血管灌注也可能降低。快速的ST段回落是心肌產生有效灌流、缺血損傷減少的標志,PCI成功后ST段未恢復可推測在梗死區微血管已損傷[1];而持續ST段抬高則提示心肌不可逆損傷[2]。再灌注治療可有效減小心肌梗死面積和穩定電活動。本研究結果表明,急性前壁ST段抬高心肌梗死直接PCI聯合應用血栓抽吸導管,可使更多患者術后心電圖ST段回落>50%且CK-MB峰值明顯降低,即更大程度上實現心肌再灌注,保護左室功能。

大約2/3的心肌梗死發生在不明顯影響血流的臨界病變,含易損斑塊但絕對狹窄并不嚴重。急性前壁ST段抬高心肌梗死時IRA血栓負荷大,應用Export血栓抽吸導管在部分患者可安全有效地獲得TIMI 3級的血流而不需球囊預擴張。血管與支架間血栓溶解是發生支架貼壁不良的因素之一,而應用Export血栓抽吸導管可減少此種潛在并發癥發生。但因研究樣本量相對較少且未使用血栓的檢測方法,對其他心臟肌壁STEMI尚未探討,故需進一步完善。