三伏貼治療風濕病的臨床研究

王守法 曹建欣

風濕病,屬中醫“痹證”范疇,在臨床上發病率高,其中常見疾病包括風濕性關節炎、類風濕性關節炎、骨關節病等。中醫學認為本病是因風、寒、濕、熱等外邪入侵,閉阻經絡關節,氣血運行不暢所致。我科采用三伏貼療法,防治此類疾病,療效滿意。現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 全部觀察病例均來自2008年6月至2009年6月本院住院和門診患者,共選擇病例83例,隨機分為治療組和對照組兩組。治療組43例,男22例,女21例;平均年齡為(46.56±15.89)歲,平均病程為 (7.5±1.2)年。對照組40例,男20例,女20例;平均年齡為 (45.36±18.53)歲 ;平均病程為 (6.1±1.4)年。

1.2 診斷標準 類風濕關節炎:采用美國風濕病學會(ARA)1987年制定的診斷標準。骨關節病:采用美國風濕病學會1995年修訂的有關膝、肩和髖關節的分類標準。復發性風濕癥:根據1987年Hannonen等提出的復發性風濕癥診斷標準。中醫證型評定標準參考《中藥新藥臨床研究指導原則》[1]的標準。

1.3 排除標準 局部皮膚有破損和感染者;有嚴重的心、肝、腎、造血系統及神經精神系統疾病者。

1.4 方法

1.4.1 治療方法 治療組與對照組兩組病例均給予醫院常規治療,即給予復方丹參注射液及對癥治療。治療組在此基礎上加用三伏貼。三伏貼藥物有元胡、丁香、肉桂、細辛、吳茱萸、白芥子、甘遂等,按一定比例磨成藥粉備用;鮮生姜洗凈、粉碎,用3層紗布擠壓,取汁制成姜汁,冷藏儲存;用少量姜汁將上述藥粉調制膏狀以備現用。取背部雙側肝俞、脾俞、腎俞,加上命門總計7穴位為共同穴位。在夏季初、中、末伏的第1天各貼藥1次,每次貼敷4~6 h取下,共3次。以1年為1療程。以以上方藥及穴位為基礎,隨證型不同、癥狀各異,臨證加減。

1.4.2 療效評定標準 根據《中藥新藥臨床研究指導原則》,結合臨床具體情況,擬定療效評定標準如下:臨床控制:臨床癥狀、體征消失或基本消失,證候積分減少≥80%。顯效:臨床癥狀、體征明顯改善,證候積分減少≥60%。有效:臨床癥狀、體征均有好轉,證候積分減少≥30%。無效:臨床癥狀、體征均無明顯改善,甚或加重,證候積分減少不足30%。

計算公式 =(治療后評分-治療前評分)/治療后評分×100%

1.5 統計學方法 應用SPSS 12.0統計軟件進行數據統計分析,用±s對資料進行描述,采用秩和檢驗進行分析。

2 結果

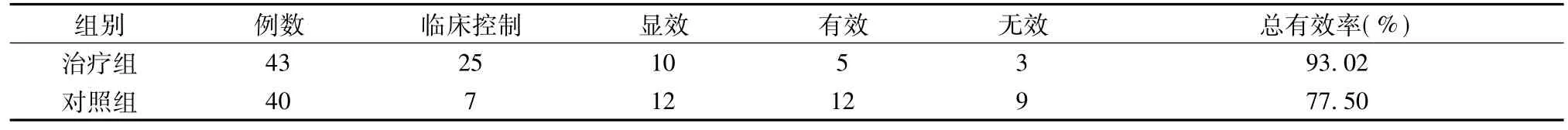

經卡方檢驗,兩組愈顯率比較,P<0.01,說明兩組差異有統計學意義;兩組總有效率比較,P>0.05,說明兩組差異無統計學意義。

表1 兩組治療結果及療效比較(n)

3 討論

風濕性關節炎屬于中醫學“痹證”范疇。臨床上以關節對稱性疼痛、游走、畏寒、反復發作為主。穴位敷貼療法是以中醫理論為基礎,以整體觀念和辨證論治為原則,根據經絡學說,選取一定的腧穴,并采用適當的藥物進行敷貼。根據病機特點,貼敷藥物以溫陽散寒,祛痰化濕之藥為主,佐以辛香走竄,活血通絡,補肺健脾益腎之品,使機體免疫力得以提高,達到防病治病的目的。其中元胡味辛、苦,性溫,“能行血中氣滯,氣中血滯,故專治一身上下諸痛”,為止痛要藥。白芥子溫通經絡,善散“皮里膜外之痰”,又能消腫散結止痛。肉桂味辛、甘,性熱,有補火助陽、散寒止痛、溫經通脈之效。三伏貼治療風濕病的方法一方面可使藥物由局部的皮膚直接吸收,直入血絡、經脈輸布全身,以發揮其藥理作用;另一方面,可通過藥物對腧穴的刺激,激發經絡系統的功能,起到糾正臟腑陰陽氣血失衡,扶正祛邪等作用,且小劑量可發揮相對較強的治療效果,同時可避免肝臟首過效應,胃腸道副反應及耐藥性的發生,具有簡便廉驗、應用廣泛等優點。

本研究發現,三伏貼治療風濕病有很好療效,對關節疼痛、關節腫脹均有明顯的緩解作用。貼藥后不僅使關節的局部癥狀改善,而且也可使全身防御機能增強。本療法具有方法簡便、療程短、療效好,經濟方便、少副作用等優點,易為患者所接受。

[1]鄭筱萸.中藥新藥臨床研究指導原則(試行).北京:中國醫藥科技出版社,2002:119-123,349-353.

[2]王兆銘.中西醫結合治療風濕類疾病.天津:天津科學技術出版社,1989:542.