生產力進步成果社會擴散和勞動報酬分享機制問題研究

林民書,賀東偉

(廈門大學 經濟學院,福建 廈門 361005)

生產力進步成果社會擴散和勞動報酬分享機制問題研究

林民書1,賀東偉2

(廈門大學 經濟學院,福建 廈門 361005)

改革開放以來,我國城鄉居民收入實現了快速增長,但由于體制的原因,我國貧富差距日益擴大。勞動分享經濟發展成果的自動調節機制的缺失是導致我國目前貧富收入差距擴大的主要原因。我國現有的要素市場,隔斷了勞動力價值與社會生產力進步的內在聯系,壓低了新條件下勞動價值,妨礙了生產力進步成果向勞動收入的擴散。在我國,需要建立市場條件下工資跟隨社會生產增長的勞動報酬機制,促使勞動力價值回歸正常。這種勞動力價值形成以及勞動分享生產進步成果機制的建立是社會主義市場建設避免貧富差距過大、保持社會穩定、走出“中等收入陷阱”的關鍵。

工資收入;貧富差距;分享機制

改革開放以來,我國經濟持續高速增長,國內生產總值2009年達到34萬億元,經濟總量超過日本,2011年更是達到了47萬億元,按此增長速度,估計到2020年我國經濟總量就能超過美國。然而,在經濟快速增長、社會財富快速增加的同時,我國的財富卻不斷向富有階層集中,貧富差距漸趨擴大,居民消費占經濟總量的比重卻呈現下降的趨勢。自工業革命以來,隨著生產力巨大的進步,西方發達國家居民廣泛享有了生產力進步的成果,社會發展普遍惠及社會的各個階層,而不為某一社會階層所獨享。正是社會進步成果擴散機制保證了西方社會的穩定和經濟的持續發展。

一、引言

關于社會生產進步成果在社會各階層的擴散機制,理論界并沒有進行專門的研究。雖然傳統政治經濟學在研究收入分配問題的時候涉及生產進步成果的擴散,但傳統經濟學卻沒有專門研究生產發展成果擴散的內在機制問題。按照馬克思的工資理論,工資是勞動力價值的貨幣表現,而勞動力的價值多少取決于生產和再生產勞動力所需要的社會必要勞動時間,與勞動者勞動過程所創造的價值多少沒有直接的關系。馬克思通過對勞動和勞動力的區分,認為隨著勞動力成為商品,按照市場交換原則,勞動力的購買者獲得了勞動力的使用權以及勞動過程所生產出的產品。因此,按照市場產權的交易規則,由技術等方面的進步所推動的、在生產過程中工人勞動生產率的提高所產生的收益也將歸資本所有,并沒有向勞動者方面擴散。而且馬克思還認為資本家之間的競爭、生產效率的提高,將導致必要勞動時間減少,從而提高剩余價值率,隨著勞動生產率的提高,單位商品價值量的降低,勞動力商品的價值反而降低了。因此,在馬克思看來,在資本主義社會,其商品交換的制度本身決定了由勞動生產率的提高所產生的生產力提高這一社會進步成果,難以向勞動者擴散,這也是馬克思分析資本主義生產將被社會主義替代的主要原因[1]。雖然西方經濟學與馬克思經濟學存在本質上的區別,但人們在討論收入分配時,主要是從要素供給及其價格決定的角度談,并沒有涉及生產進步成果在不同社會階層擴散問題的探討。

我國學者在討論收入分配時,有關職工工資收入的增長,主要依據的仍是傳統政治經濟學的解釋。在社會主義社會,基于按勞分配原則,勞動者生產效率的提高將帶動工資出現相應的增長,勞動者在勞動報酬與社會生產效率之間建立起一種自然的聯系。由于工資是勞動的報酬,因此,只要勞動生產率提高了,工資必然跟隨增長,所以,傳統社會主義理論認為,工資增長必須與國民收入增長保持同步。但該理論沒有進一步研究生產力進步及其成果擴散的內在機制問題,沒有研究這種增長機制是如何具體運行的。實際上,對社會主義經濟體制下工資具體支付形式以及具體工資數量的確定,該理論仍然延續了傳統的表述,從工資形成的形式上看,二者沒有本質的差別。實際上,國內學術界對收入問題的關注,主要集中在對各種收入差距的實證分析及導致這種差距的原因上。例如,不少學者使用基尼系數和泰爾指數來衡量我國收入差距的現實情況(李強,1999;曾國安,2003;陳宗勝,2004;李一鳴,2001;李楠,2005;王小魯,樊綱,2005[2];羅楚亮,2006;田士超,2006)。既然存在收入差距,那么這種收入差距的變動又是如何?雖然不少學者認可庫茲涅茨倒U型假說,但陳宗勝(1999、2002)、林毅夫等(1998)、趙人偉(1999)、張勇格(2006)、吳正俊(2007)等的研究卻表明中國經濟增長與居民收入分配之間不存在明確的“倒U型”關系。關于影響我國收入差距的因素,林毅夫等(1998)從體制上進行了解釋[3],霍瑞紅等(2007)則從制度設計缺陷上分析其中的原因,趙人偉、李實等(1999)從勞動者自身因素中尋找答案[4]。對我國收入差距及其原因的研究無疑具有重大的理論和現實意義,但這些研究通常沒有從社會經濟運行本身的內在機制去探討隨著生產效率提高,社會生產力進步的成果擴散與勞動收入增長之間的內在聯系,因而也就認識不到在現有體制下,經濟增長過程伴隨收入差距擴大的內在邏輯,也就難以提出有效的解決問題的思路。

西方經濟學理論認為,如果不考慮土地因素,按要素分配社會生產成果,資本得利潤,勞動得工資,這并不存在剝削問題,而且能夠實現社會各個階層的和諧。但問題是應該如何理解按要素分配,社會生產力的進步成果應該在要素中如何分割。如果社會生產力進步成果都歸資本所有,勞動收入的增長機制只是由勞動力價值或勞動供求進行調節,那么,生產力進步與勞動者收入就不存在必然的聯系,社會必然會出現兩極分化。但在現實社會中,社會生產力進步成果必然在勞動、資本中按一定的內在邏輯進行分割,否則我們無法解釋為何生產力的進步往往會導致工資的增長。按要素分配,在市場調節過程中,各種市場力量的競爭,導致各要素收入根據實際情況進行相應的調整。在這種調整過程中,競爭的內在機制存在著一股推動生產力進步成果向勞動者收入擴散的力量。至于如何擴散以及這種擴散的內在機制,國內對此鮮有研究。如果沒有這種力量,也就無法解釋為何在西方發達國家勞動報酬基本保持占GDP的65%左右。因此,如果僅孤立地從分配領域出現的收入差距問題談問題的解決辦法,實際上難以找到問題的核心。西方發達國家之所以貧富差距較小,是因為其社會內部存在利益分享機制,這種機制的運行,使生產力進步成果能夠在不同階層中得到及時擴散,保證市場中的不同群體能夠從經濟活動中獲得社會進步的好處。

有關生產力進步成果社會擴散問題的研究,學術界主要集中在產業和技術成果的擴散問題上,主要是從地區產業轉移的角度展開的。基于此,學術界提出了各種模型,較為著名的有日本學者的“雁型”理論,該理論論證了產業從日本到中國臺灣再到中國大陸的轉移過程,雖然在這種轉移中已經暗含了生產力進步成果的擴散內容,但它并沒有從成果分享的角度展開。事實上,產業和技術的擴散,并不是生產進步成果擴散的全部,而只是其中的一部分。畢竟生產力進步成果的擴散所包含的內容要比產業轉移、技術擴散復雜得多。因為可能出現盡管技術與產業在不同地區轉移,但其生產力提高的成果擴散卻不一定與之同步的情況,而且,即使出現成果的擴散,在不同的情況下,成果擴散的速度和形式也存在很大的差別[5]。

二、我國經濟增長與居民收入增長不成比例

(一)我國勞動報酬率逐年呈下降趨勢

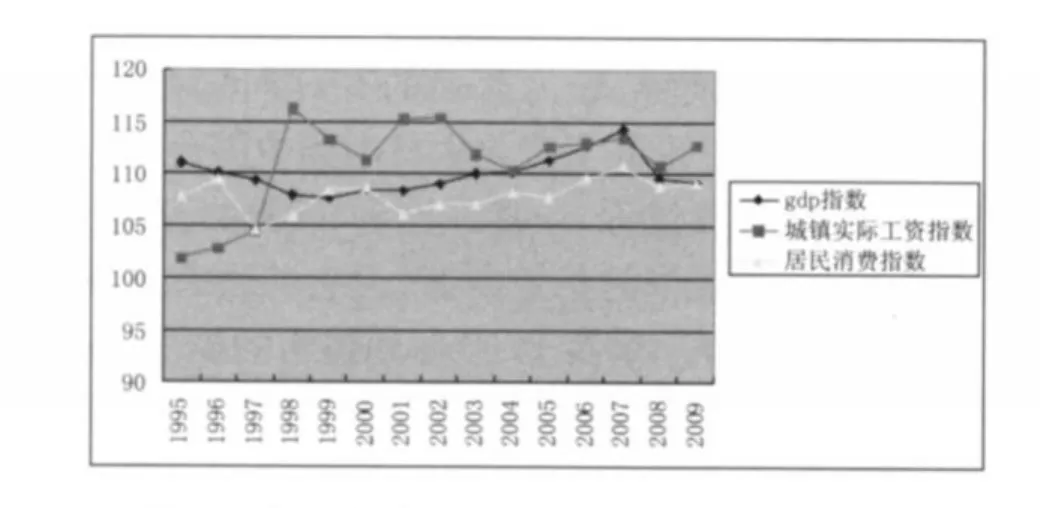

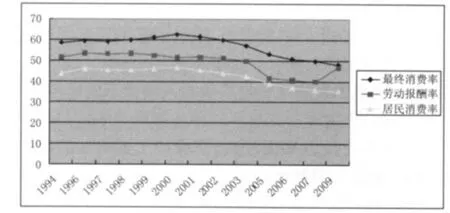

改革開放以來,我國經濟保持了近10%的年均增速,遠高于同期世界經濟3.3%左右的年均增長速度(見圖1)。然而,高速度并不代表社會不同階層都能分享這一社會發展成果,經濟發展成果并不能夠自動在社會生產要素的不同擁有者中得到合理分配。由于在收入分配過程中缺乏有效的收入擴散機制,不同要素在生產力進步過程中獲取的利益并不平衡。生產力進步的速度要大大快于其成果轉化為勞動者收入的速度,或者說,由于缺少相應的擴散機制,生產力進步成果轉變為勞動者收入增長的過程滯后于生產的發展。這在我國表現為城鄉居民收入增長趕不上GDP增長速度,社會勞動報酬率呈現下降的趨勢。根據統計資料,我國居民勞動報酬率在20世紀80年代基本持續保持在50%左右并弱有上升,但20世紀90年代后就開始呈下降趨勢,2003年還下降到50%以下,2006年為40.6%,2007更是下降到39.7%(見圖2),而美國的勞動報酬率則穩定在65%左右。勞動報酬率的下降,意味著在GDP中,越來越多的部分轉化為資本收入,社會新增財富將向資本集中。如果考慮到實際上中國的勞動者人數總量在增加,表明就單個普通勞動者而言,在新增價值中,其勞動報酬率下降的幅度要大于社會的總體水平,其結果就是隨著經濟的增長,勞動者獲得的好處相對更少。因而,近年雖然我國工資收入增長速度與經濟增長速度基本保持同步,有些年份甚至超過經濟增長的速度,但考慮到勞動者從業人數的增加以及不同階層不同行業勞動收入差距的擴大,特別是農民工和農村勞動者收入增長緩慢等因素,普通勞動者的報酬增長速度仍然慢于社會整體收入的增長。

圖1 我國城鎮工資、GDP、居民消費指數(上年=100)

圖2 我國最終消費率、勞動報酬率、居民消費率變動圖

改革開放以來,中國社會生產效率得到明顯提高,而勞動報酬率不增反而有所下降,由此可以認為社會生產效率提高的好處主要是流向了資本或者政府。資本收益和政府財政收入的高速增長,使國民收入中可用于支付勞動報酬的部分大為減少,因而城鄉居民實際收入增長速度也就無法趕上社會生產的增長,城鄉居民的消費率自然難以得到提高。如圖2所示,到2009年,我國居民消費率已降到35%。在GDP結構中,勞動收入比重下降,資本收益比重上升,其結果必然導致社會貧富差距擴大。

(二)勞動報酬率與生產效率不匹配導致社會貧富問題擴大

世界銀行資料顯示,2005年我國總人口中20%的最低收入人口占收入的份額僅為5.73%,而總人口中20%的最高收入人口占總收入的份額高達47.81%。收入差距擴大還突出表現在城鄉居民收入差距進一步拉大、東中西部地區居民收入差距過大、高低收入群體差距過大等方面。僅以2009年為例,城鎮居民中10%最高收入組人均收入(51349.57元)是10%最低收入組(5950.68元)的8倍,農村居民中20%最高收入組(16006.51元)是20%最低收入組(3151.62元)的5倍。貧富差距的擴大在城鄉之間反映也十分突出。2008年我國城鄉居民收入比由2007年的3.33∶1擴大為3.36∶1,絕對差距首次超過1萬元;2010年城鎮居民家庭人均可支配收入19109元,而農村居民家庭純收入5919元,差距由2009年的1.2萬元擴大到1.3萬元。如果考慮到城市和農村所存在的社會福利的差別,城鄉收入水平實際差距更為嚴重[6]。

收入差距的擴大,帶來了嚴重的社會問題,加劇了社會矛盾。導致貧富差距擴大的具體原因雖然很多,但就根本性而言,是我國社會內部缺乏收入自動平衡擴散機制,無法根據社會進步及時調整各方利益、擴散社會進步成果。在現有體制下,市場機制功能的不完善扭曲了社會利益關系,利益擴散機制缺失導致在各種要素相互交易過程中勞動力要素處于不利的地位,生產力進步成果大部分為資本一方所獲得。

三、生產發展成果分享與工資收入增長機制

(一)馬克思主義對工資增長機制的理解

關于社會貧富收入差距,馬克思有過深刻的認識。基于勞動價值論,他將資本主義社會資本積累一般規律歸結為:“社會財富即執行職能的資本越大,它的增長的規模和能力越大,從而無產階級的絕對數量和他們的勞動生產力越大,產業后備軍也就越大……這種后備軍越大,常備的過剩人口也就越多,他們的貧困同他們所受的勞動折磨成反比。最后,工人階級中貧苦階層和產業后備軍越大,官方認為需要救濟的貧民也就越多。這就是資本主義積累的絕對的、一般的規律。”[7]由此可見,馬克思認為資本主義制度下的無產階級貧困是資本主義制度的必然產物,即使社會生產發展,工人的命運也并不會得到根本的改善。在馬克思看來,資本家提高工人的工資,“工人可以得到的享受縱然增長了,但比起資本家的那些為工人所得不到大為增加的享受來,比起一般社會發展水平來,工人所得到的社會滿足的程度反而降低了”[8]。我們這里只是要說明按照馬克思的理論邏輯,由要素決定收入的分配,確實存在產生貧富收入差距擴大的內在必然性。只要勞動力成為商品,按市場交易規則,無產階級的貧困是不可避免的。

其實,只要從勞動價值論出發,得出這一結論并不困難。列寧進一步認為,在資本主義社會中,生產技術的進步甚至也會對無產者產生不利的影響。列寧說:“技術愈向前發展,勞動力就愈供過于求,資本家就愈能提高對工人的剝削程度。”[9]按照馬克思剩余價值理論,由于勞動者的勞動力成為商品,工人工資多少取決于勞動力價值的高低,與其勞動過程所創造的價值沒有直接的關系,工人勞動成果歸資本所有者獲得。在這種模式下,資本家無償占有工人所創造的剩余價值,而工人卻無法分享生產力進步的成果,其結果必然出現工人收入的增長趕不上生產的增長、勞動生產率提高成果歸資本所有者獲得的現象,由此便產生了資本主義的基本矛盾。

20世紀80年代國內學術界在討論資本主義社會貧困化問題時,集中討論了當代資本主義社會是否存在貧困化問題。由于歷史的局限性,當時并沒有進一步深入探討資本主義社會為何并沒有循著勞動價值論的邏輯推理出現貧富收入差距的持續擴大。資本主義現實與經典理論存在差異。這表明,收入分配機制在實際運行過程中發生了變化,市場經濟內部存在著生產力進步成果的擴散或分享機制,導致了經濟運行偏離了傳統勞動價值論既有的邏輯軌道。

(二)市場制度下的增長分享機制

資本主義生產方式之所以能夠持續運行,是因為社會的貧富差距被控制在可接受的范圍之內,按要素分配并沒有導致社會貧富差距的擴大,社會兩極分化并沒有加劇。我們在對要素分配的內在邏輯進行分析時,需要討論的是在這樣分配原則下,勞動者的收入為何能夠在社會生產的發展過程中,分享到社會進步的成果。正是在分享機制的作用下,現代西方社會生產力的進步通過內在的擴散機制,逐步推動勞動者收入的增長,從而使工資勞動報酬能夠跟隨生產力的進步不斷增加。如果缺少相應的擴散機制,貧富收入差距的擴大,將導致其社會生產根本無法持續進行,資本主義社會也就不可能發展到今天。擴散分享機制的存在使得以利潤為目的的資本主義剩余價值生產方式并不可怕,因為它大大緩解了剩余價值生產所引起的社會矛盾。經典理論之所以認為資本主義生產方式不可持續,是因為此時的西方社會工人無法分享提高剩余價值生產的成果,因此,真正可怕的是社會缺乏生產進步成果擴散分享機制。社會進步成果為某一部分人獨立占有,才是導致社會矛盾和社會崩潰的根源。如果在生產力進步的同時,勞動力價值發生變化,即在勞動生產率提高的同時,勞動力價值能夠獲得相應提高,那么,生產力的進步就能增進工人的利益。

勞動力的價值,是由生產勞動力的社會必要勞動時間所決定的,與工人直接生產過程的勞動力高低無關。然而,在市場經濟中,勞動者工資收入的多少不僅取決于生產和再生產勞動力的價值多少,還直接決定于勞動者的勞動效率。在勞動力價格形成過程中,勞動力供求雙方是圍繞其所能創造的價值進行博弈的。在生產過程中,生產者的各種投入,都要獲取相應的報酬,各種要素報酬之間存在一定的比例關系。勞動力的購買者需要在各種要素成本中評估其可能的收益,這種比較過程,就是在使用資本和使用勞動之間進行選擇。這就構成了資本一方對勞動報酬多少的談判基礎。而勞動力的所有者決定其勞動報酬要求的談判基礎是維持勞動力正常生產所需要的生活資料以及勞動供求狀況。因此,勞動者的報酬多少及其工資的確定,取決于企業價值創造能力并受各要素市場的相互作用,其要素收入的多少并不是孤立取決于勞動力的價值,還取決于其他要素的價格。勞動效率的提高,將改變要素邊際替代率,從而影響到勞動力的價格即工資水平。

在充分競爭的市場條件下,不同于一般商品,作為特殊商品的勞動力,其價值與社會勞動生產率呈反方向的變化。在不同生產經營過程中,作為競爭的結果,在勞動效率不變的情況下,資本收益提高將引起資本投入的增加,從而引起資本邊際生產率下降,這種下降的過程,既是生產率社會擴散的過程,也是參與價值創造的其他要素分享其擴散成果的過程。同樣,如果工人勞動生產率提高,其成果也不是歸勞動雇用者獨享,其他要素所有者也將分享這一成果,也存在勞動效率成果的擴散。生產過程中不同要素生產率的提高內部存在著分享機制,決定各要素收益所能分享到數量就是成果邊際擴散率,而這種擴散率是與生產過程要素的邊際替代率有關的。因此,勞動力生產效率提高,其好處會向資本擴散;同樣,資本效率提高,其成果也會向勞動者擴散。擴散的過程,就是市場對生產過程要素選擇的過程。實現各種要素生產效率相互間的擴散,關鍵是要素市場的建立。要素市場必須能夠隨時反映各種要素邊際生產率的變化。生產要素的邊際替代現象的存在,使得不僅可以用資本替代勞動,也可以用勞動替代資本,這使得勞動成果分享機制成為可能。

而要做到生產要素在相互替代過程中伴隨生產成果的擴散與分享,就要保證勞動力的擁有者具有談判的實力,實現資本與勞動之間力量的平衡,這樣,要素市場的調節就能夠在保證勞動與資本的相互替代中順利進行。一旦資本邊際收入提高,它會隨生產力進步成果向勞動擴散;反之,則是資本分享勞動生產率進步的成果。由于這種替代關系的存在,資本生產力提高,將吸引更多資本的進入,資本間的競爭將最終降低資本邊際收益,而其收益的減少部分,正是資本生產率提高后勞動者收入增加的部分,勞動者因此分享到社會生產力進步的成果。所以,在市場充分競爭的條件下,社會生產進步的成果在資本和勞動之間將保持適當的平衡。

(三)制度構建及啟示

1.生產要素的替代和要素市場的形成是建立分享機制的內在基礎

資本主義社會之所以沒有出現收入不斷向資本高度集中,勞動者也能夠分享生產力進步的成果,就是因為存在著市場經濟的自由競爭所形成的生產力進步成果擴散與分享機制。這種分享機制,促使勞動力價值在社會生產力水平進步過程中不斷得到提高。現代社會,市場經濟條件下的自由競爭將使勞動力這一特殊商品的價值與勞動生產力呈相同方向的變化。在要素邊際替代關系中,資本生產率提高,將導致工人工資上升。這是因為,作為特殊商品,勞動力價格及工資剛性的存在,迫使企業需要通過提高資本勞動生產效率來消化勞動成本上升的壓力;而工資的上漲,又將進一步導致生產過程中更多使用資本,勞動者因此再次受益。具體來說,由于工資存在剛性,資本生產率提高所導致的資本和勞動邊際成本的改變,將引起資本品投資的增加;而資本的大量流入會導致資本邊際收益的下降,從而出現資本生產力進步成果的社會擴散。這一過程將持續到資本與勞動邊際收益相等的時候,最終將是勞動與資本共同分享資本效率提高的成果。由于工人的斗爭,勞動分享資本生產力進步成果的實際情況可能比設想的要快。因為市場存在競爭的力量,如果資本生產率提高,而其他情況不變,那么資本的收益將明顯提高,此時不僅會引來競爭者,而且由于利潤的增加,資本也會遇到要求提高工資的壓力,而高利潤也為企業提高工資提供了空間。另外,隨著生產力的進步,作為工人利益的代表,工會組織將成為要求增加工資的主要推動者,在提高工資的政治壓力下,政府也將考慮社會生產發展而相應提高最低工資標準。多種因素合力,將推動工資總體水平的上升。而企業消化工資上升最直接的手段,就是提高生產效率,所以,從另一角度看,資本生產力的提高如果是由勞動成本上升引起的,勞動成本的上升在要素相互替代關系中就形成了倒逼機制,這種生產力提升的成果將根據一定的比例為勞動者所分享。另外,隨著社會生產力的進步,在勞工組織的壓力下,政府提供的社會福利將大大增加,這部分社會福利,也只能來自社會生產效率提高的成果。

除此之外,工資的確定還取決于勞動之外的其他要素或其他商品勞動生產率。因為,在要素市場中,通過不同要素所有者在博弈過程中形成的錯綜復雜的生產效率擴散機制,生產技術的進步、資本效率的提高,都能夠通過各種途徑向勞動者擴散,這是勞動者收入能夠跟隨社會生產進步不斷提高的內在基礎。

2.有利于勞動者的市場博弈條件是形成分享機制的關鍵

市場的競爭博弈,使得生產進步成果不再固定屬于某個特定的社會階層,自由競爭所形成利益分享機制,即生產要素相互替代,保證了資本的活力和生產成果的擴散。正是這種擴散,同時又重新確定了不同要素新的市場價值,勞動價值正是在這種博弈要素替代過程中不斷得到調整的。因此,勞動力的價值高低,雖然由必要勞動時間決定,但是在生產力進步情況下作為一種特殊的商品,在不斷要求提高生產水平的壓力下,勞動力的生產和再生產所需要的生活資料隨社會生產力的進步而不斷提高,這種生產勞動力的必要勞動時間隨生產力的進步不是減少,而是增加。而其增長的幅度,取決于勞動要素一方市場影響市場博弈能力的大小,或者說工人在工資上的談判能力的大小。既然勞動分享生產力進步成果是要素市場博弈的結果,那么,這種有利于勞動者的市場博弈機制是怎么形成的?或者說需要什么樣過程才能建立有利于勞動者的市場博弈條件?

在市場中勞動者分享生產力進步成果機制的形成,需要有一定的社會環境。否則,我們就無法解釋在資本主義社會生產力快速進步的18世紀,社會矛盾為何加劇。在當時的環境下,工人的工資待遇并沒有隨生產力的進步而快速提高,這是由于在當時的勞動收入形成機制中勞動者處于不利的地位,沒有形成跟隨生產力進步相應提升勞動價值的市場基礎。然而,工人社會地位的改善、政治力量的增強,提高了其工資的談判力量,在決定工資水平的過程中,工資水平逐步上升的社會機制逐漸形成,這才使得在市場調節下勞動者的工資收入水平能夠隨著勞動生產力水平的提高而不斷提高。然而,在我國現有市場環境下,社會缺乏勞動者分享生產力進步成果的有效機制,在勞動力價值形成的博弈過程中,勞動者缺乏談價的能力,致使我國改革開放以來工人勞動收入的增長相對滯后,特別是農民及農民工的工資的增長緩慢。因此,如果要素市場中勞動力量薄弱,缺乏談判能力,在市場調節過程中勞動者就難以分享生產力進步的成果,這就必然出現社會貧富差距的擴大。而如果勞動者無法分享社會進步成果,生產力的進步將由于收益擴散機制的缺失導致利益沖突加劇,該生產方式將無法維持。所以,勞動要素市場的完善程度以及勞動者談判博弈的能力,是決定勞動者分享生產力進步成果的關鍵。

生產力進步成果在不同要素中的擴散速度,取決于社會在對勞動的制度性保護框架下的要素市場競爭狀況,以及該社會勞動力價值形成的特殊社會背景。在完善的制度框架下的勞動力要素市場,能夠構建起勞動價值的形成機制及其分享生產力進步成果的社會規范。在有利于勞動者的制度框架下,為消化不斷上升的工資上漲壓力,資本需要改變盈利模式,創新價值生產方式,改變要素配置,不斷采用新技術來提高生產效率以降低勞工成本。企業、地區、國家間所存在的廣泛競爭所形成的促進生產力進步成果社會擴散的外部壓力,推動了勞動力價值的上升,促成了勞動分享經濟發展成果,勞動因此擺脫了在市場中的不利地位,社會由此建立起有效的縮小社會貧富差距的自動平衡機制。

四、結語

我國通過市場化改革,實現了經濟的快速增長,但我國并沒有因勞動力價值形成的特殊性而建立起有別于其他生產要素的勞動力市場價格形成機制,即沒有建立起能夠自動分享生產力進步成果的勞動力價格形成機制。我國現有的要素市場,隔斷了勞動力價值與社會生產力進步的內在聯系,壓低了新條件下的勞動價值,妨礙了生產力進步成果向勞動收入的擴散,由此造成了在按要素分配激發人們致富欲望的同時,出現收入差距迅速擴大、社會財富向部分人快速集中的現象。按要素分配和要素市場的有效性能否持續,在于其是否能夠有效避免兩極分化。在我國,就是要通過建立要素市場自我平衡資本與勞動利益的內在機制,培育勞動者的工資談判力,消除影響這種談判能力的各種障礙,建立起在市場條件下,工資跟隨社會生產增長而增長的勞動報酬機制,促使勞動力價值回歸正常。這種勞動力價值形成以及勞動分享生產進步成果機制的建立是社會主義市場建設避免貧富差距、保持社會穩定,走出“中等收入陷阱”的關鍵。

[1]中共中央編譯局.共產黨宣言[M].北京:人民出版社,1964.

[2]王小魯,樊剛.中國收入分配差距的變動趨勢和影響因素[M].北京:中國遠東出版社,2005.

[3]林毅夫,等.中國經濟轉型時期的地區差距分析[J].經濟研究,1998,(6):5—12.

[4]李實.中國個人收入分配研究回顧與展望[J].經濟學季刊,2003,(2):1—29.

[5]萬廣華,陸銘,陳釗.全球化與地區間收入差距:來自中國的證據[J].中國社會科學,2005,(3):17—26.

[6]邊燕杰,張展新.市場化與收入分配:對1988年和1995年城市住戶收入調查的分析[J].中國社會科學,2002,(5):18—30.

[7]馬克思.資本論(第1卷)[M].北京:人民出版社,1975.

[8]中共中央馬克思恩格斯列寧斯大林著作編譯局.馬克思恩格斯選集(第1卷)[M].北京:人民出版社,1972.

[9]中共中央馬克思恩格斯列寧斯大林著作編譯局.列寧全集(第6卷)[M].北京:人民出版社,1986.

F124.7

A

1007-905X(2012)03-032-06

2011-12-01

1.林民書(1960— ),男,福建福清人,廈門大學經濟學院教授,博士生導師,主要研究方向為企業理論、區域和產業經濟學;2.賀東偉(1983— ),男,陜西西安人,廈門大學經濟學院博士研究生。

責任編輯 姚佐軍

(E-mail:yuid@163.com)