短期胰島素泵強化治療初發2型糖尿病后患者的自我血糖監測依從性分析

李碩良 黎杰 馮秀娟 梅耐

精尿病早期進行規范治療,控制好糖尿病,預防或延緩糖尿病慢性并發癥的發生和發展,減少傷殘和死亡率[1]。2型糖尿病的治療理念以保護β細胞功能、減輕胰島素抵抗從而延緩其病情進展為目的。約50%的初診2型糖尿病患者經短期胰島素泵強化治療(continuous subcutaneous insulin infusion,CSⅡ)后的一年內僅靠飲食、運動的非藥物治療使血糖控制在接近正常的范圍內,但研究發現仍有40% ~50%的新診斷2型糖尿病患者不能維持長期理想血糖控制[2,3]。由此,本研究通過長期隨訪和評估CSⅡ治療后的初診2型糖尿病患者SMBG的依從性,分析獲得長期緩解與短期失效的患者之間的不同,探討SMBG對血糖控制的影響。

1 資料與方法

1.1 一般資料 自2008年1月至2011年4月納入150例患者,這些患者已完成2周CSⅡ治療并得到臨床緩解,僅通過飲食、運動等非藥物治療控制疾病。118例研究對象完成1年的隨訪,其年齡范圍24~75歲,體重指數(BMI)介于21~35 kg/m2之間,空腹血糖(FPG)介于7.0~16.7 mmol/L之間;同時,研究對象住院期間已接受一對一的自我管理教育(根據2007版《中國2型糖尿病防治指南》制定內容[4]),包括合理飲食結構、運動鍛煉指導、SMBG等等;無嚴重急慢性并發癥;知情同意并接受長期的隨訪。其他入選和排除標準同前期研究[2,3]。

1.2 方法

1.2.1 隨訪 隨訪期間要求所有隨訪患者保持住院時要求的飲食和運動計劃;并且出院后每周至少檢測一天4點血糖譜(1次FPG和3次2 hPG),如監測期間任何時候發現FPG>7.0 mmol/L或2 hPG>10.0 mmol/L時即建議到醫院作靜脈血復查。隨訪時如能保持穩定血糖水平(FBG<7 mmol/L,2 hPG<10 mmol/L)至少12個月的患者被定義為緩解組;而患者在12個月內FPG>7 mmol/L或2 hPG>10 mmol/L,則約一周內復診,若FPG、2 hPG仍超出上述數值者作為治療失效終點,這些患者被定義為治療失效組。這些治療失效組的患者需按照國際糖尿病聯盟和西太平洋的糖尿病治療指南馬上給予降糖藥物治療。

1.2.2 臨床客觀資料收集和問卷調查 收集所有隨訪患者的一般資料(包括年齡、性別、婚姻狀況、教育程度、職業、醫療保險和吸煙情況)、出院前患者對SMBG的執行情況和HbAlc值。所有上述的資料于出院后3個月,6個月,12個月隨訪時再一次收集。

1.3 統計學方法 采用SPSS 13.0軟件進行統計學處理。采用t檢驗和χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 分組與兩組一般資料的比較 55.1%(65例)患者通過非藥物治療血糖控制在FBG<7 mmol/L、2 hPPG<10 mmol/L的范圍至少12個月,為緩解組。44.9%(53例)患者12個月內血糖控制未達標,為治療失效組。

2.2 緩解組與治療失效組自我血糖監測(SMBG)執行情況的比較

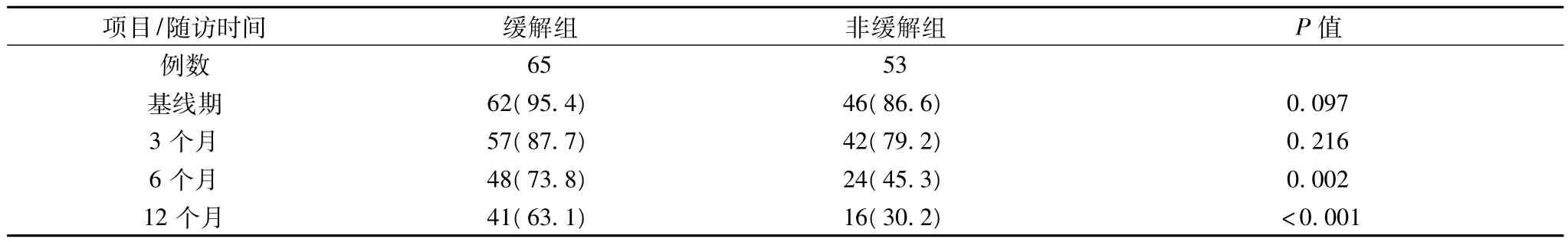

2.2.1 兩組有堅持SMBG的人數比例的比較 表1結果顯示,隨訪6個月時和12個月時兩組的差異有統計學意義(P=0.002和P<0.001)。

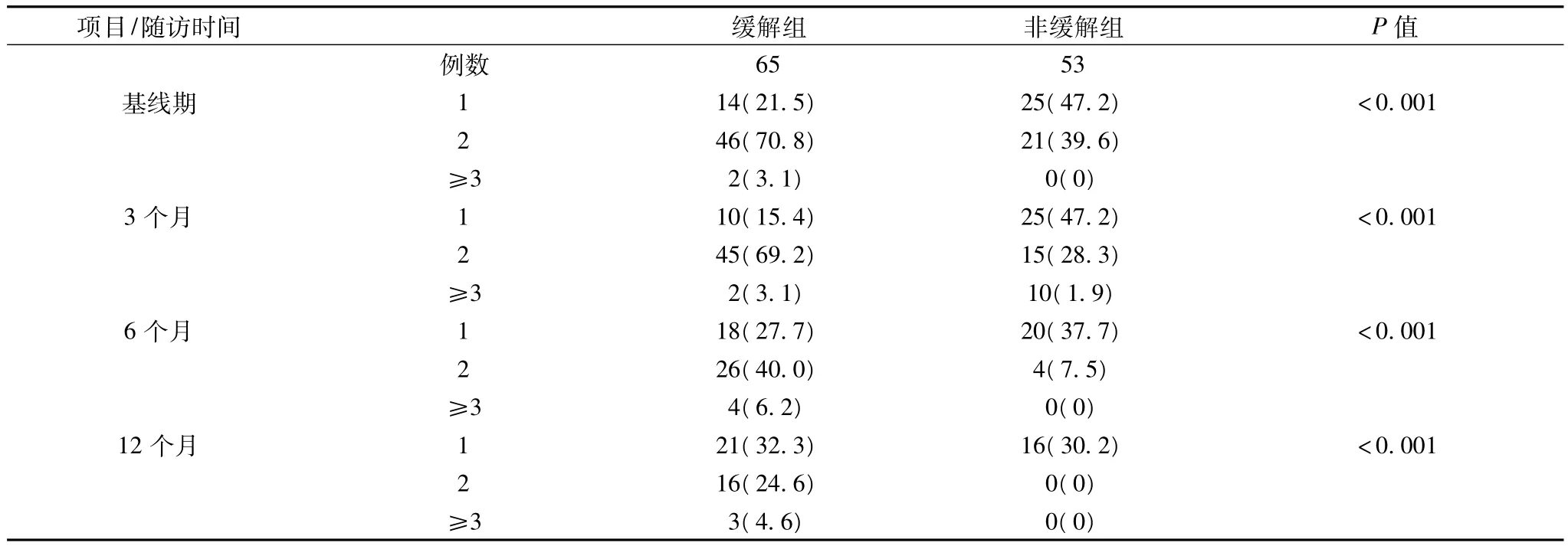

2.2.2 兩組患者一周監測血糖天數的比較 表2結果顯示,緩解組患者在整個隨訪期間每周SMBG的天數達到一天以上的人數占50%以上,而治療失效組患者在出院6個月時和12個月時僅為45.2%和30.2%。

2.3 不同自我血糖監測頻率對糖化血紅蛋白(HbAlc)的影響 從表3看出,每周SMBC 2 d和3 d的患者的HbAlc明顯低于沒有自測血糖的患者(P<0.05)。

表1 緩解組和治療失效組患者有堅持自我血糖監測人數比例的比較(例,%)

表2 緩解組與治療失效組患者每周自我監測血糖天數的比較(例,%)

3 討論

前期研究[2,3]與本次研究結果發現,部分即使最強的血糖控制手段-CSⅡ,仍有一半左右新診斷2型糖尿病患者不能維持長期理想血糖控制,這些患者多具有嚴重升高的起始血糖水平以及較重的β細胞功能損傷。本文以1年為隨訪終點,分析長期臨床緩解患者SMBG依從性與短期失效患者之間的差異,進一步了解影響這些患者理想的血糖控制乃至長期臨床緩解的可能因素。

3.1 緩解組與治療失效組患者自我血糖監測(SMBG)依從性分析大量研究證明[6-8],血糖監測對改善血糖控制起著重要作用,因此,糖尿病指南指出,SMBG被列為糖尿病治療與管理中常規的、重要的組成部分[4,9,10]。本研究分析了緩解組與治療失效組患者在各個隨訪期有無進行自我血糖監測。結果發現,隨著隨訪時間的延長,兩組患者能堅持SMBG的人數比例均下降,反映出所有隨訪患者SMBG依從性均下降,在出院時和隨訪3個月時兩組無統計學差異,但是在隨訪6個月時和12個月時治療失效組中能堅持SMBG的人數顯著少于緩解組(P=0.002和P<0.001)。結果表明,緩解組患者自我血糖監測的依從性較好,能維持血糖的相對穩定(FBG<7 mmol/L、2 hPG <10 mmol/L)。國外研究[11]同樣顯示 SMBG能通過調整治療方案有改善HbAlc水平的作用。

3.2 自我血糖監測(SMBG)頻次對糖化血紅蛋白(HbAlc)的影響分析 本結果顯示,從基線期到隨訪終點兩組患者每周監測血糖3 d以上的患者所占比例少于5%,治療失效組患者在6個月后沒有每周監測血糖3 d以上的患者。同時,從表2看出,從基線期到隨訪終點,緩解組患者每周監測2 d四點血糖譜的患者比例明顯高于治療失效組患者。由此表明,緩解組患者SMBG頻率顯著高于治療失效組。本研究還發現,在基線期和隨訪3個月時每周自測血糖不同天數的患者HbAlc之間無統計學差異;但是在隨訪6個月到12個月時發現,這些患者之間所測出的HbAlc呈顯著統計學差異,而且每周測3 d血糖譜的患者的HbAlc明顯低于沒有自測血糖的患者。結果與國外一項研究結果[7]相似,即SMBG的頻次減少與血糖控制不佳相關而SMBG頻次增加與血糖控制改善相關。

綜上所述,本研究再次體現出自我血糖監測(SMBG)在糖尿病綜合治療中的重要地位。對于短期胰島素泵強化治療后獲得臨床緩解的初診2型糖尿病患者,完全停止降糖藥物治療而僅靠飲食、運動、健康生活方式等非藥物治療控制血糖,如果沒有SMBG、沒有較密切的檢測血糖頻率,不能準確調整糖尿病的治療方案,血糖就不能得到很好控制。

[1]Nathan D M,Buse J B,Davidson M B,et al.Medical management of hypergjycemia in type 2 diabetes:a consensus algorithm for the initiation and adjustment of therapy.A consensus statement of the A-merican Diabetes Association and the European Association for the Study of Diabetes.Diabetologia,2009,52:17-30.

[2]Li Y B,Xu W,Liao Z H,et al.Induction of long-term glycemic control in newly diagnosed type 2 diabetic patients is associated with improvement of β-cell function.Diabetes Care,2004,27(11):2597-2602.

[3]Weng J,Li Y B,Xu W,et al.Effect of intensive insulin therapy onβ-cell function and glycaemic control in patients with newly diagnosed type 2 diabetes:a multicentre randomised parallel-group trial.Lancet,2008,371(9626):1753-1760.

[4]中華醫學會糖尿病學分會.中國2型糖尿病防治指南.中華內分泌代謝雜志,2008,24(2):21-22.

[5]胡佑鳳.2型糖尿病患者自我血糖監測的影響因素調查.中國誤診學雜志,2010,10(20):5032.

[6]Poolsup N,Suksomboon N,Jiamsathit W.Systematic review of the benefits of self-morutoring of blood glucose on glycemic control in type 2 diabetes patients diabetes.Technol therap,2008,10(1):51-66.

[7]Karter A J,Parker M M,Moffet H H,et al.Longitudinal study of new and prevalent use of self-monitoring of blood glucose.Diabetes Care,2006,29:1757-1763.

[8]陸祖謙,許樟榮.血糖監測在2型糖尿病患者中的作用.藥品評價,2008,5(11):525-528.

[9]American Diabetes Association.Standards of medical care in diabetes-2006.Diabetes Care,2006,29(1):4-42.

[10]Momuer L,Colette C,Lapinski H,et al.Self-morutoring of blood glucose in diabetic patients:from the least common denorrunator to the greatest common multiple.Diabetes Metab,2004,30:113-119.

[11]Poolsup N,Suksomboon N,Jiamsathit W.Systematic Review of the Benefits of SeK-Monitoring of Blood Glucose on Clycemic Control in Type 2 Diabetes Patients Diabetes.Technol Therap,2008,10(1):51-66.