永豐縣手足口病流行病學分析

解群光 李珍香

手足口病是腸道病毒引起的傳染病,多發于嬰幼兒,可引起手、足、口腔等部位的皮疹或皰疹,個別患者可引起心肌炎、肺水腫、無菌性腦膜炎等并發癥,以柯薩奇病毒 A16型(CoxA16)和腸道病毒71型(EV71)最為常見。該病傳播方式多樣,以通過人群密切接觸傳播為主[1]。手足口病通常具有自限性、病程較短、一般病情較輕等臨床特點。通過對江西省永豐縣手足口病疫情進行流行病學分析,提出防控措施,以控制手足口病疫情的發生和流行。

1 資料與方法

1.1 一般資料 資料來源于2011年1至12月江西省永豐縣報告的所有手足口病病例疫情資料,所有病例診斷符合2008年頒布的中華人民共和國衛生部《手足口病防治指南》。

1.2 方法 對所有手足口病病例進行流行病學調查,結合實驗室檢查結果進行分析,并運用描述流行病學方法進行分析

2 結果

2.1 疫情概況 至2011年12月30日止,全縣共報告手足口病68例,其中實驗室診斷5例,臨床診斷63例;全縣無重癥和死亡病例。

2.2 流行特征

2.1.1 基本情況 2011年1月1日至2011年12月30日全縣16個醫療單位及外地醫療單位通過網絡直報系統報告了疫情,共報告68例,發病率為255.08/10萬,重癥12例,死亡2例,重癥死亡率為2.94%,男性38例,占55.88%,女性30例,占44.12%,男女性別比例為1∶0.79。

2.2.2 時間分布 1月無報告病例,2月與3月各報告1例,4月報告病例2例,5月6例,6月32例,7月17例,8月3例,9月2例,10月2例,11月1例,12月1例。5~7月為高發季節。

2.2.3 地區分布 2011月1月1日至2011年12月30日永豐縣21個鄉鎮手足口病發病前5位的是石馬鎮15例、中村鄉11例、陶唐鄉8例、沙溪鎮8例、坑田鄉6例,共計48例,占76.58%,其他鄉鎮合計20例,占23.42%。前5個鄉鎮重癥10例,占83.33%,其他鄉鎮重癥2例,占26.67%。

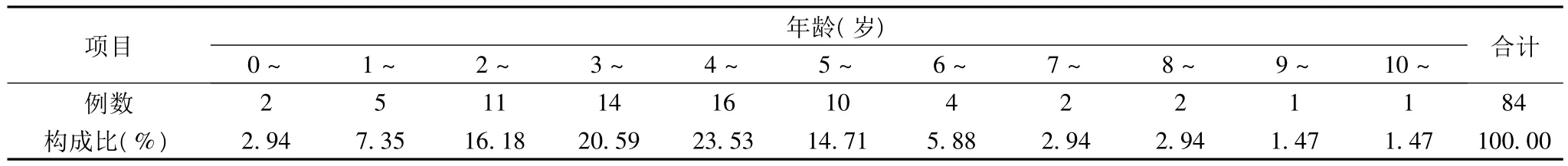

2.2.4 年齡分布 2011年1至12月永豐縣手足口病病例年齡分布見表1,病例年齡以<5歲為主,占86.18%(58/68)。

表1 2011年永豐縣手足口病病例年齡分布

2.2.5 性別和職業分布 男38例,女30例,男女比為1.27∶1。散居兒童33例,托幼兒童30例,學生3例。

2.3 流行病學調查處理

2.3.1 聚集性病例的調查處理 石馬鎮發生聚集性病例。發生聚集性發病后,永豐縣疾病預防控制中心立即組織專業技術人員進行流行病學的調查,認真做好病例的主動搜索工作,并采集患者糞便、血液、咽拭子、瘡診液等標本送省疾病預防控制中心進行檢驗。共采集6例患者的標本,5例患者為EV71陽性,均為輕癥患者,已全部痊愈。

2.3.2 散發病例的調查處理 發生散發病例后,疾病預防控制中心立即通知鄉鎮衛生院進行病例的追蹤調查,并轉永豐縣人民醫院兒科進行隔離住院治療觀察,進行病例的主動搜索,每天報告患者病情的轉歸情況;患者家庭進行全面的消毒工作。

2.4 疫情防控

2.4.1 組織管理 永豐縣衛生局成立了以衛生局長為組長、疾病預防控制中心主任與永豐縣人民醫院兒科主任為副組長的手足口病防控領導小組,加強對手足口病的防治工作的領導,并成立了流行病學調查小組、疫情分析小組和消殺工作指導小組,認真做好疫情分析和鄉鎮衛生院、托幼機構的消毒、防控工作的指導,并指定縣人民醫院為手足口病收治定點醫院,縣醫院成立了醫療救治專家組。

2.4.2 手足口病防治知識培訓 永豐縣衛生局對全縣各衛生院(永豐縣人民醫院、永豐縣疾病預防控制中心)人員開展手足口病防治知識的培訓,培訓對象為各衛生院院長、防疫醫生、醫務科長及永豐縣人民醫院、永豐縣疾病預防控制中心的相關業務人員。永豐縣疾病預防控制中心組織全體業務人員進行培訓,并派業務人員對全縣教育系統的托幼機構的園長和校醫、各村鄉村醫生進行手足口病的防治知識的培訓。

2.4.3 各醫療衛生單位均開辟了手足口病防治知識宣傳專欄,并充分發揮村醫的作用,加大對本病防治知識的宣傳力度,提高廣大群眾對本病防治知識的了解和自我保護意識。

3 討論

手足口病從2008年5月2日起被國家定為法定丙類傳染病,屬腸道傳染病。近幾年,發病呈上升趨勢。以手掌、腳掌、口腔黏膜上發生水皰為特征。國內外均有散發、流行病例報道,一般預后良好。兒童之間的傳染是通過直接接觸感染者的鼻和咽分泌物或糞便。在發病的第1周傳染性最強。本病多發生于學齡前兒童,易在夏季流行。

通過本次調查提示:手足口病以夏秋季高發。68例病例中,發患者數男性多于女性,可能與男孩喜好活動,接觸密切頻繁,相互傳染的機會大有關[2]。主要分布在<5歲年齡組的散居兒童和托幼兒童中,與其他地區報道的相一 致[3]。大多數患兒集中在托幼機構,此類地點人員集中,免疫力低,交叉感染率高,易于發病。從人員家庭衛生狀況分析,大多患兒生活在農村,衛生條件差,家長大多對兒童護理不到位,發病后的不及時治療,延誤治療時機,其中2例治療無效死亡。

由于手足口病傳染性強,傳播途徑復雜(主要是通過人群密切接觸傳播為主,病毒可通過唾液、皰疹液、糞便等污染的手、毛巾、手絹、口杯、玩具及床上用品、內衣等引起間接接觸傳播),流行強度大,傳播快,且至今尚無疫苗預防和特效的抗病毒藥物[4],因此應做好以下措施:①采取切斷傳播途徑為主的防控措施。加大手足口病防治知識宣傳,向群眾重點宣傳“洗凈手、喝開水、吃熟食、勤通風、曬衣被”,大力開展愛國衛生運動,提高群眾的防病意識。②加強對托幼機構的督導檢查。要求落實晨檢制度,發現病例立即通知家長送醫,痊愈1周后方可返學,發現病例突然增多應及時向疾病預防控制機構報告;全面落實托幼機構全園的消毒工作,每天消毒1次,并做好消毒記錄;積極開展手足口病防治知識宣傳,重點宣傳個人衛生知識,防止病從口入,養成良好的衛生習慣。③加強對醫療機構的督導檢查。衛生院發現疑似于足口病病例后,按丙類傳染病進行網絡直報,對符合留觀指征的患者應立即轉診至定點收治醫院,村衛生室不得收治手足口病患者;各醫療機構應強化醫院感染控制工作,避免院內交叉感染,落實預檢分診制度,設立發熱病例專門診室;盡早進行治療,防止發生重癥病例和重癥死亡病例的發生;各預防接種單位在開診期間,應做好接種對象的健康體檢工作,防止接種門診內的交叉感染。

預防和控制手足口病最主要方法是學校及托幼機構加強晨檢,發現手足口病立即隔離治療,同時排查其他人員并加強消毒。注意個人及護理人員的衛生,及時治理環境衛生,切斷傳播途徑。醫院應提高診療水平,以減少重癥病例發生;同時加強手足口病的宣教工作,切實利用電視、報紙、網絡、宣傳欄等媒體普及手足口病的防治知識,讓廣大市民和家長正確認識手足口病并自覺做好預防工作。

[1]班弟,陳莉,張國明,等.一起學校手足口病爆發的調查報告.疾病監測,2006,21:334-335.

[2]陳德穎,林向利,楊正輝,等.利用國家疾病監測信息管理系統開展手足口病監測報告.疾病監測,2006,21:435-442.

[3]許華茹,楊林,于秋燕.濟南市2003年手足口病發病率調查.現代預防醫學,2004,31:556-557.

[4]莊振榮.天津市開發區手足口病三起小型爆發的調查分析.口岸衛生控制,2006,12:36-37.