科學探究課

● 張少軍 王振娟 張 軍

科學探究課

● 張少軍 王振娟 張 軍

科學探究課是開展主題課程教學的一種基本課型。它是依據主題課程目標要求和活動內容,引導小學生經歷發現問題、分析問題、解決問題的過程,學習科學探究基本方法,提高學生科學素養的基本途徑。其形式包括科學實驗和探究性實踐活動。探索科學探究課基本組織形式,引領教師盡快適應這門“全新”的課程,對于上好主題課程,實現課程育人目標具有重要的意義。

一、科學探究課的基本流程

(一)提出問題

提出問題是科學探究活動的前提和基礎。好的問題不但能引起學生強烈的探究欲望,提高探究積極性,也是培養學生問題意識,提出問題能力的重要途徑,是實現探究類主題課程目標的重要載體。

教師要依據《主題課程》指定活動內容,通過情境再現、對話引導等方式,將學生帶入一定的問題情境之中,在情境中引導學生發現問題、提出問題。當然,學生在生活中發現的問題,只要能實現《主題課程》育人目標,也可以作為共同研究的問題。

由于受認知水平、年齡特點等因素的影響,小學生提出的問題有的適合他們研究,也有的可能比較淺顯,不適于深入研究,還有的可能超出當前學生的理解水平。因此,需要教師引導學生對不同問題進行分析整理,最終確定好適合學生當下研究的問題,并以選擇問題的不同將學生分成不同的活動小組,由小組成員選舉出組長。

引導學生發現并提出問題,分析篩選確定合適的問題,繼而自主開展科學探究活動,不僅僅是一個學習方式方法的問題,更是一種教育觀念的更新和轉變。它突出了學生的主體地位,把學習的主動權真正歸還于學生,自主選擇學習內容和推選自己的組長,還是培養民主社會公民的重要途徑。

(二)引導猜想

猜想與假設是科學探究活動的一個重要組成部分。牛頓說過,“沒有大膽的猜測,就不會有偉大的發現。”培養學生的猜想與假設能力是提高學生科學素養、發展學生對科學活動預見性的重要渠道。

有了自己小組感興趣的問題以后,教師要遵循小學生的認知規律,指導小組長帶領所有成員對問題進行全面地分析,運用已有的知識和經驗作出預測或假設性解釋。要減少外界暗示對學生思維的影響,鼓勵學生敢于發表自己的獨立見解,鼓勵學生盡可能發散思維方向,“讓猜想的翅膀飛翔”。

教師對學生可能出現的猜想要有所預見,并有應對預案。學生出現多個錯誤假設時,教師應通過追問、舉例啟發等形式,喚醒學生原有認知和經驗,以引發認知沖突的方式,由學生自己作必要的推理和選擇,而不是教師武斷地決定探究方向。

(三)合作探究

根據猜想實施探究是科學探究課的中心環節,是培養學生實踐能力的主要途徑。該環節強調學生親歷實踐過程,在活動中體驗科學探究的巨大魅力,培養尊重事實、嚴謹求實、實事求是的科學態度與價值觀念。

這一環節是以小組為單位開展探究活動,小組長的組織、領導能力以及學生的動手能力、合作意識顯得尤為重要。教師要加強對小組長的培養,指導小組長和大家一起制定好探究方案,明確各成員的任務分工、活動形式、完成時間、注意事項等。在具體探究過程中,教師要協同小組長一起了解各成員的活動進展情況,提醒大家遇到問題及時交流,強調按照探究方案逐步展開探究活動,并逐步養成習慣。必要時可進行適當指導。

(四)展示交流

展示交流、總結拓展是科學探究活動的最后環節,可分為組內總結和班內交流兩個階段。該環節在科學探究中占有重要地位,它既是學生全面回顧整理活動經驗教訓的過程,也是學生在總結中提升發展的過程。通過對活動過程、活動收獲的整理與回顧、交流與拓展,不僅能發展學生的總結概括能力、語言表達能力,還有利于學生在總結反思中對科學探究活動形成整體概念,加深對科學探究方法的認識。

小組內的總結活動主要利用閑暇時間進行,由小組長帶領,全體組員共同交流活動收獲,得出本小組研究問題的答案或新的認識。根據小組活動成果決定小組展示形式、展示內容、人員分工等,為班級交流做好全面準備。在班內交流展示時,學生不但要展示自己小組的收獲與體會,也要注意傾聽他人的意見,總結活動中存在的問題與不足。最后,根據展示交流情況,由自己、小組成員、教師等人對每個同學作出評價。對于通過探究活動沒有找出問題答案的學生,要使其感受到探究過程本身的意義,保護他們的自尊心和自信心,讓他們知道通過探究活動得不到想要的結果也是正常的,并幫助其調整活動方案,探究問題正確的答案。

在這一環節中,除了讓學生總結收獲與體會外,還應引導學生對活動進行拓展,將探究活動引向深入。教師要時刻關注學生的發展變化,鼓勵學生大膽提出新想法、新問題,并引導學生利用閑暇時間自主進行探索研究,從而進一步發展學生的創新意識和實踐能力。

二、教學中應注意的問題

(一)創設民主氛圍,讓學生敢說敢做

學生的活動受情緒因素影響較大,寬松、活躍、民主、和諧的氛圍是學生自主學習,大膽探索,勇于創新,敢于交流的催化劑。只有這樣學生才能完全放松,全身心投入,才會有活躍的思維,碰撞的火花,才敢暢所欲言,為所“欲”為。

(二)允許學生犯錯,給予學生寬容與等待

學生在活動中不但能收獲成功與喜悅,也可能經歷失敗與挫折,無論成功與失敗都是學生的寶貴財富。教師要有正確的學生發展觀,當學生出現“錯誤”時要留下充足的時間,耐心等待學生自己思考、發現和糾正,只有這樣學生才能真正得到鍛煉與成長。

附:科學探究課課型案例

400多歲的迎客松為什么枯死了?

——一棵死去的松樹引發的科學探究活動

【問題背景】

這是一個課堂外的科學探究活動案例,問題是同學們到沂山進行《身邊的植物》主題單元活動時發現并提出的,屬于三年級主題課程中《身邊的植物》的研究領域。三年級主題課程學生活動資源包中《身邊的植物》,是將《科學》中的《我們周圍的動植物》植物部分、《環境教育》中的《小草的微笑》、《小樹的哭聲》的教學目標與《綜合實踐活動》中“培養與保持探究自然、了解周圍事物奧秘的好奇心與求知欲;珍愛并善待周圍環境中的自然事物”的學生發展要求相結合,開發出的大型主題實踐活動。開展“迎客松死亡原因調查”科學探究活動,不僅能實現《身邊的植物》中“能提出有關于植物的問題,認識到人與自然應該和諧相處,知道保護樹木的方法,積極宣傳愛護樹木。發展調查、收集資料的能力”等活動目標,增強學生尊重生命,關愛生命的意識,還能使學生經歷科學探究的一般過程,從而提高學生的科學素養,使之初步形成良好的思維品質。這是一個有價值的、適合同學們進行探究的真實問題。

沂山的“迎客松”,位于法云寺內,圣水泉旁,古樸蒼勁,氣勢盎然,其一枝外探,猶如巨人傾身迎客,由此得名迎客松。迎客松是沂山的一棵標志性名樹,樹齡在450年以上,同學們都非常喜歡它。可是,有一天,孩子們發現,它出問題了。

【教學過程】

一、提出問題

一天,我和學生到沂山采集植物標本時,大家發現迎客松枝葉枯黃,已經死去了。同學們都非常難過。“在山上生活了400多年的迎客松怎么會死了呢?”小銳提出的問題引起了大家的共鳴,同學們紛紛議論起來。問題,就這樣產生了。為了完成“預定”的任務,我們滿懷惋惜,在“迎客松”周圍觀察了一會兒就采集標本去了。

二、引導猜想

回到學校,大家還是覺得“迎客松”死去了非常可惜,很想知道死亡的原因。我借機引導學生運用已有知識、結合觀察到的現象進行推測。通過討論交流,大家都覺得今年沂山沒有大的干旱天氣出現,迎客松又處在圣水泉邊,不會因為干旱而枯死。最明顯的變化就是有一根樹根被砍斷了,有將近一半的同學認為這是造成迎客松死亡的主要原因;也有的同學認為一根樹根不會對大樹造成致命的傷害,可能是嚴重的病蟲害奪去了迎客松的生命;還有一些同學認為迎客松可能太老了,所以砍掉一根樹根就使它枯死了。也就是說,學生對迎客松死亡的原因推測有如下三條:

1.一根樹根被砍斷

2.病蟲害

3.迎客松太老了

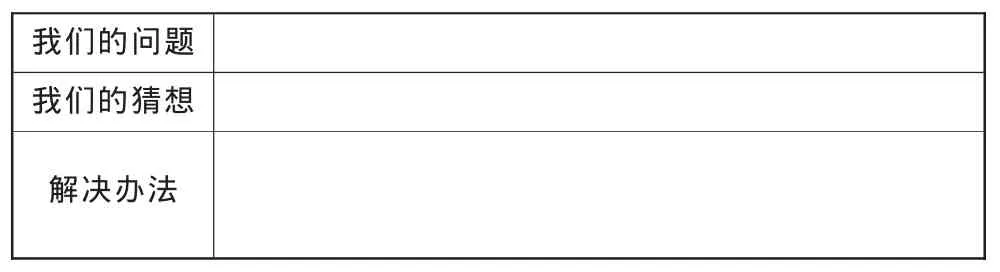

到底哪種推測才是迎客松死去的主要原因呢?同學們根據不同的觀點自由結合,分成了三個不同的小組,并由小組成員協商選出了組長。在小組長的帶領下,大家一起商討驗證猜想的辦法,并填寫“問題的猜想及研究方法”記錄表格。

問題的猜想及研究方法

三、合作探究

協商好了解決問題的辦法之后,同學們利用課余時間分組開展了各種各樣的驗證活動。有的同學求得信息技術教師的幫忙,利用午休時間到微機室查起了資料;有的放學后到附近的苗木基地向大樹移栽的專業人員取起了經來;有的到圖書室翻起了圖書;還有的小組成員回家后向家長詢問了起來……

四、展示交流

一周以后的主題課程課上,我和同學們一起對活動成果進行了總結分析。

第一小組介紹說:通過上網查閱資料他們了解到,有的松樹壽命達近8000歲,400多歲對松樹來說根本不算大,所以他們現在覺得“迎客松可能太老了”的猜想是不正確的。

另一個小組的同學說:通過調查大樹移栽專業人員他們知道,長在山上的野生松樹根雖然扎的很深,側根卻比較少,砍掉一根樹根會對松樹的生長造成影響,但也不至于使一棵生長了400多年的大松樹直接死去。

第三個小組的同學皺著眉頭說:到圖書室查找資料真是太難了,就是在圖書管理員的幫助下也沒有找到多少有價值的東西。最后他們詢問了家長和村里的護林員,但大家都說,沂山管委會每年都給山上的樹木噴灑農藥,山上的松樹最近沒有發生過大的病蟲害,單獨一棵大松樹死去應該與病蟲害的關系不大……

同學們雖然沒有得出“想要”的結論,但這種“失敗”難道不是真正意義上的“成功”嗎?聽聽孩子的匯報,我已經感覺到孩子們在活動中的那份執著、那份投入,還有那種科學的探究方法。于是,我對同學們說:“你們能自己提出問題,并作出猜測和驗證,已經非常偉大了,老師為你們感到驕傲。”頓了一頓我接著說“其實,沒有得到自己預想中的結果,不是說就沒有收獲。你們從中知道了迎客松可能不是僅僅因為被砍掉一根樹根,或者病蟲害,或者年齡太大而死去,這也是你們的收獲”。

同學們一個個不住地點頭,幸福、燦爛的笑容又回到了孩子們的臉上。

“既然我們的猜想無法很好地解釋迎客松死亡的原因,那我們還可以到哪兒去尋找問題的答案呢?”

同學們又紛紛爭論了起來,最后大家一致認為應該再到沂山去,沂山法云寺的工作人員最了解“迎客松”,他們可能知道問題的真正答案。

利用周三下午三節課連排的主題活動時間,同學們又一次來到了法云寺,來到了迎客松生長的地方。通過采訪法云寺工作人員,同學們終于弄明白了迎客松死亡的原因。原來,古松樹的根部生長一種叫做松癭(yǐng)的球狀木質東西,據說對癌癥有療效,一個拳頭大的松癭可以賣到幾千元,周邊很多的老百姓以偷挖松癭為生,牟取暴利。法云寺翻修時,迎客松的松癭被挖掉,根系嚴重破壞。再加上建設法云寺破壞了迎客松的生長環境,最終造成了迎客松的死亡。

風雨的侵蝕沒有動搖迎客松那粗壯的軀干,然而今天,幾百年的滄桑已不復存在。同學們紛紛要求把這個調查結果公布出來,讓每一個參與盜挖松癭的人都知道,是他們的自私自利造成了今天這個結果。回到學校,同學們還自發地制作了宣傳標語,讓其他同學回家要求自己的家人、鄰居、親戚朋友不要參與傷害植物的行動,號召大家都來自覺保護身邊的植物。

本來,我們就在“迎客松”身邊,在最接近答案的地方。但由于我沒有意識到只有對問題進行全面細致地調查分析,才容易找到解決問題的途徑。所以,僅為了完成那個可以調整時間的采集標本任務,就沒有引導學生“就地”進行更加細致的調查了解,因而使同學們走了彎路。

不僅學生活動后要總結,需要我們教師總結提高的地方也有很多……

張少軍 王振娟 張 軍/臨朐縣海爾希望小學

(責任編輯:劉 明)