演示式成果展示與評價

——主題課程成果展示與評價形式創新

● 崔秀梅

演示式成果展示與評價

——主題課程成果展示與評價形式創新

● 崔秀梅

主題課程成果展示與評價形式多樣化是我們的一貫主張。借鑒中美合作項目“公民養成——學生社會實踐活動”成果展示與評價方式,我們在初中學科進行主題學習成果的展示與評價,制定了一整套規范、科學的展示辦法和評價辦法。

展示與評價的內容涉及展示板制作、活動過程陳述和課題文件夾資料收集。在課題小組按照活動方案完成全部活動內容后,要坐下來回顧整理整個學習活動過程,包括當初要解決的問題、方案的制定、方案的實施及活動過程的收獲等。要進一步分成四個小組分頭整理這四方面的內容,并將之呈現在四塊展示面板上,用演示的方式面向指導老師和全班同學陳述,并回答評判人員提出的問題。當然還要把這四部分內容按順序整理成一個課題資料文件夾。評價以演示過程中的口頭報告和答辯為主,參考展示板和資料文件夾整理、制作情況。我們把這種展評方式稱為“演示式”展評。這種展評形式更適合帶有研究性學習性質的學習內容。

一、成果展示

展示板。要求課題小組制成四塊120cm高,80cm寬的活動面板,分別呈現 “解釋問題”、“制定方案”、“實施方案”、“總結收獲”四環節中的核心內容,可以是文字陳述、圖表、照片和制作的藝術品等。展示板制作強調學生親自動手寫、畫和粘貼,要求盡可能節約成本,提倡使用廉價的物品如廣告板、寶麗板、泡沫板或廢舊物品,如可利用廢棄的硬紙殼制成活動面板。在此前提下,活動面板的制作講求整潔、美觀、大方。展示時可以放在桌子上、廣告欄上、支架上。

活動過程陳述。這是展示評價的核心環節,要求每個小組對他們負責整理的內容進行陳述,陳述時以展示板為依托,并適時展示文件夾內容。口頭報告的對象可以是本班級或其他班級的指導老師、學生、家長或社區組織,一般由本班指導老師和其他課題組的組長擔任評委,也可以由全班學生臨時推薦班內5-7名同學和老師一起擔任評委。前四分鐘是報告的第一階段,在此期間,小組將口頭報告該部分的最重要的信息資料;接下來的六分鐘是提問答辯階段,此間,評判人員就報告提出問題。所以,評價涉及活動過程中的每一步,包括活動中每項目標的達成,注重對學生綜合能力的評價。受時間限制這一步沒有了解到的內容,可以到文件夾中查閱。分工陳述的內容如下。

(一)“解釋問題”小組。負責解釋為什么所研究的問題是重要的,包括:該問題在社區的嚴重性;該問題在本地的廣泛性;關心該問題的個體、團體或組織是誰?為什么他們對該問題感興趣?他們持什么立場?他們所持立場的優點和缺點是什么?

(二)“制定方案”小組。負責說明方案的制定過程和核心內容,包括:小組成員、分工和分工依據;什么時間、到哪里去、做哪些工作及要達到的目標或解決的問題;采用怎樣的方法;需要做哪些物質上或材料上的準備;過程中應注意哪些問題;活動保障措施;該方案存在什么優點和缺點。

(三)“實施方案”小組。負責報告如何實施方案的,包括:誰、什么時間、在什么地方、做了什么、收獲了什么(包括數據、圖片、記錄表、報紙和刊物剪貼、文獻資料等);活動中遇到了什么困難,如何解決的;本次活動的優點和不足。

(四)“總結收獲”小組。負責陳述本次活動的收獲,包括:通過方案實施得到的結論、結果;影響了哪些人或改變了哪些事;學到了哪些知識或方法。最后每個人用一句話概括自己的感悟或收獲。

課題資料文件夾。它包括 “解釋問題”、“制定方案”、“實施方案”、“總結收獲”四環節中更翔實的文獻資料,如調查問卷的原始材料、統計表格、活動過程圖片、學生撰寫的采訪筆記、調查報告、反思等信息,目的是反應整個活動過程原貌和全貌,當人們對某部分內容感興趣,要進一步了解這個內容時,應該能在這里找到。它應有完整、系統、清晰的特點。文獻資料應置于一個不厚于5厘米的活頁文件夾里面,最好能用不同顏色的分頁紙把四部分分開。活頁夾應包括一個總目錄和不同部分的分目錄。文獻資料的第五部分應當包括每個組員的反思感悟,該部分也要由彩色紙分開。當然,如果沒有彩色紙,用彩色筆把不同部分的邊緣涂抹分開也是不錯的主意。要注明這些信息資料的來源渠道,注明班級用來收集信息資料的渠道。

二、成果評價

演示式展示評價的主要依據是活動過程陳述環節前4分鐘的口頭報告和后6分鐘的提問答辯,兼顧展板和文件夾。

口頭報告應以展板和文獻資料為基礎,但不應逐字逐句念報告。可以使用方案中的圖表來解釋或強調觀點。口頭報告滿3分鐘和滿4分鐘時,會有計時員作“還剩一分鐘”及“時間到”提示,口頭報告不得拖延時間。未使用完的時間可以追加到回答問題階段,每個小組有10分鐘時間。

每組口頭報告結束,評判人員就報告提出問題,可以要求進一步解釋或澄清報告人提出的觀點,為提出的觀點提供例子,為某些陳述或立場辯護,回答過程中學到了什么,有過什么問題,研究這一問題學到的最重要的東西是什么等。每一個小組成員應盡可能多地參與口頭報告與回答問題,口頭報告不應被個別學生所主導。報告結束時,評判人員應向全體報告人反饋對報告的評價,這對學生來說十分重要和關鍵。反饋應包括小組研究的優點和改進建議。

評價分別從重要性、理解性、論證性、答復性、小組合作性、協調性、反思性幾個方面進行。

重要性。小組長口頭報告中是否選擇了方案最重要的內容。

理解性。報告人是否顯示出對問題實質和范圍的理解。他們是否確認了自己的方案。

論證性。小組是否充分地報告了其立場。在回答問題階段,他們是否對自己觀點進行了充分辯護。

答復性。報告人是否恰當地回答了評判人員提出的問題。

小組合作性。是否大多數學生都參與了報告,職責是否分明,報告人是否顯示出對其他人意見的尊重。

協調性。四個小組報告之間的關系是否清晰,每一個報告是否建立在前一個報告基礎上,是否是前面報告的擴展。

反思性。學生的報告是否表明他們對整個活動過程進行了反思并從中學到了知識、增長了見識。

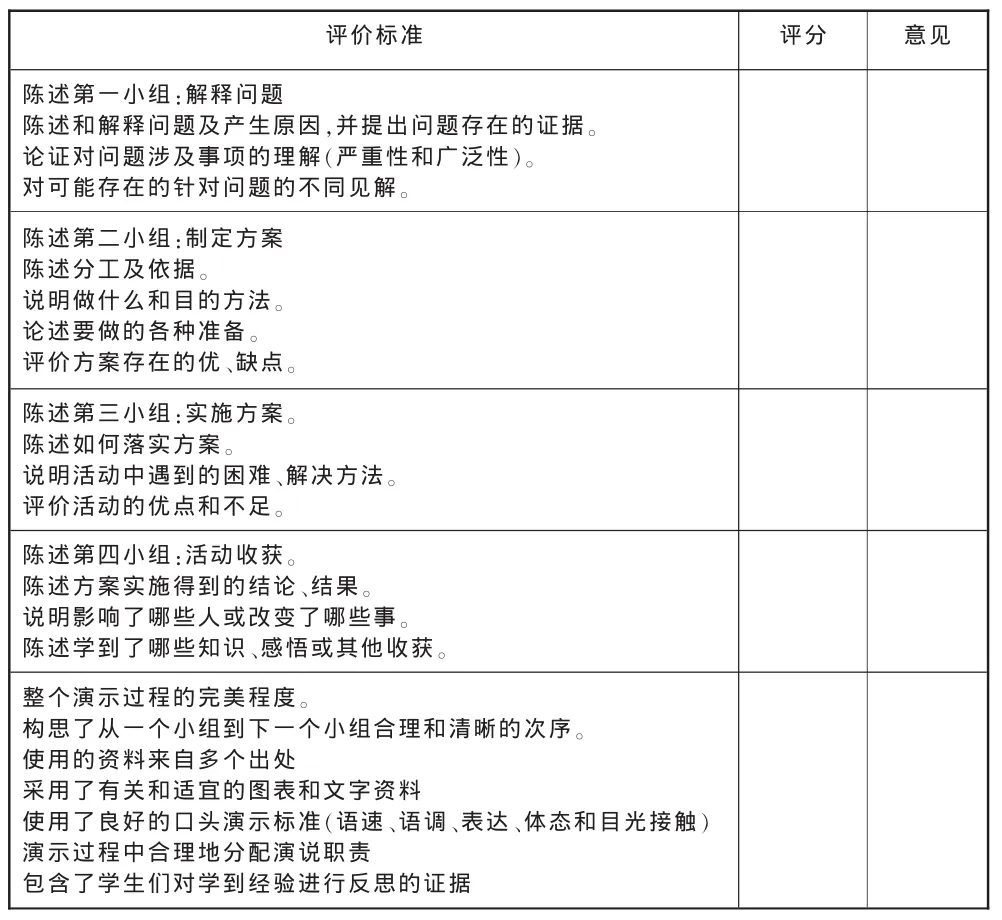

對每個報告小組進行評價時,對照上面的標準對該組進行評價,然后使用以下的評分表進行評分,在五個部分評價標準的每一欄中給出一個整數分數(0-20 分)。

優:18-20;中上:16-18;中:14-16;差:0-14

口頭報告評分單

這種展評方式,不管對學生來說,還是對教師而言,都是一種全新的嘗試,是對學生總結反思能力、語言表達能力、整理資料能力及合作能力的又一次挑戰,對學生來說是一個非常重要的學習經歷。尤其是限時陳述和答辯,促使學生篩選最重要的信息資料,用最簡約明了的語言表達自己的見解,極大地調動了學生的潛能。學生在展評過程中,團結協作、群策群力,既重新認識了自我,又培養了團隊意識和合作精神,綜合素質得以全面提升。

三、案例

清除農村“三堆”,創建和諧社區

報告人:蘇明賽 岳同川 杜云鳳 馬海云 左旭慧 馮國寧 徐曉倩 馮啟航

指導教師:陳梅 李繼國 王曉麗

以上人員均來自臨朐縣海爾希望小學。

今天我們展示的主題是《文明規范伴我行》。這一主題整合了三年級山東省義務教育必修地方課程《安全教育》第五課、《按章行路才安全》第十一課、《安全乘坐電梯和纜車》以及綜合實踐活動的“走進社會,熟悉并遵守社會行為規范”這一目標。

在課程整合的過程中,老師根據整合后的目標,確立了“文明規范伴我行”這一活動主題,在這一主題下,又確立了三個參考主題,我們選擇的是“社區居民行為規范調查”這一主題。

近年來,農村發生了翻天覆地的變化。房子新了、高了、大了;道路寬了、平了、硬了。但嶄新的房子外面卻堆放著雜亂的柴草、平坦的街道邊也隨處可見臭氣熏天的糞堆、垃圾堆,真是“屋內現代化、屋外臟亂差”。針對這一現象,我們進行了調查研究活動。根據研究內容,我們將匯報的題目定為《清除農村“三堆”,創建和諧社區》,并制作了四塊展板,分為“解釋問題”“活動方案”“活動過程”“活動成果”四部分內容。下面由我和同學們向大家作具體介紹。

(一)解釋問題

針對選擇的活動主題,我們進行了廣泛的調查了解。在東蔣峪社區,我們調查了40名村民,有36人認為亂丟垃圾問題非常嚴重,占90%,有2人認為比較嚴重,占5%,只有2人對此漠不關心。也就是說95%的人認為垃圾問題影響到了大家的正常生活。

通過調查我們還發現,在當地95%以上的農戶都養豬,每家門前一個糞堆,氣味難聞,到夏天蒼蠅橫飛,在雨天,雨水會把糞沖到路上,只好放上磚頭、石頭墊腳。剛硬化好的道路變成這樣,我們心里覺得非常難受。回到學校,我把村里的情況告訴了同學們,他們也都說糞堆、垃圾堆、柴火堆在他們村也是到處可見。

西圈村還因為亂堆柴草,引起了火災,差點把一戶人家的房子燒掉。生活在這樣的環境里,我們感到很痛心。“三堆”嚴重影響著人們的生活,經過小組成員的商量,我們決定開展“清除農村三堆”這一活動。這個想法得到了老師的贊成。我們是家鄉的小主人,建設社會主義新農村是我們義不容辭的責任,通過這次活動,我們想達到如下目標:

1.全面了解農村“三堆”現狀

2.找到初步解決“三堆”問題的辦法

3.提高大人自覺保護環境的意識

我想,只要我們共同努力,我們的家鄉一定會變得更美!

(二)制定方案

為了順利開展活動,我們制定了小組活動方案。方案共分七個部分:一研究團隊;二研究內容;三活動步驟;四研究方法;五預期成果;六活動過程中需要注意的問題;七保障措施。

我們的活動步驟是:

1.討論篩選,確定活動的主要問題,時間3月28日。

2.小組分工,收集資料。時間3月29日-31日,具體分工如下:3月29日上午,對小組活動進行合理安排;3月29日下午,杜云鳳、左旭慧帶領組員到社區進行實地查看;3月30日上午,設計調查問卷,中午,到社區進行問卷調查;3月31日中午,采訪社區管理人員,了解治理“三堆”的措施;3月31日下午,到微機室查閱有關加強農村環境保護的規定、各地治理“三堆”的成功典范。4月1日上午,在小組長的帶領下,在教室里對調查到的信息進行分析整理,小組成員共享收集來的資料;

3.通過調查問卷的形式了解村民對“三堆”問題的看法

4.通過實地調查、查閱資料等方法了解治理農村“三堆”的有效辦法。

5.根據調查結果確定,通過與老師協商等方法制定我們自己的治理措施。

6.展示交流,反思總結,時間4月1日下午。

活動中,力求采訪調查時聲音洪亮,學會與人溝通交流;通過活動,培養大家的社會責任感,提高環保意識。

活動過程中應該注意的問題是:

1.外出活動時注意自身的安全,必要時請老師或家長陪同;

2.盡最大努力在小組規定的時間內完成各自的任務;

3.外出采訪時大大方方,對人有禮貌;

4.提前向學校分管儀器的老師借好照相機等;

5.獨自外出活動要提前和老師或家長說明活動地點,有特殊情況及時聯系。

(三)實施方案

活動一:2011年3月28日下午大課間,我們全體組員在教室里利用“頭腦風暴法”對調查的問題進行了篩選,確定了排名前四位的問題作為本次研究的主要內容,這四個問題是:“農村三堆的現狀”“產生的原因”“三堆的危害”及“三堆的整治”。3月29日星期二下午,我們來到社區進行實地調查時拍到了這樣一些照片,大家看,堆垃圾都占去了道路的一半、這些糞堆的存在讓大家都不敢開窗戶通風,這么多柴草堆放在這兒不但影響環境,還容易引發火災。

活動二:3月30日下午徐小倩、馬海云和馮國寧同學帶著制定好的調查問卷,先后到東蔣峪、南店、陳家村這三個村莊進行了問卷調查,問卷的內容有4個:1、你對農村的環境現狀感到滿意嗎?2、你認為造成這種現狀的主要原因是什么?3、“三堆(糞堆、垃圾堆、柴火堆)”如何整治?4、你會積極參與治理“三堆”現象嗎?針對這4個問題,我們訪問了75個村民,3個村的15位領導、6位社區環衛工人、4位社區工作人員。回到教室,我們對調查問卷進行了整理與統計,在接受采訪的100人中有86人不滿意農村現狀,占整個調查人群的86%,主要理由是“三堆”污染環境、影響村容村貌、車輛停放難、出入難。14人對現狀感到滿意,認為允許隨意堆放柴草拿取便利。還有13個人愿意參加到治理農村“三亂”中來,占整個調查人群的13%。

活動三:4月1日,我們在到東蔣峪社區采訪的路上遇到了一位老大爺,他是一位環衛工人, 老大爺告訴我們他對農村的“三堆”問題有著切身的體會。近幾年來,隨著國家和當地政府一些政策的出臺,“三堆”問題得到了一定的控制,但真正徹底治理還需要一定過程。采訪完老大爺,我們一行8人來到了社區,社區管理人員告訴我們,要想清除農村“三堆”問題,應在村莊多設置垃圾箱,并舉行清除農村“三堆”的村民座談會、變廢為寶的科普知識講座,對行動迅速、成績顯著的先進典型村進行鼓勵表揚,對行動遲緩、“三堆”不見改觀的突出村莊進行曝光。除此之外他認為還應該加大處罰力度,不僅對當地居民的亂倒、亂扔現象進行教育處罰,還要對相關的村委會領導進行責任追究。

活動四:為了找到治理“三堆”的好辦法,我們還上網查閱了很多資料。我們找到了國家環保部印發的《關于加強農村環境保護工作的意見》。該意見第5條提出要“搞好農村環境綜合整治,大力推進農村生活污染治理,積極創建環境優美鄉鎮、文明生態村。”我們還找到了一些治理“三堆”的成功典范。如:用“秸稈擠塊機”使“柴花堆”瘦身,根除“柴堆”問題,在農村建設沼氣池,引導農戶將動物糞便作為沼氣發酵原料生產清潔能源,解決“糞堆”問題等。

活動五:3月31日下午,在老師的指導下,我們對調查來的信息進行分析整理。在整理材料的過程中,我們撰寫了活動心得,并書寫了“垃圾糞土別亂堆,村鎮環境要潔化”“講究衛生,美化環境”、“清理農村”三堆“,美化生活環境”等宣傳標語,提醒人們要隨時注意保護環境。

(四)總結收獲

通過深入的調查研究活動,我們更加深刻的認識到,農村的“三堆”給我們的生活帶來了很大的不便:1、“三堆”影響村容村貌,車輛停放難、出入難。 2、“糞堆”“垃圾堆”,不僅污染環境,還容易傳播細菌,造成疾病蔓延。3、隨意堆放的“柴堆”容易引發火災,威脅人們的生命財產。治理農村“三堆”已刻不容緩。

通過調查采訪我們還了解到,大人們也在關注這個問題,有的村莊已經開始制定措施解決問題,只不過很多措施還沒有得到好的落實。他們說要制定更加合理的措施盡快解決這個問題。大人們能聽取我們的意見,我們感到非常有成就感,非常高興。

在活動結束后,我們還制作了資料集錦,有調查問卷、記錄表、照片、資料卡及活動結束后寫的反思與總結等。

當然,我們的活動也有不足的地方,雖然我們制作了宣傳版面,開展了系列宣傳活動,但活動的效果卻不是非常明顯。這個問題需要我們長期關注下去,爭取早日找出合適的解決辦法。

(五)反思與評價

生1:回想我們整個活動過程,由于在老師的指導下制訂了比較詳細的方案,活動開展的比較順利。但我們也犯了一個很大的錯誤,那就是只是想著讓環境更好,卻沒有充分考慮人們的需求,使得很多人贊同我們的觀點,但沒有及時采取實際行動。

生2:我們還要進一步了解村民的需要,制定出更加合理的解決辦法,讓我們的村莊早日變得整潔、漂亮。

生3:我覺得,我的收獲也是很大的,通過采訪,我敢于主動和陌生人說話了,我的自信心也更強了。

生4:我還學會了如何在網上找到我們需要的資料。

生5:我認識到了,保護環境,我們每一個人都有責任。

生6:我爸爸說我變得更開朗了。

生7:我的語言表達能力更強了。

生8:我知道了只有多調查、多了解,才能想出好的辦法。

共同:讓我們一起努力,使我們的環境變得更美好。

崔秀梅/濰坊市教育科學研究院

(責任編輯:陳培瑞)