國際漢語教師話語能力研究*

● 王祖嫘

國際漢語教師話語能力研究*

● 王祖嫘

本文從研究內容和方法的角度探討了國際漢語教師語言的研究,指出應從教師語言的形式、結構、組織原則和影響因素、調整策略、接觸和遷移以及能力評估等6個方面展開研究;在研究方法上,應當重視規模研究、重視實證研究方法、定量與定性研究結合、重視對比的視角。

國際漢語;教師語言;研究

自上世紀中葉以來,隨著我國綜合國力的日益增強和對外開放的不斷拓展,我國的國際地位及其話語權越來越高,不僅吸引眾多國家和地區的數萬學子及其友人來華留學、訪問考察,而且有眾多學校走出國門,在世界各地舉辦漢語學校或專業,在全球興起了一股“漢語熱”。有關資料顯示,截止2010年底,已有96個國家建立了322個孔子學院、369個孔子課堂,國際漢語教學火熱展開。隨之而來的是對國際漢語教師的巨大需求及其培養培訓。自2007年國務院學位辦批準設立“漢語國際教育”碩士專業學位以來,已有82所高校成為該專業學位研究生培養院校。

漢語教師的任務是教授語言,其語言擔負著實現教學目標和語言輸入的雙重任務,因而顯得比其他學科的教師語言更為重要。但是,目前國際漢語教師語言的基礎研究還比較薄弱。在師資培訓方面,漢語教師語言缺乏科學的標準,語言基本功培訓也長期缺位,與漢語國際推廣的快速發展形成了鮮明的對比。從教學現狀來看,由于缺乏訓練,教師隊伍的語言水平參差不齊,教學語言隨意、不規范的情況比比皆是。尤其是新入行的教師,常常走入話語的誤區,有的說話學生聽不懂,無法和學生溝通;有的過分依賴學生母語,引起學生不滿;有的話語羅嗦,缺乏語境意識,占用大量課堂時間,嚴重地影響了教學效率。要有效地解決這些問題,必須加強外語教學的理論研究,完善本學科的理論框架,探索教師語言訓練途徑,幫助新教師克服入門期的語言障礙,使國際漢語教師的語言趨于科學化、規范化。

一、國際漢語教師語言的研究內容

(一)國際漢語教師語言的形式

現有研究大多關注課堂上的教師話語(Teacher Talk),誠然,教師話語是教師語言的核心,是最重要的部分。但我們也應該看到,漢語教師的語言是很豐富的,除了課堂話語,還應包括教師的書面語(板書、課件、作業評語等)、體態語等。在一些課堂上,教師的話語很少,但其他種類的語言卻扮演著十分重要的角色。即使單從課堂話語來看,其內容形式也是十分豐富的,不僅有漢語,還混雜著一定量的拼音、英語或其他外語,有時還伴有歌曲、韻文、Rap式話語等等。不同形式的語言在教學中發揮著不同的功能,比如外語幫助師生交流,具有解釋功能;歌曲、Rap等則在增強教師語言的趣味性方面具有優勢。教師語言的豐富性同教學效果是否呈正相關?如何根據不同地域、對象、教學內容選擇語言的形式?這些都是值得深入研究的問題。

(二)國際漢語教師語言的結構

國際漢語教師語言的結構可以分為句法結構和功能結構兩部分。句法結構包含的要素有拼音、漢字、詞語、句子等;功能結構則包含導入、講解、操練、提問、反饋等不同環節的話語。在句法結構上,我們應該探尋教師語言在語音、詞匯、語法、句式等方面的規律。舉例來說,李裕德(1995)曾提到教學語言中有許多“半截子話”,王祖嫘(2003)的研究證明這種語句在漢語課堂上也大量存在,稱之為“留空句”。如:

師:比如說,××的錢包丟了,他覺得沒關系,因為錢包里邊——?

生:沒有錢。

師:沒有錢,那我們怎么說,可以——?

生:丟了就丟了吧,錢包里面沒有錢。

(選自初級漢語綜合課堂實錄)

這類句式是教師語言所獨有的,體現了教師語言的鮮明特點,應當深入研究。

在探討句法結構的同時,還應該歸納教師語言的功能類型,對不同類型的話語的形式、功能進行分析。比如提問的種類,有的研究者將其分為封閉性問題和開放性問題,有的則分為展示性問題和參考性問題等。這些分類是否能涵蓋所有提問類型?不同類型問題的適用條件是什么?這些都需要進一步分析。在此基礎上,可以將兩方面研究相結合,如深入研究某一具體功能類型的句法特點(導入語、講解語、提問語的句法特點等)。只有這樣,才能全面描述漢語教師語言的概貌和特點。

(三)國際漢語教師語言的組織原則和影響因素

教師語言總是關涉到“講什么”、“從何處講”、“對誰講”等背景條件,教師在此基礎上選擇“怎么講”。在同樣的條件下,不同的選擇教學效果是有差別的(蔣同林、崔達送,2001)。只有弄清楚教師語言的影響因素,才能根據不同情況做出恰當的選擇。現有的研究總結了一些漢語教師語言的普適性原則,如規范性、得體性、針對性、可接受性等(白朝霞,2005),但這些還遠遠不夠。我們應該看到,國際漢語教師面向的是全世界的學習者,所處的國家、地區語言背景、教學對象千差萬別,這些都會影響到教師語言的選擇。在國際漢語推廣的形勢下,教師語言的原則應該不是“一刀切”的,而是要因地、因人制宜。應該從學習者的外部因素、內部因素以及學習者的個體差異三個側面對學習者進行研究。

(四)國際漢語教師語言的調整策略

教師的語言除了課前的組織和設計,還會根據課堂情況隨時進行調整,這也是教師教學機智的一種體現。在漢語教師的課堂上,語言調整的情況多種多樣,有時為了順利實現師生交流,有時為了解釋說明,有時為了鼓勵學生,有時為了緩和尷尬氣氛……不同類型的語言調整在課堂上的出現率是有區別的,所采用的調整策略也有所不同。漢語教師有哪些常用的語言調整策略?以往研究曾舉出不少例子,如放慢語速、重復(劉殉,2000)、夸張、回避、替代、曲折表達、簡化和繁化(彭利貞,1999)、擴展、自我更正語詞(卜佳暉,2000)、語碼轉換(張巧艷,2008)等等,但對每種策略的功能和使用條件還缺乏深入的研究。

(五)國際漢語教師語言的接觸和遷移

漢語課堂是一個語言小環境,教師經常面對操各種不同外語的學生。在教師語言同學生語言相接觸的過程中,教師語言會不會產生變化?過去,教師面對的大多是來華學習的學生,擁有漢語大環境的優勢;而今,大量的教師遠赴海外教學,漢語課堂變成了相對弱勢的小環境,教師語言會否受大環境影響而產生變化?另一方面,我們發現,長期教漢語的教師,由于受學生中介語的影響,其思維會向學生的思維靠攏,有時教師語言中會出現類似中介語的偏誤。這是否可以解釋為教師語言的一種遷移?這些有趣的現象涉及語言認知的層面,需要我們搜集更多的資料,進行深入剖析。

(六)國際漢語教師語言能力的評估

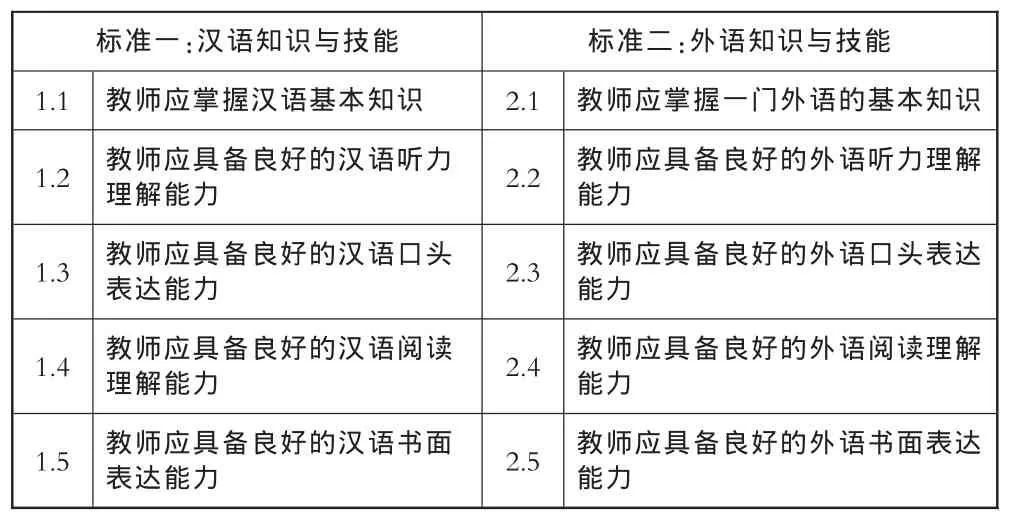

外語教學界有研究表明,教師的語言能力同他們的教學有十分密切的關系,從不同的課程中(如聽力、閱讀、口語等)可以觀察出教師語言能力對教學的不同影響。但在國際漢語教學領域,還沒有這方面的研究。因此,對于漢語教師應該具備怎樣的語言能力,如何對教師語言能力進行評估和認證,仍是一個亟待解決的問題。2007年,國家漢辦編制了《國際漢語教師標準》,其中將“語言基本知識與技能”列為教師標準的第一條。內容包括:

?

該標準對每項具體標準都作了細致的描述,如對標準1.3有五項基本能力的描述,其中較為復雜的是第4條:能完成敘述、描述、解釋、演講和辯論等比較復雜的口頭交際任務;以及第5條:能對漢語拼音的難音有一定的了解并具備一定的辨音和正音能力。

二、國際漢語教師語言的研究方法

(一)重視規模研究

在一個學科發展的初期,掌握大量的一手資料和統計數據是十分必要的。在漢語作為第二語言習得的研究中,中介語語料庫的建設無疑發揮了重要的作用,許多定量研究的成果都是在語料庫數據的基礎上形成的。對于教師語言研究來說,也應重視大規模語料庫的建設。有不少學者已經認識到語料研究的重要性,并自覺地收集一定量的語料作為研究材料。在現有研究中,語料形式以口語語料為主,教學階段以初級為主,課型以綜合和口語為主。遺憾的是,由于教師口語語料的采集難度較大,一般需通過課堂錄像或錄音收集,整理和轉寫的工作量大,個人研究能力有限,難以形成規模。漢語教師語言研究應該建立一個大規模的語料庫,包含教學視頻、教師口語、書面語以及不同課型教師語言的子庫,面向廣大教師征集語料,并建立數據資源的共享機制。

(二)重視實證研究

教師語言是教師有意識地組織和使用的語言,因此,在得到規模數據的同時,我們需要深入分析數據背后的具體原因。調查研究、實驗研究和相關研究等對于了解教學語言主體的態度、觀念、意識等很有幫助,但目前這類研究還比較少,尤其是實驗研究,幾乎是空白。在進行調查研究時,我們不僅要注意調查教師,還要注意調查學生,了解學生對教師語言的態度,找到師生觀念的差異,并分析原因,提出相應的對策。在調查研究的基礎上,我們可以引入實驗研究和相關研究的方法,比如,探究語言技能的培訓對新手教師的課堂教學是否有幫助?面對同樣的教學內容,不同的教學語言設計對教學效果是否有影響?研究角度豐富,不一而足。

(三)定量研究與定性研究相結合

國際漢語教師語言關涉的要素很多,從大的方面說,包括教師本人、教學內容、學生、教學環境等各方面。有時,實證研究會受到被試范圍、變量控制等影響,研究結果存在局限性。僅僅依靠定量研究的方法,很難對復雜的課堂情況進行描述和分析,因此,要探究教師語言運用的具體情況,還需回到課堂中來,將定量研究與定性研究相結合。自然觀察法對于漢語課堂教學研究很適用,在教師語言研究中應用也很普遍。使用觀察法時,應當注意設定科學統一的測量標準和工具,避免觀察者主觀因素的影響。研究者通過觀察對教師語言會形成一定的假設,要驗證這些假設,就需要再回到定量研究中尋找數據支持。定量研究與定性研究相輔相成、缺一不可。

除了自然觀察法,個案研究法對于教師語言研究也有獨特的意義。教師的發展是教師研究的重要內容,但目前的研究多是橫向研究,縱向歷時的研究比較少。比如,漢語教師語言能力的發展是一個十分值得研究的命題,一個新手教師需要多長時間才能度過教師語言的磨合期,其間他的教學意識、觀念、行為等發生了哪些變化,這樣的個案研究也是很有價值的。

(四)重視對比研究的視角

現有的研究中,研究對象單一化的情況比較嚴重,基本局限于某一課型、某一類教師的范圍內,缺乏對照組。我們應當注意從對比的視角進行研究,如將新老教師進行對比,分析新手教師的差距及其成因,進而提出改進的建議;將初級階段的教師語言同中、高級進行對比,觀察教師語言隨著學習階段不同發生了哪些調整和變化;將不同課型的教學語言進行對比,如口語、聽力、閱讀課的語言各自有哪些特點;將不同教學環境下(國內、國外)的漢語教師語言進行對比,探討教師的語言形式、話語量、話語策略等的不同;此外,還應該將國際漢語教師的語言同人們日常工作、生活的語言進行對比,同其他學科的教師語言進行對比,這樣才能充分掌握國際漢語教師語言的特點,使研究更加豐富、全面。

[1]卜佳輝.漢語教師課堂語言輸入特點分析[D].北京語言文化大學碩士論文,2000.

[2]白朝霞.對外漢語教學初級階段課堂語言芻議[J].當代教育科學,2005,(1).

[3]國家漢語國際推廣領導小組辦公室.國際漢語教師標準.外語教學與研究出版社:北京,2007.

[4]蔣同林,崔達送.教師語言綱要[M].華語教學出版社:北京,2001.

[5]李裕德.教學語言的語法特點[J].語言文字應用,1995,(2).

[6]劉殉.對外漢語教育學引論[M].北京語言文化大學出版社:北京,2000.

[7]李泉.國際漢語教師“三基”問題探討.2011國際漢語教育新形勢下的教師培養論壇論文(待發),2011.

[8]彭利貞.試論對外漢語教學語言[J].北京大學學報(哲社版),1999,(6).

[9]孫德金.對外漢語教學語言研究芻議[J].語言文字應用,2003,(3).

[10]王祖嫘.對外漢語課堂教學語言中詞語和句子的使用情況探究[D].北京語言大學畢業論文,2003.

[11]王建勤主編.漢語作為第二語言的學習者習得過程研究[M].商務印書館:北京,2006.

[12]趙金銘.對外漢語研究的基本框架[J].世界漢語教學,2001,(3).

[13]張巧艷.初級階段對外漢語綜合課教師話語特點分析[D].廈門大學碩士論文,2008.

*本文系中央高校基本科研業務費專項資金資助成果,項目號2011XJ009。

王祖嫘/北京外國語大學講師,主要研究方向為對外漢語課程與教學

(責任編輯:陳培瑞)