中職生攻擊性與心理健康狀況的相關研究

段好寧

(安徽師范大學教育科學學院,安徽 蕪湖 241000)

中職生攻擊性與心理健康狀況的相關研究

段好寧

(安徽師范大學教育科學學院,安徽 蕪湖 241000)

目的 探討中職生攻擊性與心理健康狀況的關系。方法 采用隨機抽樣法對某中等職業學校在校生進行問卷調查,使用SPSS 17.0統計分析軟件對499個有效樣本進行統計分析。結果 男、女生在憤怒和身體攻擊這兩個因子上存在顯著性差異;中職生的心理健康狀況和攻擊性在總分和各因子上得分均呈現顯著正相關。結論 中等職業學校女生較容易體驗到憤怒,男生較容易進行身體攻擊。

中職生;攻擊性;心理健康

早期心理學家如 S.Freud(1921,1922,1927)的“求死本能”和K.Lorenz(1966)的“打斗本能”都強調攻擊和反社會行為來自于天生的暴力習性,認為攻擊就是“本能”。但A.Buss認為攻擊行為是向另一個有機體傳遞有害刺激的反應,著重強調攻擊的目標導向性和行為后果。直到2001年,B.J.Bushman等人提出攻擊行為是指向另一個體的有意或接近有意的傷害行為,并且實施者能夠意識到他們的行為給目標造成傷害,被傷害目標也有逃避這種傷害的動機[1]。對攻擊的定義比較一致的認可觀點認為,攻擊是旨在傷害或者損害他人的行為,攻擊的對象可以是個人也可以是群體,此外,構成攻擊的范疇和成分主要有傷害或毀壞性、有意性、喚醒性及厭惡性[2]。

目前已有研究中攻擊的定義不一致,對攻擊、攻擊性和攻擊行為三個概念未能明確區分,大多數文獻都將攻擊、攻擊性視為攻擊行為的附屬概念,或者在一定程度上將三者混同為攻擊行為。

這種在理論上長期缺乏清晰而統一的界定的情況,導致研究者對“攻擊性”的操作定義的不一致(Barratt,Slaugher,1988)[3],從而對攻擊性的測量方法也不同。

針對以上情況,我們認為,攻擊性是指可能實施攻擊行為的心理傾向和準備狀態。心理健康是指個體在適應環境的過程中,生理、心理和社會性方面達到協調一致,保持一種良好的心理功能狀態[4]。

青少年的攻擊行為是生理—心理—社會—物理因素相互作用的結果[5]。本文擬從心理因素對青少年攻擊性的影響進行分析。

中等職業學校學生(以下簡稱中職生)正處于青少年期或青年初期,頻發的校園暴力事件[6]與中職生的攻擊性,以及影響青少年攻擊性的各種因素之間是否相關,是值得思考的問題。目前,國內專門針對中職生攻擊性的研究極為有限,一般研究的主要目標是中職學校的校園暴力。中職學校的校園暴力通常發生在學生之間,包括身體遭受攻擊、語言侮辱、被脅迫做事、被勒索財物、財產被破壞等[7]。

本文擬通過初步探析心理因素對中職生攻擊性的影響,考察中職生在攻擊性與心理健康狀況的關系上是否存在特異性。

1 對象與方法

1.1 研究對象

對某中職學校1000名在校生進行攻擊性和心理健康狀況問卷調查。共發出問卷593份,回收問卷541份,其中有效問卷499份,有效回收率84.1%,其中男生405人,女生94人。

1.2 研究工具與統計方法

攻擊性測量采用《攻擊性問卷(AQ)(修訂版)》[8],心理健康狀況的測量抽取《90項癥狀自評量表(SCL-90)》中人際敏感、偏執、焦慮、抑郁4個因子的相關題項形成的“心理癥狀問卷”,共38題項。

全部問卷由以上兩部分組成,共59題項;使用SPSS 17.0統計分析軟件對有效樣本進行統計分析。

2 結果與分析

2.1 人口學變量的差異性研究

分別以性別、生源地、年齡為自變量,對攻擊性總分、心理健康狀況總分,以及對攻擊性的4個因子(憤怒、身體攻擊、言語攻擊、敵意)和心理健康狀況的4個因子(人際敏感、偏執、焦慮、抑郁)進行分析。結果顯示:不同年齡、生源地的中職生在攻擊性和心理健康狀況兩個維度上的總分及其各因子得分均無顯著性差異;男、女生在攻擊性的憤怒和身體攻擊這兩個因子存在顯著性差異,表明女生比男生更容易體驗憤怒,而男生比女生更容易進行身體攻擊(見表1)。

表1 不同性別中職生攻擊性t檢驗結果

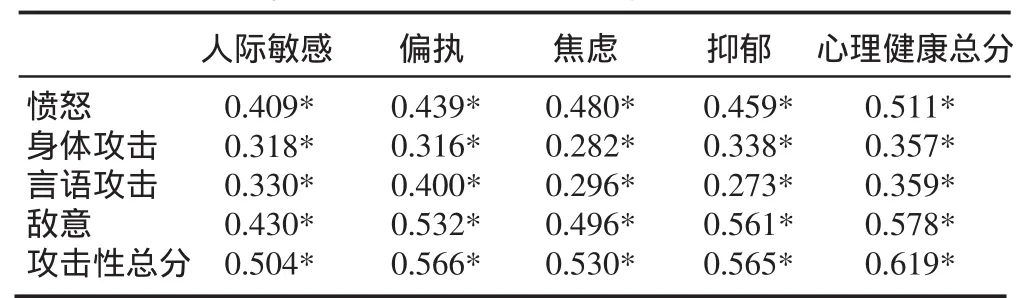

2.2 中職生攻擊性與心理因素的相關分析(見表2)

由表2可知,攻擊性各因子與心理健康狀況的總分以及各個因子之間呈顯著正相關,顯著水平為0.01。這表明,中職生在心理健康狀況量表的各因子分和總分中得分越高者,其可能實施攻擊行為的心理傾向越強,即攻擊性越強。

表2 中職生攻擊性與心理健康狀況的相關分析

3 討論

從本研究結果可以看出,中等職業學校在校男、女生相比較,女生較容易體驗到憤怒,這一方面可能是由于女性本身對外界刺激較為敏感而耐受性相對較弱;另一方面可能是在目前的社會背景下,女性在正常的生活和人際交往中遭受了較多的壓力,尤其是中等職業學校,女生面臨的就業壓力往往大于男生。然而,研究結果顯示,在更多地體驗憤怒的同時,與男生相比,女生少有身體攻擊的傾向,這說明女生在表達憤怒時更傾向于采用其他較溫和的方式;也可能說明中職學校的男生在較少體驗到憤怒的同時卻較容易進行身體攻擊,這與我們了解到的中職生有關校園暴力事件多發的情況較為一致。一方面,可能因為中職生大多數正處于青春期后期,具有一般青春期學生易沖動、情緒控制力較弱的特點;另一方面,也說明中職學校注重教授學生技能,而忽視心理健康教育和人格培養。

[1]楊光輝,周宗奎,王寧丹.攻擊的結構與測量范式[J].心理科學,2010,33(4):922~924.

[2]紀林芹,張文新.兒童攻擊發展研究的新進展[J].心理發展與教育,2007(2):122~127.

[3]王鏡,韓秀華,孫連榮.攻擊性的自陳測量方式[J].心理科學,2009,32(5):1169~1171.

[4]姚本先.學校心理健康教育[M].合肥:安徽大學出版社,2007.

[5]李宏利,宋耀武.青少年攻擊行為干預研究的新進展[J].心理科學,2004,27(4):1005~1009.

[6]康勇軍,屈正良.中職學校學生校園暴力犯罪成因分析與預防[J].社會心理科學,2010(2):189.

[7]熊娜.中職學校校園暴力問題調查研究[D].武漢:華中師范大學,2010.

[8]楊文姬,孟憲章.攻擊問卷(修訂版)的信度和效度研究[D].廣州:暨南大學,2007.

G444

B

1671-1246(2012)15-0109-02