高職非英語專業學生英語課堂學習環境與學習動機強度

(川北醫學院 外國語言文化系,四川 南充 637002)

高職非英語專業學生英語課堂學習環境與學習動機強度

李哲

(川北醫學院 外國語言文化系,四川 南充 637002)

學習動機強度是學習動機的重要組成部分。學生的學習動機強度的高低能預示學生的學習成績的好壞。以高職非英語專業學生為調查對象,運用定量的研究方法,從課程,教師和小組三個方面對其英語課堂學習環境與學習動機強度之間的相關性進行分析與研究。結果顯示英語課堂學習環境中的教師因素與學習動機強度高度正相關。學生對教師的教學風格和教學方法評價越高,其學習動機強度越高。課程和小組因素也與學習動機強度呈中度正相關。

英語學習;課堂學習環境;動機強度;高職

二十世紀60年代,二語習得領域的研究者已將研究重點從學習客體轉向學習主體,即從語言本身轉向學習者。因為研究者發現,同樣的語言輸入會產生不同的習得水平,即存在個體差異性。學習動機是導致個體差異的關鍵因素。許多國內外研究者對學習動機進行了深入的研究。本文著重研究學習動機的重要組成部分—學習動機強度。從實證的角度研究英語課堂學習環境與學習動機強度之間的關系。

一 研究背景

Gardner(1985) 最早進行了二語習得中學習動機的研究,并提出了以社會心理學為基礎的學習動機理論。在Gardner的動機理論的基礎上,眾多研究者進行了修改和延伸。其中D?rnyei(1994)的“三個層面”動機模式和Williamsamp; Burden(2000)的社會建構動機模式尤為突出。國內許多學者也在國外研究者提出的學習動機的模式基礎上,對中國學生英語學習動機從不同側面進行了研究。這些研究大多數側重于學習動機類型的研究,嘗試找出哪一種學習動機更有利于學生學習。但我們不難發現,具有相同類型學習動機的學生會取得不同的學習成績,因為他們在學習中努力程度不同。Gardner在他的動機理論中提出了學習動機強度這一概念。學習動機強度是學習動機的一個基本要素,它能體現出學習者所付出的努力,注意力集中程度以及持續性。一些研究者指出學習動機強度比學習動機類型發揮的做用更大(Ellis, 1994;D?rnyei,2005, et al)。 “無論是態度、目標,還是自我效能,都要通過學習者行為層面的投入、努力,才能轉化成為學習的結果”(高一虹,程英等,2003)。

為了幫助學生保持較高的學習動機強度,我們必須找出影響學習動機強度的因素。許多研究者從認知學角度提出了影響學習動機強度的情感或認知因素,包括效價,自我效能,歸因,目標等。他們更多強調的是影響學習動機的內部因素而忽略了外部因素。D?rnyei(1994)提出的外語學習動機模式將學習環境融入到動機模式當中,把外部因素作為影響學習動機強度的重要因素之一。外因通過內因起作用。D?rnyei提出學習環境層面的動機因素包括課程因素,教師因素以及小組因素。不難發現這三方面的因素主要與課堂學習環境相關。該動機模式相對其他動機模式更適用于中國高職院校的英語教學。在中國,高職非英語專業學生將英語作為一門外語學習。學生很少有機會與說本族語的人交流。因此其學習環境更多的局限于課堂學習以及課堂學習的延伸。

二 研究設計

1.研究問題。

本研究致力于研究以下幾個問題:

(1)高職非英語專業學生的學習動機強度的總體情況如何?具有什么樣的特點?

(2) 高職非英語專業學生的課堂學習環境的總體情況如何?

(3) 英語課堂學習環境和學習動機強度之間的有什么關系?

2.實驗對象。

我們選取120名高職非英語專業學生為實驗對象。在測試時實驗對象已在高職院校進行了一年的大學英語學習。實驗對象隨機選自不同的專業。

3.測量工具。

本實驗以調查為測量工具,其形式是從“完全符合”(5 分)到“完全不符合”(1 分) 的李克特五級量表。調查問卷分為兩個部分: 動機強度和課堂學習環境。

動機強度部分的問卷改編自Gardner(1985)的AMTB和高一虹(2003)的學習動機強度調查問卷。問卷由25個調查項組成,分別從努力程度,注意力,持久性三個方面對高職非英語專業學生的學習動機強度進行調查。受試在這一部分的得分總和反應他們在英語方面的努力程度。

課堂學習環境部分的問卷以D?rnyei(1994) 的外語學習動機模式為理論基礎設計而成。問卷包括15個調查項組成,分別從課程,教師和小組三個方面對高職非英語專業學生課堂學習環境進行調查。

4.數據分析。

數據分析是用SPSS軟件進行的,包括用描述性統計的方法分析學習動機強度和課堂學習環境的情況;用皮爾遜相關分析(Pearson Correlation)分析學習動機強度和課堂學習環境之間的相關性。

三 研究結果與討論

1.動機強度。

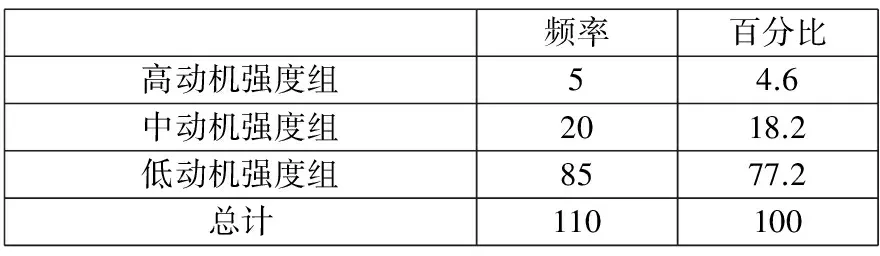

根據被試者的學習動機強度測試的總分,我們可把被試者分為三組(表一)。總分高于100分的被試者屬于高學習動機強度組;總分在75到100之間的被試者屬于

表1 動機強度分組

中動機強度組;總分低于75分的被試屬于低動機強度組。如表一所示,110位被試者中只有5位屬于高動機強度組,20位屬于中動機強度組,85位屬于低動機強度組。其中低動機強度的被試者占總被試者的比例為77.2%,該比例遠遠高于其他組的比例。這些數據顯示出高職非英語專業的學生的英語學習動機強度偏低。

2.課堂學習環境。

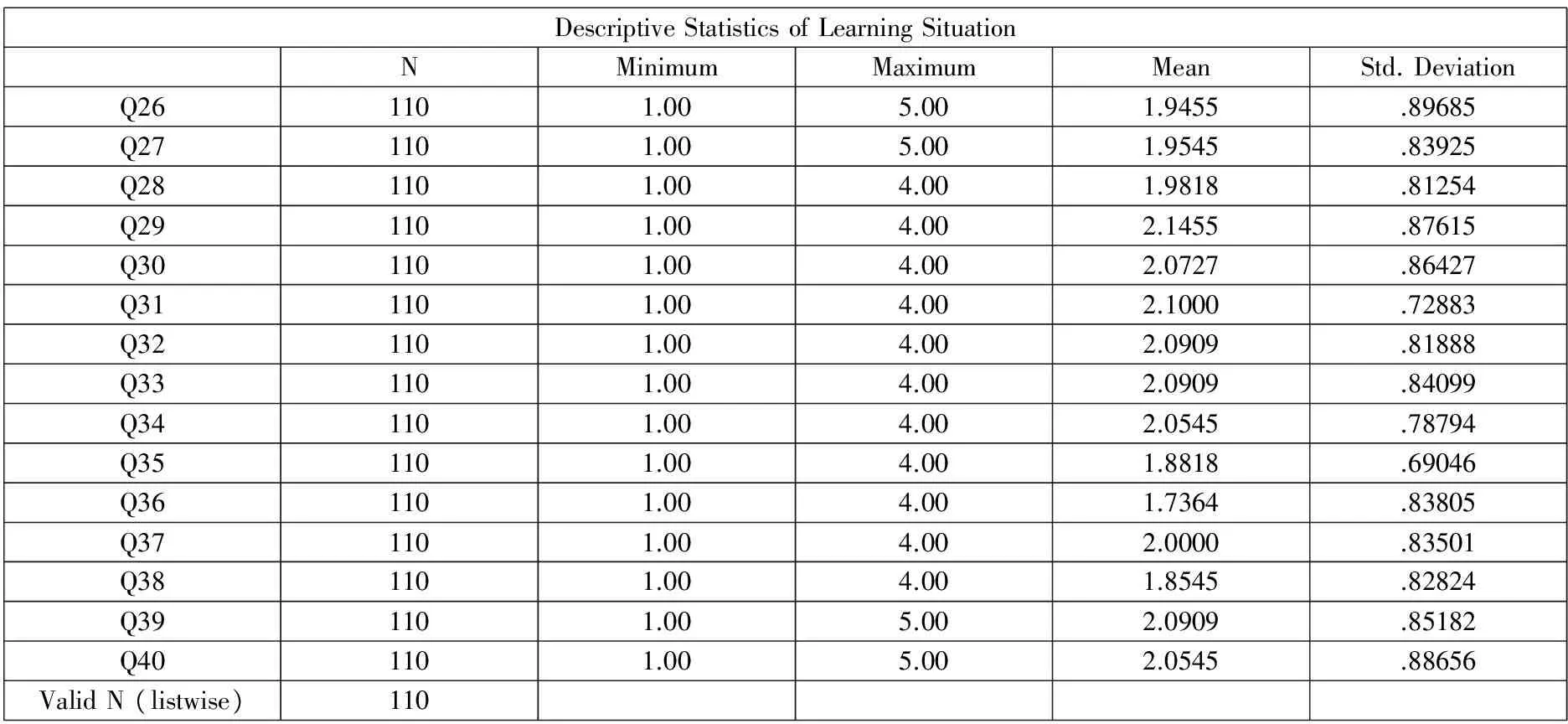

表2是對學生的課堂學習環境的調查數據結果。從表中的數據可以看出,每個調查項的平均分(Mean)都低于2.5分。該數據表明高職非英語專業學生的課題學習環境不盡如人意。

表2 課堂學習環境描述統計數據

在表二中26到28調查項是關于課程動機因素的調查。這三項的平均分數都低于2分。我們可以看出學生對學習任務,教材和課程設置不太滿意。通過進一步的課題觀察我們發現學習任務的難易程度設置不當。Krashen指出語言學習者的語言輸入應該大多數能夠被學習者理解,同時也應該具有一定的挑戰性。因此課堂學習任務難度的安排應該以學習者的語言能力基礎之上。

29到33調查項是對教師動機因素進行調查。調查結果表明學英語教師在某種程度上沒能起到其應有的作用。首先高職英語教師的個性沒能吸引學生的注意。Williamsamp; Burden(2000)指出學生對老師的個人感覺會影響到他們的學習。然而高職英語課堂上多采用傳統的教學方法,缺少互動,使得學生沒有機會了解老師的個性和魅力。其次高職英語教師的教學風格和教學方法也沒有得到學習者的認同。教師很少在課堂上明確學習目標或者幫助學習者設定自己的目標,也很少幫助學習者了解學習任務的意義何價值。因此學習者的學習具有盲目性,很難形成自主學習。

34到40調查項是關于小組動機因素的調查。調查結果表明,每個調查項的平均分數都不高于兩分。也就是說高職學生很少進行小組學習,更不用說體會競爭和合作的經歷。

3.動機強度與課程動機因素相關性分析。

學習動機強度和課堂學習環境調查數據的分析分析表明高職學生英語動機強度偏低,英語課堂學習環境也差強人意。在下面的部分我們從課程,教師,小組三個方面對高職非英語專業學生的學習動機強度和課題學習環境的相關性進行分析。

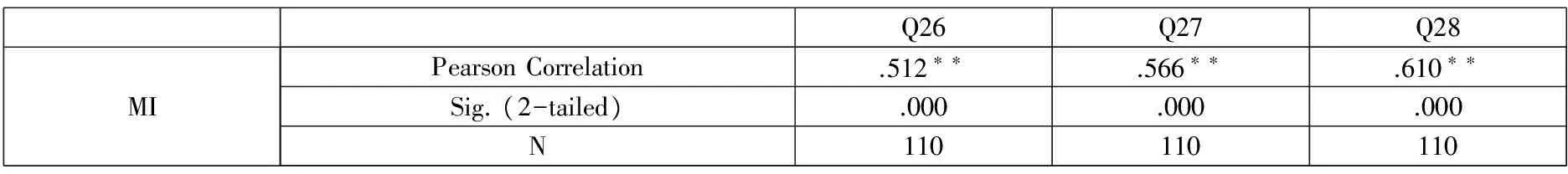

從表三的數據可以看出學習者的學習動機強度與課程動機因素中度正相關(0.5lt;r26, r27, r28lt;0.8)。換句話說課程安排,學習任務難度越合理,學生的動機強度就越高。兩者之間呈中度相關性可能是因為高職非英語專業英語教學采用的是統一的教材和統一的課程安排, 導致課程動機因素對學生英語學習動機強度的影響沒有較大的區分度。但是我們不能否認兩者之間的正相關性。高職非英語專業學生英語學習動機強度偏低可以歸因于英語課程不能滿足他們的要求。首先,一些學習任務過難使得學生對完成學習任務缺乏信心,自我效能偏低。因此他們只能選擇放棄學習任務。其次課程安排和教材缺乏多樣性,導致學生對課程失去興趣。

表3 動機強度與課程動機因素相關性分析

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

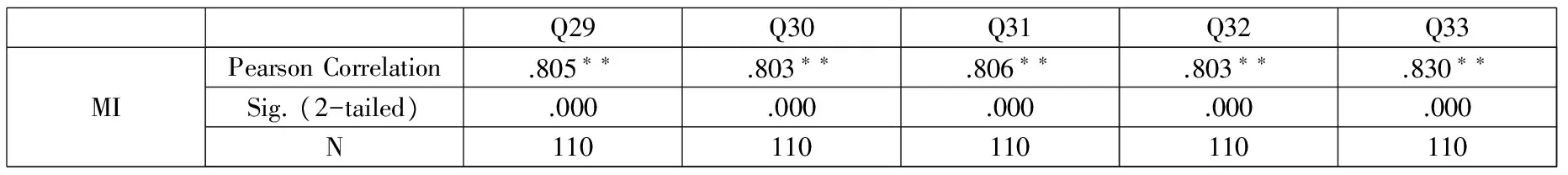

表4中的數據表明學習者的學習動機強度與教師動機因素高度相關(r29, r30, r31, r32, r33gt;0.8)。教師在激發和保持學習者高動機強度中發揮著非常顯著的作用。事實上,教師在課堂上的每一個表現都對學習者的學習動機強度有很大的影響。他們的行為被Dǒrnye(2005)稱為動機工具。高職非英語專業學生的低英語學習動機強度在很大的程度上可以歸因于教師的低效性。首先,在課堂上,教師教學缺乏激情導致學生動機強度低。因為如果老師教學沒有激情,他們會認為英語學習并不重要。其次,教師沒有幫助學生理解學習任務的意義。Williamsamp; Burden(2000)指出學習者對學習任務賦予的價值越高,他們就愿意付出努力,學習動機強度就越高。高職非英語專業學生不了解英語學習的價值,所以他們不愿意對英語學習付出更多的努力。第三,教師沒有幫助學生了解學習目標或設置自己的學習目標。學生很難控制自己的學習,不知道下一步該學習什么。因此他們很快失去了對英語學習的興趣。

表4 動機強度與教師動機因素相關性分析

**.Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

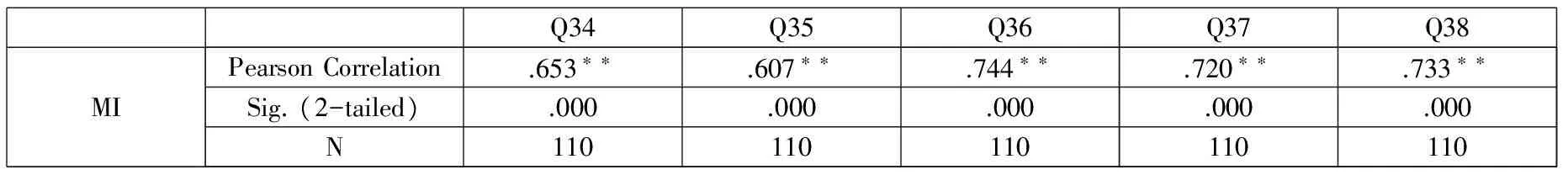

表5中的數據表明高職非英語專業學生英語學習動機強度與小組動機因素具有中度正相關性(0.5lt;r34, r35, r36, r37, r38lt;0.8)。兩者之間之所以呈中度相關可能是因為高職英語課堂很少進行小組學習,導致其相關性不夠顯著。但是我們應該注意到的是雖然高職學生沒有進行有意識的小組學習,但是小組成員的影響依然存在。一部分學生對英語學習的興趣不高是因為他認為周圍的學生都不學習英語,如果自己學習英語會受到排擠。因此小組動機因素的影響不應該被忽視。一個合作性的小組學習氣氛可以使學生用于表達自己的個性和觀點。這一點對英語學習是非常重要的。在小組合作性學習中,學習者可以感到對自己學習的控制感和責任感。因此與傳統的個體學習相比學生更愿意投入到學習任務中。

表5 動機強度與小組動機因素相關性分析

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

四 總結

研究表明高職非英語專業學生的英語學習動機強度偏低。課程動機因素,教師動機因素和小組動機因素都與動機強度呈正相關性。其中教師動機因素與動機強度呈高度正相關性。這表明教師對在高職英語課堂學習中提高和保持學生學習動機強度起著非常重要的作用。因此要提高并維持高職非英語專業學生的英語學習動機強度,教師應改變其教學風格和教學方法,注意引導學生提高自我效能,賦予任務較高的價值,明確或設定學習目標,增強學生對任務的可控感。從而使學生愿意付出持續的努力來學習英語。盡管課程動機因素和小組動機因素與動機強度只呈中度相關,但我們不能忽略其對動機強度的影響。這從另一個側面說明教師應該在統一教材,統一課程設置這個現實情況下,根據學生的實際英語水平調整具體任務的難易程度,使任務多樣化。從而提高學生的自我效能,使其愿意對英語學習付出努力。研究結果表明小組學習未能在高職非英語專業學生的英語課堂中開展,對學生的英語學習動機強度有一定的影響。那么教師能否從小組學習入手提高學習者的學習動機強度值得我們進一步研究。

[1]Bandura, A.(1986).Social foundations of thought and action: A social cognitive theory [M].Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

[2]Brown H. D. (2001). Principles of language learning and teaching [M]. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press

[3]D?rnyei, Z. (1994). Motivation and motivating in the foreign language classroom [J]. Modern Language Journal. 78(3):273 - 284.

[4]D?rnyei, Z. (2005). Teaching and researching motivation[M]. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press

[5]Gardner, R. C. (1985). Social psychology and second language learning: The role of attitudes and motivation [M]. London: Edward Arnold.

[6]Williams M. amp; Burden R.L. (2000). Psychology for language teachers: a social constructvist approach [M]. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press

[7]杜福興. 談英語學習動機及其激發與保持[J].外語教學, 2003(4): 51-54.

[8]高一紅,程英. 本科生英語學習動機強度與自我認同變外語與外語教學[J].2003(5): 25-35.

[9]高一虹,程英,等.英語學習動機類型與動機強度的關系——對大學本科生的量考察[J].外語研究, 2003(77) : 60 - 64.

[10]高一紅.“1 + 1 gt; 2”外語學習模式[M].北京:北京大學出版社,2001.

[11]盧敏. 課堂外語學習動機研究[M].北京:中國社會科學出版社,2009.

ClassNo.:H319DocumentMark:A

(責任編輯:蔡雪嵐)

ClassroomLearningSituationandMotivationalIntensityofNon-EnglishMajorsinEnglishLearninginVocationalColleges

Li Zhe

This thesis examined the correlation between Chinese vocational college non-English majors’ English classroom learning situation and English learning motivational intensity from three aspects including course-specific components, teacher-specific components and group-specific components. The results show that course-specific components are highly and positively correlated with motivational intensity. The more the learners are content with their teachers’ teaching styles and teaching methods, the higher motivational intensity they will have. It was also found that there exits a moderately positive correlation between course-specific components, group-specific components and motivational intensity.

English learning;classroom learning situation;motivational intensity;vocational college

李哲,碩士,助教,川北醫學院外國語言文化系。

1672-6758(2012)06-0086-3

H319

A