剖析367例初發急性心肌梗死

鐘曉明 李堅 黃美琴

近年來,我國的心血管病已經成為我國城鄉居民的第一死亡因素[1]。據衛生醫學部門統計,中國每年初發的急性心肌梗死(acute myocardial infarction,大寫簡稱“AMI”)的發病率達到50萬例[2],導致其死亡率也隨之增高。隨著心肌梗死的發病率與死亡率都呈逐年上升得特點,有必要對心肌梗死的發病病因和規律進行探索,以找出防治該病的最好辦法。現選取從2010年5月至2011年2月間在我院進行住院診治的367例初發急性心肌梗死患者進行臨床觀察,具體報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 以從2010年5月至2011年2月間在我院進行住院診治的367例初發急性心肌梗死患者為病例組,女性為112例,男性為男性255例。其中最小年齡患者為31歲,最大年齡患者為85歲,平均年齡為59.8歲。急性心肌梗死患者相對集中在51~70歲這一年齡段,人數為283例,占全部急性心肌梗死患者的77.11%。367例病患中,伴隨疾病主要有糖尿病(18.8%)、高血壓病(48.67%)、以及高脂血癥(20.08%)三大類。判斷指標以國際疾病分類ICD-10為標準,經臨床確診,367例病患均屬于初發的急性心肌梗死,根據參考文獻[3],確認急性心肌梗死的危險因素。

1.2 方法 選用描述性的辦法,逐個查閱初發急性心肌梗死病案的相關資料,并且根據患者性別、發病年齡、病情性質、出院轉歸等情況,結合患者是否患基礎性疾病以及是否存在其他方面的危險因素進行剖析探討,得出數據錄入EXCEL數據庫記載,然后采用SPSS 17.0統計軟件包進行數據處理。

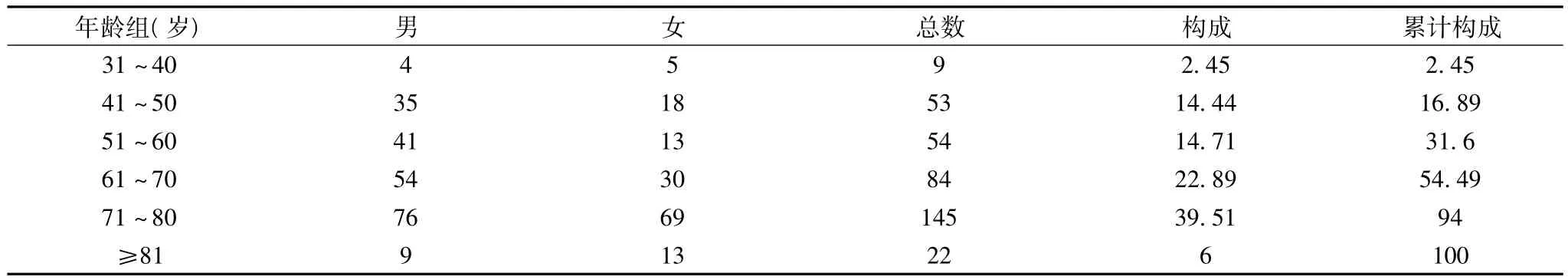

表1 367例急性心肌梗死的年齡及性別構成(例,%)

2 結果

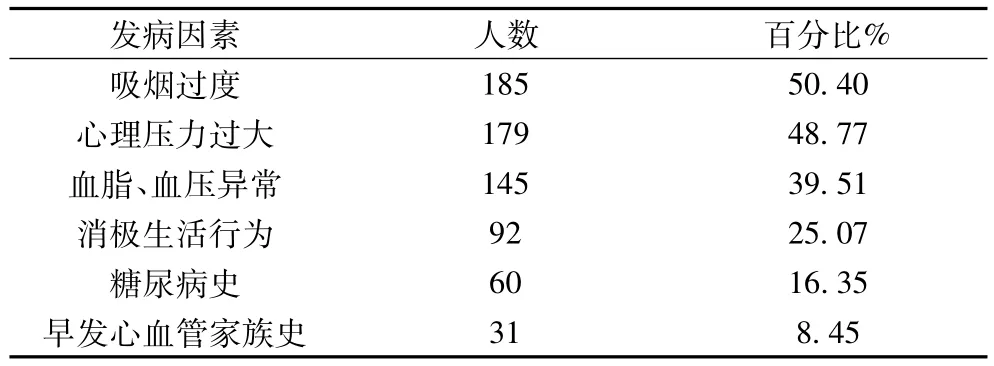

367例初發急性心肌梗死患者中,女性為112例,男性為255例。其中最小年齡患者為31歲,最大年齡患者為85歲,平均年齡為59.8歲。急性心肌梗死患者集中在51~70歲這個年齡段,人數為287例,占全部急性心肌梗死患者的77.11%,詳細情況見表1。367例病患中,伴隨疾病主要有糖尿病(18.8%)、高血壓病 (48.67%)、以及高脂血癥(20.08%)三大類。在診斷確認的發病因素中,吸煙過量是頭號原因,其次是心理壓力大,第三為血壓、血脂異常,第四是消極生活行為,第五是糖尿病影響,第六家族存在早發心血管史,詳見表2。

表2 367例急性心肌梗死患者的危險因素統計(例,%)

3 討論

從上個世界60年代開始,國外就有臨床研究者進行初發急性心肌梗死的病因及發病規律進行全面的研究[4]。隨著研究水平不斷提升,人們對引起初發急性心肌梗死的危險因素有了初步的了解,明確過度吸煙、糖尿病史或者高血壓、高血脂與急性心肌梗死的發生有極大的關聯,而一些因素如心理壓力過大、不良生活行為等成為新型的危險因素,這是與當代社會的激烈競爭形態有關,該類因素越來越引起人們的防范關注。在心腦血管的疾病中,吸煙已經成為引發急性心肌梗死的重要病因。根據文獻顯示,急性心肌梗死的發病率與患者的吸煙數量有關。因為煙中的尼古丁成分會促使血壓異常,通常呈升高狀態;還會引起小動脈收縮[5]。根據表1數據顯示,41~70歲這個年齡段,男性發生急性心肌梗死的數量幾乎是女性的2倍,表明抽煙過度是導致中老年男性產生急性心肌梗死的高危因素。根據該論斷,我們提倡煙民采取戒煙措施預防急性心肌梗死的發生;研究資料表示,心理壓力過大和消極生活行為也是引發急性心肌梗死的高危因素,因此,倡導初發急性心肌梗死的患者在出院后,要保持積極樂觀的心態,增強自我控制和調節能力,盡量避免過度用腦,平時生活要勞逸結合,保證充足的睡眠,日常中多運動肢體,例如參加一些體育運動等。對于糖尿病以及早發心血管家族史兩個因素,也不能忽視其危害性。因為當前社會,人們生活水平普遍升高,飲食結構發生翻天覆地的改變,人們攝入的食物多是精細,具有高熱量、高能量、高脂肪特點,這類型的飲食成分很容易導致患者的血脂、血糖升高,患上高血壓、糖尿病等,而對于早發心血管家族史這個原因更是具有隱匿性,一般不病發,很少引起人們的重視。

一般而言,社會的低收入、低文化層次人群更容易發病。正是因為其文化層次低,經濟收入少,才沒有將更多的心思放在身體的健康狀態上,日常中缺乏對引發急性心肌梗死高危因素的了解,所以才不注意防范急性心肌梗死的發生,即使在初發急性心肌梗死之后,為了節省治療費用,多是不住院、不用藥、不護理,這讓容易初發的急性心肌梗死得不到有效的控制,極易引發再發急性心肌梗死,因此,社會的公共科要著眼于人民大眾的生命健康,多進行預防急性心肌梗死的公益宣傳,或者在社區內開設預防心腦血管病方面的健康講座,提供有效的預防急性心肌梗死的辦法,幫助民眾最大程度預防急性心肌梗死病癥。

根據367例住院的急性心肌梗死患者的臨床觀察,筆者發現初發急性心肌梗死患者在入院初期充滿了恐懼感與緊張感。尤其是在初入院的1~2 d內,對疼痛和死亡有不同程度的恐懼反映。經患者口述,得知這些感受源自于突發急性心肌梗死時會體驗到一種瀕臨死亡的感覺,這樣一種短暫的經歷引起了患者內心極大的恐慌,還可能引發焦慮癥和抑郁癥,可能令預后效果差,病情加劇。針對這種情況,單純地給予專業治療以及病情監護是不足夠的,醫務人員和護理人員要根據患者出現的心理問題,進行必要的心理干預。例如,向患者解釋引發急性心肌梗死的原因,可治療性、治療的安全性等,同時解說生老病死的自然規律,弱化患者對死亡的恐懼,多令其家屬陪護,給患者安全感,減輕患者的緊張、焦慮甚至恐懼情緒,有利于患者的轉歸和預后。

總的來說,初發急性心肌梗死雖然會導致患者意外死亡,但是患者如果能夠根據自身的身體狀況,比如抽煙史、糖尿病史、腦力勞動過度、焦慮癥等,在日常生活中積極進行糾正生活動方式,做好急性心肌梗死的預防工作。發病時能夠及時進入醫院進行治療,并配合醫務人員做好心理輔導工作,積極地調整心態,減輕自身對死亡的恐懼;或者分散注意力,良好的情緒有利于提高患者的預后效果,幫助患者控制病情甚至痊愈。

[1]黃從剛,李睿,左慧萍.急性心肌梗死危險因素和促發因素的青年人與老年人暴露率比較.中華流行病雜志,2007,28(3):282-285.

[2]高偉,王士雯,趙玉生,等.北京西部地區急性心肌梗死1778例7年臨床流行病學分析.中國臨床康復,2003,7(30):4082-4083.

[3]武東,華琦,賈三慶,等.初發急性心肌梗死發病危險因素分析.中華心血管雜志,2008,36(7):581-585.

[4]衛生部心血管防治研究中心.中國心血管報告2005.北京:中國大百科出版社,2006.

[5]中華醫學會心血管病學會,中華心血管雜志編輯委員會,中國循環雜志編輯委員會.急性心肌梗死診斷和治療指南.中華心血管雜志,2001,12(29):710-712.