鮮活農產品流通電子商務模式構想

樊西峰

(浙江長征職業(yè)技術學院,浙江杭州 310023)

鮮活農產品流通電子商務模式構想

樊西峰

(浙江長征職業(yè)技術學院,浙江杭州 310023)

鮮活農產品流通電子商務,可以農產品電子商務網站作為連接供需的紐帶,在大宗農產品交易網站成交,在產地或銷地批發(fā)市場交割,之后進入倉儲配送環(huán)節(jié),消費者在網站下單訂購,配送中心將產品送至超市、農貿市場或社區(qū)取菜點,由消費者自行提取。為此,應建立依托網上交易市場的價格需求信息中心,建設依托現(xiàn)有批發(fā)市場的現(xiàn)代化冷鏈倉儲基地,加快組建農業(yè)合作社或產業(yè)化公司,為開展鮮活農產品流通電子商務提供條件和保障。

鮮活農產品;電子商務模式;構想

解決鮮活農產品流通問題已經成為破解“農民賣難、市民買貴”難題的重點,而利用電子商務是一種公認的途徑。2012年12月26日,溫家寶主持召開國務院常務會議,研究確定降低流通費用10項政策措施,其中有一半與農產品流通有關,足見國務院對這一問題的重視。商務部《關于加快推進鮮活農產品流通創(chuàng)新的指導意見》(2012年12月17日)中,就把交易創(chuàng)新作為加快推進鮮活農產品流通的主要任務之一,提出了要發(fā)揮互聯(lián)網、物聯(lián)網的技術優(yōu)勢,實現(xiàn)網上網下相結合的農產品批發(fā)和零售交易。國務院《關于深化流通體制改革加快流通產業(yè)發(fā)展的意見》也提出“加快發(fā)展電子商務,普及和深化電子商務應用,完善認證、支付等支撐體系,鼓勵流通企業(yè)建立或依托第三方電子商務平臺開展網上交易”。雖然對農產品流通中應引入電子商務已經達成共識,但是鮮活農產品有其自身的特點,如何來使用電子商務促進農產品流通,仍需要深入研究。本文利用網絡調研和文獻梳理的方法,對鮮活農產品電子商務已經在實踐中的模式和各種理論建議模式進行歸納與比較分析,以期為鮮活農產品電子商務實踐和進一步研究提供參考。

一、實踐中的鮮活農產品流通電子商務模式

1.市場自發(fā)開展的鮮活農產品流通電子商務模式

(1)依托綜合平臺的B2B(Business to Business)模式。B2B模式是電子商務的基本模式之一,指的是企業(yè)對企業(yè)之間的電子商務,企業(yè)與其上下游企業(yè)即供應商、客戶之間可以通過信息軟件系統(tǒng)開展B2B電子商務,也可以通過B2B電子商務平臺開展商務活動。像阿里巴巴、慧聰網等一批網站都屬于綜合類的B2B平臺,設有農產品頻道。例如綜合類平臺占市場份額最大的阿里巴巴網站開設有食品農業(yè)板塊,包括生鮮蔬菜、初級農產品和加工食品等。B2B電子商務模式處在批發(fā)環(huán)節(jié),在阿里巴巴網站上的調研發(fā)現(xiàn),農產品的供應商包括公司和個人以及農業(yè)專業(yè)合作社等,農產品深加工過的食品等在平臺上顯示有成交量,而生鮮蔬菜等鮮有成交量顯示,說明在B2B電子商務平臺上,品質難以標準化,小批量物流運輸有困難的鮮活農產品仍以信息發(fā)布為主。

(2)依托行業(yè)專業(yè)平臺的B2B模式。B2B電子商務平臺分為橫向綜合類和縱向行業(yè)類兩種類型,橫向綜合類平臺中各行各業(yè)的供求信息都有,而縱向行業(yè)類平臺是在細分市場的理念指導下,追求一個行業(yè)內的資源整合,以更專業(yè)、更具行業(yè)深度為追求。在農業(yè)方面也有大量的行業(yè)B2B平臺,包括農業(yè)生產所需的肥料、種子、機械設備、農產品、深加工產品等農業(yè)產業(yè)鏈的全部內容。例如,食品商務網是農業(yè)專業(yè)B2B電子商務平臺中訪問量最大的一家網站,三個月日均因特網協(xié)議(IP)約為465000個,①以農產品供求信息發(fā)布為主,在線交易未涉及。湖南省村村通是一家已經啟動上市流程的農產品專業(yè)B2B網站,日均IP約6萬多個,②其欄目主要有“找產品、找求購、找公司、找項目、看展會、看資訊、看行情、團購、農業(yè)問答”等。該平臺仍以農產品供求信息發(fā)布為主,在線交易沒有涉及,在產品信息頁面,只有詢價按鈕,即只能通過網站獲得信息發(fā)布者的聯(lián)系方式和進行價格詢問。中國農業(yè)網、中國蔬菜網都是浙江農業(yè)發(fā)展集團公司子公司浙江瞬時達網絡有限公司打造的農產品B2B專業(yè)網站,同樣,網站涉及農產品以及蔬菜的電子商務活動僅止于供求信息發(fā)布。以上所有農產品專業(yè)B2B平臺中均沒有設置在線交易功能。

(3)鮮活農產品B2C(Business to Customer)模式。B2C模式指的是企業(yè)對消費者電子商務模式,是企業(yè)利用網站發(fā)布產品信息,直接面向消費者銷售產品的模式。由于消費者分布廣泛,且需求不規(guī)律,因此B2C電子商務通常都是借用第三方物流完成產品由倉儲中心到消費者手中的物流活動,僅有像當當網、京東商城等幾個大型B2C商城采用自營物流的模式。由于傳統(tǒng)物流配送環(huán)節(jié)對商品的要求,生鮮產品B2C電子商務只是在近幾年才開始逐漸出現(xiàn),而且大多采用自營物流的形式。例如,北京優(yōu)菜網,自營物流,對個人用戶采用儲值卡支付模式;廣州的第九街市買菜網,自營物流,為個人消費者和食堂酒樓提供蔬菜配送,采用網上下單、貨到付款的形式;武漢家事易,自營全程冷鏈物流,并在社區(qū)終端安裝電子菜箱,消費者在網站訂購下單,在訂單被網站確認后會收到一條提貨短信,告知蔬菜被放在消費者所在社區(qū)的某電子菜箱內,消費者可憑會員儲值卡或提貨密碼提貨。當然,并不是所有的鮮活農產品B2C電子商務商家都是采用自營物流模式,也有部分商家直接入駐天貓平臺,網站和物流均采用第三方服務,目前此類公司所提供的鮮活農產品多以高價高品質有機食品為主,難以為普通大眾提供服務。

(4)鮮活農產流通C2C(Customer to Customer)模式。C2C模式指的是消費者對消費者的電子商務模式,通常是利用C2C平臺開展,也有部分是利用各類論壇開展的,例如在地方論壇上的跳蚤市場進行二手交易。作為C2C平臺市場份額最大的淘寶網,在該平臺網上賣菜的商家數量很大,如果搜索“蔬菜”,出現(xiàn)的相關產品約40萬件,而且成交量也不是沒有,有的甚至還不小。例如成交量最大的甜菜根,月銷量過萬,全國范圍配送;最不易由第三方物流運輸的西紅柿,月成交量最大的店鋪也有386筆,僅在北京范圍配送。該模式中,產品往往是由產地直接經第三方物流公司運送到買方手中,加大了物流成本,因此往往銷售的也是質優(yōu)價高的產品,不具有普遍意義。

2.政府主導的農產品電子商務模式

中央和各地政府農業(yè)主管部門對農業(yè)電子商務都傾注了極大的熱情,紛紛創(chuàng)辦農業(yè)電子商務信息網站和試點農業(yè)電子商務。

(1)B2B模式。政府主導的農產品電子商務站點中,主要以農產品供求信息發(fā)布為主,從電子商務模式來說,屬于B2B模式。例如農業(yè)部信息中心開辦的中國農業(yè)信息網,在發(fā)布農業(yè)價格信息和農業(yè)其他信息的同時,也有供求信息板塊,稱為一站通商機服務網站,以信息發(fā)布為主,但相對于行業(yè)B2B平臺,信息量非常小。商務部新農村商網在提供新聞、政策、培訓和咨詢信息的同時,也提供市場供求信息和市場分析等信息,由于信息主要是大宗鮮活農產品供求信息,因而也是B2B模式,網站提供的信息質量較高。

(2)B2C模式。政府主導的農產品電子商務也有采用B2C模式的,例如吉林省農業(yè)電子商務平臺,設計了4個板塊,包括農資電子商務交易平臺、日用品下鄉(xiāng)電子商務交易平臺、汽車下鄉(xiāng)電子商務交易平臺和食品農產品電子商務交易平臺,均為B2C模式。

二、文獻中的農產品電子商務模式

對于農產品流通電子商務模式的研究,許多研究者都作出了有益的探索,本文對文獻中一些典型的農產品流通電子商務模式進行梳理。

1.以專業(yè)流通配送中心為主體的B2B2C模式

楊浩雄、張夢楠[1]提出了鮮活農產品流通的B2B2C電子商務模式,該模式是指由專門從事農業(yè)生產資料、農產品儲運及流通加工的第三方物流企業(yè)建立鮮活農產品配送中心,并通過電子商務平臺將鮮活農產品的需求信息傳遞到信息中心,農戶接收到信息后確定配貨;同時第三方物流企業(yè)將鮮活農產品的生產信息傳遞給信息中心,信息服務中心對其進行處理整合后再反饋至第三方物流企業(yè);最后,由第三方物流企業(yè)派車接貨,并對其進行流通加工,再根據超市的訂單進行配送。該模式站在第三方物流企業(yè)角度,把農戶作為企業(yè)客戶,即第一個B,中間的B指的是第三方物流企業(yè),而C指的是消費者或者超市。重點強調供應鏈信息對稱問題,是希望通過第三方物流企業(yè)建立的鮮活農產品供應鏈信息系統(tǒng)對接需求與供給。

2.利用現(xiàn)有公共網絡資源搭建農村電子商務平臺模式

胡俊波[2]提出充分利用現(xiàn)有公共網絡資源搭建農村電子商務平臺的運營模式,該模式有以下幾個要點:

(1)網絡平臺由經營性和非經營性兩部分組成,一部分是市場化的電子商務平臺,由經營性的電子商務公司組建并運營;另一部分由各地根據自身特點以縣級公共網絡資源為核心、鄉(xiāng)村公共網絡資源為節(jié)點組網,鄉(xiāng)鎮(zhèn)及行政村的節(jié)點面向經紀人開放。

(2)在信息流上,形成“生產者—經紀人—鄉(xiāng)村節(jié)點—市場化電子商務平臺—消費者”的雙向流動信息鏈。

(3)在功能上,市場化的電子商務平臺為供求雙方在上面發(fā)布供求信息及交易提供服務,而公共網絡資源則形成以縣為單位的電子商務服務中心、以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位的電子商務工作站,中心負責統(tǒng)籌協(xié)調、培訓工作,鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作站主要負責將本區(qū)域農產品經紀人經紀的優(yōu)質農產品、企業(yè)、大戶推介到電子商務平臺上。在技術上,以縣級網絡技術人員為主體負責非經營性網絡的搭建、維護工作,鄉(xiāng)村技術人員主要負責網絡節(jié)點覆蓋范圍的信息上傳、發(fā)布服務工作。該模式立足農村,旨在解決農村電子商務平臺的運作問題,建立農民使用網絡開展電子商務的工作機制。

3.以專業(yè)合作社為中心的F2C2B模式

張黨利、李安周、李海平[3]提出F2C2B模式。F(Farmer)為農民,C(Cooperation)為專業(yè)合作社或大農場,B(Business)為農產品加工和銷售企業(yè)。該模式認為,對于農民來說,以家庭為單位生產的農產品數量都非常少,其質量也難以把握,在交易中不具有話語權。如果形成了專業(yè)合作社,這個組織中就會有專業(yè)的人才來解決這些問題,將會使農民利益最大化。該模式立足產業(yè)鏈前端,針對小農戶與大市場的矛盾,解決在電子商務中農產品銷售組織形式的問題。

4.從供應鏈角度出發(fā)的B2A模式

童紅斌、盤紅華[4]提出B2A(Business to Agricultural)模式,即企業(yè)與農戶的聚合。B2A模式從供應鏈的角度思考,將農產品的生產與企業(yè)的營銷對接,實現(xiàn)企業(yè)和農戶一體化、集成化作業(yè),形成一種良性合作關系。模式分為三個層次,依次為農產品信息流通平臺、農產品物流渠道和管理控制平臺,通過電子商務信息系統(tǒng)(農產品信息流通平臺)對整條農產品產業(yè)鏈實施整合,按照標準化、規(guī)格化的要求將農產品生產、加工、倉儲、運輸、批發(fā)、零售、訂單處理等信息錄入數據庫,可以在很短時間內建立起一條完整的農產品產業(yè)鏈。該模式希望通過供銷部門建立的信息系統(tǒng),以標準化的要求來整合農產品產業(yè)鏈。

5.P2B2C鮮活農產品電子商務戰(zhàn)略聯(lián)盟模式

郭道猛、魯德銀[5]提出構建P2B2C鮮活農產品電子商務戰(zhàn)略聯(lián)盟模式:以鮮活農產品流通企業(yè)培育為突破口,帶動整個供應鏈的產業(yè)化、規(guī)模化、專業(yè)化和信息化,以大型流通企業(yè)為中心構建產銷物流產業(yè)化組織的信息對接平臺,構建以“超市+社區(qū)聯(lián)盟專賣店”的銷售終端體系作為新的產業(yè)化后端組織,完善“基地+農戶+農村經濟合作組織+加工企業(yè)”產業(yè)化前段組織結構的鮮活農產品供應體系。P指零散的農戶,B指專業(yè)化鮮活農產品流通企業(yè),C指鮮活農產品消費者。該模式對農產品產業(yè)鏈前端和終端都有設計,通過以大型流通企業(yè)為中心構建的信息平臺為紐帶連接兩端。

三、鮮活農產品流通電子商務模式分析

通過對實踐中的鮮活農產品流通電子商務模式和相關文獻的總結,可以看出鮮活農產品流通電子商務的一些特點:

1.實踐中的鮮活農產品電子商務模式多樣,但層次普遍較低

在網絡調研中發(fā)現(xiàn),實踐中的鮮活農產品電子商務模式是多樣的,基本的電子商務模式B2B、B2C、C2C三種類型都有。在B2B模式中,既有在綜合B2B平臺提供鮮活農產品供求信息的,也有農產品行業(yè)B2B平臺提供鮮活農產品供求信息的。在B2C模式中,有自建B2C商城運作的,也有依托B2C商城平臺開展電子商務的。雖然當前鮮活農產品實踐中的電子商務模式是多樣化的,但是層次普遍不高。鮮活農產品電子商務的層次比照普通商品電子商務的層次,也可以分為三個:初級層次(利用網站發(fā)布信息),中間層次(能夠實現(xiàn)在線交易),高級層次(實現(xiàn)基于信息系統(tǒng)的協(xié)同,形成虛擬企業(yè)的形態(tài))。當前鮮活農產品電子商務B2B模式主要以發(fā)布供求信息為主,而且多數產品供求信息質量不高,更新不及時,還處在初級層次,B2C和C2C模式雖然實現(xiàn)了在線交易,但仍處在中間層次。

2.實踐中的鮮活農產品電子商務運營主體偏小,抗風險能力弱

目前開展各種類型鮮活農產品電子商務的主體普遍偏小。在B2B平臺發(fā)布鮮活農產品供求信息的,多是一些中小微流通企業(yè)、農村經紀人、合作社等,而開展B2C的,除了一些有大資金投入、運營模式比較清晰的鮮活農產品B2C商家(如上海菜管家、武漢家事易等)外,一些小體量的賣菜網站很多。而這樣的網站由于運營主體偏小,抗風險能力不強,隨時有可能轉型或倒閉。例如鄭州買菜網,在2009年5月,由3名曾在同一家旅游公司打工的“80后”大學生一起創(chuàng)立,他們在花園路租了寫字樓,建起了“網上菜店”,名叫“鄭州買菜網”。不到40平方米的房子,一部手提電腦,一臺電子秤……這就是他們起步時的投入。[6]這樣的一家網上菜店,沒有任何的供應鏈優(yōu)勢,目前已經轉型改賣土特產,不做鮮活農產品了。[7]

3.實踐中的鮮活農產品電子商務資源整合能力不強,未發(fā)揮電子商務效益

電子商務最大的特點是交易跨越時空,由于其跨時空的特點而使得商務形態(tài)發(fā)生重大變革,使得傳統(tǒng)商務活動中的一些不可能在電子商務時代變成了可能。例如傳統(tǒng)支付結算體系中,支票是不可或缺的工具,但是在電子商務時代,電子支付形式中,完全套用傳統(tǒng)支票流程的支付工具卻沒有市場,原因就在于支票是在傳統(tǒng)支付環(huán)境中出票人、銀行和收款人三者分處不同地點,時空割裂狀態(tài)下存在的,而電子支付把銀行柜臺搬到了付款人面前,使他可以自己直接從賬戶支付款項給收款人,而不需要用支票這種工具來通過銀行支付。正是電子商務交易跨時空的特點,創(chuàng)造了電子商務巨大的價值。實踐中的鮮活農產品電子商務由于運營主體偏小,整合資源能力不強,沒有在鮮活農產品供應鏈中發(fā)揮出電子商務的巨大優(yōu)勢,為各方面創(chuàng)造出價值。例如目前各買菜網菜價普遍比菜市場貴,而在C2C平臺中出售的蔬菜也大多比菜市場貴,只是因其“有機”、“凈菜”等名頭而獲得生存的機會,沒有真正為大眾和農戶創(chuàng)造出價值。

4.鮮活農產品流通電子商務模式的研究忽視了市場層次的多樣性

當前鮮活農產品流通電子商務尚處在形成階段,對鮮活農產品流通電子商務模式的研究也是百花齊放,沒有形成一致的權威的觀點。目前關于農產品電子商務模式的研究主要分為兩種思想:一種是在歐洲著名電子商務學者蒂姆斯(Timmers)提出的10種模式(電子商店、電子采購、電子商城、價值鏈服務供應商、電子拍賣、信息中介、協(xié)作平臺、虛擬社區(qū)、第三方市場、價值鏈整合商)中根據具體情況選擇適合的電子商務模式的思想;另一種是探索符合我國國情的農產品流通電子商務模式的創(chuàng)新思想(文中第二部分所列都屬于這種)。李優(yōu)柱、楊珊珊[8]雖然在文中選擇了專業(yè)第三方電子交易模式作為蔬菜電子商務的模式,提出了完善物流、解決交易信任問題、確定交易標準等對策,但以一種模式解決鮮活農產品流通問題顯然不夠,而且模式設計較為簡單。同樣,在創(chuàng)新派的研究中,對農產品流通電子商務也都是提出某一種模式,而忽視了市場層次的多樣性。

5.創(chuàng)新模式研究者普遍提出創(chuàng)新電子商務信息平臺

電子商務是利用電子化的工具完成的商務活動,需要能夠完成商流和信息流的載體,各研究者都注意到了這一點,并在模式中構建了由不同主體建設的平臺。楊浩雄、張夢楠[9]提出由第三方物流企業(yè)建立鮮活農產品配送中心,并通過電子商務平臺將鮮活農產品的需求信息傳遞到信息中心。胡俊波[10]提出充分利用現(xiàn)有公共網絡資源搭建農村電子商務平臺。童紅斌、盤紅華[11]提出通過供銷部門建立的信息系統(tǒng),以標準化的要求來整合農產品產業(yè)鏈。郭道猛、魯德銀[12]提出以大型流通企業(yè)為中心,構建產銷物流產業(yè)化組織的信息對接平臺。這說明現(xiàn)有的各類電子商務平臺不完全適應鮮活農產品電子商務的需要,或者沒有作出適應鮮活農產品電子商務需要的調整。

四、鮮活農產品流通電子商務模式構想

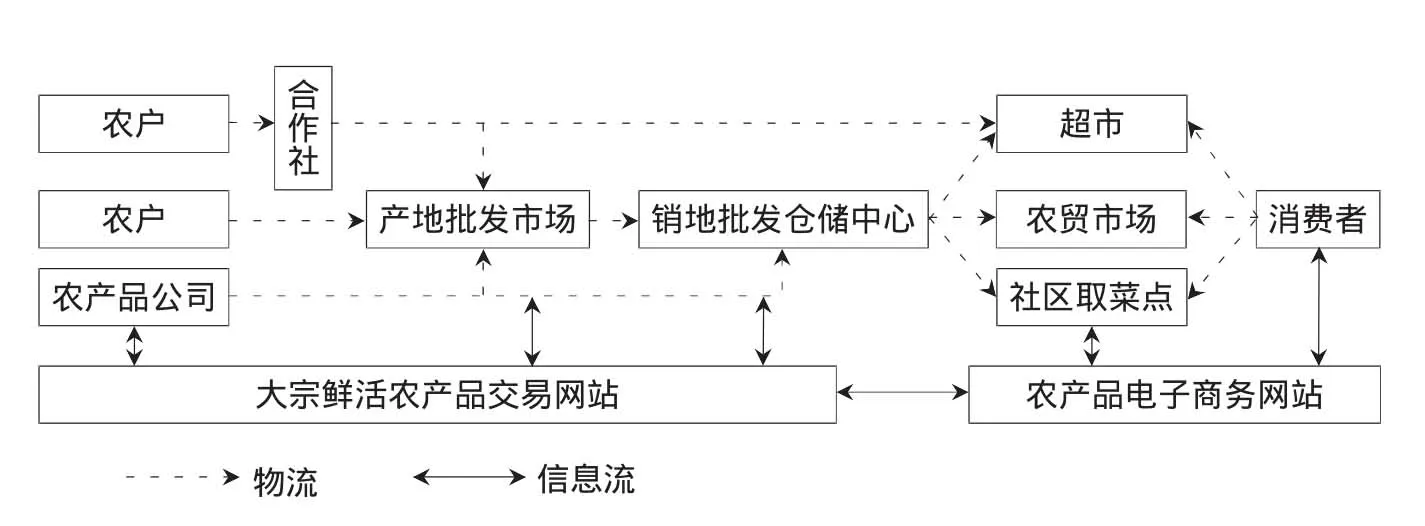

1.鮮活農產品流通電子商務模式的構想

農產品電子商務網站作為連接供需的紐帶,鮮活農產品首先在大宗農產品交易網站成交,而在產地或銷地批發(fā)市場交割,交割完成后進入倉儲配送環(huán)節(jié),消費者在農產品電子商務網站下單訂購,配送中心將產品配送至超市、農貿市場或社區(qū)取菜點,由消費者自行提取。具體參見圖1。

2.建立依托大宗農產品交易網站的價格需求信息中心

鮮活農產品作為最接近完全競爭品的產品,其價格完全由市場供求決定,由于缺乏有效的市場信息傳導機制,導致農戶在決策時信息不夠充分,形成鮮活農產品“賣難”的根源。目前,鄭州、西安、新疆、湖南、上海等地都在嘗試建立鮮活農產品大宗交易網站。利用電子商務的手段建立起鮮活農產品價格需求信息中心,通過大宗交易形成農產品價格,進而形成價格指數,以對市場產生指導作用,同時,該大宗交易也具備了金融職能,能夠實現(xiàn)套期保值和投機交易。目前,大宗農產品交易中心應建立并完善農產品交易機制,重點發(fā)揮大宗農產品交易中心對農產品生產的指導作用,防止過度投機而造成價格起伏過大。

3.建設依托現(xiàn)有批發(fā)市場的現(xiàn)代化冷鏈倉儲基地

現(xiàn)階段我國鮮活農產品的消費市場仍以集貿市場為主,全國約80%的農產品通過農貿市場銷售,北京和上海等東部城市的這一比例也達到了70%。[13]

集貿市場作為現(xiàn)階段我國鮮活農產品流通鏈條的終端,在很長的一段時間內仍將是主要模式。集貿市場的產品多數來源于本地批發(fā)市場,而多數城市的蔬菜批發(fā)市場往往只是一些鋼結構的簡易場地,僅具備集散功能,而不具備倉儲功能。在未來鮮活農產品電子商務普及的情況下,農貿市場占比將下降,超市和社區(qū)取菜點(將來可能發(fā)展成為生活用品提貨點)占比將逐漸上升。鮮活農產品電子商務中,電子商務平臺將主要成為信息流、商流和資金流的集散地,而配送中心將成為主要的物流節(jié)點。現(xiàn)有農產品批發(fā)市場的功能必須升級,為進一步成為倉儲配送中心作好準備。

4.加快組建農業(yè)合作社組織或產業(yè)化公司

圖1 鮮活農產品電子商務結構圖

傳統(tǒng)的家庭聯(lián)產承包制生產方式已不適應市場發(fā)展的需求,小農戶與大市場的矛盾日益凸顯,早在2006年10月31日,我國就出臺《中華人民共和國農民專業(yè)合作社法》,并自2007年7月1日起施行。截至2012年7月,全國依法登記的專業(yè)合作社達到55.2萬家,實有入社農戶達到4300多萬戶,約占農戶總數的17.2%。[14]也就是說,仍然有82.8%的農戶沒有加入專業(yè)合作社。電子商務交易對產品標準化和品質要求較高,即使是合作社,如果實力不強也很難滿足發(fā)展的需要,個體農戶更是難以適應。地方政府應積極引導農戶形成專業(yè)化農民合作社,為增強農民生產過程中對市場的把握能力及對產品品質的控制能力,適應現(xiàn)代大市場發(fā)展的需求,適應未來農產品電子商務的發(fā)展進行組織準備。除了農民組建專業(yè)合作社這種組織形式以外,農業(yè)參與大市場的另一種組織形式就是規(guī)范化的公司,通常由農民將土地租賃給公司,而農民以員工的形式參與生產。規(guī)范的公司形式和高水平的管理有助于提升參與市場的能力。

注釋:

①、②數據來源于http://Alexa.cn。

[1]、[9]楊浩雄,張夢楠.新型B2B2C電子商務模式在促進鮮活農產品物流信息管理中的應用研究[J].湖南農業(yè)科學,2012(13):123-124、130.

[2]、[10]胡俊波.農產品電子商務發(fā)展模式研究:一個模式構想[J].農村經濟,2011(11):111-113.

[3]張黨利,李安周,李海平.農產品電子商務模式創(chuàng)新[J].湖北農業(yè)科學,2011,50(14):2974-2975,2978.

[4]、[11]童紅斌,盤紅華.浙江省農產品物流“B2A”模式研究[J].商業(yè)時代,2011(9):41-42.

[5]、[12]郭道猛,魯德銀.中心城市鮮活農產品電子商務體系構建研究——兼論優(yōu)化整合武漢城市圈農業(yè)產業(yè)化組織結構[J].農業(yè)經濟,2012(11):117-119.

[6]、[13]河南商報搜狐微博.買菜網為啥吃不開[EB/OL]. [2012-06-07].http://roll.sohu.com/20120607/n344922637.shtml.

[7]張喜才,楊謙.鮮活農產品流通鏈條關鍵節(jié)點及政府支持研究[J].北京工商大學學報(社會科學版),2012,27(2):44-48.

[8]李優(yōu)柱,楊珊珊.中國蔬菜電子商務發(fā)展的問題及對策[J].湖北農業(yè)科學,2012,51(13):2895-2897.

[14]陳瑜.農民專業(yè)合作社數量增長與質量提升并重[EB/ OL].[2012-07-12].http://www.dfcxb.com/html/2012-07/12/content_11_2.htm.

Some Considerations on the E-business of Fresh Agricultural Products Circulation

FAN Xi-feng

(Zhejiang Changzheng Vocational&Technical College,Hangzhou,Zhejiang310023,China)

In developing the E-business of fresh agricultural products circulation,we should take agricultural products E-business website as the bridge between suppliers and demanders;the transactions can be conducted on the website;the products can be delivered in the wholesale market;the consumers can place their orders on the website;the products can be distributed to the supermarkets,farmers markets or communities,where the consumers can pick up their products,by the distribution center.So,we should establish the supply-demand information center depending on the online transaction markets,construct the modernized cold-chain storage bases depending on the existing wholesale markets and accelerate the development of agricultural cooperatives and industrialized corporations to lay a solid foundation and provide guarantee for the development of E-business of fresh agricultural products circulation.

fresh agricultural products;e-business model;construct

F713.36

A

1007-8266(2013)04-0085-06

樊西峰(1977-),男,陜西省蒲城縣人,浙江長征職業(yè)技術學院商務系電子商務教研室主任,高級電子商務師,主要研究方向為電子商務。

林英澤