最美夕陽紅

谷文

“齊白石成名的時候,也就是我這個年紀。”武安梁的筆鋒從攤開的宣紙上細致的劃過,一筆到尾,手略無力,筆鋒斜斜的垂下。“但我這國畫的功力可差的太多了。”

武安梁,年85歲,前廣西省柳州市市長秘書。他對筆者說“我當過兵,所幸是翻譯,當時我們部隊翻譯不夠,英日俄語都要會,我算是對語言比較感興趣的,又早年在蘇聯留學,所以都會一點。”

當筆者問到離休的問題時,老人明顯思考了一下。“離休,是……離休。現在離休的,還在世的同志是越來越少了。”年過八十,老人精神雖然矍鑠,但對自己的年齡顯然心知肚明。“我只是想說,不能閑下來,人一閑下來,就真的老了。心老,身才老。”

最老的新員工

當武安梁出現在某電廠的領導面前時,該廠供應科科長表示:“真嚇了我一跳,說是來了一個老手翻譯,這真是老手,頭發都白了。”不過當武安梁毫無障礙的和俄羅斯工程師討論技術指標時,在場的所有領導都豎起大拇指:這“新員工”雇的,值!而此時武安梁已經六十五歲。

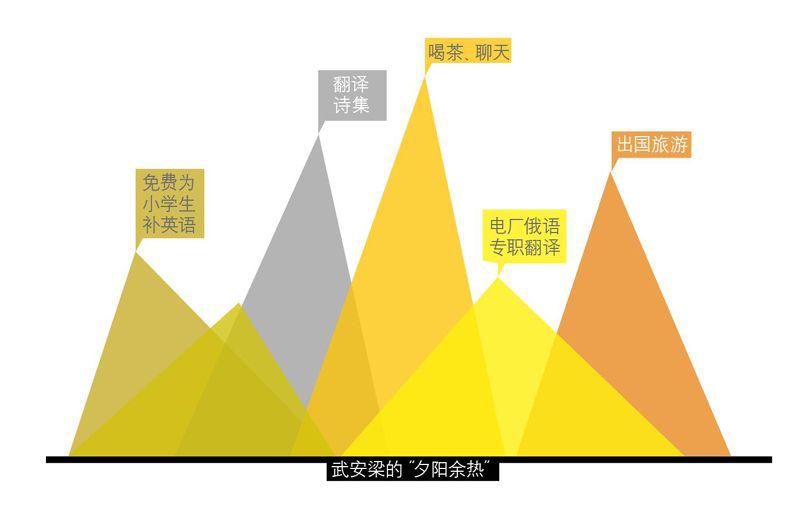

六十五歲的武安梁開始了他離休以后的另一份工作。除了電廠的俄語專職翻譯以外,他又自告奮勇翻譯了日本詩人和井醉茗的詩集,原因只是“看起來不舒服”。

而更讓人不可思議的是,老人在周邊的小區貼了許多廣告,免費給電廠子弟小學的孩子們補習英語。“周六周日,這些孩子們都放假在家,但電廠的一線職工都在忙,有的夜班回家就睡覺了,哪有時間教孩子學習。我年紀大了,天天讓我陪孩子們,我精力也不足。周末幫幫大家的忙,也算我住在這地方,沒白住過。”

武安梁這么說的原因,是他的老伴已經過世將近十年。老人兒女俱全,但都在國外,所幸身體還硬朗,并無大礙。兒女想接他出國,他又精通三國語言,必然生活無憂。但老人說,習慣了。會多少國的語言,但家還是在中國。

筆者環視了一下電廠分配給他的兩室一廳樓房。其中一間被老人做了書房,放著一臺電腦,一張極大的桌面用來書畫之用。客廳茶海茶具一應俱全,老人說,這輩子沒別的愛好,喝茶,聊天而已。“這茶具是托人從日本帶回來的,南部鐵器的東西。”武安梁介紹。

老人說:“每天晚上六點多,吃完晚飯的鄰家老人們必然出現在這個客廳里。風雨不動。大風大雨了,這些老鄰居擔心我自己無聊,打著傘也過來。喝個茶,下個棋都好。我不吸煙,這些老兄弟也都體諒我,還給我帶自家的飯食。”

老人打趣說:“兒時祖上行醫,家底倒是殷實,不至于吃百家飯。這老了老了,倒吃上百家飯了。也好,吃百家飯的孩子長的壯實。”說罷,撫須而笑。

不能停下來的人

“我是一個不能停下來的人。”有了以上那些“忙事”,筆者粗略算了一下,武老每個月的收入居然將近兩萬。“兒女也不用我操心,我總不能拿錢去炒房吧?”武老給自己定了一個計劃:每年兩次國際性出游,像候鳥一樣,夏天去北半球,冬天去南半球。”由于老人優秀的交際和外語功底,用他的話說,到哪里都如履平地。

“我有很多老朋友,當然他們很多都不在了。”老人說到這里的時候多少有些黯然,“我告訴他們,生命并不在于簡單的運動或者靜止,而在于目標。一個人生存的根本,在于有一個前行的方向和目的。哪怕這個目的看起來很遙遠,只要你開始走了,總有一天,它就在你的面前,伸手可及。”

老人說:“我希望這些,能夠讓更多的老人們知道。”