基于工作過程的課程體系研究與開發

——以我院經濟信息管理專業為例

黎霞

(四川職業技術學院,四川 遂寧 629000)

基于工作過程的課程體系研究與開發

——以我院經濟信息管理專業為例

黎霞

(四川職業技術學院,四川 遂寧 629000)

從培養和提高經濟信息管理專業學生的素質、能力角度,提出了經濟信息管理專業學生在工作過程中應具備的知識、能力和素養。探討了從通識平臺課程、專業課程、拓展課程、選修課程及建立四個模塊來構建的“平臺+模塊”的專業課程體系。

經濟管理;工作過程;課程體系

高職院校課程是指為實現特定培養目標而選擇的教育和訓練內容及其安排的總和。社會職業崗位的多元化和人才需求的動態,必然會構成高職院校課程開發的動態多維和多元模式。為此一方面要按照職業崗位分析和職業崗位的工作要求,設立以綜合項目或工作過程為中心的整合課程體系,以完成項目或工作過程的順序來重組課程;另一方面課程重組還應該反映在模塊上,每個“塊”之間是從簡單到復雜,它是個系統性的再造和內在的遞進過程,各模塊之間既保持相對獨立又有機結合,通過教學和實踐模塊確定學生應掌握的知識、能力、素養及與之對應職業考試認證。

1 基于工作過程的課程體系開發思路

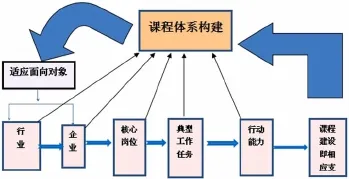

高職教育以服務為宗旨,以就業為導向,以綜合素質為基礎,以能力為本位,培養生產、建設、管理、服務第一線工作的高素質技術應用型人才。職業教育對教師的知識、能力、素養提出了較高要求,要求教師熟悉學生完成項目或任務所必需的工作過程。所以基于工作過程課程體系開發首先要明確課程目標,要以職業能力培養為導向;其次要確定課程標準,打破教材的束縛,根據課程特色尋找“工學結合”的切入點,最好能基于工作過程設計整個課程的順序和內容,樹立教課程不是教教材;最后要精心設計課程,圍繞培養學生職業能力和可持續發展能力這個目標,遵循高職教學規律,符合學生的學習特點,以項目和任務、情境與載體為教學手段,以教學做一體化為教學方法,從而實現知行合一教學目標。因此課程體系的構建必須圍繞專業人才培養模式,以學生成才為宗旨,以典型工作任務為驅動,以就業和可持續發展為導向的指導思想,突出學生知識、能力、素養培養,形成以崗位能力為基礎的課程構建思路如圖1所示。

圖1 課程體系構建思路

2 基于工作過程的經濟信息管理專業課程體系開發流程

2.1 崗位及崗位工作任務剖析

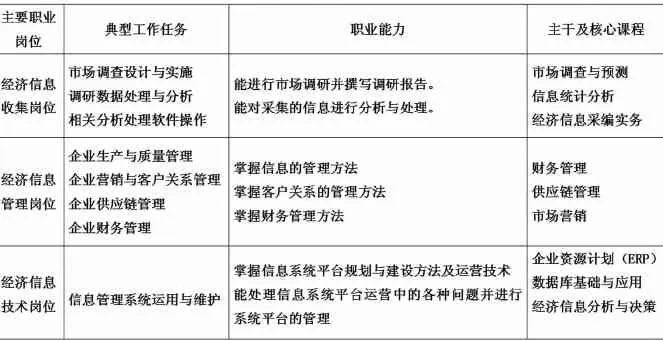

基于工作過程的課程體系開發是以市場需求為切入點,以職業崗位職責、任務、工作流程剖析為依據,以政企行院為開發主體,充分考慮課程之間的邏輯關系,并挖掘課程自身的輻射能力,確定專業主干課、核心課,實現課程開發和教學設計的高度融合與創新。課程開發團隊深入遂寧市政府、市統計局、遂寧市松濤實業集團、四川沱牌股份有限公司、四川高金公司、四川美寧公司等企事業,獲取了50多份企事業對人才需要、崗位設置等調研材料并形成專題調研報告。然后根據崗位勝任條件、崗位工作流程分析結確定本專業的主要崗位分別是經濟信息收集崗位、經濟信息管理崗位、經濟信息技術崗位。通過對崗位及工作流程分析,將其崗位主要工作任務進行剖析,確定了典型工作任務所包含的“作業任務”,然后剖析實現該“作業任務”所必備的知識、技能、素養,按邏輯關系將典型的工作任務依據職業能力培養的關聯性進行分析,形成了工作任務分析成果即“典型工作任務與職業行動能力”如表1所示。

表1 典型工作任務與職業能力

2.2 “平臺+模塊”專業課程體系的建立

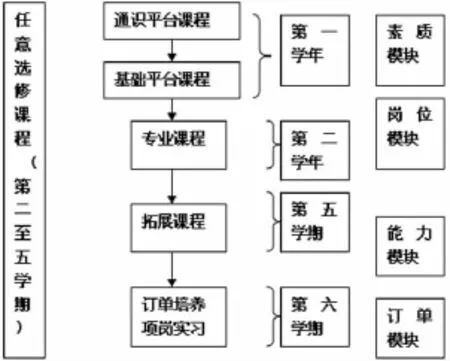

“平臺+模塊”專業課程體系具有以下優點:①集各課程流派之長,有利于課程的多元整合和動態優化。②機動、靈活,有利于形成學生合理知識結構和培養學生自主學習能力。③成果可共享,節省開發時間、費用。在模塊化課程體系建立中打破傳統的“公共課、基礎課、專業課”的課程結構模式,代之以“通識平臺課、專業基礎平臺課、專業課、拓展課和選修課”的新課程結構模式,并把課程結構劃分為四個模塊即素質模塊、崗位模塊、能力模塊、訂單模塊圖2所示。

圖2 “平臺+模塊”專業課程體系

通識平臺課程分為思想素質課程、身心與文化素質課程等,按照培養學生必備的科學文化素養、政治素養及道德素養,培養學生專業學習和終身學習能力,具有人文性和工具性、教育性和職業性、基礎性和發展性的特征,為養成良好的個性、健全的人格,形成綜合職業能力、促進職業生涯的發展奠定基礎。專業基礎平臺課程它不是按照構建寬、厚基礎的學科體系課程,而是按照體現職業崗位共核職業工作需要的,經過整合的寬領域(知識、技能、素養)平臺,強調它們的通用性和統一性,要做到適應面廣、標準統一。它可以是理論課程,也可以是實踐課程或是二合一課程。平臺課程屬于必修課,必須統一課程名稱、學分和要求,并基本保持穩定,平臺課程可以針對一個特定的專業,也可以是跨專業的,根據需要可以靈活組合。

專業課程是專業主干課程和核心課程,它是根據專業面向的職業崗位的共性需要,重點根據從業職業資格要求或按照職業崗位群典型工作任務的要求,經過精心整合的職業化、綜合化課程。

拓展課程是結合專業就業方向的工作領域、工作崗位、職業工作復雜性要求、企業訂單培養、頂崗實習等需要來開設的限定選修課程,主要是為了適應社會對用人多樣化的需要和針對與滿足學習者個性就業的具體工作需要。可以針對就業崗位證書、工種證書或具體崗位要求設置。各課程組要相對自成一個有機體系,通過拓展課程組課程的學習,讓學生在專業面向的崗位中自己準備就業從事某類崗位的工作,能夠比較專、精。

選修課程它是學校根據職業教育的需要和學生的需要,組織開設若干組數量充足、內容豐富、形式多樣的任意選修課程,以滿足學生多樣化、個性化和綜合素質提升的需要。

2.3 課程體系的實施

在課程體系的實施過程中要根據各類課程的性質,緊扣我院經濟信息管理專業人才培養模式,結合該專業實際,采用“123推進式”教學模式,該模式體現出理論內容實務化(通過項目、任務把理論內容轉化為實務內容)、實務內容實踐化(通過真實或仿真的工作把實務內容轉化為實踐行動)、綜合實訓整合化(通過系統完整的全程訓練強化核心職業能力)這一職業教學精髓,通過學生的行動學習實現做中學、學中做、教學做合一,學練并重。在學習的過程中,按照空間的不同將學生獲取知識的場所劃分為課堂教學場地、情境教學場地、實訓教學場地,其中“1”指課堂教學需要1學時。“2”情境教學需要2學時,“3”指實訓教學需要3學時。該教學模式符合職業教育的“學生知識逐漸系統掌握、能力逐漸系統提升”這一職教理念;該教學模式難點是“2”即基于培養學生自主學習能力,一方面要把學習的責任賦予學生,培養學生在學習上的主動性,另一方面盡可能通過“真實項目、任務”來組織教學,讓學生在探究中學習。

3 課程體系建設預期目標

按照“點面結合、重點建設、突出優質、注重實效、循序漸進”建設原則,本專業課程以專業基礎課程建設為起點,選修課程為輔助,主干課程建設為基礎,核心課程建設為龍頭,有目標、有計劃、分階段、有重點地完成課程建設。計劃通過兩年的課程體系建設,逐步形成有利于學生知識、能力、素質協調發展,課程結構優化、內容充實、資源庫豐富并能夠不斷更新、適應社會發展需要的經濟信息管理專業的立體化課程體系。建立基于工作過程課程體系不但有利于教師樹立“人才觀、質量觀和教學觀”,而且有利于開發出一批具有時代特色和高職特色的優質課程,還有利于工學結合,從而實現既能提升教學質量,又能逐步培養學生自主學習和在探促究中學習的能力。

基于工作過程的課程體系,既有通識平臺課程,又有以專業課程基礎為構建成的核心和主干課程,還有專門化拓展和選修課程,充分體現了高職特色課程。通過建立基于工作過程的課程體系從而實現培養學生的復合型的知識與能力結構和可持續發展的學習能力,為學生從事相關的職業工作或轉換職業領域奠定基礎。

[1]姜大源.論行動體系及其特征關于職業教育課程體系的思考[J].教育發展研究,2002,(12).

[2]周勁松.基于專業群的高職“平臺+模塊+方向”課程體系開發[J].職業技術教育,2013,(8).

[3]高巖,馮莉.基于工作過程的《服裝生產管理》課程體系開發與研究[J].紡織教育,2013,(4).

責任編輯:張隆輝

G 718.5

A

1672-2094(2013)06-0122-03

2013-07-10

中央財政支持經濟信息管理重點專業建設項目。

黎霞(1976-),女,四川遂寧人,四川職業技術學院應用數學與經濟系副教授。研究方向:會計與審計。