他們心中的德陽三十年

趙倩倩 牟俊翰

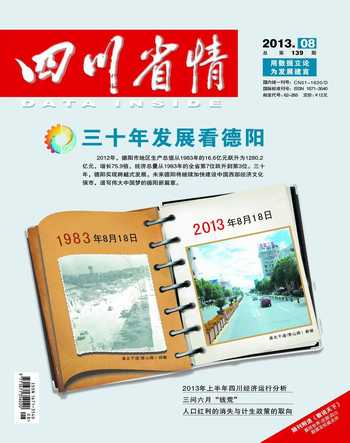

編者按:三十年德陽的發展不止是經濟數字的變動,它還存在于與其發展息息相關的每一個德陽人心中。在德陽發展滿三十年之際,我們分別走訪了經濟、社會、文化等各行業相關代表。聽聽他們心中過去的德陽,看看他們工作生活的變化,聊聊他們心中的期望。

東方電機有限公司總經理賀建華:東電與德陽要共同走出去

48歲任東方電機有限公司總經理。通過他,你能讀懂東電,也能感知德陽。

大潮涌動齊壯大

賀建華進東電時,德陽剛剛起步。雖然改革開放的帷幕已經開啟,但身處內陸的德陽并沒有沿海城市一切都在“躁動”的景象。德陽廣場上大喇叭依然響徹,坑坑洼洼的土地上不時有板車經過。計劃經濟時期的慢節奏還在東電身上留有明顯的痕跡。1984年,東方電機發電設備產量113.6萬千瓦,工業總產值8228萬元;而到2012年,數字已分別變為3211.4萬千瓦、68.3億元。兩相對比,一切都顯得不可思議卻又順理成章。

1993年~1995年,“企改制”開始,東方電機廠作為國家首批規范化股份制改革試點企業率先實施,并分別在香港和上海上市。2004年,電力發展的“黃金十年”時代到來,東電把握機遇將市場開拓至國外,在項目開發中與世界知名企業同臺競技,在巨型機組研制方面也有了相當的話語權。而這些改變的中流砥柱是技術。

葛洲壩175MW軸流轉漿式水輪發電機組、龍羊峽320MW混流式水輪發電機組、300MW“東方型”汽輪發電機、三峽右岸700MW水輪機......,一系列自主研發產品的成功,一步步推動東電改寫行業格局。

20世紀90年代是東電發展輝煌期之一,而此時世界格局風起云涌,信息化、知識經濟潮流澎湃而來,德陽也進入其飛速發展時期。德陽鄉鎮集體工業、私營工業迅速壯大,“工業強市”戰略的不斷實施使德陽工業增加值以年均18.6%的速度增長,工業經濟實力大增。到1999年,德陽GDP總量從1983年的16.6億元增長為221.0億元。

唇齒相連謀發展

“東電的發展需要德陽的承載,它是德陽發展的一個側影,兩者唇齒相連。”談及東電與德陽之間的發展關系,賀建華這樣說道。

隨著成德綿經濟一體化的推動,德陽面臨著新的發展機遇,而東電也將開始新一輪的出發。對此,賀建華也有一個明晰的計劃。

省內企業間的合作和交流必不可少;調整產品結構,加快環保節能、分布式發電等產品開發,加大市場推廣力度,力爭能夠在成德綿經濟圈建立示范項目是策略。加快“走出去”步伐,采取多種方式進一步擴大公司產品在國際市場的占有率,提高國際市場的影響力是前景。

這樣的規劃,需要德陽整個重裝發展環境的支持。“在未來的發展中繼續加大對重裝企業的扶持力度,對企業創新、新產品開發、重大技改投資等給予資金支持。重點發展具有自主知識產權的重大技術裝備和重要基礎裝備;重點支持自主創新項目。盡力為企業自主創新營造更好的外部環境和條件;采取更加靈活的政策措施吸引國內外高水平專業技術人才。”賀建華侃侃而談。

“未來,東電與德陽要相互創造發展環境,才能共同走出去。”賀建華說。“共同走出去”,在采訪中賀建華多次提及。科班出身的賀建華在多年的技術開發歷練中,對企業發展也有自己的獨到見解。“走出去,需要一個讓你不同的點,不同才能出彩。”對于東電、德陽以后的發展,賀建華如是說。而兩者的出彩,東電離不開技術發展道路,德陽離不開腳踏實地的工業。

從1984年大學畢業進入德陽,至此已近三十年。三十年,賀建華與他身處的這座城市呼吸與共,也見證了東電與德陽的共同成長。未來,也必將如此。

東方汽輪機公司黨委書記何顯富:弘揚“東汽精神”助推德陽新型工業化發展

展開東汽氣貫長虹的歷史畫卷,你可以看到一個個有血有淚的轉折點;1966年“一根麻繩艱辛創業”、改革開放、體制改革、金融危機、汶川地震.......,在一次次淬煉中,東汽的工業版圖越來越廣闊,東汽人、東汽精神也在一代代傳承。“到今天,東汽精神內涵越來越豐富;對東汽、對德陽,都是寶貴的精神財富。”東方汽輪機公司黨委書記何顯富說道。

記者(以下簡稱記):何書記,您好。如果可以通過描述兩幅畫面來看東汽的過去和現在,您怎么描述?

何顯富(以下簡稱何):從20世紀60年代到21世紀,東汽的發展波瀾壯闊。如果是描述兩幅畫面,第一幅肯定是屬于第一代東汽人的:他們奉獻青春、揮灑熱血,與蛇為伴、與鼠相鄰,喝溝水、吃雜糧、住古廟,戰天斗地,靠手拉肩扛修鐵路、建廠房,在一個荒涼之地建起了“十里東汽”。

第二幅是現在的東汽:產品種類涵蓋火電、風電、核電、氣電、工業透平、電站輔機及電站控制等多個領域;產品產量連續多年保持世界第一,汽輪機產品在中國汽輪機市場的占有率超過30%,產品遍布國內27個省市自治區以及印度、伊朗、印尼、巴基斯坦、馬來西亞、越南等世界多個國家,深受國內外用戶普遍好評。

現在的東汽是一代代東汽人造就出來的。而第一代東汽人的開拓居功至偉。

記:在東汽經歷的這些節點中,2008年的地震讓人印象深刻,尤其是“東汽精神”。

何:其實“東汽精神”一直貫穿在東汽發展的每個階段。60年代的艱苦創業,70年代、80年代自力更生,90年代積極引進技術和創新,2008年“不怕犧牲,敢于勝利;堅韌不拔,艱苦創業;自主創新,勇攀高峰”都是東汽精神。“東汽精神”的內涵在傳承的基礎上不斷豐富發展。在2008年大地震中,“東汽精神”集中迸發出來,引領東汽完成了抗震救災、恢復生產、災后重建三大任務,并成為了指引東汽闊步前進的強大精神源泉和堅強支撐。

記:能具體介紹下嗎?

何:可以用數字來說話。2008年大地震中,東汽轄區職工及家屬308人遇難,廠房、家屬區大片倒塌,2200余臺設備損壞,直接經濟損失高達27億元。地震后,在黨和國家及社會各界大力支持下,震后一個月就開始生產。2008年在遭遇空前災難情況下,完成了2320萬千瓦的產品產量,是當年原生產計劃的88%,完成了創紀錄的108億元的產值,比2007年增長了13%。東汽新基地建設僅用了一年零九個月就竣工投產,創造了令世人震驚的“東汽速度。這是東汽人發揮“東汽精神”的成果,也是“東汽精神”的一次完美體現。

記:“東汽精神”一直在引領支撐東汽的發展,這種精神對它身處的這座城市的發展將會帶來什么?

何:東汽按照“十二五”目標進行了產業結構調整轉型,規劃了八大產業,重點是在做好、做精“火電、燃機、核電、風電”四大基礎板塊的基礎上,培育新的支撐點。東汽將投入更多的力量,堅定不移的發展新能源產業,提升新能源產業產值的比重。要達到這些目標,在目前新的形勢下,東汽作為一個經濟組織,必須依靠“不怕犧牲,敢于勝利;堅韌不拔,艱苦創業;自主創新,勇攀高峰”的東汽精神凝心聚力,堅持走質量效益型道路,將提質增效進行到底。通過管理提升、精益制造、降本增效、質量提升等各項工作的有效開展,推動實現經濟發展方式的根本轉變,為把德陽打造成具有國際競爭力的重大技術裝備制造業基地和國內一流的戰略性新興產業示范基地做出東汽應有的努力。

新一輪的西部大開發、成渝經濟區規劃、國家支持震后產業發展等這些政策對德陽的發展是非常重要的機遇;德陽處于成都平原,在四川的地級市中離成都最近;縣域經濟基礎雄厚,傳統工業發展不斷向高端化發展,新興工業方興未艾;再有德陽人民的齊心協力、堅韌不拔,天時、地利、人和皆備,德陽建成西部經濟文化強市的目標一定會實現。

宏華集團有限公司董事局主席張弭:企業的創新主題同樣適用于城市

創新是企業的永恒主題

記者(以下簡稱記):資料顯示,宏華是由四川石油管理局下屬的一個集體所有制企業改制而成,剛成立時的情況是怎樣的?

張弭(以下簡稱張):宏華是1997年底成立的,注冊資金僅有80萬元,員工11人,而且當時我們沒有自己的經營場地,沒有固定的產品,沒有投放的市場。起步可以說是非常的艱難。

記:創建伊始,您就提出“要以創新思維打破傳統仿造模式,靠技術和創新來取勝來發展”。為什么將技術和創新作為著力點?

張:這點和我自身的經歷有關。未成立宏華前,我在四川石油管理局廣漢鉆采設備制造廠任副總工程師、副廠長,又在川油廣漢宏華實業開發公司總經理,對技術類的東西非常熟悉。也明白在市場經濟條件下,企業要發展,必須要有過硬的技術,而且是擁有自主知識產權的技術。只有占領技術上的制高點,在行業內才有話語權,才能在市場上開拓出生存空間。

記:宏華的第一次轉折也是因為技術的創新。

張:是。那是1998年,中國從羅馬尼亞進口的上百臺F320鉆機需要升級改造,我們就抓住這一機遇,提出F320鉆機改造方案,方案提出后順利通過了專家現場驗收。我們贏得了第一筆訂單,市場因此慢慢打開。現在市場遠開拓至俄羅斯、中亞、東亞、非洲、東南亞、美洲等。現在宏華的相關專利申請達130項,技術上的優勢使宏華在業內慢慢占有主導地位。宏華的天下是真正用技術打下來的。

記:“科技是第一生產力”、“技術創新”這些道理現代企業都明白。但為什么在踐行同樣的準則下,宏華能從集體小廠轉變為現今中國最大的石油鉆機成套出口企業、全球第二陸地石油鉆機制造商,成為行業內翹楚。而眾多的企業只能“望洋興嘆”?

張:有些說的很熱鬧,但得扎扎實實做到才有效。說來說去,還是圍繞“技術創新”鋪開的企業發展路子。通過技術創新打破市場突破口,開始盈利,加大人才、研發的投入,成果反哺形成一個良性的循環。再加上正確的理念與定位,目標是可以達成的。但不管怎樣,創新永遠不能丟,它是企業的永恒主題。

城市“推陳出新”才能更好發展

記:企業要在激烈的市場角逐中脫穎而出,除卻自身實力,還有什么影響因素?

張:周圍的發展環境也至關重要。對于宏華而言,走得再遠,也需要一個支撐的基座,那就是德陽。宏華是從德陽走出去的。

德陽整個工業的蓬勃發展為宏華的發展奠定了一個大的氛圍。而且宏華的現在也離不開省市領導的支持。5·12大地震時,地處重災區廣漢的宏華受創嚴重。省、市領導親自幫助協調解決產品出口運輸問題,使企業困難得以緩解。在國際金融危機來襲之際,省商務廳又積極向商務部爭取科技創新補助基金,為企業減輕了不小的負擔。

記:今年是德陽設市三十周年,三十年成果顯著。對德陽以后的發展您有什么看法?

張:德陽現在的發展非常迅速,投資、居住環境也更為優越。財富論壇期間,不少世界500強企業前來德陽考察。而且伴隨著成都發展的擴張化趨勢,承接產業轉移,形成與成都互補的局面,將是德陽發展的一個大趨勢。

德陽發展勢頭強勁也會帶動相關產業的發展。進一步良好的政策環境的支持,有利于宏華大后方的穩固,也有利于宏華海外市場的開拓。尤其是現在宏華頁巖氣的開采,內部環境政策寬松了,這個潛力十足的市場對于宏華這方面業務的開展將是極大的促進。

有好的機遇,也需有好的準備。不只是企業,德陽的發展也需要“創新”,尤其是理念上的創新。德陽現在的城市發展規劃,以城區為中心,多組團發展,在重要的節點上建設特色鄉鎮,以生產投資型向生產消費型轉變,都是很好的轉變。

一座城市的發展道路是漫長的,但緊要處就那么幾步,這幾步要推陳出新,才能在過去的基礎上更好、長遠發展。

德陽市天山社區前社區書記朱遠華:如今正是承上啟下的時候

也許是因為以前做過社區工作的原因,現年61歲的朱遠華老人十分健談,從三十年前生產大隊的情況,到自己每一段工作經歷,再到對兒子的培養,都娓娓道來。與記者聊天的時候,朱老一口氣說上了兩三個小時,話語間充滿了底氣和暢快。

朱老居住的旌東街道天山社區被稱為是“城中村”,二十年前這里還是一片農田,后來因為城市發展和行政區域的擴大,土地被占用,當時生活在這里的農民集中分配土地、發放補助用于修建房屋。這是1992年的事,那時朱遠華一家人也從農村戶口轉為了城市戶口。幾年之后,他們將之前修建的兩層樓房重新加蓋、翻新。如今他們一家人居住在其中一層樓,其它兩層則用于出租。

記者看到的天山社區香溪巷完全打破了我們以往對“城中村”破爛、落后的固有看法:路面十分干凈,兩旁的房屋依次排列得整整齊齊,臨近繁華的主城區但又自成一方寧靜的天地。朱老就在這個地方做了十年的社區書記,直到2010年退休,對社區的發展變化有十分直觀的感受。如果再把時間往前推,朱老幾乎見證了城市的每一次變化:從1984年開始,他先后在德陽市旌陽區社會治安派出所、高新區聯防治安辦、德陽市公安局旌東街道派出所工作,工作地點的變化反映出的是行政區劃設置的更迭和城市管理水平的提高。

“1983年的時候,德陽市只有東南西北四條主要街道,如今城市規模已經擴大了好幾倍,城市建設也日新月異,”朱老說:“三十年前從沒想過會有今天這么大的變化,沒想到會住到這么大的房子,更沒有想到會買車。呵呵。”朱老的愛人也已經退休,岳父也與他們同住,再加上兒子一家三口,正是四世同堂!

談起兒子,朱老滔滔不絕:“他1995年參軍,1997年就作為第一批軍人被派往香港特別行政區,2002年退伍之后就一直在德陽市建設規劃局工作,如今正是工作承上啟下、作出成績的時候。”

如今,也正是德陽社會經濟發展承上啟下、做出新成績的時候!

廣漢市金輪鎮小作坊主孫勇建:勤勞肯干生活就會好

上世紀八十年代初,孫勇建只有十幾歲,守著祖上傳下來的一畝三分地,他和父母以及兄弟幾個擠在一間老舊的土坯屋里。由于經濟條件所限,孫勇建讀完初中就退學回家務農了,那時的他覺得自己就如同所有“面朝黃土背朝天”的農民一樣要一輩子被束縛在這土地上。

也是從上世紀八十年代開始,中國農村大地上發生了翻天覆地的變化。市場機制開始被引入到農業和農村經濟中,綜合生產能力有了全面提高,農業增長方式發生明顯改變。這一變化也深入到了身處西部的德陽。特別是從2000年開始,德陽市實行新農村建設、統籌城鄉發展,2006年全面取消農業稅再一次減輕農民壓力,解放了農村生產力。

2013年7月,孫勇建的家已是一幢兩層的小洋樓,有了自己的獨門獨院。院子里大部分地方整齊地堆放著已經制作好的掃把以及木材等原材料,儼然已是一個小有規模的家庭作坊。孫勇建頗為高興地向記者介紹道:“我們的掃把完全不愁銷路,制作多少,顧客要多少。現在受限的主要是場地和人手問題。”從幾年前開始經營家庭作坊起孫勇建就把精力更多地放在了副業發展上,他給我們算了一筆賬:掃把平均一個可賺2塊錢,他和妻子一天可制作50個左右,收入著實可觀,如果能擴大生產規模,收益將再增加。

在金輪這樣的農業鄉鎮,除了副業,農民收入來源主要還是種植業。“單靠種點糧食肯定不行,一定要要種植季節性蔬菜,”在(下轉第38頁)(上接第33頁)談到近年來收入增加的問題時,孫勇建說道:“自己一定要勤勞肯干,我們又種糧食又種蔬菜,還干起了副業,一年到頭都沒閑著。當然也離不開政策扶持,農業稅取消了,我們種的蔬菜也都有協會集體收購。”

在此基礎上,廣漢市的現代農業和觀光農業發展迅速,目前已經建成了小麥專家大院以及油料基地等各類糧食產業和試驗基地。以及各類農業體驗園。

如今,孫勇建家庭年收入能夠達到五六萬,在當地處于中等水平。孩子在成都上大學。城市和農村的界限已經變得沒那么清晰。當然,不變的是他們淳樸的性情和勤勞的品質。