提高高中學生建模能力的教學模式研究

鐘靜

摘 要:構建以培養高中學生模型能力為目標的教學模式,讓教師能夠找到一個行之有效的操作程序,以教學模式為載體、以落實培養學生的建模能力。

關鍵詞:建模能力;教學模式;高中學生

“教學的經典定義是設計環境。學生在與環境的相互作用過程中學會學習。一種教學模式就是一種學習環境,包括使用這種模式時老師的行為。”

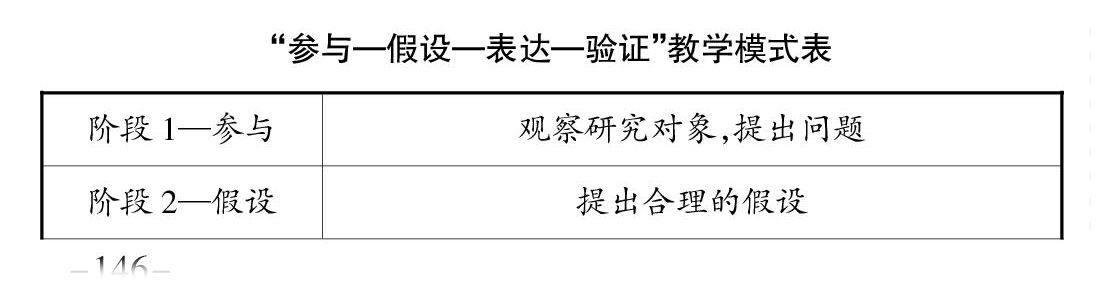

根據人教版必修3的內容,建立數學模型一般包括4個步驟,經筆者的反復實踐,建立數學模型的步驟既是學生的思維步驟,又是教師的教學行為、教學步驟,它們共同構成了學生的學習環境,那么這四個階段就是建立數學模型的教學模式。下表是對這一模式的介紹。

階段1要求教師給學生提供一個問題情境,并引導學生觀察研究對象,明確待解決的問題,這個活動的目的是通過承擔學習任務建立與已有的知識經驗之間的聯系,使學生在智能上參與概念的探索過程和技能的訓練過程。

這一階段強調通過創設問題情境來激發學生的學習興趣,創設的問題情境力求與學生的實際生活相聯系,能夠吸引學生的注意力,從而達到使學生能夠主動參與建構知識的目的。

階段2,提出合理的假設。筆者認為這是整個教學模式中最重要的一個環節,因為在不同的假設前提下,很可能會得出不同的數學形式,這也是在歷年高考中有關數學問題最容易出錯的地方,特別是高分的學生。如,只有單基因遺傳病,基因型為雜合子的雙親婚配,后代出現隱性純合子的概率才是1/4;在環境、食物、空間等資源有限和無限這兩種情況下,同一種群的數量隨時間的變化是不同的,所以在這一環節中,首先要讓學生明確可能有幾種假設,在不同的假設條件下所建立的數學模型是否一致。

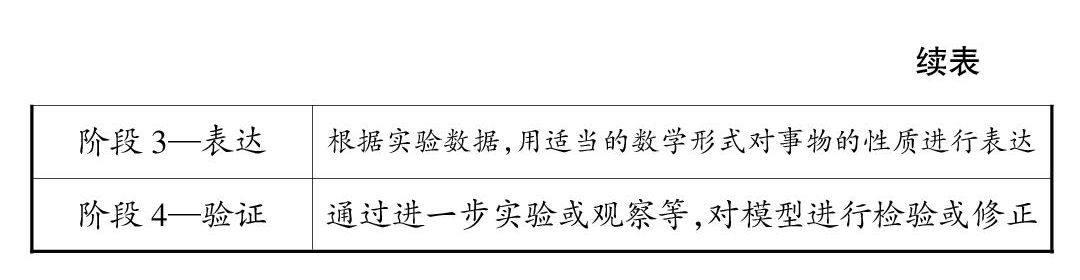

階段3,是本教學模式的中心環節。教師要求學生根據資料中的有關數據,進行分析、抽象、概括、總結,力求能夠找到一種清晰的模型來加以解釋或描述,可以是數學表達式,也可以是坐標圖等形式。在這一個階段中,學生是學習的主體,是活動的中心,教師的作用是引導和幫助。有的學生可能會感到困難,有的給出的可能是不充分的解釋,有的可能忽略了實質性的部分,教師可以作出適當的指導與提示,最終目的是讓學生找出共有的規律。在這一階段學生通過主動學習處理材料,理清思路,從而能夠正確識別和定義新概念。

階段4的目的是要求學生將第3階段表達的模型應用于新的情境中,對自己建立的模型進行檢驗或修正,做進一步的確認,以拓寬和加深對模型的理解,獲得更多的信息和技能。

(作者單位 江西省萍鄉中學)