育書香氣韻

劉繼芳

我校所倡導的“知書達禮”之“書”,詮釋為書里書外之書香氣韻。“書里”,指的是運用教材掌握知識;“書外”,指的是拓展閱讀,博覽群書。

《義務教育語文課程標準(2011年版)》指出:“培養學生廣泛的閱讀興趣,擴大閱讀面,增加閱讀量,提倡少做題,多讀書,好讀書,讀好書,讀整本的書。鼓勵學生自主選擇閱讀材料。”而對整個小學階段課外閱讀量的要求是145萬字。

由此可見,不論從學校特色發展的高度,還是從語文教學的角度,我們都應努力培養學生閱讀的習慣和能力。而我校地處城鄉接合部,進城務工的農民子弟以及通過進城務工購房入戶的新市民子弟約占學生總數的65%,學生及家長都欠缺閱讀的習慣。越是這樣的現狀,我們越迫切需要培養學生的書香氣韻。我們以學校為依托,以課堂為載體,以課本為基礎,以教材為“引子”,通過“以讀引讀”的方式,拓寬學生的閱讀空間,改善學生的閱讀現狀,培養學生的閱讀習慣,并立項開展了“校本文化特色背景下,以讀引讀推進閱讀”的課題實踐研究。

一、以教材為載體,將閱讀與語文教學密切結合,尋找“以讀引讀”的切入點

語文教材文質兼美,是閱讀啟蒙、推進閱讀的最好依托。根據學生的年齡特點和語文課程標準對學生各年段的閱讀要求,我們在學期初及單元導讀課實施了師生共同推書目、在課堂教學中注重拓展閱讀、每月開展一次讀書交流課等閱讀推進活動,并對不同年段設定了不同的課堂“引讀”目標。

(一)低年段以關鍵詞語為抓手推進閱讀,重在激趣

識字教學是低年級語文教學的主要內容,推進閱讀必須緊扣教學重點,從關鍵詞語入手。

《山青青》是語文S版小學一年級上冊的一篇詩歌,描繪了山青青、水青青、草青青等“青青”的初春景色。教師在進行閱讀推進時便緊緊圍繞“青”字,從“ⅹ青青”入手,做足文章:①學習生字“青”;②配合畫面理解“青青”;③說說你在課外書上見過這樣的詞語嗎?④把詞語放回到課文中你會讀嗎?⑤歌頌春天的詩歌有許多,你能給大家背誦一首嗎?⑥拿出自己課前做的“小研究”,組內交流一下“我和春天交朋友”的收獲(“小研究”呈現:寫話、畫畫、詩配畫、詞語、抄寫有關的句子等);⑦教師推薦書:《鼴鼠的四季》。

概括起來,低年級推進閱讀的基本流程如下:學字—學詞—讀文—“先學小研究”(即課前開放性研究性學習)拓展—讀本推薦。以關鍵詞語為抓手推進閱讀,起點實,易操作,小處著眼,視野廣大。本課結合形式多樣的識字游戲,讓兒童自主自覺地與文字打交道,鼓勵想象、聯想、創編、表述,培養學生對語言文字的熱愛,鼓勵學生遨游書海,泛舟拾貝。

(二)中年段以單元主題為“引子”,重在積累

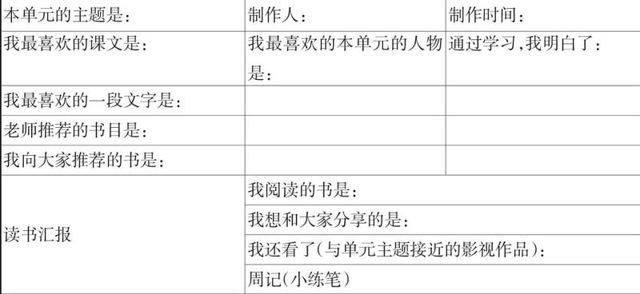

在中年段,為了便于學生讀書積累,我們設計了下面的讀書卡(見下表)。

每到單元學習結束,我們將召開一次讀書匯報會,引導學生學會分享讀書的收獲與快樂。有時也會把這個讀書匯報會擴展為圖書交流會,讓大家在匯報收獲的同時互相交換好書。

(三)高年段植根于文本主題的拓展,讓閱讀走向深入

在高年段怎樣將閱讀由課內延伸到課外,適度拓展,并使二者有機滲透,我們從課標中受到了啟發。《義務教育語文課程標準(2011年版)》指出:“閱讀教學是學生、教師、教科書編者、文本之間對話的過程……應引導學生鉆研文本,在主動積極的思維和情感活動中,加深理解和體驗,有所感悟和思考,受到情感熏陶,獲得思想啟迪,享受審美樂趣。”

《司馬遷發憤寫<史記>》是五年級的一篇經典閱讀課文。此文的教學目標為:借助朗讀表達自己對課文內容的理解,感悟人物的內心世界;在理解品味語言的過程中感受司馬遷忍辱負重,發憤著書的精神。我們圍繞“發憤”二字,設計了如下教學環節:①復習導入;②質疑“發憤”——重點突破;③感受“發憤”——聯系前文;④品悟“發憤”——總結全文;⑤叩問“發憤”——布置作業;⑥延伸“發憤”——課外閱讀《史記》。

在這一課的設計中,推進閱讀的內容是對文本的拓展與延伸,能夠讓學生在今后的閱讀中進一步感受司馬遷在“發憤”背后不屈不撓的人生信念,從而實現“用教材教”這樣一個教學目的。在高年段推進閱讀,應更多地讓學生讀有所悟、讀寫相輔,植根于文本主題的拓展,讓閱讀走向深入。

二、開展豐富多彩的讀書活動,為推進閱讀搭建平臺

為了提高教育質量和促進學生的全面發展,培育學生人人好讀書、人人讀好書的終身學習的習慣,我校開展了一系列豐富多彩、靈活多樣的讀書學習活動,收到了較好的效果。

(一)建立流動圖書館

“好書交換站”是富有我校特色的圖書流通方式。每個學生將自己的書刊名做成卡片,張貼在交換站的版面上;同學通過交換站了解書刊信息,直接向書刊的主人借閱。交換站上,有圖書,也有雜志。圖書琳瑯滿目,有科普知識,有小說,有歷史故事,有文學評論,有人物傳記,還有趣味幽默大全等。

“好書交換站”的建立,在學生中營造出了良好的讀書氛圍,極大地豐富了學生的課余生活,讓學生自然地親近書刊,喜愛閱讀,逐漸養成了熱愛書籍、博覽群書的好習慣。此項讀書活動的開展,還促進了班級流動圖書館的建設和發展。

(二)開展“牽手美文”讀書交流活動

語文教師每周可自由指定一節課作為學生集體閱讀交流時間,指導并激勵學生快樂讀書、分享讀書的樂趣。通常情況下,各年段會根據學生的年齡特點選擇開展“故事會”“讀書博覽會”“名人名言”“書海拾貝”“換一本書,交一個朋友”等不同的活動形式。一年級的小朋友還可以在老師的指導下制作小小粘貼書,做到圖文并茂、情趣盎然,可有效地激發學生對書刊的熱愛之情。

(三)舉辦“智慧芳草園”一字千金書評活動

該活動旨在讓學生每人認真閱讀一本好書或美文,學會用簡短的語句點評其中的精髓,并以文章或卡片的方式寫作閱讀體會,不斷提高閱讀品位。五、六年級還可以將書評與課堂教學結合起來,以達到課上學知識、課下練本領的目的。

(四)舉行“智慧一家親”親子讀書活動

學生在家里設置家庭小書架,與好書交朋友;學校再組織開展“與父母共讀一本書”活動,要求孩子與家長“共讀”好書之后,再共同制作讀書信息卡,卡上寫明書名、作者、頁數、閱讀時間等基本信息以及親子讀書筆記(讀書語錄、感言、心得等)兩大部分內容。

三、實施校本讀書評價,以等級評定的方式推進閱讀

閱讀是一種習慣,而習慣的養成需要從小、從嚴、從細、從長。本著著眼未來、關注眼前的原則,我們以《義務教育語文課程標準(2011年版)》為依據,從讀書時間、讀書方法、讀書態度等方面考量學生的閱讀狀況,將閱讀納入《拱極小學學生行為習慣考級指標》。我們將小學六年的閱讀狀況分成六個等級:

一級:樂于讀書,在師長的指導下,每天課外閱讀或聽父母朗讀不少于10分鐘。

二級:主動讀書,選擇適合自己的讀物,每天閱讀不少于20分鐘。

三級:靜心讀書,堅持讀整本書,每天閱讀不少于30分鐘。

四級:讀課外書時,主動摘抄感興趣的片段,每天課外閱讀不少于30分鐘。

五級:充分利用零散時間,廣泛閱讀,每天閱讀不少于40分鐘,每兩周讀完一本書。

六級:熟練掌握借閱、上網等獲取圖書信息的方法,收藏并與同學交流圖書資料、網絡信息。

等級評定并不按年級考評,而是采取學生自己申報、同學互評、征求家長意見、班主任和任課老師最終評定的方式進行。等級申報一年兩次,學生不分年級可以視個人實際情況越級申報,學期末舉行習慣考級證書頒發儀式。

讀書習慣的六個等級內容,把抽象的“愛讀書”形象地描述為樂于讀、主動讀、靜心讀乃至熟練讀,同時具體到積累讀書的時間和方法,名為考級,實際是將閱讀習慣“物化”,便于有效推進。

四、加強環境創建,營造校園閱讀氛圍

校園環境具有強大的教育引導功能。為了推進閱讀,我們開展“主題特色”建設,讓校園的每個角落都說話。

我們在校園顯著位置設立主題標識,將校園內的墻壁設計成文化長廊,以禮儀招貼畫、古詩、讀書格言等形式建設樓道文化,在走廊上設置方便學生閱讀的簡易書櫥,教室內有圖書角,學校有全天候開放的圖書室。而每間教室門口的書型班牌以及上面古印體的“知書達禮”四字,也在時刻提醒著孩子們做愛讀書、有禮貌的好學生。閱讀逐漸成為我校學生學習生活的一個有機的組成部分。

開展“以讀引讀 推進閱讀”課題實踐活動,使我校收獲了不少榮譽:第十五屆全國青少年愛國主義讀書教育活動三等獎,中華經典誦讀課題優秀課題獎,以及自治區、疊彩區讀書活動組織獎等。

新教育實驗的倡導者朱永新教授說過:“一個人的閱讀史就是他的精神發育史。”“不待人教,自能讀書。”這是我們推進閱讀實踐要達到的終極目標。

(責編 白聰敏)