踐行國際理解 開發多元化校本教材

辛士紅 杜娟芳

國際理解教育(Education for International Understanding) 是聯合國教科文組織倡導的一項教育活動。2005年,我校以“小學開展國際理解教育實踐研究”為課題進行了深入研究,開發了以“國際理解”價值觀為核心的系列校本課程。國際部承擔著大部分的課程實施任務。七年來,在芳草校本課程建設的基礎上,國際部結合自身實際,立足國際化辦學,開發了一系列多元化校本課程,奠定了堅實的國際理解校本課程基礎。

2007年以來,在學校領導的大力支持下,國際部組成調研組,對學生的發展需求進行了深入的調查與分析,以此為依據開設了四大類共計25門校本課程,其中絕大部分都以選修課的形式呈現,每周兩課時,涉及1-6年級,我們在校本課程建設的基礎上開發了11本校本教材。

校本教材開發的必要性

1.補充原有教材的不足

國際部有來自全世界60多個國家的700多名學生,他們有著不同的文化背景。與中國學生相比,他們對漢語、對中國文化有著特殊的渴求,這一群體的特殊性決定了國際部教材建設必須在原有教材的基礎上多元化、特色化、國際化,以適應世界各國兒童及家長的學習需求。

2.減輕學生的壓力

校本教材根據學生的實際編寫,語言適合學生的實際水平,內容上更具趣味性和開放性,不但能夠讓學生輕松理解,而且能擴大學生視野,快樂學習。

3.滿足不同學生的需求

校本教材滿足不同學生的需要,發展自己的興趣和特長,激發學生的積極性和創造性。

4.促進教師專業能力的不斷發展

教師根據自己對學校、學生的了解,開發出符合本校特色和適合外籍學生個性發展的課程,在實踐中提升教學和科研能力的過程。

學生發展需求調查

為了更貼近學生實際,我們首先用調查問卷的方式對國際部五年級5個班共104名學生進行課程內容需求調查,根據外籍學生的實際情況,我們圍繞著“學什么、怎么學,學了以后怎么評價”來設計問卷,并且讓家長協助填寫,在此基礎上我們對部分學生、家長和教師進行了訪談,經過數據統計和分析,發現國際部學生及家長的課程內容需求集中在以下七個方面。

1.趣味性強、可動手操作的課程內容(如制作模型、舞蹈)。

2.能了解和接觸中國傳統文化的課程內容(如剪紙、象形文字、京劇),這些內容明顯有異于學生所來自國度的文化。

3.能教會學生如何與他國學生合作與交流的課程內容(如漢語、文明禮儀)。

4.能到戶外或校外進行參觀、調查、游玩的社會實踐性課程內容。

5.能培養學生的藝術、體育特長,發展學生的藝術修養和愛好的課程內容。

6.與生活息息相關,能培養生活技能的課程內容。

7.能有助于學習主干課程的一些拓展性學科內容。

校本教材的開發目標

1.從語言類、學科拓展類、中國傳統文化類、社會實踐活動類四個方面開發出10本以上的校本教材。

2.開發符合外籍學生認知規律的,實用性、趣味性強,圖文并茂的校本教材。

3.爭取部分優秀的校本教材能公開出版,進行推廣。

校本教材的開發流程及現狀

為了有效達成目標,國際部成立了校本教材開發小組,按照“學生需求評估與分析——編寫講義,課堂實踐——總結提煉形成教材——試用教材,聽取各方反饋——修改完善”的思路進行開發。在形成、試用教材和修改完善階段都有專家引領,國際部專門召開了研討會,邀請了大學教授、市區各級教研員進行指導,下一步我們將繼續邀請專家全程跟蹤指導。各學科專人負責,有步驟、有計劃地實施。

目前國際部開發的校本教材有四大類:語言類、學科拓展類、中國傳統文化類、綜合實踐活動類共11本,其中《芳草漢語》第一二冊已經由商務印書館公開出版,《零起點漢語口語》一套三本已在國際部漢語零起點班試用,也正在積極籌劃出版。

校本教材的三大特色

1.體現對本土文化和多元文化的重視與尊重

為了促進世界各國兒童的文化理解和尊重,校本教材本著 “融中西文化,匯其精粹”的思路,培養學生對多元文化的理解和尊重,以至喜愛。

比如:美術《送福到家》一課,設計了中外文化的對比。簡潔的文字,精美的圖片,讓學生直觀地感受到中西文化中蝙蝠的不同寓意;《窗》一課由甲骨文的窗字展開聯想,古樸典雅的中式窗與華貴艷麗的歐式窗并列,讓學生感受風格迥異的建筑美;數學《奇妙的數字》追溯古代計數系統的差異,從我國古書《易經》的記載延伸到3000多年前的古埃及壁畫,再到日本琉球群島的漁民生活,向學生展示人類共同的智慧。

2.具有較強的趣味性和可讀性

動手做一個可愛的皮影,與同學一起表演功夫熊貓片段;畫一個葫蘆面具,賦予它喜怒哀樂;用十五巧板拼成一個個栩栩如生的動作;用一張紙加一個甜甜圈就讓這張紙像飛機一樣飛起來,這些聽著都讓人興奮的活動都是我們校本教材的內容。

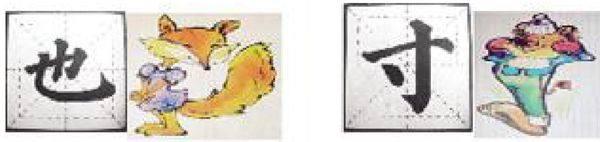

這樣有趣的設計還有很多,用數板的形式報燈名兒,并且認識京劇中的行頭;用小動物造型活靈活現地展示范字的結構特點,如用尾巴翹翹、氣定神閑的小狐貍表示重心偏左,而翹著腳尖、前仰后合的小獅子則表示重心偏右。(如下圖)

3.注重教材的實用性和可操作性

國際部校本教材來源于教學實踐,又運用于教學實踐,“教師好用、學生樂學,他人能看”是我們追求的風格,也是最大的特點。

美術組借鑒國外教材編寫的經驗,從課堂實際出發,整理出自己獨特的框架,打破了人美版美術教材一課兩頁的傳統模式,而是以每課四頁的形式進行編寫。并將每課內容分為四個環節,每個環節都做到有目標、有實施、有特色。突出體現了實用性和可操作性。知識介紹重在介紹中國傳統文化的基本知識和生活運用,讓學生輕松地感受美;藝術實踐以最直接的步驟圖的方式清晰展現教學的重要過程,即使在沒有教師教學的條件下,讀者也可以自學,讓學生清楚地學習美;展示園地不僅展示學生的原創作品,并且讓學生用涂染五角星、寫評語等有趣的形式對自己喜愛的作品進行評價,讓學生快樂的領悟美;主題拓展給學生留下無窮的想象空間,激發學生繼續探索知識的好奇心,讓學生努力地追求美。

校本教材的使用反饋情況

對于這套校本教材,教師們認為教材操作起來簡單,讓教學省時省力;學生們認為教材學有所用,生動有趣。專家們也是贊譽有加。

北京市對外交流中心谷天剛主任認為:“這是一套比較系統、制作精美的少兒零起點對外漢語口語教材。”

北京戲曲學院曹寶榮教授認為:“《京劇》從簡單的認識行當到了解行當,最后能夠演唱部分唱腔兒。從易到難,符合學生認知規律,另外教材內容豐富,適合小學生學習。”

美術特級教師榮景生認為:“美術教材突出顯示了實用性,制作精美,技法清楚。”

朝陽區數學教研員孫家芳老師認為:“《趣味數學》符合學生認知特點,能有效拓展學科知識。”

以上介紹的只是國際部校本課程建設的一個側面,近年來,國際部在集團領導下加大了校本課程建設的力度,突出了校本課程文化多元化、思維方式多元化、評價方式多元化等特點,為培養具有“中國情懷、國際視野”的芳草學子而不懈努力。