保衛食物主權

李北方

在多元化成為一種基礎性的價值觀念的當下,想在某個觀點上達成普遍共識是非常難的。但“民以食為天”這句古訓想必沒人會反對的。

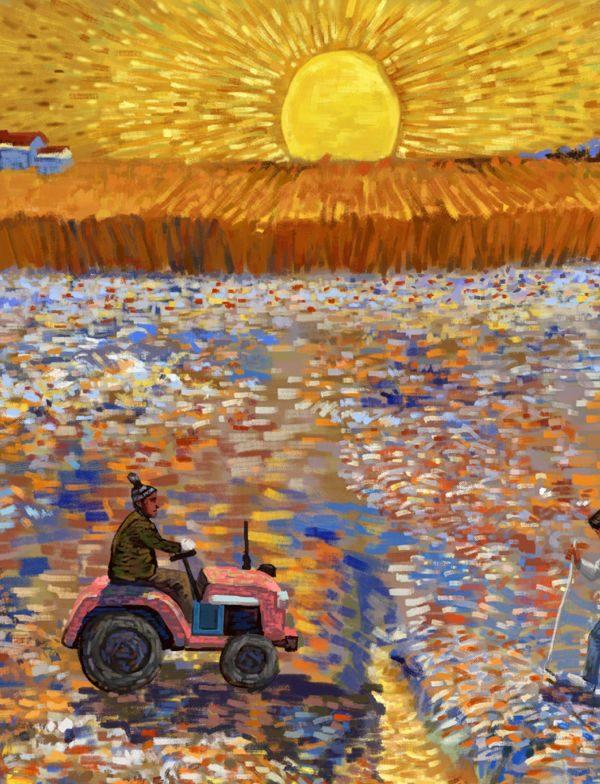

獲取足夠安全的、健康的、可負擔的食物對人的重要性無需多言,這是最基本的人權,是“生存權”的題中之義。在人類歷史的大部分時段內,農業在為人提供食物的同時,也起到了維護生態平衡的作用。

可是,人們在這個領域面臨著日益突出的問題。對絕大多數中國人來說,匱乏年代已經遠去,吃飽不成問題了,但如何能夠吃得好成了頭疼的大事,食品質量普遍不能讓人放心;世界范圍內還有大量人口(包括一部分中國人)遭受食物短缺問題的困擾,與此同時,食物浪費的現象大規模存在;農業非但不能起到凈化生態的作用,反而成為比工業更大的污染源;等等。

對此類現象進行羅列已經不新鮮了。它引起了公眾對問題的關注,卻難以起到加深對問題的認識的作用。深層次的理解是推動真正變革的前提,所以理論化的視野是不可或缺的。

現在比較盛行的討論框架仍然是糧食安全。但這個理論框架的局限性已經表現出來,比如它強調在糧食總產量可以滿足總需求的條件下,糧食安全問題可以通過自由貿易得到解決。糧食危機的發生事實上否定了這個假設,也暴露了這一理論與現行的食品生產流通體制背后的權力關系之間的共謀。

在本期策劃中,我們引入了食物主權的概念來看待和分析相關的問題。食物主權并不是一個新的理念,它已經出現數十年了,已經而且正在全球范圍內得到了越來越廣泛的響應。

這是一個更具批判性的理論框架,它要求對既有的食物體制進行全方位的反思,重構其中的權力關系,實現食物的生產與消費的民主化這一目標。食物主權敦促我們超越一些習以為常的理念,重視人(作為食物生產者的人和作為食物消費者的人)的權利,重視民族國家在保障人民獲得安全、健康的食物方面的責任。

食物主權關乎每個人,關系到現在和未來。關于食物問題的討論也應該持續地深入,“只有進行時,沒有完成時”。