尋找早期英國工人階級

趙川

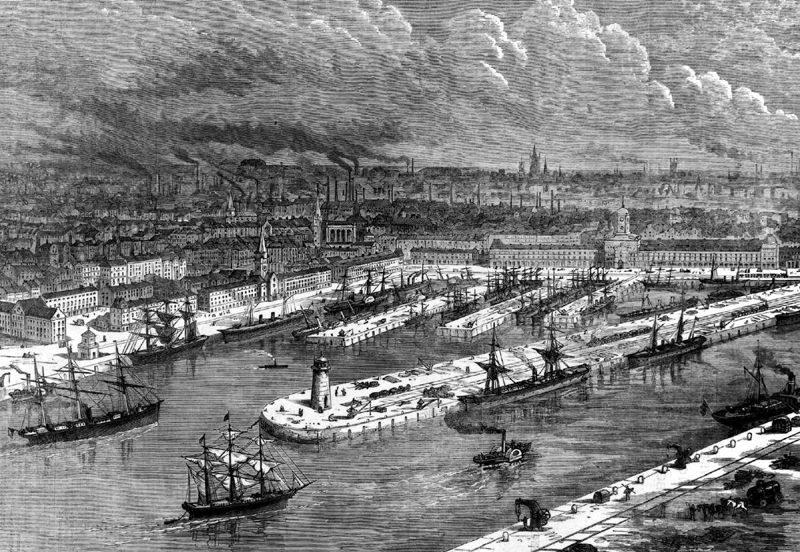

2009年7月第一次去曼切斯特城,是去參加一項藝術節活動。閑暇時在城市里逛,走過一排排今天尤顯高大的老早的紅磚房子。它們有著特別的氣息。我漸漸意識到這些房子和街道,它們見證過這座城市曾作為主力參與并帶動的那個重要歷史段落。現在,那個時代已經走進昏沉歷史,但世界早已在它全面而刻骨銘心的影響之中。無數的棉花、紗錠和布料,夾雜著煤炭、鋼鐵,吐出白氣的嶄新蒸汽機,最早開進來的火車,停在最早的火車站,忙碌著的最早的產業工人,最早的如馬克思、恩格斯在《共產黨宣言》里所描繪的“一無所有”的無產者, 以及,那時還在青壯年的馬克思、恩格斯本人,這些都曾在這幾條街道和幾排房子前出現。

后來,在曼城科學及工業博物館的策展人亞當·達博給我的信里,他這樣信手拈來地描述街道、房子和工業革命時代的曼切斯特。

“……國王大街有一段時間也是英格蘭銀行的所在地,這很能說明曼徹斯特當時所處的地位。它的位置在離大街頂端一半的地方,標志是一個藍色的匾牌。順著國王大街右邊再往前走,有一條通道叫保羅莫爾,它通向昌塞利廣場和布斯大街。在這邊的角落,有一座建筑物,門楣上依然有‘格勒格兄弟公司的字樣,那是格勒格兄弟紡織品工廠的總部。

“我還建議短時造訪一下安可斯,特別是紅山大街和羅西戴爾運河兩岸周圍的街道,就在大安可斯大街的那邊,靠近皮卡迪尼。安可斯是世界第一個工業區,從18世紀90年代開始發展起來,那個區的大街都是按照柵格式排列的。盡管最老的廠房隨著時間的推移進行了大規模的擴建,但其中有兩家現在還保留著,那就是A & G Murray和McConnell & Kennedy,都是曼徹斯特最早的工廠。這個地區的一些街道名稱都—與擁有紡織廠的家族有關,從中可看出他們的傳承……

“市政廳是紡織業給曼徹斯特及其周邊地區帶來財富的象征,短暫訪問這座大樓應該是可以的。你可以看看石柱上雕刻的棉花和棉桃,以及地板上的蜜蜂馬賽克。在整個曼徹斯特,你都會注意到蜜蜂這個象征物—街頭護欄就是一個例證—蜜蜂象征工業……”

在亞當的郵件里,曼切斯特的這些街道和房子邊,工業革命曾是它的家常事。這座因紡織業興起的城市,位于英國工業革命核心位置,也是與之相隨的種種社會變化的現場。許多走過這些房子和街道的人中,據說一度有高達8萬人,走向圣彼得廣場并聚集起來。1819年8月16日,廣場上發生了英國歷史上著名的“彼得盧慘案”—當時人們要求改革選舉制度,廢除谷物法和取消禁止工人結社法。激進政治領袖H.亨特因此被捕,以謀叛罪被判刑。廣場上的暴力鎮壓造成11人死亡,包括2名婦女,400余人受傷。在生產和生活發生了變化的現場,人們因希望更多社會變革而慘遭鎮壓。

當年,曼切斯特因為是世界規模最大的棉紡織品生產地而繁榮富庶。它的原料棉花,來自美洲的奴隸種植園,紡織成品隨殖民和貿易流向世界各地。它因此最早被叫做“世界工廠”。如今,曼切斯特原來的重要產業全都垮掉了。那些工業移去了海外勞動力更便宜的地方,比如中國。

當年,曼切斯特因為是世界規模最大的棉紡織品生產地而繁榮富庶。它的原料棉花,來自美洲的奴隸種植園,紡織成品隨殖民和貿易流向世界各地。它因此最早被叫做“世界工廠”。如今,曼切斯特原來的重要產業全都垮掉了。那些工業移去了海外勞動力更便宜的地方,比如中國。

有不少人相信,中國也在經歷一次工業革命。我們的工業(革命)史專家,相信哪天也能如數家珍地講起,哪座城市、哪片工業或高新園區里的哪些技術、品牌和工廠 ,它們如何如何。但大家真的能無愧嗎?只要有人掙到錢就行了嗎?因為伴隨了“世界工廠”生產力的,是勞動密集型的產業生產模式,盡管它仍是今天世界經濟和民生的重要基礎之一,但從在英國西北部誕生之日起,就弊端叢生,惡名昭著。它的早期之惡,在恩格斯1845年寫就的《英國工人階級狀況》中有詳細描述。而中國能無愧地解釋,我們是在一種怎樣的基礎之上,延續著“世界工廠”的歷史?

棉紡廠里微縮的工人歷史

2012年夏初,我前往英國。在曼切斯特,我穿過大大咧咧正為歐洲杯亢奮著的人群,去找那里的人民歷史博物館。

人民歷史博物館的展示相當出色。英國史學家E.P.湯普森著名的《英國工人階級的形成》中的很多文字描述,在那個博物館里因插圖、肖像、照片、實物和模型裝置,變得具體、生動,甚至有某種現場感。一塊展牌上寫著:“秘密社團:在18和19世紀早期,有技能的男工組建社團以改善勞動條件。工會便是這些社團搞的。但這些社團是非法的,只能秘密聚會。所以,噓!不要告訴任何人。”

第二天下午,我在科技博物館看到1847年改造成的完全使用蒸氣動力的織機,并等來了館里的工業史專家亞當·達博先生。隨后由他帶了去曼城郊外的奎瑞班克,看一處老紡織廠。

亞當一路開著車,一邊講起當年工業革命從英國開始,因為此前英國已有自己的工匠和私人經營傳統,還有農業基礎和國內市場。同時,英國擁有鐵礦、煤礦等礦產資源,還出產麻和羊毛,水利條件也有利于用作動力或運輸。大英帝國航海和殖民地的拓展,18世紀開始的銀行業的發展,人口和需求的增加,都大大推動了工業革命的發生和發展。

18世紀中期,貴族勢力逐漸增強,慢慢奪取了原本由農民自由耕種、收獲的公共土地。無法以農為生的農民開始流向城市,在那里尋求活路。而碰巧那時廉價原材料的進口,城市的擴張,經濟的膨脹,以及機器的發明,都同時發生著,這為英國的工業革命創造了條件。在那之后,產業步入自行發展的軌道,同時促進了人口增長。19世紀上半葉人口呈幾何倍數地增長,增長勢頭一直持續到20世紀。所有這些因素,它們相互聯系,相互作用,造就了那些快速變化的時代。

早期的紡織作坊由水力帶動,分散在農村。從1774年起,人們開始考慮使用蒸汽做動力。19世紀的頭10年里,采用蒸汽動力的第二代紡織作坊開始逐漸移入城市。那里有便利的勞動力資源,和近在咫尺的燃料供應。至此,產業開始增長,曼切斯特也逐步成為紡織業中心。當時曼城的那個交易所,控制世界上80%的棉花交易。英國的棉產品90%是用于出口。這體現了英國西北棉紡織業在整個世界經濟中的重要地位。

鄉間的奎瑞班克老棉紡織廠 ,是座巨型城堡一樣的老房子。這座工廠從1784年一直使用到1959年,都由喬治家族經營。并且一直到最后,它都是一座以水力作為主要動力的棉紡織廠 。它在1976年已改建成關于那段歷史的工業博物館。亞當曾在這里工作多年,所以十分熟悉情況。

那座巨大的廠房,經歷了漫長的從逐步擴大到后來漸趨萎縮的過程。它的鼎盛期大約是在19世紀80年代前后,最多時有434人在里面工作。建筑內部分了很多層,從占了主要面積的各道紡織工序的工場車間和動力設備,到庫房,到管理部門。今天,作為一座陳列館,它試圖從各個面向,展示那座工廠在舊時代里的生產方式和工作環境。各道工序的紡織設備,水動力和稍晚加入的蒸汽動力,都小部分開啟著,有人操作并可回答提問。我跟了亞當穿過一條條低矮過道,走進包裹在那座大房子里的各種生產勞動場所,想象那時巨大的機器聲響,渾濁難聞的空氣,以及生產壓力下勞動者的忙碌腳步。

這種早期的工廠很多分散在農業地區。奎瑞班克棉紡織廠的工人部分來自周邊及鄰近地區,也有來自較遠的教區。在當時的英國,各地教區有義務照看教區內的窮人。比如有些教區和工廠達成協議,將自己那里的孤兒或者貧苦孩子送到工廠做5至7年的學徒,以解決生計和教育問題。1837年 “學徒法”設立后,基本禁止了學徒工的招收。這迫使雇主不得不提高雇工待遇。

我們的工業(革命)史專家,相信哪天也能如數家珍地講起,哪座城市、哪片工業或高新園區里的哪些技術、品牌和工廠,它們如何如何。但大家真的能無愧嗎?只要有人掙到錢就行了嗎?

從1789到1837年法令廢除學徒制之間,這家工廠最多時有近100名學徒工,居住在專門的學徒宿舍里。這個專門安置學徒的地方,外面有菜地,里面是學校,頂樓是宿舍。學徒從7歲開始,14至16歲之后就搬到成年工人居住的村子里住,然后成立自己的家庭,養育孩子。那時工人家庭的孩子,從小就會在工廠里幫活。妻兒老小,甚至整個家庭里的3代人,都可能會在工廠里工作,那時沒有退休制,只有老到干不動了。

喬治家族不同于其他工廠主,奎瑞班克棉紡織廠只開一班。但在1847年前,那一班長達13個小時。另外,這些工廠都有些維護管理秩序的手段,打罵是常事,還有在耳朵上掛重物、罰錢或加班等。紡織廠的工作壓力大,勞動的重復性很高,加之噪音、灰塵、氣味、悶熱,工傷事故發生頻繁。到19世紀,大量的工人示威和運動,從破壞機器,到憲章運動,推動著工人權利的發展。政府通過了一系列的法規,以改善工作環境,尤其是保護婦女和兒童。有記載,喬治家族在1835年到1836年間,因違反工廠條例,被罰了12次之多。到19世紀中期,熟練工工會已逐步被承認,到19世紀70年代則取得了合法的政治地位。

離開工廠,亞當帶我去看當年的學徒宿舍,及比鄰工人們住的村子。前塵往事在眼前和腳下的黃昏細雨里,沉寂,濕漉漉,有一點泥濘。

馬恩在恰尚姆圖書館

一天早上,來到曼切斯特的厄威爾河邊,走進恰尚姆音樂學院古舊的石頭門洞,我到了恰尚姆圖書館。這座圖書館始于18世紀中期,是英國最早的公共圖書館。在這個像哈里·波特魔法屋一樣的地方,我見到了館長邁克爾·鮑威爾先生。他從深深的一排排鎖起的書架中走來,手上拿了一大串鑰匙。他說你從中國來,我給你看馬克思當年在這里讀過的書。他打開一個柜子,捧出一堆書。

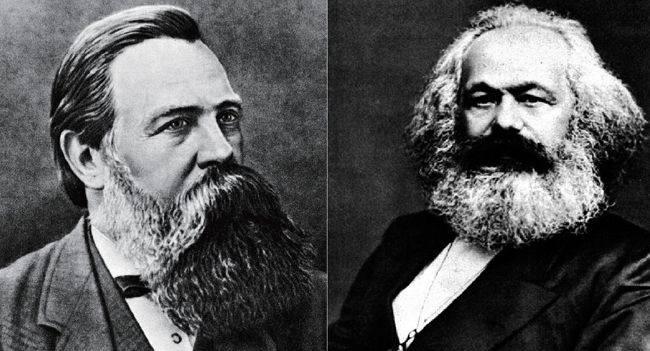

恩格斯1842年被父親派來曼切斯特一家父親擁有的紡織廠工作,據說是為了消除他頭腦中的激進想法。幾年后,他根據親身的觀察和相關資料,寫出了《英國工人階級狀況》,1845年在萊比錫出版。同年夏天,馬克思從德國來到曼切斯特。馬克思和恩格斯在恰尚姆圖書館里閱讀,推進他們的研究工作。那些書基本上是18或19世紀初的英國經濟史學著作。鮑威爾館長說,這大致也開始了馬克思從黑格爾、從哲學向經濟學的轉向。我問館長,是否因為曼切斯特是勞工階級的重鎮,這吸引來了馬克思。鮑威爾館長十分有把握地說,不是,我肯定馬克思是為這些書來的。他解釋說,當時除了大英博物館,這里是當時僅有的擁有這些經濟和政治類圖書的免費圖書館。

我跟了館長走進里邊一個小閱覽室。在一處有一張大桌子和兩排長椅的窗洞前,他將那些書全都留給了我。后才知道,這原來是馬恩當年讀書的位置。那些書中包括一本《窮人的狀況》,是關于11世紀以降底層人們的生活狀況,記載著不同時期的工資等等。在人民歷史博物館,我記下些簡明介紹早期社會主義及馬克思主義的文字:“社會主義意味了每個人擁有所有的東西。兩個生活在英國的德國人:卡爾·馬克思和弗里德里希·恩格斯,提出了這個想法。社會主義思想從19世紀80年代開始成長,1900年一些社會主義團體幫助組成了新勞工黨。”“社會主義是生產、分配和交換的集體所有制。馬克思和恩格斯是根據在曼切斯特開展的研究,發展出了這一理論。馬克思主義影響了19世紀80年代以后的勞工階級政治……”

利物浦:他緬懷他的時代

離開曼切斯特,我來到利物浦,在老碼頭邊住下。走在鋪得整齊,管理得干干凈凈的碼頭上,想要想象點什么,緬懷點什么。但那是什么?工業革命的種子和果實,早已從這里啟航,沖向全球。別處都被攪動得舊夢難續,忙碌起來,而這里卻休閑了。現在默西河邊的阿爾伯特碼頭成了觀光景點。在曼切斯特,現在最讓外人感興趣的是它的足球產業。而在利物浦,盡管市中心許多維多利亞時代老房子擠作一堆,帶了狄更斯小說中場景的味道,但更多人跑來是緬懷披頭士樂隊。

我在旅館房間里,見到來赴約的利物浦地方史專家科林·迪瑙特。他講工業革命在利物浦的源起,非常不同于曼切斯特,主要不是工業,而是碼頭文化。這種不穩定的傳統,深深影響了那里的激進主義傳統。后來談到工會,科林更興趣盎然。

他講利物浦有很多社會運動例子。比如20世紀70年代早期,持續長達兩年的大型建筑工地罷工,也有很多罷工是出現在汽車生產線上。但到七八十年代撒切爾夫人的政策,是哪里的勞動力便宜,便把工業移到哪里。人們不得不沿用一直以來的罷工辦法,設法保護自己的工作機會。在利物浦,這種努力貫穿整個20世紀70年代。工人們在不斷流失的工作崗位面前聯合,重新成為一個統一的工人階級。另外,港口的集裝箱化,對于碼頭工人是一大問題。紛爭大約從60年代一直持續到90年代。90年代中期由利物浦碼頭工人引發的一次勞工爭端,牽動國際勞工運動,規模龐大。但這大概也是利物浦工運的最后一擊。英國工人階級的衰落,其實是以1984至1985年的礦工罷工失敗為標志。礦工一直以來都是英國工會政治的標桿,被認為是英國工人階級的代表。

我原先只以為和科林的話題,會集中在利物浦與工業革命的關系上,但科林卻激情四溢,為利物浦的工會傳統而自豪。原來他上世紀80年代一直參與利物浦的政治活動,是地方政府公務員國家工會中的一個委員會的主席,職責是幫助基層工會的日常事務。在他看來,礦工的失敗,意味著在英國任何工人都可以被打敗了。他說這個結果對整個工人階級影響巨大……“都結束了,我們沒希望。”他說。

他緬懷他的時代,說那是尚能為工人提供一定保障和成長空間的時代。但現在,他兒子上過大學,卻沒有養老金,社會提供的保障和科林28歲就能自己負擔買房子相比,差得很遠。他覺得這也許是前些年英國出現街頭暴動的原因。因為那么多年輕人,不知道他們的未來在哪里。