人性元素升華本土音樂劇

王悅陽

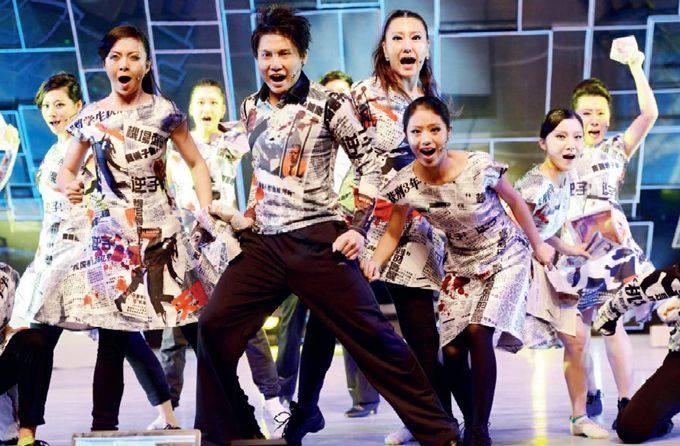

從《悲慘世界》的破冰之旅,到《媽媽咪呀》有了中文版,十多年間,音樂劇作為“舶來品”,在中國、在上海開出了別樣的花朵。從引進到制作內地版,從拷貝到原創,《媽媽,再愛我一次》見證了音樂劇本土化的道路。而作為此次制作參與方之一的上海視覺藝術學院,自十年前建院以來,就一直非常注重音樂劇制作、表演,不少學生更是親身參與了本次演出,取得了一定的成績。為此,《新民周刊》記者與上海視覺藝術學院顧問戴平教授進行了對話。

《新民周刊》:戴老師曾經擔任上海戲劇學院黨委書記,如今又是上海視覺藝術學院顧問,更是著名的戲劇評論家。在您看來,音樂劇的“本土化”道路現狀如何?

戴平:這些年在上海出現了“音樂劇熱”,我覺得是必然的。我本人擔任上海白玉蘭表演藝術獎的評委很多年了,看過的音樂劇不少,去年到今年就看了10多臺,有的是直接引進,從國外直接把劇團請進來,是原版。也有把外國的劇用中文來演,比如《媽媽咪呀》,也取得了很好的成功。但我們自己的原創的、民族化的,比較親民的音樂劇,好像還是屈指可數。其中優秀的,可以經得起時間、空間、舞臺和觀眾考驗的,能夠久演不衰的作品,我覺得現在好像還沒有出現,我們還在期待中國自己優秀的音樂劇可以出現。

這次的音樂劇《媽媽,再愛我一次!》,基礎非常好,具備成為久演不衰的,我們中國自己的、民族的、老百姓可以雅俗共賞、喜聞樂見的好的音樂劇基礎。

《新民周刊》:作為參與者和評論者,您如何評價《媽媽,再愛我一次!》?

戴平:美學過去講真善美,這是一個標準。當然,在當代好像已經被顛覆了。在表現形式上,包括戲劇的很多本體規律上都已經被打破了,出現很多離奇古怪的新的戲劇形式。但不管怎么變,衡量一部作品最根本的,它的美學價值的高低,實際上還是有一個標準不會變,它里邊所蘊含的、人性的程度是不會變的。這部劇,表現的是母愛、親情,表現的是孝親、人倫、人性、寬恕,青少年的成長和家庭的悲歡離合等等。我想,中國的傳統道德觀、家庭觀,很多母子關系等等,到今天是不會變的。比如對母親要孝順,不要“子欲養而親不待”。這個戲里面,兒子醒悟了,真正欲養的時候,母親癡呆了,不能領受兒子的愛。當然劇中兒子的愛喚醒了母親,好像給我們一些希望,但確實也有“子欲養而親不待”的意念在里面。劇中的母親是弱者,但又是一個非常自強自立的,具有仁愛、寬廣的胸懷,非常偉大的一個母親。

后現代主義的美學家瓜爾蒂尼講過,一個藝術品到底能否穿越歷史時空而重生?到底能越過多少歷史朝代還保持住它的生命力?這就得看藝術本身所蘊含的人性的圓滿的程度,我想這個戲是具備了這個條件的。

《新民周刊》:除了打響牌子,走出國門,在音樂劇本土化的道路中,上海視覺藝術學院是否也有更多全新的規劃?

戴平:這個戲本身就是校企深度融合辦學的一個成果。按照龔學平校長的辦學理念,辦學校,絕對不能關起門來自己在象牙塔里辦學,一定要和社會、和企業的需求相結合。這個戲實際上是我們學校和著名德稻教育集團聯手合作的一個成果,可以說是第一個比較成功的作品。這個作品,因為前景看好,有比較好的社會效益和經濟效應產生,就是我們深度合作的體現。這部戲,是德稻集團聘請的音樂劇方面國際級的大師,也是我們學校聘請的特聘教授。具體到演員,一部分是李盾大師請的,也有一部分是上海視覺藝術學院三、四年級的學生,里面有些演員也可以逐步由學生替代。學生有機會直接參與演出,水平也就提高了。我們還要和德稻聯合辦音樂劇中心,還要造音樂劇中心的大樓,接下來合作也會更多。