某工程CFG樁復合地基的檢測與分析

陳冬梅

(中冶成都勘察研究總院有限公司,四川成都610023)

隨著我國城鎮化建設和拉動內需戰略的不斷深入,各地興建了大批中高層建筑。由于地質情況不盡相同,這對有效確保地基承載力及控制沉降變形提出了更高的要求。CFG樁即水泥粉煤灰碎石樁,是由碎石、石屑、砂和粉煤灰摻適量水泥加水拌和,制成的強度等級C5~C25的樁,同樁間土、褥墊層一起構成了復合地基。CFG樁復合地基由于具有施工容易、承載力高、適應性廣以及造價低等特點,得到了越來越廣泛的應用,取得了良好的經濟、社會效益。

1 地基處理工程概況

擬建工程為成都市高新區國際生態總部園,總建筑面積約135 535 m2,層數3~4層,采用框架結構、鋼筋混凝土獨立基礎。

1.1 場地地質條件

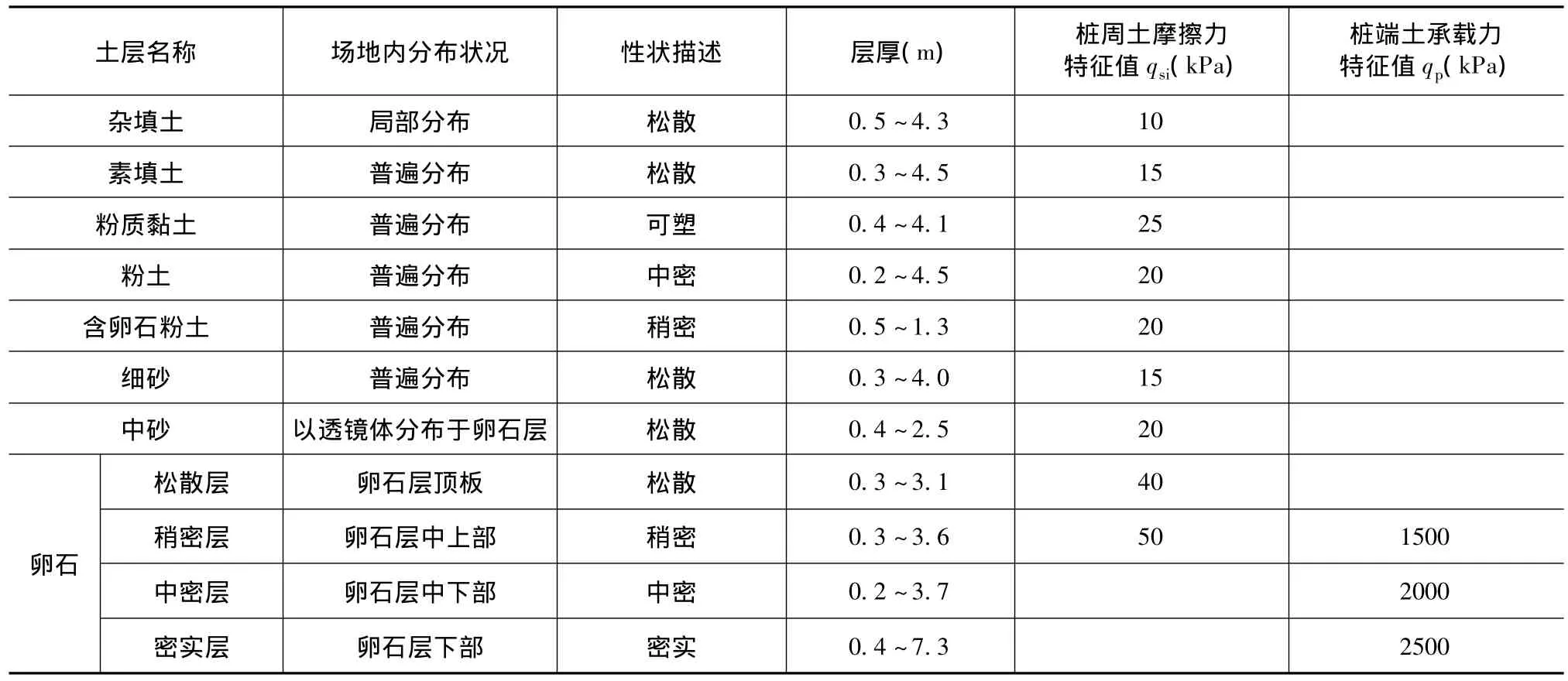

場地地質單元屬岷江Ⅱ級階地,勘察鉆探揭露的深度內,地層結構見表1。

表1 地層結構分布

1.2 復合地基設計概況

結合前期勘探與建造要求,CFG樁以稍密~密實卵石層為樁端持力層。設計樁徑為350 mm,樁長1.80~7.50 m,正方形布樁,采用取土成孔灌注成樁法,樁間距不大于1.0 m,樁體強度為15 MPa。要求復合地基承載力特征值fspk≥250 kPa,變形模量 E0≥11.5 MPa。

1.3 檢測方法

按《建筑基樁檢測技術規范》(JGJ106-2003),可采用靜載荷試驗測地基承載力,用低應變反射波法測樁身完整性。本次檢測對象為工程一期一標段52號、63號樓共251根樁,按規范要求,靜荷載試驗取3個點,低應變試驗取26根樁[1]~[6]。

2 靜載荷試驗

2.1 檢測原理

試驗采用堆載法,由桁架、主梁、工字鋼和跳板搭成堆載平臺,上面均勻堆放砂袋,構成加載反力系統。將一面積為1 m2的方形剛性壓板置于樁頭中心上,壓板下鋪設不大于20 mm的中粗砂找平層,加載采用一個1 000 kN油壓千斤頂放于壓板中心,通過手動油泵控制其出力。壓力值由經過標定的壓力表給出,再由千斤頂的標定曲線換算成荷載值。試樁的沉降變形通過對稱布置于樁頭的4個百分表測量。試驗用儀器的容許壓力均大于最大加載時壓力的1.2倍。

2.2 試驗方法

本次試驗采用慢速維持載荷法進行逐級加載,每級加載量為預估地基極限承載力的1/8,由于試驗確定的最大加載荷載不小于2倍設計值(即500 kPa),故每級加載量可取63 kN。每級加荷后,按間隔 10 min、10 min、10 min、15 min、15 min分別測讀一次沉降量并詳細記錄,之后間隔取30 min。同時,應使每級荷載維持時間不小于2 h。每加一級荷載后,當1 h的沉降增量小于0.1 mm,認為已達到相對穩定,可加下一級荷載。當出現以下現象之一時即可終止試驗:(1)沉降急劇增大,土被擠出或承壓板周圍出現明顯隆起;(2)累計沉降量已達到承壓板寬度的8%;(3)當達不到極限荷載而最大加載壓力已大于設計要求壓力值的2倍。卸載時,可分4級等量卸載,每卸一級,須間隔30 min讀記回彈量,待卸完全部荷載后間隔3 h讀記總的回彈量。

2.3 試驗結果

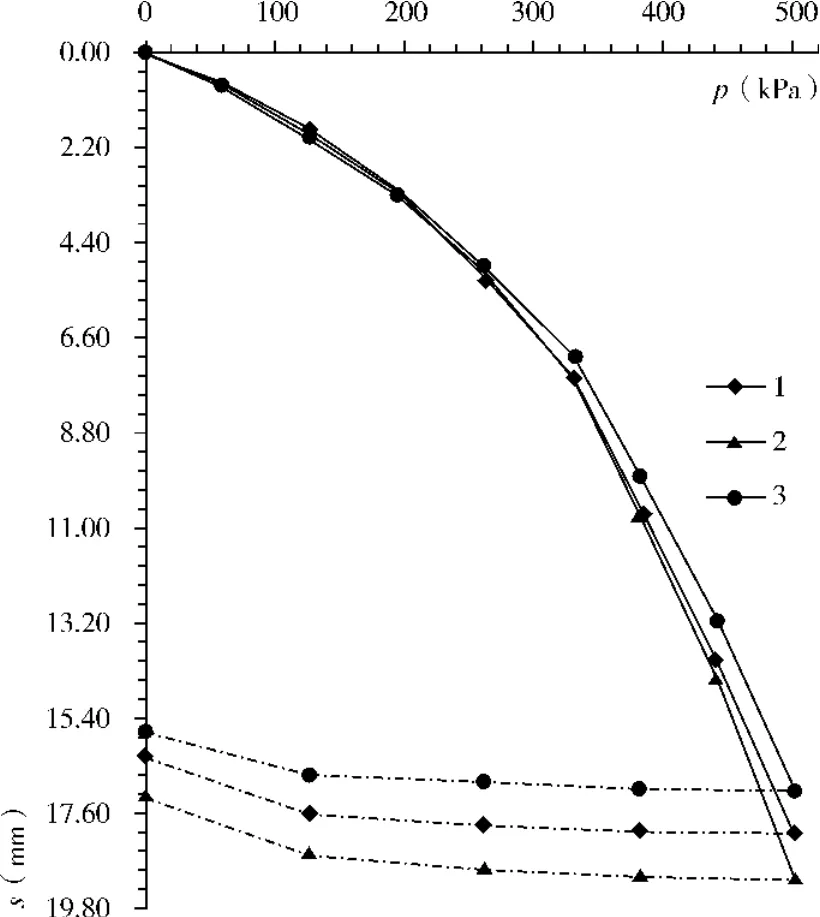

試驗取52號樓19#、63號樓29#、63號樓110#共3個測試點,P-S曲線分別見圖1中的1、2、3號線。3個試驗點加載至502 kPa時,總沉降量為17.08~19.12 mm,沉降量不大,且P-S曲線相對平緩,無明顯陡降段。同時,加載過程中,荷載板四周地面無裂縫,無側向擠出現象,綜合分析,該復合地基承載力達到了設計要求值。

圖1 靜載荷試驗P-S曲線

3 低應變反射波試驗

3.1 檢測原理

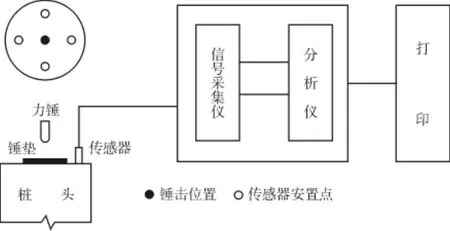

該方法通過在樁頂進行垂向激振,產生彈性波并沿樁身向下傳播,在樁身存在明顯波阻抗界面(如樁底、斷樁和嚴重離析部位)或樁身截面積變化(如縮頸或擴頸)部位產生反射波,經接收、放大、濾波和資料處理,可識別來自樁身不同部位的反射信號,據此計算樁身波速,判斷樁身完整性和混凝土強度異常,原理見圖2。

圖2 低應變反射波法測試框圖

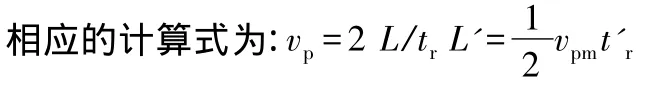

式中:vp為樁身混凝土的波速(m/s);L為樁身全長(m),tr為樁底反射波的到達時間(s);t'r為樁身缺陷部位反射波的到達時間(s);vpm為同一工地內多根已測合格樁樁身縱波速度的平均值(m/s)。

根據所測波形特征,結合樁的混凝土設計強度等級要求,將樁身結構的完整性按四類劃分:

Ⅰ類:樁身完整。

Ⅱ類:樁身存在輕微缺陷,不影響樁身結構承載力的正常發揮,在工程中可以正常使用。

Ⅲ類:樁身存在明顯缺陷,對樁身結構承載力有影響。Ⅳ類:樁身存在嚴重缺陷。

3.2 試驗結果

所測26根基樁波速為2 630~2 980 m/s,其中,22根基樁樁身完整,屬Ⅰ類樁,另4根樁在1.1~1.8 m處有輕微離析,屬Ⅱ類樁。

4 結論及建議

對場地內已建CFG樁復合地基,采用了靜載荷試驗測地基承載力,低應變反射波法測樁身完整性,結果表明,承載力特征值fspk≥250 kPa,26樁中22根為Ⅰ類樁,4根為Ⅱ類樁,成樁質量達到了設計要求。

CFG樁復合地基成套技術在我國的推廣與應用不足20年,其施工及檢測技術還存在著較大的改進空間,通過施工實踐,對其提出如下幾點建議:

(1)規范中僅規定了卸載的方法,但卸載后的變形量即回彈量可以體現樁基變形的特性,其作用應進行進一步的研究。

(2)試驗中通過手動油泵控制千斤頂的出力,利用人工讀數的方法記錄沉降量,使得結果極易受人為因素的影響,建議該技術在今后的發展中將自動加荷及數據采集引入進來。

(3)低應變檢測試驗中,由于縮頸、夾泥、離析以及斷樁造成的反射波波形特征差別不大,往往只能結合施工過程及 個人經驗對缺陷類型進行估計,同時,依據反射波的時間差,只能確定缺陷的位置,對缺陷程度進行定量判斷則較難,這是該技術值得改進的一面。

[1]JGJ79-2002建筑地基處理技術規范[S]

[2]JGJ106-2003建筑基樁檢測技術規范[S]

[3]中冶成都勘察總院有限公司.成都高新國際生態總部園項目復合地基檢測報告[R].成都,2012

[4]史佩棟,高大釗,桂業琨,等.樁基工程手冊[M].北京:人民交通出版社,2008

[5]王勝軍.客運專線路基CFG樁質量檢測與分析[J].長沙鐵道學院學報(社會科學版),2011,12(1):222-224

[6]徐亮,李建,李小泉.CFG樁復合地基靜載檢測方法探討[J].水電站設計,2011,27(1):91-94