胡愈之在《東方雜志》上的文學翻譯

王 勇

(河北師范大學 文學院,河北 石家莊050024)

胡愈之在中國現代史是以編輯家和社會活動家著稱的,同時他還是一個著名的翻譯家,但人們在研究胡愈之時,多注重前者,而對作為翻譯家的胡愈之關注不多,關注胡愈之的文學翻譯的論著幾乎沒有。事實上胡愈之和茅盾是商務印書館內最早用白話文寫作并關注新文學發展的少數幾個人之一,1920年《東方雜志》改版后,商務印書館安排胡愈之協助主編錢智修編輯《東方雜志》。主編錢智修作為一個寬厚的長者,自知知識結構和文學觀念與五四后的文學主流有差距,于是就讓胡愈之等年輕編輯放手去做。從《東方雜志》出版的實際情況來看,至少在1920 -1923 的四年之中,胡愈之不僅是文學部分的實際編輯者,而且是此時段最重要的文學翻譯家。在這四年中,胡愈之不僅翻譯大量文學作品和理論文章刊登在《東方雜志》上,而且還親自為某些文章撰寫和配發“識語”等,這些都證明了胡愈之的編輯身份,也顯示著胡愈之作為文學翻譯家對于中國現代文學的重要貢獻。

一

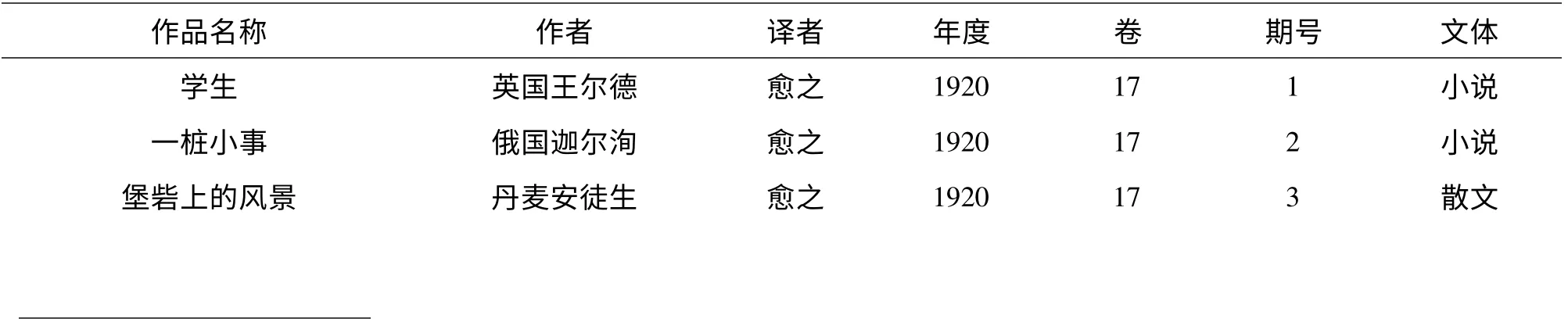

胡愈之此時段文學翻譯,不僅數量多,而且涉及的國家、文體也多,體現出胡愈之廣闊的翻譯視野。胡愈之的翻譯涉及俄國、英國、波蘭、丹麥、德國、法國、捷克、南非、挪威、日本、瑞典、西班牙、猶太等多個國家和地區,文體有小說、劇本、散文、童話、寓言、詩歌等,涉及的作家有二十多人。見下表:

1920年起胡愈之在《東方雜志》上發表的翻譯文學作品

鶯與薔薇 英國王爾德 愈之 1920 17 8 小說人道 俄國 愈之 1920 17 11 寓言慈善家 俄國 愈之 1920 17 13 寓言陸士甲爾的胡琴 俄國乞呵甫 愈之 1920 17 17 小說消極抵抗 俄國高爾基 愈之 1920 17 20 小說革命黨 俄國阿采巴希甫 愈之 1920 17 21 小說喪事承辦人 俄國布雪金 愈之 1920 17 23 小說海上 西班牙伊白涅茲 愈之 1920 17 24 小說三死 俄國托爾斯泰 愈之 1920 17 9,11 小說歡樂的家庭 德國滋德曼 愈之 1921 18 2 小說三堆口沫 俄國梭羅古勃 愈之 1921 18 2 寓言那怎么樣呢 俄國梭羅古勃 愈之 1921 18 3 寓言一個老公公和一個老婆婆 俄國梭羅古勃 愈之 1921 18 4 寓言外交 猶太賓斯奇 愈之 1921 18 12 獨幕劇平等 俄國梭羅古勃 愈之 1921 18 13 寓言秋之火 瑞典淮特 愈之 1921 18 20 劇本為跌下而造的塔 俄國愛羅先珂 愈之 1922 19 1 童話出了一冊詩集的人 捷克Svatopluk Cech 愈之 1922 19 14 小說她愛我嗎? 波蘭B·Prus 愈之 1922 19 15 小說失望的心 俄國愛羅先珂 愈之 1922 19 15 詩歌生命的恩物 南非須林娜女士 愈之 1922 19 16 散文枯葉雜記 俄國愛羅先珂 愈之 1922 19 5,6 散文街之歌者 日本小泉八云 愈之 1923 20 1 散文鐘法國萊美德爾 愈之 1923 20 4 小說懷中冊里的秘密 西班牙倍那文德 愈之 1923 20 4 劇本豬的歷史 俄國Vlas Dorosevie 愈之 1926 23 5 小說貧窮世界的第一次發見 挪威恩特賽夫人 愈之 1928 25 22 小說唔唔 俄國都介涅夫 愈之仲持1920 17 4,5,6小說

胡愈之的翻譯中俄國文學作品占了半數以上,有17 篇之多,但他并不是只盯著一個國家或作家,而是將目光灑向了世界各處。這里不僅有發達的法俄等歐洲國家,而且也有日本、猶太和南非等國,特別是對南非女作家須林娜的譯介,顯示出譯家的獨到眼光——即使較為落后的非洲也引起了胡愈之的關注,展示出胡愈之為了中國文學的現代化而多方面找尋學習資源所做出的努力。1921年3月,胡愈之在《東方雜志》第18 卷第6 號的“新思想與新文藝”一欄中發表《南非女文學家須林娜》一文,文中首先通報了須林娜去世的消息,說她的死“不單是在世界文壇上少了一個女流作家,便在世界的女權運動里,也失了一名健將。”作者稱贊須林娜的全部作品反映的是新婦女的要求,即“使婦女們脫離性的寄生生活的羈絆,和男子共同工作”,[1]并介紹了她的一些作品。接著胡愈之又在當年5月的第18 卷10 號的“新思想與新文藝”一欄中,再次介紹了須林娜的遺著《文明的曙光》,并揭載了其中的內容。作者稱須林娜雖然不在人世了,“但是她的精神——人道的精神,可沒有死”,“人類文明的一線曙光,也因此不死”。[2]1922年第19 卷16 號登載了胡愈之譯的須林娜的《生命的恩物》,這是一篇哲理散文。胡愈之之所以如此推重南非女作家須林娜及其作品,是因為須林娜作為南非婦女解放的代表人物,其作品中的人道主義精神和婦女解放思想正是當時中國社會所需,正是五四新文學建設中不可或缺的質素。胡愈之這種廣闊的翻譯視野,在五四時期顯得難能可貴,他的廣泛多樣的翻譯為五四新文學的發展提供了廣闊的藝術資源。

二

胡愈之在翻譯外國文學作品時喜歡對作者或作品進行評介,大部分篇目都加了譯者寫的按語或譯后記。這些按語或譯后記,或介紹作者的身世,或指明作品的特色,或確立作者的文學地位,或講明譯介的情況,表現出譯者試圖通過這種的方式擴展讀者對于外國文學作家或作品的認識,激發讀者的閱讀興趣,并進而對中國文學的現代化進展進行干預或引導。例如他在俄國迦爾洵《一樁小事》的譯者題記中說:

迦爾洵Wsewolod Michailovich Garshin(一八五五——一八八八)是一個憂郁性的作家。生于俄國南省。九歲的時候,進圣彼得堡學校里去讀書。他在幼年,神經就有病;十七歲的時候,發過一次狂,不久便治好。一八七六年俄土戰爭發生,他便投入步兵聯隊當一名目兵。他在戰線很奮勇;后來傷了腿送回家里。從此后他的神經便失常度。到了一八八七年,他因體質上精神上不勝痛苦,趁著看護人不防的時候,從樓梯上跳下,受了重傷。末后送到醫院里治療,第二年竟在醫院里死了。死的時候還不過三十三歲。

迦爾洵做的小說都含有憂郁性,而且都帶些狂氣;可是越有狂氣越顯出他的天才。在他的作品中,那種深刻真實的心理描寫,有旁的俄國作家,也是少有的。他的短篇“紅花”是描寫狂人心理的,最有聲名;“四日”和“目兵伊凡諾夫日記”描寫戰爭心理和安特萊耶甫L Andrejev 的“紅笑”不相上下。迦爾洵的小說在中國譯出的,除“四日”“邂逅”兩篇(都載在域外小說集)外,不曾見過。這一篇是從英國斯密斯大尉的譯本轉譯的。譯者八·一二·一九[3]

在這篇題記中,作者首先介紹了作者的身世,然后指出了迦爾洵作品的特點——“憂郁性,而且都帶些狂氣”、“深刻真實的心理描寫”,最后談到迦爾洵的小說在中國的翻譯情況。顯然作者之所以譯介迦爾洵的作品,主要看重的是它在藝術方面的特長,因為“深刻真實的心理描寫”向來是中國小說所缺乏的,所以對于建設期的中國新文學來說,這種引介就顯得尤為重要。對于英國王爾德作品的翻譯,同樣也是出于藝術方面的考慮。胡愈之在《鶯與薔薇》的譯者題記說:

王爾德Oscar Wilde 和美國的亞倫坡Allen Poe 和意國的唐噥遮D'Annunzia——就是私帶軍隊占領阜姆的唐噥遮——稱為近代唯美派的三大詩人。唯美派的文學也是因近代物質主義而起的一種反動;其主旨在于以美為人生之中心,厭棄物質的平凡的生活,別求生活于人工的詩之世界中。唯美派詩人都帶些名士氣,多是放浪形骸,追求肉欲,崇奉所謂享樂主義的。像亞倫坡是個放縱的酒徒。唐噥遮是個游蕩的登徒子,王爾德更是犯過罪下過獄,他的個人道德,為英國普通人所不齒的。所以也有人稱他們為惡魔派或頹廢者。

王爾德除做了許多的散文,詩,劇本,小說外,更有許多的Fairy Tales;這一篇也是歸于這一類。他的小說劇本,多是富于近代頹廢的傾向;但他那種奇美的想像,怪異的天才,不可思議的魔力,唯有詩和Fairy Tales 中,最來得明顯;所以我們要研究唯美主義的王爾德,卻不可不看他的詩和Fairy Tales 呢。——譯者識[4]

胡愈之顯然對于王爾德等人的“放浪形骸,追求肉欲,崇奉所謂享樂主義”并不感興趣,對王爾德的個人道德以及作品的“頹廢的傾向”流露出很明顯的不屑之情,但卻對王爾德作品的藝術才能給予了很高的評價,“那種奇美的想像,怪異的天才,不可思議的魔力,唯有詩和Fairy Tales 中,最來得明顯”,而這些東西正是“我們要研究唯美主義的王爾德”不可不看的。胡愈之對王爾德采取了一分為二的科學態度,棄其內容上的頹廢,而取其藝術上的長處。因為藝術上“奇美的想像”是五四文學初期所缺乏的,不論詩歌小說抑或散文戲劇都過于平實,藝術的想象力過于匱乏,直到郭沫若的《女神》出版之后,五四文學的想象力才達到了一個高度,而這卻是稍后的事情。胡愈之顯然是通過這篇作品的譯后記呼吁人們關注新文學藝術想象力的問題,而王爾德的作品正好可以為新文學提供這方面的借鑒。

胡愈之為這些譯作所寫的按語大部分是從藝術方面來談的,如在《喪事承辦人》的題記中,胡愈之稱贊布雪金(今譯普希金)是“近代俄國國民文學之父,也是俄國最大的詩人”,說“他把俄國的散文詩韻文詩,大加改革,獨創一種新的體裁,使詩歌和社會生活互相接觸。俄國文學得從模仿進于創造,全是他的力量。他雖是俄國最大的浪漫詩人,但對于現實的社會制度,很能夠下痛切的批評,所以說他是寫實作家,亦不為過。”[5]《海上》的題記中稱贊西班牙作家伊白涅茲的作品富有“地方色彩”和“人道主義”精神,同時她還是一個“描寫海景的名手”。[6]在《為跌下而造的塔》的譯者記中說愛羅先珂在本文中所用的文體是一種特創的“詩體的童話”,[7]《枯葉雜記》的譯者記中稱其在文體上也是“完全獨創的”,可稱作“長篇的散文詩”。[8]《懷中冊里的秘密》譯后記中稱贊“倍那文德的作品都用他自己所特殊的文體,他的散文流走而又輕松,結構精密,能用幾句簡短的對話,把人物性格描寫盡致,所以能在近代拉丁民族文學上占一個重要位置。”[9]《豬的歷史》的譯后記中則強調作者“諷刺的深刻”。[10]將這些談譯文的譯后記連起來,我們可以清楚地看到,胡愈之談到或強調了心理描寫、想象力、獨創性、地方色彩、景物描寫、諷刺、人物刻畫等藝術表現方法,而這些表現方法正是中國新文學在發展初期急需提高的素質。胡愈之著眼于新文學的發展,通過自己的翻譯,對有關新文學發展的藝術手法、文體等方面做了積極探討,為現代中國文學藝術力的增長提供了豐富藝術借鑒和大力支持,逐漸引導作者和讀者轉向對藝術力的關注,對于提高新文學的藝術性做出了應有的貢獻。

除了在藝術方面進行引導之外,在內容方面,胡愈之也給予了密切的關注。如在托爾斯泰的《三死》譯后記中,胡愈之由死亡的恐怖進而談到了人生觀的問題。

“死”,人類在這個字的背面,有多少悲哀的影子!任憑是意志極強的人,想到這不可免的茫無所知的生命的結局,也不能不感著深切的痛苦。人類因“生之執著”和“死之恐怖”所感受的無形痛苦,算起總量來,恐怕什么痛苦,都沒有這樣多。哲學家和宗教家——上面的病婦不是篤信宗教的么?——都想替人類解放這無形的痛苦,可是倒底沒有成功。要是人類的“死之恐怖”能夠解放,這才可算人類的大解放呢!……

但死到底有沒有恐怖的必要呢?個個人知道不是的。死不過是生物個體自然的生理變化;我們身上細胞每日,每時,每分鐘的變換著,我們并不覺什么!那么死又有何怕呢?怕死幾乎成了人的先天的本能,這又是什么緣故呢?我們且看托爾斯泰對于這問題的見解是怎樣:托爾斯泰的“生活論”第二十七章,曾把這問題說起。因他是個宗教哲學家,是相信靈的生活的,所以他說:“怕死的一種感情,乃是怕偽生活的消失。肉的生活是偽的,惟有靈的生活,乃是真生活;因為真生活是“不朽”的,肉體的死滅,就是偽生活的證據。人起初總是把肉體生活當作真生活的,但想到死,便發見偽生活的破綻,對于過去生活不滿意起來,這就是恐怖的緣故。這好比不用功的學生怕考試,他其實并不是怕考試,怕的是過去的不用功和未來的落第。又如人往往有因怕死而自殺的,這可見怕死并不是怕死了。托爾斯泰的解釋,雖帶著宗教氣味,但“死之恐怖”,全然是因對于人生未曾徹底了解的緣故,是無疑義的。孔子說:“未知生,焉知死”。人要是沒有一定的正確的人生觀,“死之恐怖”是不能免的。[11]

“死之恐怖”是人類生存所面臨的共同問題,托爾斯泰從靈魂與肉體對立的角度解釋了“死之恐怖”是由于人害怕肉體的“偽生活的消失”所導致的一種感情。胡愈之在引用了托爾斯泰的解釋之后,明確指出,托氏的說法帶有“宗教氣味”,而造成“死之恐怖”的真正原因在于“對人生未曾徹底了解”,因此胡愈之提出了人應該有“正確的人生觀”,如此才能免除“死之恐怖”。人生觀的問題在五四新文化和新文學的初創期是非常重要的問題,因為無論新文化還是新文學,其核心的價值體系是建立在對于人的正確認識上的。胡適在《易卜生主義》一文中提出一個健全的人的標準,即“發展個人的天性,須要有兩個條件。第一,須使個人有自由意志。第二,須使個人擔干系,負責任。”[12]這里“自由”與“責任”成為衡量人的兩個標尺,而且自由與責任相互依存,缺一不可。隨后,周作人在《人的文學》一文中進一步提出了要“辟人荒”,廓清了人們對于人的模糊認識。與胡適從精神方面對人的強調不同,周作人提出了將“靈肉一致”作為衡量健全人的標準,首次將人的肉體生活進行肯定,即“相信人的一切生活本能,都是美的善的,應該得到完全滿足”,[13]576并提出以個人主義為人間本位的人道主義作為人生的指導思想,作為衡量人的文學的標準。這兩篇文章在以人為中心的五四新文化和新文學建設中發揮了非常重要的作用,但人學觀并不完全等同于人生觀,因為人學觀解決的是如何認識人的問題,而人生觀所要解決的是如何看待人生、如何看待生死、什么樣的生活更有意義的問題。如果說在五四時期人學觀是一個宏觀的理論問題,而人生觀則是較為具體的實踐問題。周作人將新文學的性質標舉為“人的文學”,解決了新文學發展的宏觀的方向性問題,但人生觀這一具體的實踐問題并沒有得到很好地解決。因此胡愈之翻譯托爾斯泰的《三死》,在其譯后記就有意識地將“死之恐怖”的思考引到人生觀的問題上。胡愈之并沒有在后記中談到如何樹立正確的人生觀問題,但他就是要通過自己的翻譯有意識地引導人們去思考這一問題。五四時期的問題小說熱衷于探討人生,這一文學潮流的形成原因,一般認為與五四時期的理性覺醒有關,更與俄國問題小說的影響有關。胡愈之對托氏《三死》的翻譯,無疑就是這種影響的體現,并呼應和引導著五四問題小說的創作,引導著人生去思考如何建立正確的人生觀。

胡愈之還經常通過翻譯及其譯后記,對五四文學的創作現狀進行評論和干預。比如他在愛羅先珂的《枯葉雜記》的譯后記中首先肯定了“從他的一切著作里,可以看出盲詩人的先后一貫的思想——就是反抗的人道主義”,并進一步指出“這位童心的詩人并不僅是一個悲觀厭世醉心憧影(憬)的人道主義者”,相反“在他的著作中,處處充滿著熱烈的血,處處充滿著反抗和報復的精神。有時他也是死的贊美者,也就因為死是對于不平和侮辱的最后的報復哩。”[8]胡愈之由此聯系到國內文學界的創作情況,并對創作界“太多慈善主義的作品”、“淺薄的悲天憫人”傾向做了批評,發出了向《枯葉雜記》學習的呼吁:

近來國內的創作界太多慈善主義的作品了,我覺得藝術家如果對于人類沒有深刻的愛和憎,那么淺薄的“悲天憫人”的東西,就不做也罷。但若是我們青年的心還沒有停止跳躍,青年的靈魂還沒有破裂,那么這枯葉雜記,倒是不妨一讀的呵。[8]

在當時的文學創作中,以冰心、王統照為代表一些作家,熱衷于在文學作品中宣揚“愛和美”的思想,將復雜的人生現象簡單化、理想化、藝術化,試圖用愛和美的思想來抹平社會的陰暗和人生的殘缺,讓人們在這些作品中看不到人生的真相,看不到社會的殘酷現實,這在五四新文學初期是一股很有影響力的創作傾向。胡愈之顯然不滿于這種創作傾向,認為它無益于人生,容易使“青年的心”“停止跳躍”,使“青年的靈魂”“破裂”,產生逃避心理。因此他提出應該學習和借鑒愛羅先珂的《枯葉雜記》,特別是他的“反抗的人道主義”思想。周作人提出了將人道主義作為人的文學的指導思想,也講明了他的這種人道主義“并非世間所謂‘悲天憫人’或‘博施濟眾’的慈善主義,乃是一種個人主義的人間本體主義”,[13]578但是在實際的創作中,作家們往往熱衷于表現慈善的人道主義,而忽視了“個人主義的人間本位主義”中所包含的反抗性,這導致了以冰心為代表的“柔性”文學的出現。胡愈之在這篇譯后記中明確地將愛羅先珂的人道主義定性為“反抗的人道主義”,其本意即在于以“反抗的人道主義”思想來校正“愛和美”的人道主義中所體現出來的慈善主義傾向。人道主義的思想不僅應該包含同情、理解、寬容的慈善主義的一面,更應該包含由慈善而來的對于社會不公正現象的反抗精神,如此才是健全的人道主義,如此才是對人道主義的全面而深刻的理解。胡愈之通過這篇譯后記豐富和加深了人們對于人道主義的認識,也在一定程度上對于扭轉五四初期新文學的走向,促進問題小說向鄉土寫實小說轉移發揮了一定的作用。

三

胡愈之此時段的文學翻譯具有文學理論、文學作品以及文壇信息共時存在的特點。一般的翻譯家可能會專注于某一國或某一作家的文學作品的翻譯,或者某一時段、某種流派的文學理論與思潮的譯介,或者是一般性的世界文壇信息的介紹,但胡愈之作為《東方雜志》這個大型綜合性刊物的編輯,他的興趣是廣泛的,在1920 至1923 期間,他幾乎同時涉足翻譯文學的這三個領域。文學作品的情況我們上面已經做出了列表,大家已有較為清楚的了解,而在文學理論與國外文壇信息的譯介上,他也下了很大的功夫。在這四年中,他以愈之、化魯、羅羅、蠢才、W 生為筆名以及以記者身份共寫下了六十多篇與文學密切相關的理論文章和最新文藝狀況的介紹文章。較為重要的有《近代文學上的寫實主義》(17 卷1 號)、《讬爾斯泰的莎士比亞論》(17 卷2 號)、《都介涅夫》(17 卷4 號)、《近代英國文學概論》(18 卷2 號)、《近代法國文學概論》(18卷3 號)、《近代德國文學概論》(18 卷7 號)、《梭羅古勃——一個空想的詩人》(18 卷2 號)、《但底——詩人及其詩》(18 卷15 號)、《文學批評——其意義及方法》(18 卷1 號)、《得諾貝爾獎金的兩個文學家》(18 卷3 號)、《南非女文學家須林娜》(18 卷6 號)、《英國詩人克次的百年紀念》(18 卷8號)、《文明之曙光——南非女文學家須林娜的遺著》(18 卷10 號)、《法國的兒童小說》(18 卷12號)、《鮑爾希維克下的俄羅斯文學》(18 卷16 號)、《臺莪爾與東西文化之批判》(18 卷17 號)、《意大利歌者咯露莎》(18 卷20 號)、《陀斯妥以夫斯基的一生》(18 卷23 號)、《得一九二一年諾貝爾獎金的文學家安那都爾·佛朗西》(19 卷2 號)、《俄國新文學的一斑》(19 卷4 號)、《黑種文學家馬蘭及其著作》(19 卷5 號)、《俄國的革命詩歌》(19 卷9號)、《保加利亞國民詩人伏若甫》(19 卷12 號)、《小泉八云》(20 卷1 號)、《介紹愛爾蘭詩人夏芝》(愛爾蘭B·D·Conlan 著,愈之譯,21 卷4 號)、《文學家的革命生活》(22 卷4 號)、《讬爾斯泰與東方》(愈之譯,25 卷19 號)、《文學的催眠術》(羅羅,17 -7)、《傀儡戲之復興》(羅羅,15 -11)、《陀斯妥夫斯基之文學與俄國革命之心理》(羅羅,15 卷12號)、《世界名劇談》(羅羅,16 卷1 號)、《戰爭詩人唐噥遮》(羅羅,16 卷2 號)、《陸亭之藝術》(羅羅,16 卷6 號)、《克魯泡特金與俄國文學家》(化魯,18卷4 號)、《亞美尼亞文學》(化魯,18 卷5 號)、《法蘭西詩壇的近況》(化魯,18 卷7 號)、《一個漫游新大陸的著作家》(化魯,18 卷7 號)、《勞動文化》(化魯,18 卷9 號)、《新希臘的新詩人》(化魯,18 卷9號)、《德國的勞動詩與勞動劇》(化魯,18 卷10號)、《俄國的自由詩》(化魯,18 卷11 號)、《傀儡劇》(化魯,18 卷11 號)、《現代英國詩壇的二老》(化魯,18 卷14 號)、《但底的政治理想》(化魯,18卷15 號)、《祝但底去世六百年紀念》(記者,18 卷15 號)、《俄法兩大寫實小說家》(記者,18 卷23號)、《意大利大歌劇家的新著》(化魯,18 卷24號)、《愛爾蘭詩人A·E 訪問記》(化魯,19 卷1號)、《布蘭兌斯的時代心理觀》(化魯,19 卷2 號)、《新俄國的劇場》(化魯,19 卷4 號)、《意大利著名小說家衛爾笳的死》(化魯,19 卷5 號)、《新德意志及其文藝》(化魯,19 卷6 號)、《月之文學》(化魯,19 卷7 號)、《最近之英國文學》(化魯,19 卷20號)、《俄國文學與革命》(化魯,19 卷20 號)、《臺莪爾的東西文化聯合運動》(化魯,20 卷2 號)、《海上通信》(太戈爾著,化魯譯,20 卷14 號)、《最近提諾貝爾獎金的兩大作家》(化魯,25 卷22 號)、《新表現主義的藝術》(蠢才,19 卷12 號)、《一元哲學家與二分文學家》(W 生,22 卷21 號)。通過上面列舉的這些文章,不用做過多的解釋,我們就可以知道胡愈之當時的譯介范圍是如何廣泛,用筆是如何勤快。他的有些譯介文章還具有填補國內空白的價值,例如那組國別文學概況的文章就受到主編錢智修的稱贊。錢智修在18 卷2 號的“編輯室雜話”中說:“新近的出版物當中,關于西洋文學的譯著,總算不少;可是把西洋文學做綜合地研究的,卻是不多。俞之兄在本號里做了一篇近代英國文學概觀,就為補足這個缺憾起見;以后還想請他把其余各國的文學現狀,一國一國的介紹過來。”[14]受到錢智修的表彰后,胡愈之勁頭更高,不負重望,接著發表了《近代法國文學概觀》和《近代德國文學概況》兩篇,算是給主編一個交待,更是給中國文壇提供了全面了解歐洲主要國家文學狀況的一個窗口。胡愈之對外國文學理論與文學信息的廣泛譯介和他的文學作品翻譯相呼應,形成了一個非常寬廣的文學視域,從理論到作品再到世界文壇信息,它們形成了一個宏大而堅實的文學系統,共同為五四新文學的現代化提供了廣闊的借鑒資源,從而使五四新文學在一個開放的宏闊的世界文學體系中發展自己,走向自己的現代化之路。

1924年后,胡愈之的興趣由文學方面轉向了國際政治以及出版方面,所以作為國際問題專家和出版家的胡愈之更為常人所熟知。胡愈之不是一個文學家,不以創作見長,但作為一個翻譯家,他在文學翻譯方面所做的工作對正處于起步發展的關鍵時刻的五四新文學起到了巨大的支持和引導的作用,對于五四新文學的健康發展做出了卓越的貢獻,我們不應該忘記。

[1]愈之.南非女文學家須林娜[J].東方雜志,18(6):77.

[2]愈之.文明的曙光[J].東方雜志,18(10):84.

[3]愈之.一樁小事·譯者題記[J].東方雜志,17(2):101.

[4]愈之.鶯與薔薇·譯者題記[J].東方雜志,17(8):110.

[5]愈之.喪事承辦人·譯者題記[J].東方雜志,17(23):97.

[6]愈之.海上·譯者題記[J].東方雜志,17(24):95.

[7]愈之.為跌下而造的塔·譯后記[J].東方雜志,19(1):129.

[8]愈之.枯葉雜記·譯后記[J].東方雜志,19(6):125 -126.

[9]愈之.懷中冊里的秘密·譯后記[J].東方雜志,20(40):111.

[10]愈之.豬的歷史·譯后記[J].東方雜志,23(5):116.

[11]愈之.三死·譯后記[J].東方雜志,17(11):115 -116.

[12]胡適.易卜生主義[J].新青年,1918,4(6):504.

[13]周作人.人的文學[J].新青年.1918,5(6).

[14]錢智修.編輯室雜話[J].東方雜志,18(2):8.