印歐語與漢語的非人稱句對比研究

吳建明

(福建師范大學外國語學院,福建 福州 350007)

在歐洲語言學框架內,依據主語的功能和形式差異,人們把一些具有及物原型句稱為“人稱句”(personal sentences),語義上涉及一個有意志力、指稱明確施動者,通過能量傳遞直接作用于另一實體。在此基礎上,另外一些通過形態、句法、語序等手段,體現出非典型主語或施事特征的句子稱為“非人稱句”(impersonal sentences)。對于非人稱句的討論,過去一直局限于歐洲語言中,直到最近才逐步擴展到漢語或其他語言中[1,2]。

由于歐洲語言中的非人稱現象主要通過各類曲折變化實現,而漢語鮮有此類現象,因此這一概念在漢語界還沒有被廣泛論及。然而,不論是漢語,還是其他語言,都可能存在一些基于語義、語法或語用目的的非典型主語或施事,由此形成具備自身特色的非人稱范疇。本文試圖通過對印歐語與漢語中非人稱句式的評述,在跨語言的比較中找出一定的語言規律。

一 印歐語與漢語的非人稱句比較

印歐語的非人稱句是相對于人稱句而言的。所謂的人稱句不僅是人稱代詞主語句,而且是一類及物原型句。它們至少具有以下三方面的語法特征:(a)有意志力的施事通過某種方式影響、作用于無意志力的受事;(b)通過格標記(case)、一致關系(agreement)及語序(word order)手段把施事標記為主格(nominative),把受事標記為賓格(accusative);(3)施事主語必須有生(animate)、有定(definite)和高話題性(topical),并且與受事區分為不同的物質實體。人稱句的三個特征相互關聯,在英語(1)和印地語(Hindi)(2)可見一斑:

(1)She hits him every day./John hits the man every morning.

(2)Raam ek bakre-ko bech-taa hae.(拉姆賣羊)

拉姆 一 羊/賓格 賣 助動/3單

在英語(1)中,施事主語she和受事賓語him分別標記為主格或賓格,she必須與謂語hits保持第三人稱單數一致的關系(3單),但普通名詞主語John和賓語the man則不需要額外的格標記,主要通過默認的SVO語序或第三人稱單數一致來體現。在印地語(2)中,雖然主語也沒有額外的格標記(許多語言的主格主語是零標記的),但名詞性的賓語則必須用賓格標記–ko,主語也和謂語保持主謂間第三人稱單數一致(-hae)。在這兩個例句中,主格主語都是有生、有定且處于句首話題的位置。

與人稱句不同,非人稱句的主語或施事存在各式各樣非典型的特征,如無主語句、被動句、中動句、反身句等。印歐語的非人稱句則至少具有以下特性,其中一些也存于漢語中:

1.主語具有不定的(indefinite)指稱意義

這類非人稱句的主語通常是指人的代詞或名詞,在語篇中沒有先行詞,具有不定或泛指(generic)的意義。西班牙語或意大利語等代詞主語脫落(pro drop)的語言中,非人稱主語可以省略,但需通過依附于謂語動詞的人稱一致標記來體現出來;在英語或荷蘭語等非主語脫落(non-pro-drop)的語言中,非人稱主語是顯性的人稱代詞或名詞,也通過與謂語的一致關系來實現。具體如西班牙語(3)和英語(4):

(3)? llaman a la puerta.(有人敲門。)

敲/3復介詞定冠詞門

(4)They say it is going to rain tomorrow.

西班牙語(3)沒有顯性的主語,但依附于謂語llaman上的是第三人稱復數一致標記,說明主語的語義上是相當于英語 they。英語(4)和(3)一樣,主語均沒有先行詞,都代表在特定情境下交際雙方達成的某種共識的一些(類)人。

事實上,人稱代詞復數,特別是第三人稱復數,在歐洲語言中作為非人稱主語的現象十分常見,具有泛指義(generic)、集體義(collective)或不定意義,如(5):

(5)a.In Spain,they eat late.(泛指)

b.They changed the tax laws last year.(集體)

c.They’ve found his bike.(不定)

與歐洲語言類似,漢語的一些人稱代詞也具有非人稱的用法,指稱不定且沒有回指的對象,如“你來我往”、“你聽海是不是在笑”(歌詞)。然而,漢語很少把第三人稱復數“他們”用于非人稱句,如把上述(5)的例句翻譯成漢語,就會發現漢語更傾向于用“人字句”或“有字句”表達不定或泛指的概念,如“在西班牙人人都很遲吃飯”(5a)、“人家去年改了稅法”(5b)、“有人找到了他的自行車”(5c)。事實上,漢語的“人”和英語的one、法語的 on、西班牙/意大利語uno、拉丁語homo等有共通之處,都具有不定或泛指意義的非人稱用法,如德語(6)和漢語(7)、閩語(8):

(6)Man behauptete man habe meine Akte verloren.

人 宣稱 人 助動我的文件丟了

(7)人不犯我,我不犯人。

(8)儂食甜,我食咸。

2.施事主語不用主格標記

這類非人稱句在印歐語研究中最受關注。這類句式的主語通常不是有意志力的施事,也不是典型及物事件的發起者,只表示一種狀態、感受,因此無法控制句法一致變化,大多與謂語保持默認的第三人稱(單數)一致,并用屬格(genitive)、與格(dative)、工具格(instrumental)等標記。如芬蘭語(9)和冰島語(10)中帶有非主格標記的主語:

(9)sinu-n taty-y men-na.(你得去了。)

你/屬格必須/3單去

(10)mér byeur vie pessum óhreinu neglum.

我/與格惡心/3單介詞這些臟指甲

(9)和(10)句的唯一論元性主語均沒有用主格,而是標記為屬格或與格,從而體現了非典型主語的特征。

這類旁格(oblique)標記的主語在漢語中也有相似的存在,但機制有所不同:漢語沒有類似印歐語的曲折變化,但漢語處于句首話題的位置的主語一旦被置于在非話題性的位置上,如倒裝句、有字句、被字句、把字句等,就有可能形成非典型的漢語主語,因此相當于印歐語中非主格標記的主語。漢語的這類現象通常是出于語用考慮,即占優勢的語用關系弱化了句法、語義關系,形成了漢語特色的非人稱句,如(11-14):

(11)來了不少客人。

(12)有人來了。

(13)被他靜極了,看得天下之事理精明。(《朱子語類》卷100)

(14)把個豬跑了。(晉方言)

上述幾個句子也稱為“去話題結構”,具有“非主題判斷”的特征,目的是把整個句子納入說者主觀評價的體系。這同印歐語(9-10)中因主語語義特征變化(如施事→歷事)而產生的非人稱現象有所不同。

3.主語非施事或施事被壓制、隱藏

這類非人稱句主要出于語用目的,當說者認為施事在言語交流中已不重要,無須附加過多的注意力時,就有可能通過多種句法手段,如中動句、被動句、名詞化等把施事從主語位置上分離、降級或隱藏,以期達到降低施事顯著性的目的。英語的“無施事被動句”(15)、西班牙語的“去使役句”(anticausatives)(16)、愛沙尼亞語的“非人稱動詞句”(impersonal verbs constructions)(17)均屬此類:

(15)The door was broken last night.

(16)La puerta se abrió.(門開了。)

定冠詞門反身標記開

(17)Siin ehitatakse uut maja.((他們)正在這兒建新屋。)

這兒建造 新屋

英語(15)和西班牙語(16)中,謂語動詞被“不及物化”,受事被提升到句首,得到凸顯,而施事被隱藏;不同的是,愛沙尼亞語(17)仍然保留受事在句末賓語的位置上,主語為空(德語/法語可用形式主語),且表不明確、不確定的指稱對象。

隱藏施事的非人稱句在漢語中并不少見,如被動句、中動句等,見(18-20):

(18)張三被打了。(無施事被動句)

(19)衣服洗了。(意念被動句)

(20)饅頭蒸起來很方便。(中動句)

在上述例子中,施事論元被隱藏,受事論元則提升到句首話題的位置,也屬于非人稱化手段之一。值得注意的是,在(19)和(20)中,句首受事論元緊隨著一個謂語動詞,但沒有顯性的被動標記。這兩類句式都隱藏了不便直接表明的施事,成為了漢語特色的非人稱句。

當然,語言中隱藏施事的手段不一,取決具體語言的整體“庫藏”特征。比如,一些語言還可用反身標記來隱藏施事,如西班牙語(21)和法語(22):

(21)La puerta se abrió.(門開了。)

定冠詞門反身開

(22)La branche s’est cassée.(枝條斷了。)

定冠詞 枝條 反身/助動 斷

4.主語是顯性或隱性的虛主語(expletive subject)

這類非人稱句通常用來表示天氣、狀況、存在等命題,句中缺少一個真正的主語,而用非論元性的虛主語或空主語(null subject)占據主語的位置,主謂間采用默認的第三人稱單數一致。如英語(23)、西班牙語(24)及德語(25):

(23)There is going to be a storm./It is unfair.

(24)? Parece que Juan no quiere venir.(好像娟不想來。)

好像/3單關系代詞娟不想要/3單來

(25)Es wurde getanzt.(在跳舞。)

它助動 舞

第三人稱單數的虛主語句在漢語中很少見,更多情況是采用零形式的主語,也用來表示類似的天氣、狀況、存在等命題,如(26-28):

(26)出太陽了。

(27)都怪你。

(28)快輪到你了。

上述句子的主語位置均空缺,盡管加上一個主語也合語法,如“天下雨了”,但卻不是必須的。相比之下,英語或德語的形式主語it、there或es卻并不可缺。當然,在北京話(29)或莆仙話(30)中還存在第三人稱單數做虛主語的情況,這類虛主語沒有具體的人稱指代意義,代表一些抽象的情境因素,如(29-30):

(29)它為什么?/它有這么個組織[3]。

(30)伊是生那(它是這樣的)。

從上述對非人稱句的討論可以看出,非人稱句的主語或施事存在一些不同與人稱句主語的特征,它們在功能和形式上的“顯著性”(prominence)出現弱化。比如,非人稱代詞主語句中,由于主語的指稱對象具有模糊性(如復數形式增加了潛在的指稱對象,同時也減少了找到指稱對象的可能),可以看作是一種降低主語顯著性的非人稱手段;印歐語非主格標記的主語或者漢語出現在句末的主語,則受到語義關系或語用關系的驅策,它們的施動性或話題性相應降低,也背離了各自語言中典型主語的特征。由此可見,非人稱范疇所關注的,即主語或施事的形式表現問題,與及物性研究所關注及物連續統(transitivity continuum)、賓語受動性(affectedness)等問題[4]是不一樣的。

二 結語

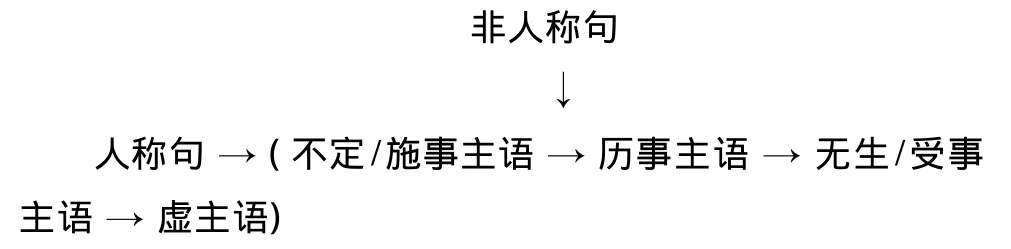

在上面的討論中,我們不難發現非人稱句是一個較為統一的概念,以主語或施事的形式表現為主線,其中不同類型的非人稱句反映了說者對語義角色、句法功能以及信息結構的不同編碼。從人稱句到非人稱句的過程可以看作是一個弱化典型主語/施事顯著性的過程,表示如圖1:

圖1 “非人稱”句變化趨勢

在圖1中,各類非人稱句存在不同的主語/施事特征,分別作用于核心論元的某一特性,整體表現為從人稱句中主語和施事合一到二者之一的逐步弱化、背離的趨勢。具體說,在非人稱化的過程中,典型主語或施事的指稱意義(如不定/泛指化)、施動性(如從控制者變為經歷者)、生命度(如指人變為指物的受事主語)、人稱(如從第一人稱變為第三人稱虛主語)等發生弱化,并通過復數、非主格標記、倒裝、虛主語或通過被動句、中動句及非主格主語句等句法策略體現出來。從這層意義上說,漢語也具有豐富的非人稱句,如(31):

(31)a.人無我有。/?小心駛得萬年船。(不定/無主語句)

b.有人來了/來人了!(“有”字句/倒裝句)

c.這車開起來舒適。(中動句)

d.小明被打了。(被動句)

非人稱范疇是一個跨語言的概念,但不同的語言對它可能會有不同的闡釋或理解。本文通過印歐語和漢語的各類非人稱句的比較討論,希望對于當前的漢語語法研究有所裨益。

[1]Siewierska Anna.Introduction:Impersonalization from a subjectcentered vs.agent-centeredperspective[J].Transactions of the Philological Society(Special issue Impersonal Constructions in Grammatical Theory),2008,(2).

[2]吳建明,Siewierska Anna.“非人稱”范疇的漢語視角[J].外國語,2012,(3).

[3]董秀芳.現代漢語口語中的傀儡主語“他”[J].語言教學與研究,2005,(5).

[4]Hopper Paul,Thompson Sandra.Transitivity in grammar and discourse[J].Language,1980,(56).