興安升麻地上部分與中藥配伍治療子宮脫垂的臨床研究

張滋明,于淑玲,蘇占輝,李曉剛,孫廣賀,陳 麗

(1.河北省承德市婦幼保健院,河北 承德 067000 2.河北省承德市第三醫院感染科,河北 承德 067000 3.承德醫學院中藥研究所,河北 承德 067000 4.河北省承德市中心血站采血科,河北 承德 067000 5.河北省豐寧縣婦幼保健院婦保科,河北 承德 067000 6.河北省承德市第六醫院,河北 承德 067000)

興安升麻屬隸屬毛茛科,2005年版《中華人民共和國藥典》(一部)收載的升麻為毛茛科植物升麻、興安升麻和大三葉升麻的根莖。本屬植物從東北到西南廣大地區均有,且產量大,資源豐富。升麻具有發表透疹、清熱解毒、升舉陽氣等功能,用于風熱頭痛、齒痛、口瘡、咽喉腫痛、麻疹不透、陽毒發斑、脫肛、子宮脫垂等癥[2]。由于興安升麻傳統的藥用部位為它的根莖,廣泛應用于胃下垂、子宮脫垂及藥物解毒等方劑中,而大量的地上部分資源則被廢棄,造成了很大的資源浪費及環境污染,在野生資源日益枯竭的今天,如果能夠變廢為寶達到野生資源的綜合利用,則可為現代中藥提供更豐富的植物資源。升麻的地上部分即升麻的嫩苗又稱“苦老芽”、“窟窿芽”,是一種上好的山野菜。食用可清熱解毒,預防時疫。本文通過研究興安升麻及其地上部分與中藥配伍治療子宮脫垂的療效對比,為開發和利用興安升麻植物地上部分資源提供依據。

1 資料與方法

1.1 一般資料:我們選取2010年1月至2012年6月在承德市婦幼保健院院婦女保健科就診并要求中藥治療的106例子宮脫垂患者進行研究,所選患者均經西醫學診斷為Ⅰ度至Ⅱ度子宮脫垂,將患者隨機分為兩組,A組66例采用興安升麻與中藥配伍治療,B組40例經知情同意后采用興安升麻地上部分與中藥配伍治療。并將每組患者經中醫辨證理論分為氣虛型及腎虛型。分型標準如下:氣虛型主要癥候為:子宮下移或脫出陰道口外,陰道壁松弛膨出,勞則加重,小腹下墜;身倦懶言,面色不華,四肢乏力,小便頻數,帶下量多,質稀色淡,舌淡苔薄,脈緩弱;腎虛型主要癥候為:子宮下脫,日久不愈;頭暈耳鳴,腰膝酸軟冷痛,小腹下墜,小便頻數,入夜尤甚,帶下清稀;舌淡紅,脈沉細[3]。興安升麻C.dahurica(Turcz.)Maxim地上部分(采自河北豐寧壩上地區,經承德醫學院中藥研究所趙春穎副研究員鑒定為毛茛科植物興安升麻C.dahurica(Turcz.)Maxim干燥地上部分)。配伍中藥:升麻、枳殼、黨參、黃芪、牡蠣、益母草、當歸、首烏、枳殼、益母草、牡蠣等(以上藥材均購自承德市富士康醫藥有限公司)。

1.2 方 法

1.2.1 用藥組和對照組比較:A組中的氣虛患者應用升麻湯:興安升麻15g、枳殼25g、黨參25g、黃芪50g、牡蠣50g、益母草20g、當歸15g治療,腎虛患者采用首烏湯:興安升麻15g、首烏50g、枳殼50g、益母草25g、牡蠣20g進行治療。B組中氣虛患者及腎虛患者所使用方劑除用興安升麻地上部分15g將興安升麻替換外其余方劑成分與A組相同。服用方法均為每日1付,分兩次服用,連續服用2周為一療程,連續治療4個療程。觀察A組及B組在治療療效及不良反應方面的對比及伴隨癥狀的緩解情況,進而對比較興安升麻與其地上部分在與中藥配伍后治療子宮脫垂中療效的差別,進一步研究并開發興安升麻植物的藥用。

1.2.2 數據處理:采用SPSS 13.0軟件對數據進行統計學分析,計數資料采用X2檢驗。

2 結果

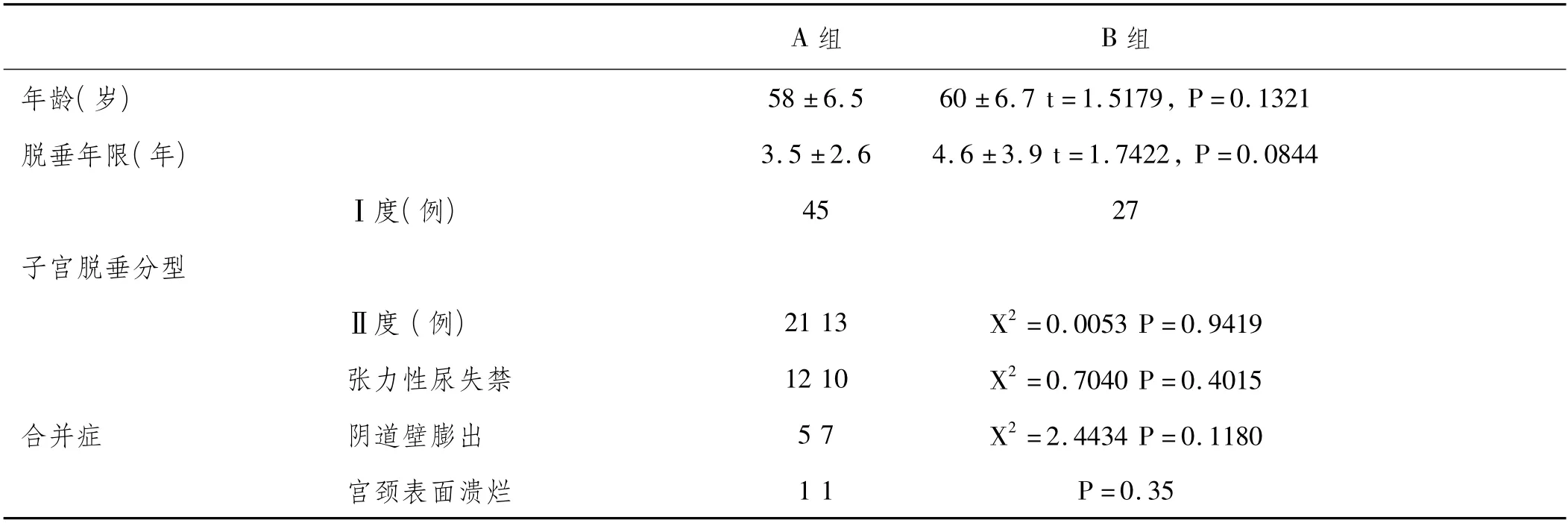

2.1 一般情況:106例A組及B組子宮脫垂患者在年齡、子宮脫垂年限、分娩次數、治療前子宮脫垂分度及合并癥比較均無明顯差異。見表1。

表1 兩組子宮脫垂患者基本情況比較

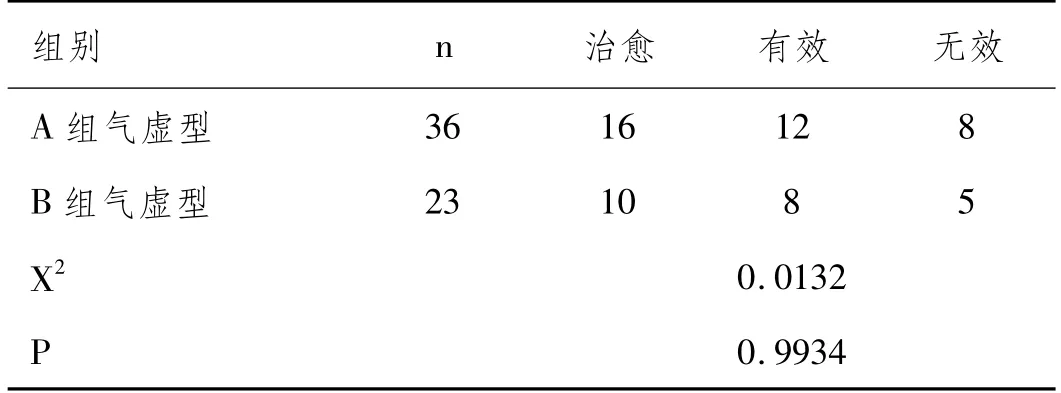

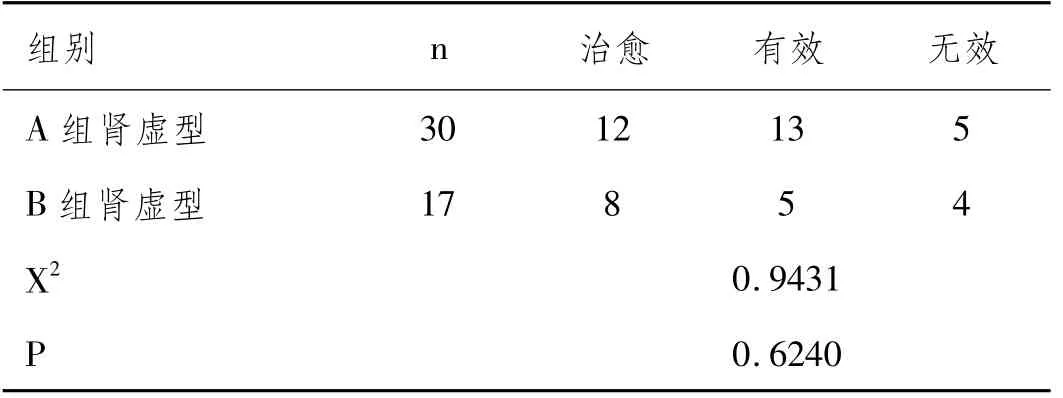

2.2 兩組療效對比:療效標準:痊愈:子宮恢復至正常位置,伴隨癥狀全部消失,檢查宮頸外口達坐骨棘水平以上;有效:宮體較治療前有上升,自覺癥狀消失,勞累后尚有下墜感,檢查宮頸外口達坐骨棘水平或接近坐骨棘水平;無效:臨床癥狀及體征均無改善。連續治療4個療程后,A、B兩組治療氣虛型子宮脫垂的療效比較無顯著差異(P>0.05),見表2,A、B兩組在治療腎虛型子宮脫垂的療效比較無明顯差異(P>0.05),見表3。

表2 A、B兩組氣虛型子宮脫垂患者療效比較(n)

表3 A、B兩組腎虛型子宮脫垂患者療效比較(n)

2.3 不良反應:兩組患者均無明顯胃腸道不適、腹痛、大小便異常等不良反應,伴隨癥狀合并癥均有不同程度緩解。

3 討論

子宮脫垂是我國婦女常見病,因子宮脫垂就診的老年婦女脫垂程度為中、重度的較多,當子宮脫垂影響生活質量時需要治療,重度子宮脫垂患者可經手術治療[4],而對于輕度子宮脫垂及年齡偏大,不能耐受手術創傷或不愿接受手術治療的中重度子宮脫垂患者,中醫藥保守治療亦能夠獲得滿意的療效[5]。興安升麻作為一種傳統中藥,在治療子宮脫垂等疾病中起補中益氣,升陽舉陷,補腎固脫的作用。近幾年國內外學者對其地上部分化學成分研究的結果表明:與地下部分類似,三萜及其皂苷是其主要成分。

[1] 豐有吉,沈鏗,主編.婦產科學[M].第1版.北京:人民衛生出版社,2006.374-377.

[2] 中華人民共和國藥典2010年版[M].北京:化學工業出版社,2010.68.

[3] 張玉珍,主編.中醫婦科學[M].第1版.北京:上海科學技術中國中醫藥出版社,2006.334-337.

[4] 李成紅.老年婦女子宮脫垂106例臨床分析[J].現代醫藥衛生,2012,28(2):225-226.

[5] 陳紅.補中益氣湯加味合艾灸治療子宮脫垂30例[J].浙江中醫雜志,2009,44(11):811.