抗菌藥物干預后腹股溝疝修補術預防用藥的合理性評價

張 艷,郭 綺

(1.重慶市豐都縣人民醫院藥劑科,重慶 408200;2.重慶醫療器械質量檢驗中心,重慶 401147)

圍手術期合理地預防性使用抗菌藥物,能有效降低術后手術切口感染。腹股溝疝修補術為清潔手術,但在圍手術期抗菌藥物預防用藥中,長期存在著用藥檔次偏高、用藥時間偏長、聯用藥物不合理等情況。醫院自2011年年底至2012年上半年,多次對全院臨床醫師及藥師進行抗菌藥物合理應用的相關培訓及考核,實行抗菌藥物分級管理,加強特殊使用級抗菌藥物臨床應用的審批和管理;同時每月隨機抽查圍手術期病歷,對不合理用藥的醫師進行單獨溝通。通過管理,取得了一定效果。筆者選取醫院腹股溝疝修補術患者,對其圍手術期抗菌藥物應用情況進行合理性分析,為規范圍手術期預防性應用抗菌藥物提供參考。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

選取醫院2012年7月至12月114例行外科腹股溝疝修補術患者,其中男101例,女13例,年齡1~84歲,平均(43.56±27.38)歲;平均住院天數為8.6 d。疝修補術類型包括傳統疝修補術、疝囊高位結扎術、無張力補片修補術,其中無張力補片修補術均采用戈爾補片(Gore)或外科補片(Parietex),對抗菌藥物應用情況進行回顧性分析。納入免疫系統疾病處于靜止期,無皮膚局部感染或牙齦感染者,無呼吸系統或其他系統感染者,無心臟及肝腎等重要器官功能不全者。排除腹股溝嵌頓疝及腹股溝嵌頓疝伴機械性腸梗阻者。

1.2 方法

培訓及管理辦法:組織全院臨床醫師及藥師認真學習《抗菌藥物臨床應用指導原則》《抗菌藥物臨床應用管理辦法》《2012年抗菌藥物專項整治活動方案》及《衛生部辦公廳關于抗菌藥物臨床應用管理有關問題的通知》(衛辦醫政發[2009]38號)等文件;要求臨床藥師定期參加各臨床科室查房和疑難病例討論,規范臨床醫師抗菌藥物應用,加強臨床抗菌藥物合理應用的相關培訓,多次舉行抗菌藥物合理用藥的專題講座;對抗菌藥物使用不規范的醫生進行單獨培訓與溝通等;使用特殊使用級抗菌藥物,必須有臨床藥師的會診意見及高級職稱醫師審批。

調查方法:調查患者出院存檔的病案,嚴格按納入標準及排除標準選擇患者。采用回顧性調查方法,調查和記錄患者病歷號、性別、年齡、出入院時間、術前診斷、手術名稱及日期、補片種類、使用抗菌藥物名稱、首次預防用藥時間、術中追加用藥時間、術后持續用藥時間及疾病轉歸等。

2 結果

2.1 預防性應用抗菌藥物

114例患者中,預防性使用抗菌藥物53例,使用率為46.49%。其中單一用藥50例(94.34%),二聯用藥3例(5.66%)。

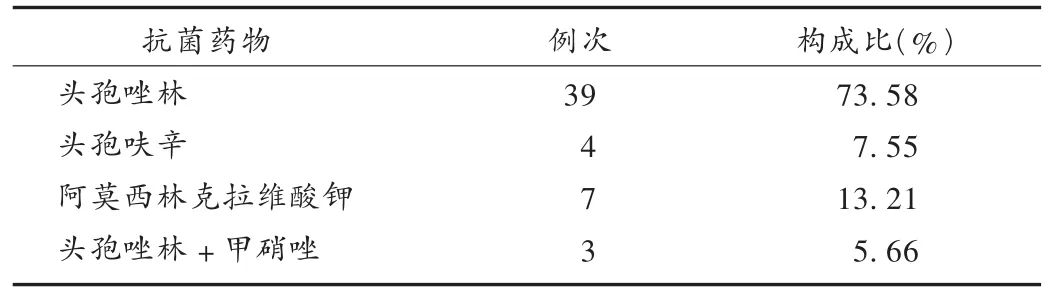

2.2 抗菌藥物品種

53例疝修補術預防性使用抗菌藥物,均采用50~100mL氯化鈉注射液配制后進行快速靜脈滴注。使用抗菌藥物品種及構成比見表1。

表1 53例患者圍手術期抗菌藥物使用品種

2.3 應用抗菌藥物時間

結果見表2。

表2 53例患者圍手術期預防應用抗菌藥物時間

2.4 預防用藥指征

114例患者中預防使用抗菌藥物53例,其中16例有用藥指征,合理率為67.54%(未用藥者61例算為有指征),無用藥指征37 例(32.46%)。

2.5 切口愈合及醫院感染

114例患者均為清潔手術(Ⅰ類切口),圍手術期用藥均為預防性用藥,傷口均為甲級愈合。

3 分析與討論

3.1 用藥指征

根據衛生部《抗菌藥物臨床應用指導原則》,清潔手術通常不需預防性使用抗菌藥物,僅在下列情況時考慮預防用藥:手術范圍大、時間長、污染機會增加;手術涉及重要臟器;異物植入手術;高齡或免疫缺陷等高危人群。腹股溝疝修補術屬于清潔手術,補片修補術植入補片為異物材料,有預防性應用抗菌藥物的指征。但衛生部《2012年抗菌藥物臨床應用專項整治活動方案》第六條規定:腹股溝疝修補術(包括補片修補術)原則上不預防使用抗菌藥物。因此,補片修補術患者在無感染高危因素存在時無需使用抗菌藥物。醫院經過抗菌藥物專項培訓、監督管理,疝修補術預防用藥指征選擇的合理性得到明顯改善,但仍有32.46%的患者無用藥指征而用藥,這不僅給患者帶來經濟負擔,還造成醫藥資源的浪費,增加藥品不良反應的發生幾率,導致耐藥菌的增長。

3.2 抗菌藥物品種選擇

為預防手術部位感染,應針對金黃色葡萄球菌選用藥物[1]。衛生部辦公廳《關于抗菌藥物臨床應用管理有關問題的通知》(衛辦醫政發[2009]38號)建議:腹外疝手術選用第1代頭孢菌素。本次調查發現,53例預防用藥者有39例使用第1代頭孢菌素,與衛生部相關文件規定符合率為73.58%;有4例使用頭孢呋辛,該藥屬于第2代頭孢菌素,不符衛生部相關文件要求;另有7例使用阿莫西林克拉維酸鉀,該藥屬于青霉素類抗菌藥物,雖然是基本藥物,但因其抗菌譜窄、高敏性等原因一般不用于預防切口感染。

3.3 抗菌藥物聯用分析

Ⅰ類切口手術最可能的致病菌是金黃色葡萄球菌和凝固酶陰性葡萄球菌,單聯用藥已足夠,沒有必要聯合用藥[2]。本次調查顯示,有3例二聯用藥,均為頭孢唑林聯用甲硝唑。硝咪唑類僅對厭氧菌感染有效,在腸道及盆腔手術(如闌尾手術、婦科手術及經口咽部黏膜切口的大手術)可以聯合使用。因此,腹股溝疝修補術聯合用藥預防手術切口感染不合理,必須引起高度重視。

3.4 預防用藥時機

《抗菌藥物臨床應用指導原則》規定,接受清潔手術者,在術前0.5~2 h內給藥,或麻醉開始時給藥,使手術切口暴露時局部組織中已達到足以殺滅手術過程中入侵細菌的藥物濃度。如果手術時間超過3 h,或失血量大于1 500mL,可手術中給予第2劑。術后才開始給藥,將不能有效抑制或殺滅已入侵組織的細菌,反而易致術后感染。在本次調查中,53例預防用藥者僅有37例術前0.5~2 h內給藥,還有16例系術后用藥,其合理率為69.81%,這與相關文件不符,必須加強監管,確保抗菌藥物的合理使用。

3.5 術后預防用藥持續時間

根據衛生部《抗菌藥物臨床應用指導原則》,Ⅰ類切口手術總的預防用藥時間不超過24 h,個別情況可延長至48 h。手術時間較短(<2 h)的清潔手術,術前用藥1次即可。本次調查顯示,53例預防用藥者,有48例于術后24 h內停藥,其中20例僅術前用藥1次,合理率為90.57%;術后持續用藥2~4 d者5例,不符合相關要求。

通過本次調查、分析發現,該院經抗菌藥物專項治理后,圍手術期抗菌藥物的合理性使用得到了很大改善,但與衛生部標準還有一定差距。醫院必須繼續高度重視抗菌藥物的專項治理,加強抗菌藥物的監管。對于少數不合理用藥的醫師,必須采取單獨溝通,爭取圍手術期預防性使用抗菌藥物的各項指標達到衛生部標準。

[1]Spaziani E,Di Filippo A,Picchio M,etal.Mesh infection in inguinal herniop lasty by Streptococcus dysgalactiae subspecies equisimilis.Case reportand review of the literature[J].G Chir,2011,32(1 - 2):52 - 54.

[2]秦 堅,徐曉波,劉文勇.腹股溝疝補片修補術預防性使用抗菌藥物的調查分析[J].外科理論與實踐,2012,17(1):65-67.