糖尿病人群HbA1c控制水平對血清Hcy、hs-CRP水平的影響

崔建嬌 張一兵 張立坤 桂曉巍 陳冬梅 (遼寧醫學院附屬第三醫院檢驗科,遼寧 錦州 121000)

糖化血紅蛋白(HbA1c)不僅是糖尿病(DM)理想的血糖控制和規范治療金標準〔1〕,在近期又被美國DM協會(ADA)等組織推薦為診斷糖尿病的優先方法〔2〕。與此同時糖化血紅蛋白(HbA1c)與DM并發癥相關性,延緩并發癥的出現一直是研究的重點。在DM人群中,同型半胱氨酸(Hcy)、超敏C反應蛋白(hs-CRP)的濃度不僅與DM的控制水平有關,并且與微血管病變〔3〕、大血管病變以及糖尿病并發癥的發生具有密切關系〔4,5〕。所以按照患者HbA1c的控制水平將其分為4個等級,同時檢測分級后DM患者血清中的 Hcy、hs-CRP的濃度,根據HbA1c的控制水平與Hcy、hs-CRP的濃度相關性作為實驗基礎加以論述和分析,以便在較早對糖尿病并發癥的預測、診斷的基礎上,推遲、控制和治療并發癥的發生。

1 資料與方法

1.1 一般資料

1.1.1 正常對照組 選擇我院健康體檢中心正常老年體檢者24例(男12例,女12例),年齡60~69歲,平均(64.8±2.9)歲,按照1999年WHO公布的糖尿病診斷標準檢測空腹血糖排除糖尿病。

1.1.2 DM組 從2011年1月至2012年9月,選擇按照1999年WHO公布的糖尿病診斷標準新確診的DM患者82例(男44例,女38例),年齡60~68〔平均(64.1±2.7)〕歲。

1.1.3 選擇新發病例 是為了避免長時間患有糖尿病的人群由于血糖控制不良或者血脂異常以及腎臟損害導致其體內的Hcy、hs-CRP濃度升高。以上入組人員均無腎臟疾病、無高脂血癥、無感染性疾病。

1.2 實驗方法

1.2.1 分組 除正常對照組外,疾病組按照1年內HbA1c的平均水平分為四組。HbA1c 4% ~6.6%為Ⅰ組,HbA1c 6.6% ~8%為Ⅱ組,HbA1c 8% ~10%為Ⅲ組,HbA1c 10%以上Ⅳ組。

1.2.2 樣品采集及處理方法 采集實驗對象靜脈血標本EDTA-K2抗凝,全血低溫保存。采集實驗對象靜脈血標本使用帶有分離膠的促凝管立刻離心分離血清,分別用于Hcy、hs-CRP的檢測。

1.2.3 儀器、試劑 HbA1c檢測使用美國普萊默斯HPLC檢測系統及定標液、質控液、配套試劑;Hcy檢測使用雅培i1000全自動免疫發光分析儀及定標液、質控液、配套試劑;hs-CRP檢測使用美國貝克曼特種蛋白儀及定標液、質控液、配套試劑;生化檢測使用HITACHI全自動生化分析儀及寧波瑞源生化試劑。

1.3 統計學分析 以SPSS 13.0統計分析軟件分析數據。定量資料以±s表示,多組間比較采用方差分析。將HbA1c的控制水平與Hcy、hs-CRP的濃度作相關性分析。

2 結果

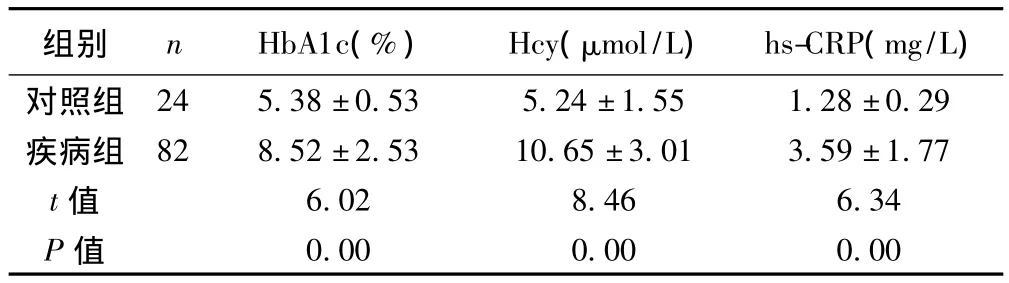

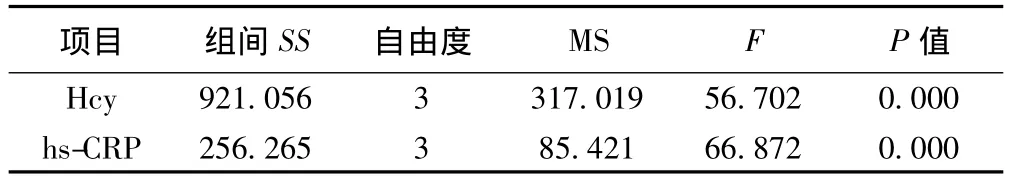

2.1 各組HbA1c、Hcy、hs-CRP水平比較 正常對照組與 DM組的HbA1c、Hcy、hs-CRP濃度差異有統計學意義(P<0.01)。見表1。疾病組按照HbA1c的控制水平分成4組后Hcy、hs-CRP濃度組間比較差異有統計學意義。見表2。

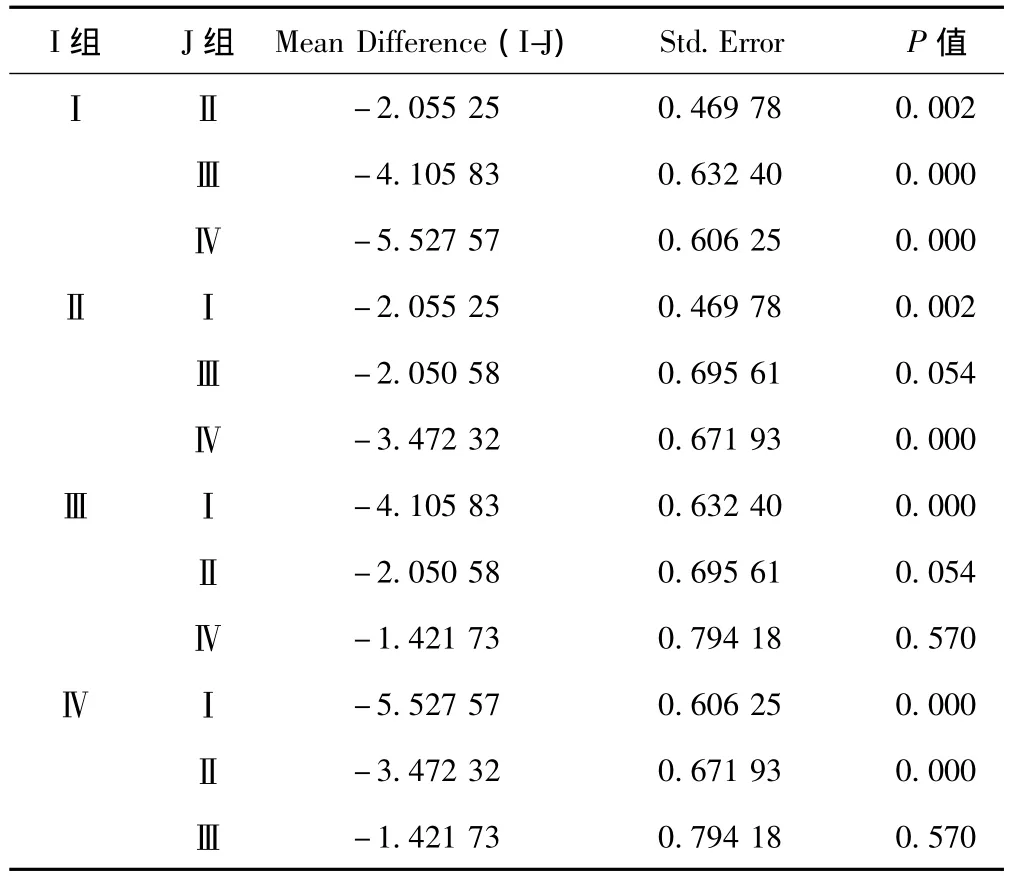

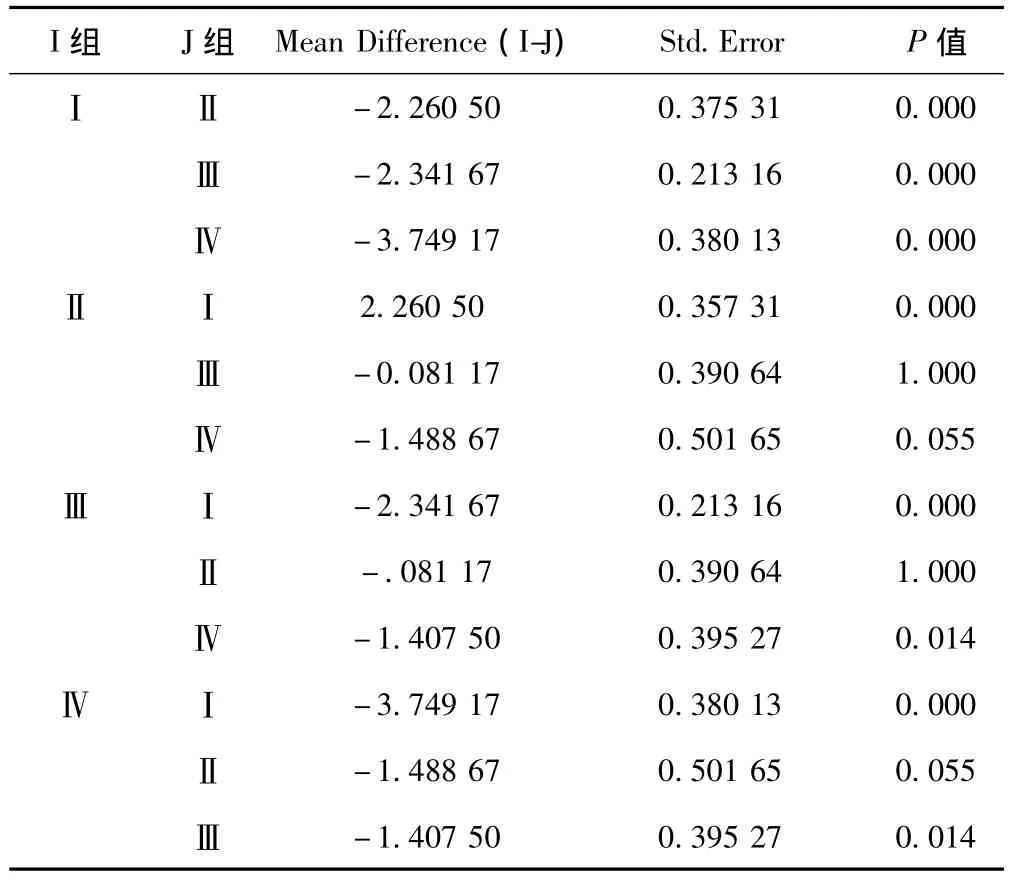

疾病組按照HbA1c的控制水平分成4組后Hcy濃度各組間兩兩比較,除Ⅱ組和Ⅲ組、Ⅲ組和Ⅳ組外,其他各組間結果差異有統計學意義(P<0.05,P<0.01)。見表3。

疾病組按照HbA1c的控制水平分成4組后hs-CRP濃度各組間兩兩比較,除Ⅱ組和Ⅲ組、Ⅱ組和Ⅳ組外,其他各組間結果差異有統計學意義(P<0.05,P<0.01)。見表4。

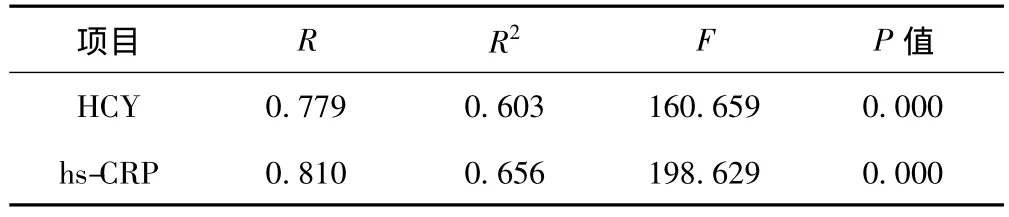

2.2 相關性分析 HCY(Y1)、hs-CRP(Y2)的濃度與 HbA1c(X)的控制水平有相關性,回歸方程分別為Y1=1.063X+1.070(R=0.779,P=0.000);Y2=-1.409X+0.573(R=0.810,P=0.000)。見表5。

表1 正常對照組與疾病組各項指標的比較(±s)

表1 正常對照組與疾病組各項指標的比較(±s)

組別 n HbA1c(%) Hcy(μmol/L) hs-CRP(mg/L)對照組24 5.38±0.53 5.24±1.55 1.28±0.29疾病組 82 8.52±2.53 10.65±3.01 3.59±1.77 t值 6.02 8.46 6.34 P值0.00 0.00 0.00

表2 四組Hcy、hs-CRP濃度比較

表3 四組Hcy濃度各組間兩兩比較

表4 四組hs-CRP濃度各組間兩兩比較結果

表5 HCY、hs-CRP的濃度與HbA1c的控制水平的相關性

3 討論

HbA1c是由葡萄糖的游離醛基與HbA的β鏈N末端氨基酸的氨基進行不可逆的非酶促反應,HbA1c的濃度主要有血糖的濃度及葡萄糖與Hb接觸的時間,它能夠較穩定的反映1個人近2~3個月的血糖水平。Jesudason等〔6〕認為2型DM患者中患心血管疾病的風險與HbA1c及空腹血糖有關,HbA1c可以預測非DM患者群的心血管疾病。Gustavsson等〔7〕研究發現,在已知的冠心病患者中,低水平的炎性參數(如C反應蛋白)不僅在DM患者中升高,而且在HbA1c正常的非DM個體中,也隨著HbA1c測定值的增加而增加,說明HbA1c與炎性參數之間存在一定的關系并對心血管疾病的發生發展起著預示作用。

隨著對DM及其并發癥發病機制研究的深入,越來越多的研究顯示 DM是由炎癥因子介導的慢性炎癥性疾病〔8〕。而hs-CRP可以作用于血管內皮細胞從而誘導各種黏附分子如血管細胞黏附分子-1、細胞間黏附分子-1單核細胞趨化因子-1〔9〕、E選擇素等的表達增加炎癥的進展〔10〕。本次實驗以及以往的研究顯示,DM患者hs-CRP顯著增高,是預測2型糖尿病發病的獨立危險因素,其水平增高與大血管病變、微血管病變等并發癥密切相關,而這些心血管疾病的發生均與內皮功能失調有關〔11〕。

Hcy是一種含硫非必需氨基酸,是蛋氨酸代謝的中間產物。研究已經證明Hcy作為心血管疾病的獨立危險因素,可能通過多種機制引起血管內皮細胞功能損傷,最主要的通過氧化應激機制導致一氧化氮濃度降低及功能減退〔12〕;同時通過內質網應激機制誘導細胞凋亡、未折疊蛋白反應、影響脂質代謝、促進炎性介質釋放等其他機制最終導致VEC功能損傷〔13〕。由于Hcy能夠導致血管內皮損傷,而血管內皮損傷又是心血管疾病發病的病理基礎,糖尿病的并發癥又離不開心血管疾病,因此Hcy與糖尿病的發生密切相關。

Masay等〔14〕認為Hcy增加能促進糖尿病微血管并發癥的發生和發展,Hcy產生超氧化物及過氧化物,加速脂質過氧化作用,在血管內皮細胞內過度蓄積,具有直接損傷作用;Okada等〔15〕認為,糖尿病患者血漿同型半胱氨酸水平升高與維生素B族及葉酸缺乏、同型半胱氮酸代謝過程中關鍵酶的基因突變以及腎臟功能受損導致的排泄障礙相關;而在糖尿病患者動脈壁上的脂蛋白更易氧化修飾,即同型半胱氨酸通過氧化應激系統影響內皮的功能,可使血管內皮暴露于糖基化終末產物而引起內皮損傷。

HbA1c是DM并發癥獨立危險因素,DM并發癥主要涉及微血管及大血管的心血管病變,而hs-CRP及Hcy又是心血管疾病的獨立危險因素,它們的發病機制均與血管內皮損傷有關。近年來的基礎及臨床醫學研究成果顯示,血管內皮功能失調是諸多心血管疾病發生發展的始動因子。hs-CRP可以直接作用于血管內皮細胞從而誘導各種黏附分子的表達增加以及炎癥發展,而Hcy可以間接的引發血管內皮損傷機制,因此,檢測hs-CRP及Hcy水平也可從一個側面明確內皮炎癥的存在和內皮功能障礙的程度。

在根據HbA1c檢測值進行不同的分組中,聯合HbA1c與hs-CRP及Hcy檢測,可以看到HbA1c的控制水平不同,hs-CRP與Hcy的濃度差異有統計學意義,尤其值得關注的是HbA1c<6.6%的一組與其他各組之間的差別,不僅可以了解HbA1c對于DM的診斷和血管并發癥發生的切入點,還可以根據HbA1c的控制水平與Hcy、hs-CRP的濃度相關性作為實驗基礎加以論述和分析,以便對DM并發癥的預測、診斷早于影像學的改變和視網膜病變等傳統方法,并且通過口服維生素B族、葉酸等干預Hcy、hs-CRP的濃度〔16〕,對治療作出正確的判斷和監測,從而在早期、特異診斷的基礎上,推遲、控制和治療DM并發癥的發生。

1 Goldstein DE,Little RR,Lorenz RA,et al.American Diabetes Association.Tests of glycemia in diabetes〔J〕.Diabetes Care,2003;26(Suppl1):S106-8.

2 紀立農.糖化血紅蛋白〔M〕.北京:人民衛生出版社,2010:1.

3 吳茂紅.糖尿病微血管病變患者炎癥因子水平、血漿同型半胱氨酸水平及血液流變學指標變化〔J〕.中國動脈硬化雜志,2011;19(6):514-6.

4 侯丹丹.高同型半胱氨酸血癥與內皮祖細胞凋亡〔J〕.生理科學進展,2011;42(2):158-60.

5 李秀蘭.P選擇素和超敏C-反應蛋白與糖尿病腎病的關系〔J〕.檢驗醫學與臨床,2011;(16):1943-5.

6 Jesudason DR,Dunstan K,Leong D,et al.Macrovascular risk and diagnostic criteria for type 2 diabetes:implications for the use of FPG and HbA1c for cost-effective screening〔J〕.Diabetes Care,2003;26(2):485-90.

7 Gustavsson CG,Agardh CD.Markers of inflammation in patients with coronary artery disease a also associated with glycosylated haemoglobin ale within the noltflal range〔J〕.Eur Heart J,2004;25(23):2120-4.

8 Padhan AD,Ridker PM.Do atherosclerosis and type 2 diabetes share a common inflammatory basis〔J〕.Eur Heart,2003;23:831-4.

9 Devaraj S,Kumaresn PR,Jialal L.Effect of C-reactive protein on chemokine expression in human aortic endothelial cells〔J〕.J Mol Cell Cardiol,2004;36:405-10.

10 Khreis T,Jozsef L,Potempa L.Conforrnational rearrangement in C-reactive protein is required for proinnammatory actions on human endothelial cells〔J〕.Circulation,2004;109(16):2016-22.

11 Mesottn D,Swinnen JV,van Demhoydonc F,et al.Contribution of circulating lipids to the improved outcome of criticial illness by glycemic control with intersive insulin therapy〔J〕.Cli Endocrlol Metab,2004;89(1):219-26.

12 Hansrani M,Stansby G.The use of an in vivo model to study the effects of hyperhomocysteinaemia oil vascular function〔J〕.J Surg Res,2008;145:13-8.

13 Jiang Y,Jiang J,Xiong J,et al.Homocysteine-induced extracellular superoxide dismutase and its epigenetic mechanisms in monocytes〔J〕.J Exp Biol,2008;211:911-20.

14 Masay ZA,Ceballos I,Chadefaux-vekemens B,et al.Homocystine oxidative stress and endothelium function in uremic patients〔J〕.Kidney Iat(Supp1),2001;78:s243-5.

15 Okada E,Oida K,Tada H,et al.Hyperhomocysteinemia is a risk factor for coronary arteriosclerosis in Japanese patients with type 2 diabetes〔J〕.Diabetes Care,1999;22(3):48:4-490.

16 程思高.同型半胱氨酸血癥治療研究進展〔J〕.生理科學進展,2011;42(5):329-34.