滑膜關節持續被動活動器在老年雙下肢各關節康復中的應用效果

熊道海 (新疆醫科大學第五附屬醫院康復醫學科,新疆 烏魯木齊 830011)

使用下肢關節持續被動活動訓練器(CPM)進行康復治療,主要目的就是讓患者各個關節能夠同時進行鍛煉。這套訓練器模擬了人體正常的運動,對關節康復發揮重要的促進作用。下肢關節持續被動活動對不同下肢疾患或者手術后的效果不一,既往研究中結論也不盡相同〔1〕。以往我科對老年雙下肢骨折患者的康復,多是以醫囑為中心的護理及健康指導,督促家屬和患者共同進行康復鍛煉。雖取得了一定療效,但對關節腫脹、疼痛效果不佳,嚴重者引起關節僵直,給患者帶來痛苦,甚至降低其終身生活質量。為了探討CPM在老年患者雙下肢各關節康復中的效果,本文回顧性分析60例應用CPM康復治療的老年骨折患者的資料,并與同期常規治療的老年骨折患者進行對照。

1 資料與方法

1.1 臨床資料 觀察組資料源于2008年6月至2012年5月入住我院采用CPM進行康復治療的60例骨折患者的臨床資料。其中男37例,女23例;年齡63~77歲,平均年齡(71.2±7.2)歲;病程為65 h~6 d,平均(3.0±0.3)d;膝關節損傷22例,髕骨骨折17例,脛腓骨骨折13例,股骨骨折8例。選取同期收治的60例行常規治療的骨折患者作為對照組。兩組患者資料在性別比、年齡、病程以及關節骨折類型等方面均不存在統計學差異(P>0.05),具有可比性。

1.2 CPM使用方法 術后次日或者術后24 h將引流管拔出,然后再開始使用CPM。首先從小角度0°~30°開始,將其活動度逐漸增加;每天增加10°,逐漸增加至最大角度;每日使用時間為3 h,持續使用3 w;之后由患者進行各種功能性活動。在鍛煉過程中,應對X線片進行定期復查,仔細觀察骨折位置愈合狀況。遇引流時應夾閉引流,術后常規使用抗生素。關節橫切口時應該注意角度活動。應該重視關節術后進行連續被動活動訓練的重要性,促使患者早日康復。但是,應該注意仔細掌握手術適應證:下肢骨折固定牢固之后,自體骨膜移植關節成形術或者軟骨修復術后;人工關節置換術后以及關節松解術后,均需適宜使用 CPM 機〔2,3〕。

1.3 兩組療效判定標準

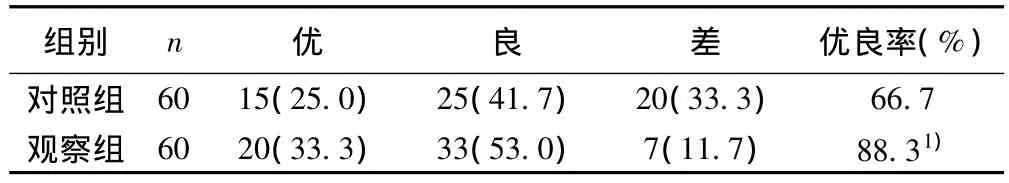

1.3.1 優良判定標準〔4〕①優:屈伸旋轉功能正常且無功能性受限;②良:功能稍微受限,屈伸旋轉角度較為正常,差值≤20°;③差:功能部分受限,屈伸范圍較正常值差≥30°。

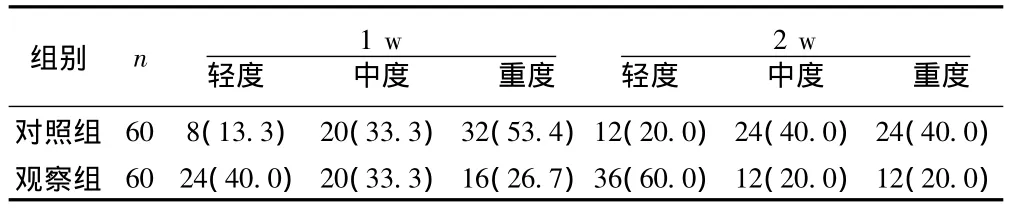

1.3.2 關節腫脹程度評價標準 ①輕度:腫脹基本消失,與對側肢體周徑相差≤1 cm;②中度:腫脹明顯減輕,與對側肢體周徑相差1~3 cm范圍內;③重度:腫脹稍微有減輕,與對側肢體周徑相差在3~4 cm范圍內。

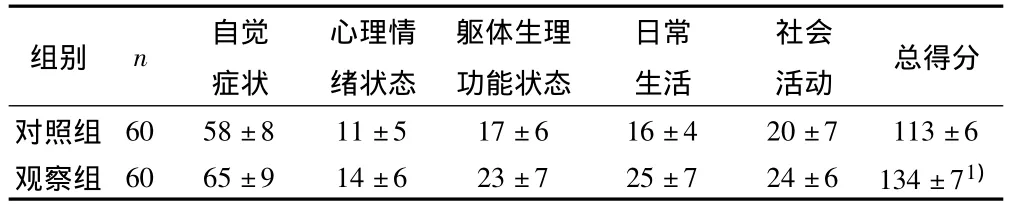

1.3.3 生存質量評價標準 本研究中使用的患者生存質量評估標準總共為144分,主要包括如下幾個項目:患者的自覺癥狀、日常生活、社會活動、心理情緒狀態以及軀體生理功能狀態等。嚴格按照上述項目,對兩組患者的生存質量進行評分。

1.3.4 關節活動度(ROM)判斷〔5〕分別于術后第1、2、3個月進行膝關節ROM測定。測定工具為普通的量角器。具體測定方法:首先普通量角器使用兩根直尺連接成為一個半圓量角器,使用時將量角器的中心點準確對到關節活動軸中心,兩尺的遠端與肢體長軸相平行。

1.3.5 關節HSS評分標準〔6〕關節HSS分值總分為100分,主要包括如下幾個項目:疼痛(30分)、功能(22分)、活動度(18分)、肌力(10分)、屈曲畸形(10分)以及穩定性(10分)。

1.4 統計學處理 采用SPSS14.0軟件進行統計分析。計數資料組間比較采用χ2檢驗,計量資料組間比較行t檢驗。

2 結果

2.1 兩組患者下肢膝關節止痛療效對比 見表1。

表1 對照組與觀察組患者下肢膝關節止痛效果比較〔n(%)〕

2.2 兩組患者腫脹程度對比 見表2。兩組下肢腫脹程度比較差異顯著(χ2=5.112,P<0.01)。

2.3 兩組患者生存質量對比 見表3。

表2 對照組與觀察組下肢腫脹程度比較〔n(%)〕

表3 對照組與觀察組患者術后生存質量比較(分,±s)

表3 對照組與觀察組患者術后生存質量比較(分,±s)

與對照組相比:1)P<0.05,t=5.212

組別 n 自覺癥狀心理情緒狀態軀體生理功能狀態日常生活社會活動 總得分對照組60 58±8 11±5 17±6 16±4 20±7 113±6觀察組 60 65±9 14±6 23±7 25±7 24±6 134±71)

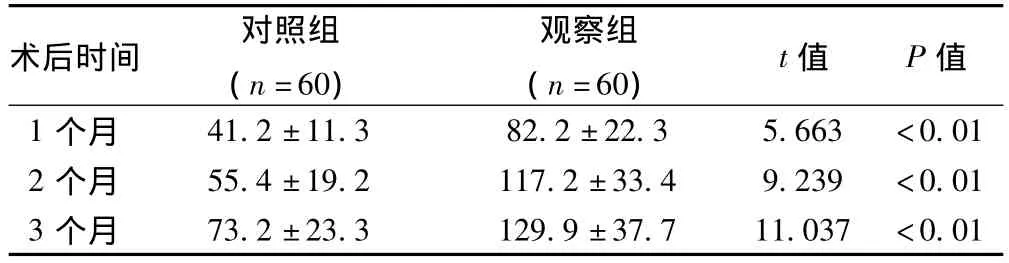

2.4 兩組患者下肢關節ROM對比 術后1、2、3個月兩組下肢關節ROM比較結果見表4。

表4 對照組與觀察組患者下肢關節ROM比較(°,±s)

表4 對照組與觀察組患者下肢關節ROM比較(°,±s)

術后時間 對照組(n=60)觀察組(n=60) t值 P值1個月41.2±11.3 82.2±22.3 5.663 <0.01 2個月 55.4±19.2 117.2±33.4 9.239 <0.01 3個月73.2±23.3 129.9±37.7 11.037 <0.01

2.5 兩組患者下肢關節HSS評分結果對比 見表5。觀察組患者術后HSS總得分明顯高于對照組(P<0.01)。

表5 對照組與觀察組患者下肢關節HSS評分(分,±s)

表5 對照組與觀察組患者下肢關節HSS評分(分,±s)

與對照組相比:1)P<0.01,t=6.201

組別 n 疼痛 功能 活動度 肌力 屈曲畸形 穩定性 總分對照組60 23±5 16±4 12±3 7±4 8±3 7±5 78±4觀察組 60 27±6 20±5 16±5 8±4 9±6 9±6 91±51)

3 討論

雙下肢骨折在老年人群中的發病比例較高,其種類也較多,包括脛骨骨折、腓骨骨折、股骨頸骨折、股骨干骨折以及髕骨骨折等方面的類型。傳統的老年雙下肢骨折治療及康復方法主要是被動鍛煉,即他人的持續性牽引以及手工運動等。傳統方法下不能使老年患者關節軟骨受到磨損,非常不利于老年雙下肢骨折患者的治療。究其原因,主要是由于傳統牽引方法存在著如下缺陷:軟骨愈合質量差、難以避免老年患者關節退變等的發生;此外,他人手工運動會由于操作者用力不均勻、作用時間短等方面的缺陷而使得治療效果不佳。老年患者往往會感覺到劇烈疼痛,甚至還會出現其他并發癥,如再次骨折或是異位骨化等并發癥。基于以上傳統被動運動方法存在缺陷的闡述可知,在組織仍處于炎性水腫時期的創傷以及手術后的早期,應該注意老年患者在鍛煉過程中的受力均衡且應保持輕緩。鑒于此,CPM機以其可使患肢獲得平穩、持續、有力以及緩慢、可調等方面的優點而被應用于老年雙下肢關節康復之中,效果尤佳,深受老年雙下肢骨折患者的喜愛與一致好評〔7〕。

本研究主要從5方面評價了兩組患者的雙下肢各關節康復情況,即優良率、腫脹程度、術后生存質量、下肢ROM以及HSS評分。優良率的評定主要是按照膝關節扭曲角度來定等級的;腫脹程度主要是觀察患者腫脹癥狀是否消失以及與對側肢體周徑之間相差的距離(cm);術后生存質量的評價指標主要包括患者的自覺癥狀、日常生活、社會活動、心理情緒狀態以及軀體生理功能狀態5個方面的指標,總分為144分,生存質量高低在一定程度上反映了患者雙下肢各關節的康復情況;關節活動度主要借用普通的量角器加以測量;關節HSS評分〔8〕。

本研究結果顯示,觀察組患者的優良率明顯高于對照組(P<0.01);對照組與觀察組患者腫脹程度具有統計學差異(P<0.01);按照生存質量評價標準,觀察組術后生存質量總得分明顯優于對照組(P<0.05);觀察組1、2、3個月的ROM明顯大于對照組(P<0.01);根據膝關節HSS評分標準,觀察組患者術后HSS總得分明顯高于對照組(P<0.01)。綜上所述,CPM能夠有效促進老年雙下肢各關節康復,且能提高術后患者的生存質量,應在臨床上推廣應用。

1 劉水英,王小華,付文蘭.下肢關節功能康復器(CPM機)的效果觀察〔J〕.國際護理學雜志,2008;27(2):159-60.

2 王曉紅.下肢關節持續被動活動訓練器(下肢CPM)在骨科臨床康復中的應用〔J〕.中外醫學研究,2011;9(36):161.

3 Riner MA,Harty LD,Davis KE,et al.Predicting range of motion after total knee arthroplasty〔J〕.J Bone Joint Surg Am,2003;85(7):1278-84.

4 王國偉,孫 水,林永杰,等.骨關節炎患者全膝關節置換:多中心的隨機對照〔J〕.中國組織工程研究與臨床康復,2011;15(5):571-3.

5 周 欣,韋 民,王 偉.高屈曲度固定平臺和高屈曲度旋轉平臺膝關節假體置換后的早期步態比較〔J〕.中國組織工程研究與臨床康復,2011;15(43):8023-5.

6 江 敞,張維康,蔣 盎,等.高齡骨關節炎患者膝關節置換術后功能與變量因素相關性的病例對照研究〔J〕.中國骨傷,2012;25(5):377-9.

7 Prokopis PM,Weiland AJ.Thetriceps-preserving approach for somiconstrained total elbow arthreplasty〔J〕.J Shoulder Elbow Surs,2008;17(3):454-8.

8 朱寶玉,王奇緣,吳 蓓,等.IL-6、VEGF在骨關節炎患者膝關節滑膜和滑液中的表達及其意義〔J〕.中國老年學雜志,2012;32(2):273-5.