外側鎖定鋼板聯合內側支持鋼板與雙支持鋼板治療復雜脛骨平臺骨折的療效對比

徐 華 蔡 宇 李文成 劉秦松 丁爾勤 (天津市港口醫院骨科,天津 300456)

脛骨平臺雙髁骨折多由高能量損傷所致,常伴有脛骨干骺端及關節面粉碎性骨折,軟組織并發癥發生率較高〔1,2〕。脛骨平臺雙髁骨折的理想術式目前尚有爭議,其中報道較多的包括有限切開內固定結合外固定器治療〔3,4〕,經皮復位角穩定鋼板固定,切開復位外側鎖定鋼板固定或內、外側雙鋼板固定等〔5,6〕。相比較而言,經內、外側切口雙鋼板固定技術對于骨折端的固定更為牢固,在減小軟組織剝離的情況下,可允許更好的直視下顯露、復位關節骨折端,特別是對于后外側平臺骨折明顯移位或內側平臺嚴重塌陷的病例優勢更為明顯。相比傳統鋼板,鎖定鋼板作為一種角穩定固定裝置,對骨折斷端的保持力更佳,其在脛骨平臺骨折中的應用日益普遍。但傳統支持鋼板與鎖定鋼板聯合固定脛骨平臺的研究報道并不多見。本文擬分析內、外切口鎖定鋼板與傳統支持鋼板固定脛骨平臺雙髁骨折的臨床及影像學效果。

1 材料與方法

1.1 一般資料 2005年1月至2010年1月間因脛骨平臺雙髁骨折接受內、外側雙鋼板固定治療的98例患者納入本研究。對患者的病例病歷資料進行回顧分析。根據手術方式不同,將患者分為A、B兩組。

納入標準:脛骨平臺雙髁新鮮骨折;骨折明顯移位,關節面骨折臺階或間隙>2 mm,關節外骨折移位>1 cm或成角>10°。排除標準:病理性骨折;骨折損傷時間>3 w;損傷前存在骨性關節炎、各類炎癥性關節炎或既往有脛骨平臺骨折病史者;存在嚴重的全身性疾病者(如癌癥活動期,胰島素依賴性糖尿病,腎衰或其他一些手術內科禁忌證等);開放性骨骺損傷;年齡>65歲;合并嚴重的顱腦損傷(Glasgow評分>8);存在影響患者康復治療的其他神經或精神性疾病。

1.2 手術方法 開放性骨折在損傷后8 h以內進行清創、外固定器固定,3~7 d后軟組織及傷口情況穩定行確定性雙鋼板固定。閉合性骨折損傷初期給予跟骨牽引固定,待損傷后3~7 d,軟組織情況穩定后實施確定性雙鋼板固定。

所有病例的雙鋼板固定手術均由同一組手術醫生完成。采取全麻或脊髓麻醉實施手術。手術均采用內、外側雙切口入路顯露骨折斷端。首先在脛骨干骺端的后內側緣后側1cm做皮膚切口,在鵝足肌腱與腓腸肌內側頭之間分離,牽起后內側肌肉、神經、血管軟組織瓣,顯露內側骨折端。第二個切口位于脛骨干骺端的前外側,髕骨外側1~2 cm,并與髕骨長軸平行,向遠端延伸至Gerdy結節,脛骨脊外側1 cm。深層解剖顯露骨折端及半月板,半月板牽起顯露關節面骨折端。對內外側關節面及干骺端骨折端進行復位,采用自體髂骨取骨移植于復位的關節面下骨缺損處。骨折斷端解剖復位后,采用內、外側雙鋼板對骨折進行固定。A組采用鎖定鋼板聯合支持鋼板固定,鎖定鋼板應用于骨折粉碎相對嚴重的一側,另一側應用支持鋼板固定。B組采用內、外側雙支持鋼板固定。術中C臂透視檢查骨折復位及內固定位置情況。對于開放性骨折,根據骨折類型及局部傷口情況選擇手術切口位置,以盡量降低對軟組織的剝離損傷。對于半月板、交叉韌帶或側副韌帶損傷病例,均待骨折愈合后再擇期行修復或重建手術。

所有病例術后采用的處理及康復鍛煉方式相同,術后切口情況穩定,干燥,即在康復醫生指導下行膝關節活動度訓練。術后6 w,下床執拐非負重活動,以后視復查情況逐步負重。經X線片證實骨折骨性愈合后方可允許完全負重活動。

1.3 評估方法 對患者的手術時間,止血帶應用時間,輸血量等圍術期指標進行考察。分別于術后6 w、3、6、12、18、24個月對患者臨床及影像學進行隨訪。隨訪中對患者的骨折復位及愈合情況進行考察,并對術后并發癥進行評估。關節面復位不良定義為關節面臺階≥2 mm;骨折對線不良定義為正位X線片上脛骨平臺與脛骨長軸夾角>90°或脛骨平臺后傾角>15°或<25°。復位丟失定義為關節面臺階增加≥2 mm。對線丟失定義為相比首次術后X線片評估,對線不良增加>3°。手術后超過9個月骨折仍無愈合跡象者定義為骨折不愈合。在末次隨訪時,采用特種外科醫院評分(HSS)以及膝關節活動度測量對膝關節的功能效果進行評估。

1.4 統計學方法 應用SPSS17.0軟件進行數據的統計學處理。計量數據以±s表示,計數資料以率表示,采用Student t檢驗或成組四格表χ2檢驗進行組間比較。

2 結果

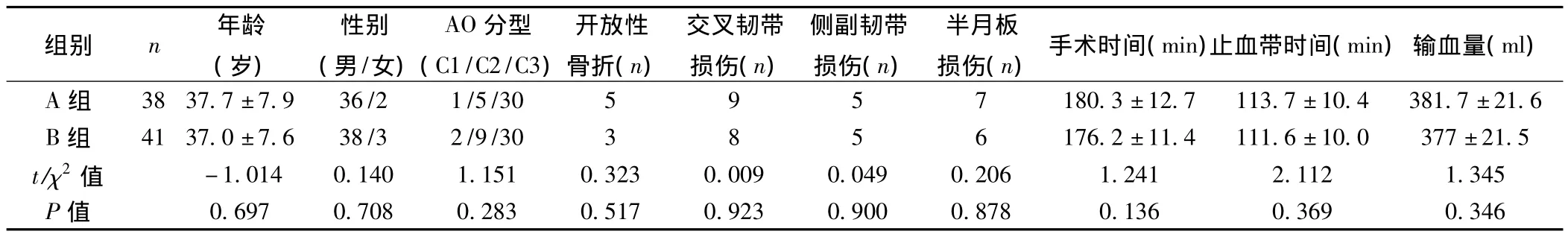

共有79例患者獲得最終24個月的臨床及影像學隨訪,A組38例,B組41例。兩組間性別、年齡、骨折類型、開放性骨折例數、交叉韌帶、側副韌帶或半月板損傷、手術時間、止血帶應用時間、輸血量差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。

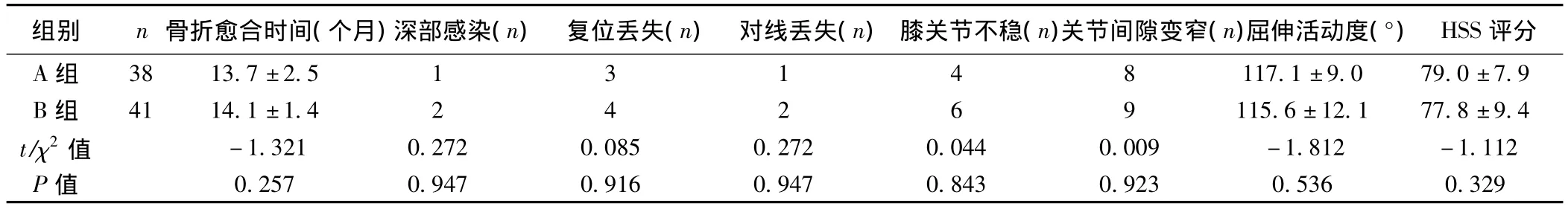

所有病例均獲骨性愈合,A組與B組的平均骨折愈合時間、術后感染、復位或對線丟失以及膝關節不穩等并發癥發生率差異無統計學意義(P>0.05)。在末次隨訪時,A、B兩組的平均HSS評分、平均膝關節屈伸活動度差異均無統計學意義(P>0.05)。見表2。

表1 兩組患者一般資料及手術指標對比(±s)

表1 兩組患者一般資料及手術指標對比(±s)

組別 n 年齡(歲)性別(男/女)AO分型(C1/C2/C3)開放性骨折(n)交叉韌帶損傷(n)側副韌帶損傷(n)半月板損傷(n) 手術時間(min)止血帶時間(min)輸血量(ml)±10.4 381.7±21.6 B組 41 37.0±7.6 38/3 2/9/30 3 8 5 6 176.2±11.4 111.6±10.0 377±21.5 t/χ2 值 -1.014 0.140 1.151 0.323 0.009 0.049 0.206 1.241 2.112 1.345 P值 0.697 0.708 0.283 0.517 0.923 0.900 0.878 0.136 A組 38 37.7±7.9 36/2 1/5/30 5 9 5 7 180.3±12.7 113.7 0.369 0.346

表2 兩組患者術后并發癥及功能評估結果對比(±s)

表2 兩組患者術后并發癥及功能評估結果對比(±s)

組別 n骨折愈合時間(個月)深部感染(n) 復位丟失(n) 對線丟失(n) 膝關節不穩(n)關節間隙變窄(n)屈伸活動度(°)HSS 38 13.7±2.5 1 3 1 4 8 117.1±9.0 79.0±7.9 B組 41 14.1±1.4 2 4 2 6 9 115.6±12.1 77.8±9.4 t/χ2 值 -1.321 0.272 0.085 0.272 0.044 0.009 -1.812 -1.112 P值 0.257 0.947 0.916 0.947 0.843 0.923 0.536 0.329評分A組

3 討論

脛骨平臺骨折采取手術治療的最終目的是重建脛骨關節面外形,恢復下肢的正常對線,獲得骨折的穩定固定以便實現患者的早期功能鍛煉〔7〕。多項手術技術被報道用于這類骨折的治療。最近,加拿大創傷骨科學會(COTS)實施的一項多中心前瞻性研究顯示,在脛骨近端的手術治療中,環形外固定器可達到與內固定相似的臨床效果,且其并發癥發生率更低〔8〕。然而,單純的外固定器固定對骨折的復位效果較差,另外固定針孔感染問題也不容忽視。

微創內固定系統(LISS)通過間接復位,經皮插入鋼板可實現骨折的角穩定固定骨折,其在創傷骨科臨床中應用已經非常廣泛。多項研究表明〔5,9〕,LISS在骨折病例的手術治療中表現出令人鼓舞的臨床效果。然而,單純應用LISS治療脛骨平臺雙髁骨折的臨床效果尚有爭議。Gosling等〔9〕對69例脛骨平臺雙髁骨折患者單純采用LISS固定研究顯示,16例出現明顯的復位不良,另有9例出現復位丟失。因此,雙鋼板角穩定固定技術逐步被臨床學者所采用〔6,10〕。由于鎖定鋼板可實現骨折的角穩定固定,因此,我們考慮鎖定鋼板代替傳統支持鋼板可能會利于避免骨折的復位或對線丟失。然而,本研究結果表明,雙支持鋼板固定組與鎖定鋼板聯合支持鋼板固定組術后的復位和對線丟失發生率未見顯著差異。

文獻報道稱〔11〕,經單一切口實施脛骨平臺雙髁骨折雙鋼板固定后,其手術治療相關的軟組織并發癥發生率達23%~100%。隨著手術技術的不斷發展,內、外側切口雙鋼板固定逐步應用于臨床,Jiang等〔5〕研究報道該技術實施手術治療后,深部感染的發生率只有4.7%。然而,在脛骨平臺固定的雙切口鋼板固定治療中,深部感染仍是目前困擾骨科醫生的一大問題,以前各方報道其發生率在7% ~13%〔11〕。在本研究中,兩組深部感染發生率低于多數研究報道水平,與Jiang等〔5〕學者的研究數據相似。我們認為,降低感染的發生與術中軟組織的細致處理密切相關,實施分期手術是避免出現軟組織并發癥問題的關鍵一環,待軟組織情況穩定后再行確定性內固定可有效降低皮膚壞死,切口感染等問題的發生率。在我們的研究中,所有病例均采取分期手術的方式,開放性骨折初期處理采用外固定器固定,閉合性骨折初期采用跟骨牽引固定,這些處理措施可適當恢復下肢力線的情況下,還利于軟組織腫脹的消退,進而降低了二期確定性內固定手術的軟組織并發癥風險。

本研究盡管為一項回顧性病例對照研究,但兩組病例在性別、年齡、骨折類型,開放性骨折數量等一般資料方面無顯著差別,因此組間可比性良好,數據的可信度尚可。然而,由于研究中很難對軟組織損傷進行定量評估和控制,因此軟組織損傷程度的細微差別可能會對治療結果產生影響。另外,本研究的隨訪時間較短,兩種固定方式的長期療效是否存在差別,尚需進一步研究證實。

總之,復雜脛骨平臺雙髁骨折采用兩切口雙鋼板固定的臨床及影像學效果令人滿意,并發癥發生率低。鎖定鋼板聯合支持鋼板與雙支持鋼板固定的臨床效果無顯著差別。

1 Weigel DP,Marsh JL.High-energy fractures of the tibial plateau.Knee function after longer follow-up〔J〕.J Bone Joint Surg Am,2002;84-A(9):1541-51.

2 Babis GC,Evangelopoulos DS,Kontovazenitis P,et al.High energy tibial plateau fractures treated with hybrid external fixation〔J〕.J Orthop Surg Res,2011;6:35.

3 Ali AM,Yang L,Hashmi M,et al.Bicondylar tibial plateau fractures managed with the Sheffield Hybrid Fixator.Biomechanical study and operative technique〔J〕.Injury,2001;32(Suppl 4):SD86-91.

4 El-Alfy B,Othman A,Mansour E.Indirect reduction and hybrid external fixation in management of comminuted tibial plateau fractures〔J〕.Acta Orthop Belg,2011;77(3):349-54.

5 Jiang R,Luo CF,Wang MC,et al.A comparative study of Less Invasive Stabilization System(LISS)fixation and two-incision double plating for the treatment of bicondylar tibial plateau fractures〔J〕.Knee,2008;15(2):139-43.

6 Luo CF,Jiang R,Hu CF,et al.Medial double-plating for fracture dislocations involving the proximal tibia〔J〕.Knee,2006;13(5):389-94.

7 Helfet DL,Haas NP,Schatzker J,et al.AO philosophy and principles of fracture management-its evolution and evaluation〔J〕.J Bone Joint Surg Am,2003;85-A(6):1156-60.

8 COTS.Open reduction and internal fixation compared with circular fixator application for bicondylar tibial plateau fractures.Resultsof a multicenter,prospective,randomized clinical trial〔J〕.J Bone Joint Surg Am,2006;88(12):2613-23.

9 Gosling T,Schandelmaier P,Muller M,et al.Single lateral locked screw plating of bicondylar tibial plateau fractures〔J〕.Clin Orthop Relat Res,2005;439:207-14.

10 Barei DP,Nork SE,Mills WJ,et al.Complications associated with internal fixation of high-energy bicondylar tibial plateau fractures utilizing a two-incision technique〔J〕.J Orthop Trauma,2004;18(10):649-57.

11 Kumar A,Whittle AP.Treatment of complex(Schatzker TypeⅥ)fractures of the tibial plateau with circular wire external fixation:retrospective case review〔J〕.J Orthop Trauma,2000;14(5):339-44.