動力髖螺釘加拉力螺釘與鎖定加壓鋼板治療老年順行性股骨粗隆間骨折的臨床研究

劉世杰

股骨粗隆間骨折是四肢常見骨折,常見于老年人,可引起褥瘡等并發癥,病死率高,常出現髖內翻的后遺癥。為使患者早期離床鍛煉,促進全身功能快速康復,現在手術復位內固定已成為首選的治療方法[1]。目前廣泛應用的側方鋼板固定物主要是動力髖螺釘加拉力螺釘和鎖定加壓鋼板。本研究比較兩種方法在臨床上的應用效果。

1 資料與方法

1.1 一般資料 本研究隨機抽取順德第一人民醫院附屬杏壇醫院骨科于2010年3月~2012年3月收治的90例需行手術內固定治療的老年順行性股骨粗隆間骨折患者。入組患者除外開放性骨折及病理性骨折,且患者無糖尿病、冠心病、COPD等內科合并疾病。入組患者按照隨機對照分組的原則隨機分為兩組,各45例。兩組患者的年齡、性別、骨折分型等一般情差異況均無統計學意義。對照組采用LCP(locking compression plate),研究組采用 DHS(dynamic hip screw)+拉力螺釘固定。

1.2 手術方法 術前完善各項檢查,無明顯手術禁忌證。麻醉:腰硬聯合麻醉(combined spinal and epidural anesthesia,CSEA)或者氣管插管復合靜脈全身麻醉。取仰臥位,手術入路:股骨外側。自股骨粗隆向下切開,充分暴露骨折斷端,充分恢復股骨粗隆部骨結構的完整性,保證對位、對線良好。研究組方法:打入動力髖螺釘、安放鋼板,再在動力髖螺釘上方打入一枚抗旋轉拉力螺釘(counter-rotation lag screw)。對照組方法:植入適當長度粗隆部解剖形鎖定加壓鋼板,在靠近骨折兩端用兩個加壓拉力螺釘固定。術中、術畢均使用C-形臂X光機透視,保證骨折端復位滿意。手術結束前徹底止血、沖洗切口,放置引流管,縫合切口。

1.3 術后處理 圍手術期給予抗生素預防感染治療及對癥支持治療。術后早期型床上肌肉舒縮運動,以及伸屈患髖、膝及足部主動的功能鍛煉。術后1~2周開始下床扶雙拐但患肢不負重下地活動。研究組患者術后2周后開始扶雙拐保護下逐漸患肢部分負重,而對照組患者術后1月部分負重。術后每月門診復查,根據患者骨折類型、術后骨折部位的穩定性及X線片顯示的骨生長情況決定每個患者何時增加負重或完全負重等,個體化診療。

1.4 術后觀察指標、療效評定標準 觀察患者的手術時間、術中出血量、術中X線暴露量(一次曝光按0.18 mgy計算)、骨折愈合時間,觀察各種并發癥(髖內翻、下肢長短、內固定斷裂等)的發生率。骨折愈合標準:①X線片上提示骨折線模糊;②有連續性骨小梁通過;③局部疼痛消失。療效評定按Sander標準,根據患者的疼痛、行走步態、活動、功能、肌肉力量、日常生活、放射學等進行評分。55~60分為優、45~54分為良,35~44分為差,<35分為無效。

1.5 統計學方法 本研究使用SPSS 13.0進行處理。檢驗方法采用 t檢驗和四格表資料 χ2檢驗。檢驗水準取 α=0.05。

2 結果

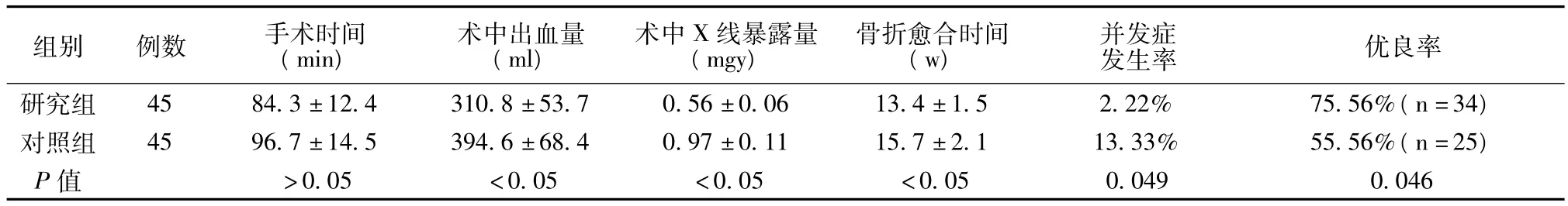

兩組患者的手術時間差異無統計學意義;研究組術中出血量、骨折愈合時間、術中X線暴露量、并發癥發生率及優良率等均優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。(表1)

表1 兩組患者治療效果比較(±s)

表1 兩組患者治療效果比較(±s)

優良率研究組 45 84.3±12.4 310.8±53.7 0.56±0.06 13.4±1.5 2.22% 75.56%(n=34)組別 例數 手術時間(min)術中出血量(ml)術中X線暴露量(mgy)骨折愈合時間(w)并發癥發生率>0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.049 0.046對照組 45 96.7±14.5 394.6±68.4 0.97±0.11 15.7±2.1 13.33% 55.56%(n=25)P值

3 討論

股骨粗隆間骨折是四肢常見骨折,常見于老年人。因老年人骨質疏松,跌倒時下肢突然扭轉或急劇過度外展或內收,或外力直接沖擊大粗隆即可發生骨折保守治療因長期臥床,常可引起褥瘡、髖內翻等并發癥,死亡率較高。目前除少數穩定型患者采用保守治療外,為使患者早期離床鍛煉,促進全身功能快速康復,現在手術復位內固定已成為首選的治療方法。骨折的手術的目的是為了獲得良好的復位,早期牢固的內固定及功能鍛煉可明顯減少嚴重并發癥的發生率,使患者盡早恢復正常的功能活動。股骨粗隆間骨折的內固定術式包括髓內固定、側方鋼板固定,兩種方法各有優缺點。DHS、LCP是目前廣泛應用的側方鋼板固定物。

動力髖螺釘堅固性較強,同時具有加壓和滑動的兩項功能,設計符合股骨上段生物力學原則,DHS內固定牢固可靠、確切,患者能早期活動和負重。DHS聯合拉力螺釘的方法有內在的角穩定性,從而利用其滑動裝置,在順行性股骨粗隆間骨折患者負重時產生動力加壓得作用,再加拉力螺釘抗旋轉,有效地穩定骨折端,促進骨折愈合。在治療股骨粗隆部骨折中更具優勢,且價格相對便宜。而LCP則用多枚長鎖定螺釘將包含骨折的近段鎖定于鋼板上,從而形成可靠的角穩定性,但因為螺釘較DHS主釘要小,加上老年患者骨質疏松,固定的強度較差,負重時不產生動力加壓作用,骨折端容易產生松動,穩定性較差,不利于骨折端愈合,且費用較為昂貴。目前國內多數學者認為LCP的手術療效要好于DHS,根據我們多年的臨床觀察,兩者各有優缺點,主要根據骨折類型而選擇,但DHS加拉力螺釘固定老年股骨性順股骨粗隆間骨折的療效明顯優于LCP[2]。

采用固定效果確切、損傷小、操作時間短、以最小創傷步驟置入的DHS是最好的選擇[3]。DHS固定雖然對骨折產生加壓作用,但單枚螺釘不能完全控制股骨頭、頸的旋轉,存在發生髖內翻的風險。術中在大粗隆外側經股骨頸上方向股骨頭旋轉中心打入一枚拉力螺釘,在骨折線外上方產生加壓,恢復抗張力側抗張力作用,從而增加股骨頭、頸的抗扭轉力,使得骨折端的穩定性增加。術后患者早期下床及負重活動,明顯減少患者的住院及治療時間,具有很好的社會及經濟效益。

[1] 鄧萬祥,趙胡瑞,劉剛,等.人工髖關節置換在高齡股骨粗隆間骨折的應用.中國骨與關節損傷雜志,2008,23(11):951-952.

[2] 鄭國富,鄭俊,金偉強.鎖定加壓鋼板與動力髖螺釘治療高齡股骨轉子間骨折療效比較.中醫正骨,2011,23(5):37-39.

[3] 陳科明,白龍,于志勇.DHS與PFNA治療高齡股骨粗隆間骨折的療效評價.中國醫藥科學,2011,1(11):110-111.