城市化可持續發展成功案例分析借鑒:新加坡、溫哥華和曼徹斯特

孫振華

(東北財經大學,大連 116025)

在可持續發展的城市設計中,新加坡住房開發、物流和回收一直處于國際領先地位;加拿大溫哥華的城市發展的生態概念享譽國際;英國曼徹斯特是世界上第一個因為工業化而經歷了快速的城市化進程的地區,歷經了環境、經濟和社會風險等眾多變遷后,成為歐洲最可持續發展的城市之一。每個城市的案例分析旨在展示不同可持續城市化發展的實踐,從管理和規劃交通系統,城市治理和管理,資源利用,經濟發展和環境的改善等諸多方面闡述,總結經驗以獲借鑒。

一、新加坡:打開城市可持續發展的大門

新加坡是馬來西亞南端的一個小島國,大量的依靠進出口商品和服務,以支撐其發展。從1965年獨立以來,新加坡努力依靠有限的自然資源和有效利用其優越的戰略地理位置,成為世界的交通樞紐和知識、金融中心。新加坡在改善住房發展,環境管理和交通運輸創新方面一直處于世界領先水平。

(一)從貧民窟到高質量生活

在很多城市,不斷增長的人口給經濟適用房的提供帶來了挑戰。然而,新加坡自1960年后,經濟適用房的提供竟沒有出現過短缺現象,這被看作是一個成功的典范。所有的棚戶區均被清理,84%的居民擁有土地使用保障,包括92%由政府提供的住房置業。85萬戶公屋單位已經在23個新區建成,最嚴重的住房短缺已經得到解決。統計結果見證了居者有其屋的實現。新加坡公共房屋計劃的核心焦點是提供經濟適用房給所有的無房家庭,特別是貧困家庭,這樣不但降低了房屋成本,也緩解了為低收入者提供公有住房的壓力。購房者可以按揭貸款,包括創新使用買房者的中央公積金(CPF)儲蓄,幫助購房者快速提高購買住房的能力。

最初,政府主要參與和負責組織實施公有住房的開發和銷售,于1960年成立了國家住房管理局,住房和發展董事會(HDB),被授予了包括地權、財權在內的廣泛法律權限以落實經濟適用房計劃。雖然這可能并不是住房提供的唯一體制框架,新加坡集中所有公有住房在一個權力部門,避免了政出多門的混亂問題的發生。通過這個項目,過度擁擠的棚戶區住房已經逐步被清除,取而代之的是在新市鎮的帶有完善的服務高層住宅的公共屋村。隨著綜合服務不斷發展,新城鎮提高了生活質量,不僅僅是改善住房條件,而且注意發展社區的良好居住環境。

(二)移動速度

過去的四十年,新加坡實現了從小而無系統的問題驅動型交通運輸規劃,到前景帶動型規劃的轉變。從20世紀90年代以來,新加坡要發展成為具有世界級的基礎建設和設施的熱帶城市。在交通方面,客觀上已達到整合土地,高效,節能,追求有效的土地置換系統,整合、高效、節能,同時兼顧人口、經濟和環境的發展。為此,全市實施了多管齊下,包括:一是整合土地使用和交通規劃,包括區域中心和混合用途的開發,使旅游需求最小化;二是通過智能交通系統來擴大道路網絡和道路通行能力的最大化,以提高交通運輸的網絡化能力;三是通過限制措施,對車輛所有權和使用權的管理及道路使用的需求管理,緩解交通擁擠問題;四是提供優質的公共交通選擇,包括開發捷運、輕軌、無縫公交出行等,以達到替換私家車的要求。

新加坡推出了各種針對在市場經濟中城市的流動性問題的創新對策,例如,汽車的配額體系(1990,購車權利和投標系統證書);區域授權制度(1975,允許持有人支付進入城市限制區域);道路電子收費(1998,即用即付原則下的道路使用費電子管理系統)。在汽車配額制度中,最初的想法是,政府確定島上可容納的最大汽車數量并制定不高于這個數量的許可數量,同時由市場決定擁有汽車的成本。注冊費、稅金及財政不利因素均提高了擁有和使用私家車的成本,使新加坡成為了世界上私家車成本最高的國家之一。基本上,新加坡的宗旨就是讓人們為自己私家車所消耗和排放的大于其他交通方式的能量買單。新加坡的經驗表明,成功保持交通的順暢,重要的是解決城市交通擁擠問題的綜合交通政策。

(三)將大自然帶入市區

隨著城市的快速增長和城市人口密度的不斷增加,人們對于能擁有一個令人愉悅的工作生活環境的需求日益提高。早在1967年,通過獨立后經濟和城市的均衡增長政策,新加坡啟動了綠化計劃,把新加坡改造成為接近大自然的花園城市,其目的是新加坡成為高速城市化的同時更適宜居住。

過多的城市化進程中的問題,例如人口的高速增長,住房短缺,失業率及不充足的城市基礎建設,導致了城市自然植被的流失。在1967年—1982年,新加坡擴大了近80%的區域,大幅增加了分配給工業、交通、公共設施、通信,住房和商業的用地,這帶動了城市綠化計劃的進程,使我們最終看到了多種綠化形式審慎地進入城區:新城鎮建的綠色防護林、公園和花園;公園連路邊的樹木和灌木,攀緣植物和登山燈柱,墻壁,架空行人橋和其他混凝土表面及天臺花園等,這些愉悅的環境被人們所認可,并帶來強烈的歸宿感。

作為政府宣布的目標,政府所致力發展的花園城市,獲得了機構、財政及立法的支持,這是國家政策的具體體現。花園城市實施的重要步驟是一個調整國家規劃系統的發展計劃和發展控制的協調框架。這個框架規定了綠化的保障和法律標準,比如私人公寓的公共休憩用地發展;道路兩旁緩沖區域的綠化;社區公園及居住區的開放空間等等,均需履行發展規劃,提出了三個城市環境綠化策略:一是建立更多的公園和花園;二是精心撫育天然植被;三是帶給市區更自然的環境。這個方法是通過公園的網絡式連接,實現“無縫綠化”,以及最近一段時間的高樓屋頂的“垂直綠化”。通過采取環境發展的綜合方法,新加坡遠期規劃和概念藍圖,充分證明了環境并不一定會遭受到高速的經濟發展和城市化帶來的影響。花園城市的創建使新加坡成為了一個充滿活力、特色鮮明、令人愉快的有更大更廣闊發展空間的城市,為我們提供了一個由個人和國家參與綠化的參考。

構建和維持利益相關者是綠化進程的重要方面,賦予發展的可持續性。挑戰是不但要明白和尊重城市的生活模式,而且還要鼓勵社區的參與和支持綠化成就。就這一點而言,認養公園的社區團體和安置果樹的公共住房公園和花園,是鼓勵學校,居民和其他社區團體及組織的方案,這樣可以使他們在城市花園的建設過程中有強烈的參與和歸宿感。雖然,新加坡城市花園的轉變大部分是有政府為主導,一些非政府組織也越來越多地支持自然保護以保持國家的生態環境。在“新加坡綠色規劃:走向一個模范綠色城市”規劃中,還提出預留5%的森林土地、沼澤和海域及其他一些具有生態價值的自然保護領域。

二、大溫哥華地區:SRI引領下的城市可持續發展

大溫哥華地區的成功實踐是一個很好的借鑒。SIR(Sustainable Region Initiative/地區可持續發展倡議),不僅提供了規劃框架,并且積極付諸實施,成功地改善了城市管理,提高了公共設施和服務的效率,實現了社會和環境的可持續發展。

(一)大溫哥華和大溫哥華地區

大溫哥華是加拿大的第三大城市,位于加拿大西南部,區域面積約4500平方公里,人口210萬,是加拿大增長最快的大都市區。極好的空氣和水質量及自然豐富的公共綠地資源使該地一直被列為世界最適宜居住地區。大溫哥華地區是加拿大最后一個非合并的大型城市區,成立于1967年,具有協調和規劃區內的城市的職能,是22個司法管轄區聯盟。

大溫哥華地區政府模式側重于各市之間的合作以實現高水平的服務。從市民中選舉出來的民意代表和議員組成大溫哥華地區董事會董事,以便于各個成員都能就城區的發展提出自己的建議。在操作中,行政區域在為各個自治市提供服務的同時,無層級合作組織通過各個自治市直接服務于納稅人。大溫哥華地區的主要職責包括:一是以最經濟有效的方式為各個自治市提供飲用水、污水的收集和處理、固體廢物的處置和回收利用等區域基本公共服務;二是區域內的公園和園林道路;三是價格合理的租賃房屋;四是對自治市的勞動關系服務;五是管理空氣質量和控制污染;六是對大溫地區交通運輸的戰略規劃和財務監管;七是選舉地區管理行政機構、自愿消防部門及管理911緊急電話系統。

(二)區域可持續發展倡議(SRI)

2001年起,SRI作為地區及組織的規劃和管理框架,以可持續發展為前提,規劃和整合了所有大溫哥華地區的企業活動,區域授權計劃和合作關系聯盟,充分反應了城市系統的綜合屬性。SRI的實施是一個動態過程,始于為可持續性的企業執行,政策和商業慣例調整,業務的重新定義,員工的雇傭和進展報告,在可持續概念前提下整合計劃獲得了政治的認同和支持,并開始擴大到更廣大的區域群落。

1.規劃框架。依據SRI,大溫哥華地區為了城市重建修訂了所有管理規劃,包括涉及到計劃增長管理,空氣質量,液態及固態垃圾回收利用,飲用水,和區域公園等諸多方面的政策。SRI框架的前提是區域授權概念下的一個組成系統,即在一定程度上代表大溫地區和與之利益相關的其他區域。同時,SRI區域授權框架創造了一系列促進區域可持續發展整合系統的綜合管理規劃。對于大溫哥華地區的授權,SIR框架依據可持續發展原則,開發了發展管理模板,建立了可持續理念下的區域發展展望和每個執行計劃之間的銜接。與此同時,還建立了橫跨區域授權計劃的銜接,以及同區域外由其他機構執行授權的其他舉措的銜接。

2.付諸實施。SRI提供不僅僅是一個規劃框架及可持續發展報告,同時也把規劃付諸了行動,確認并成功地實施了可持續發展實踐。例如,整合園林路和公共走廊;薩里中轉站;公共下水溢出設施;以及污水處理廠的保護。每個管理計劃確定了實施,有助于可持續發展地區通過社會、經濟和環境方面的考慮,銜接其他大溫哥華地區管理規劃目標;用性能指標來跟蹤實施進度和適應性管理,對正在出現和將會出現的問題,建立彈性和可持續改進的機會。同時可持續發展規劃涉及諸多合作伙伴的參與,包括市政、商業和社區組織,。

SRI從根本上創新了組織和地區的管理策略。同政府、工商業、非政府組織和社會團體合作,是一個自上向下的領導驅動和自下向上的工作人員參與過程。大溫哥華地區運用SRI措施,實現了實用、高效和可持續方式的公共設施及服務方式,并建立廣泛的合作關系,致力于確保大溫哥華是世界上最可持續發展的區域以及最適宜居住的地區。

三、大曼徹斯特:后工業化時代的可持續發展

作為工業革命的發源地之一,曼徹斯特遭遇了極端程度的環境污染,以及50多年的衰退和重組。面臨失業、疾病、衰退和遺棄的挑戰,目前曼徹斯特已經作為創新型和混合智能型行業的全球化樞紐而獲得自身的復興,并且倡導了英國的“新城市主義”和城市環境管理,成為可持續性研究和發展的中樞。在大曼徹斯特衛星城的中心,曼徹斯特城是繁榮的金融、媒體、教育和文化中心。曼徹斯特城被郊外和非城區的衛星城所包圍,且不斷延伸的大都市,250萬居民居住在市區,150萬多萬居民居住在有一小時路程的周邊區域,包括利物浦和更小規模的城市。它的政府被分為10個自治市,一些重要的功能被下放到區域一級。

(一)城市化的歷史和未來

曼徹斯特是一個世紀前的世界第十大城市,自由貿易和企業的先進工業“震撼城市”。在不同的時期,它擁有世界第一個火車站,第一個免費公共圖書館,第一個零售合作社,第一個工會代表大會,第一臺可編程計算機。那里還出現了鋼鐵和煤炭的獨特組合,是英帝國的貿易港口,潮濕的氣候適合紡織工業,和不墨守成規的教會,他們通過工人階級推廣創新的技術,從東到西縱觀歷史的層次,從誕生紡織業的葉綠泥石山谷,到環繞機場的日出商業園區。目前的趨勢不難看出在發達世界中這樣城區的前景:一是全球化。整合投資、產業、貿易和消費為全球一體化;二是連通性。通過信息和通訊技術、媒體和國際旅游,構建網絡和社區的新形式;三是排除。轉讓、依賴和分割大部分人口的新格局;四是后福特主義。解除以前的經濟和政治結構,以利于更加復雜和靈活的模式。新的生產和消費,地方和全局等之間相互關系的存在。

(二)經濟和社會發展趨勢

大曼徹斯特區在世界層面充滿了機會和挑戰。隨著工業基礎的部分淘汰,部分高新產業和第三產業的興旺,這是外部區域的主要樞紐,同時擔負著社會經濟的衰退。組合效果的趨勢是分割,高科技經濟的全球市場被大面積的衰退和依附包圍。同時并行的是社會形態。人口趨勢改變了年齡結構,性別均衡,家庭結構,可支配的時間和收入,及家庭組織。文化趨勢從以前的國家模式走向自我認同和激勵,以及相應的疏遠和混亂。以前的管理模式和福利規定被同其他組織合作所取代。一般情況下,人口老齡化日趨嚴重,隨著不斷增長的可支配收入和閑暇時間及就業的多元化,產生了一套新的生活方式,這一趨勢很可能會不斷加速。同時,城市和城區系統也為經濟生產和消費的發展持續發揮著作用。

(三)環境發展趨勢

極度的環境污染是大曼徹斯特200多年的重工業歷史遺留的產物。如今,在城市實現從生產到消費轉變的同時,環境管理也同樣從工業革命時期的“稀釋驅散”方法,轉變為運用綜合污染控制系統進行綜合污染濃度的控制。近期,環境管理的現代化原則為商業帶來了機會和競爭,“集成鏈管理”協調了所有的材料和工藝,其最終目標是經濟增長的“去實體化或脫鉤”,這也是英國“可持續消費和生產”的戰略目標。

不難看出,大曼徹斯特顯然不是綠色的,有社會責任感的,或象其他一些北歐或拉美國家的城市一樣有條理,但他獨特的歷史軌跡卻是值得借鑒的。一個典型的城市擁有一個成熟的產業系統和城市形態,需要一個穩定的社會結構,并重塑其不斷變化的全球市場的形式和功能,便要接受可持續的重組和再生的挑戰。目前,工業污染和不衛生的居住條件在大多數情況下已經被克服。殘留下來的是后工業化時代或晚期資本主義的矛盾,以及愿望與現實之間的差距。努力地實踐著城市可持續發展的再生。

1.全是規模的綠色城市,一個地方性政策,包括采購可再生能源,積極的路邊回收,和大規模的城市植樹。www.Manchesterismyplanet.com網站是當前活動和服務承諾系統,已擁有10,000名市民和眾多的組織。

2.更關鍵的質量在區域一級,其中大部分是通過非政府組織,如“西北可持續性和責任”,是一個為企業的社會責任開展的網絡活動促進計劃;“氣候變化憲章”,創建生產力和為大型企業提供的測評工具。“Enworks”促進小型和中等規模的企業的環境管理,“環保鏈接”促進環保技術。

3.大多數大型企業機構的可持續發展評估和使命聲明。這些包括許多在該地區最大的污染者,例如,殼牌英國、曼徹斯特機場和英國核燃料。

4.嚴格的綜合評估體系。公共政策受可持續發展評估和評價指標的支配,所以要運用特定工具,依據廣泛的克引用制度對項目進行嚴格的綜合評估,在繼續推進原有計劃同時,提出存在的問題,以作進一步調整。

四、經驗借鑒

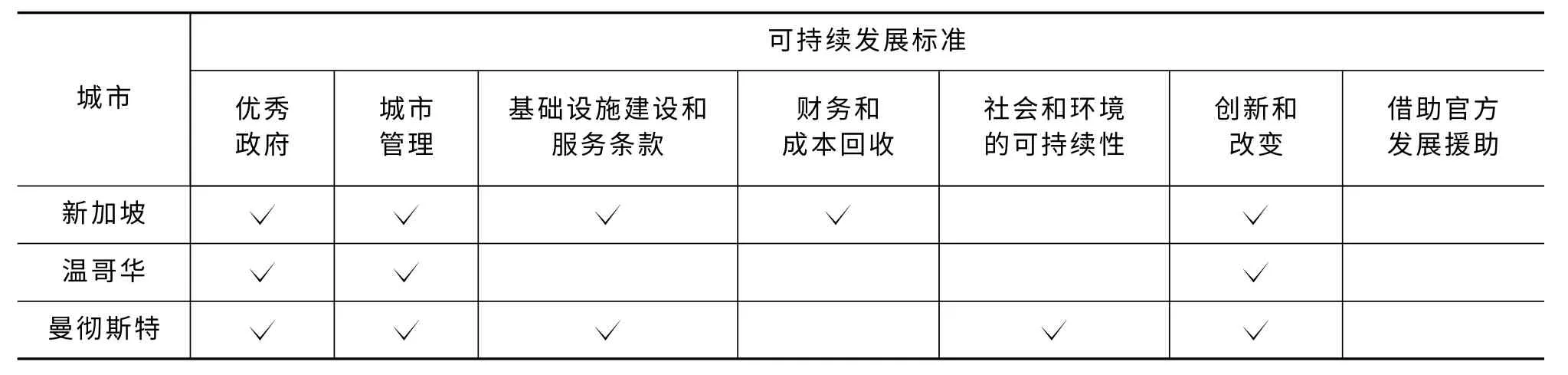

從這些城市可持續發展案例中,不難看出他們的成功實踐是多方因素的共同作用(見表1)。

1.強有力的領導發揮重要作用。在發展視野下,強有力的領導往往會克服諸多困難,將規劃付諸實施,以解決環境和經濟問題,而這個重要的角色基本都是由政府扮演。試想新加坡如果沒有強有力的政府的治理、領導和創新,一個現代化的新加坡城就永遠不會解決其環境和住房的問題,從而為將來的經濟轉型提供一個可持續發展的基礎。

表1 案例城市可持續發展概況

2.危機催生變革,各種因素相互作用。曼徹斯特的社會和環境條件要求必須進行公共衛生和環境質量的變革,而在經濟全球化的影響下,又使經濟重建和轉型變得十分必要。新加坡其生活水平標準提高了,也同樣可以將其經濟建成主導亞洲的服務中心之一。

3.社區意愿引領城市公共管理革新及環境設計創新。溫哥華綜合綠道和公用走廊的建設,成功的廢水處理規劃,均源自員工對老問題的創新方法。

4.所有的城市都力求充分利用資源,通過各種形式的伙伴關系,加強基礎設施建設和提供住房和社區設施。溫哥華可持續發展方針涉及市政、商業和社區組織等諸多合作伙伴,該方法是采用自上向下的領導驅動,以及自下向上的工作人員參與過程。

5.運輸服務的規劃和整合,提高城市客運效率。發展多式聯運設施和綜合使用,以增強城市的活力和方便。住房、社會、文化和教育商業用地的整合,專業化研發整合低強度制造業,以突出建設令人工作、生活舒適城市的重要性,整合發展的關鍵在于是否對提高生活質量具有重大影響。

6.重視城市規劃,建筑和環境政策的執行,重視資產的管理和維護,保證城市系統高效率、高品質運轉。使城市具有舒適宜居性,因為宜居是所有城市規劃和管理所追求的重要方面。