頸部按摩操應用于椎動脈型頸椎病患者的康復效果

徐 俐,林 穎

(上海中醫藥大學附屬市中醫醫院,上海 200071)

隨著現代社會工作節奏加快及工作方式的改變,頸椎病的發病率呈逐年增高及年輕化趨勢,影響患者的工作及生活,甚至產生負性情緒[1-2]。目前,臨床重視治療方案的選擇,卻存在遠期效果欠佳和復發率高等不足[3]。而可實施的護理干預手段較少,缺乏個體化的健康評估及教育。本研究在保守治療和常規健康教育的基礎上,結合頸部按摩操對我院骨傷科77例中青年椎動脈型頸椎病患者進行康復護理,收到良好的效果,現報道如下。

1 對象與方法

1.1 對象 選取2011年10月—2012年9月收治于我院骨傷科非手術治療的椎動脈型頸椎病患者77例,標準依據《中醫病癥診斷療效標準》制定診斷標準。將患者隨機分為實驗組40例和對照組37例。實驗組男23例,女17例,平均年齡(43.4±6.2)歲。對照組男21例,女16例,平均年齡(48.5±5.4)歲。患者病程1~5年,均呈慢性發病,癥狀以眩暈為主,自覺有周圍環境和(或)自身旋轉感和頭重腳輕感,伴不同程度的頸椎活動度受限,部分患者存在頸部疼痛感。兩組患者在性別、年齡、職業、病程、病情、癥狀和其他用藥等比較,差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 方法

1.2.1 對照組

1.2.1.1 患者評估 入院當天即由專責護士進行評估,主要評估內容有:①患者的一般情況,包括年齡、職業、文化程度和生活習慣,評估患者接受新知識的能力和心態,制定相應的護理和健康教育計劃;②自覺癥狀包括肩背部酸脹不適、頸部僵硬不靈活、眩暈和頭痛等;③日常生活情況,包括枕頭高度及軟硬、睡眠時間、睡眠質量和用電腦習慣等;④學習習慣,包括看書時間、背包方式和上網習慣等;⑤平時運動情況,包括外傷和體育活動習慣等。

1.2.1.2 治療護理 椎動脈型的頸椎病患者主要采取活血化瘀類口服或靜脈給藥,以及局部中藥熏蒸和夾脊穴電針物理治療。護理措施:急性期或癥狀較重者靜臥為主,準確給藥和中藥熏蒸治療,配合醫師電針理療,并做好生活照顧。

1.2.1.3 健康教育 專責護士每天抽出一定的時間與患者溝通,用通俗易懂的語言講解相關知識及治療的配合事項。根據評估內容制定健康教育計劃,指導患者糾正不良生活行為,給予日常生活方式指導,如保持正常的坐姿和合理使用枕頭等。

1.2.2 實驗組

1.2.2.1 急性期癥狀緩解后在對照組基礎上教會患者頸部按摩操進行康復鍛煉。此康復操是依據中醫經絡分布和生理功能,起益氣醒腦、提神鎮痛;通經活絡、調和氣血的作用而編制,每日鍛煉2~3次。具體方法:①按摩百會,用中指或食指按于頭頂最高處正中的百會穴,由輕到重按揉20~30次。②按壓風府(頭微前傾,后正中線上,入后發際上1寸)、大椎(后正中線上,第7頸椎棘突下凹陷中),以左(右)手中指指腹進行按壓;按壓肩井,以左(右)手中指指腹按于對側肩井穴(在大椎與肩峰連線中點,肩部筋肉處),兩側交替進行。按壓順序先風府、再大椎、肩井,各穴由輕到重各按壓10~20次。③拿捏頸肌,將左(右)手上舉置于頸后,拇指放置于同側頸外側,其余四指放在頸肌對側,雙手用力對合,將頸肌向上提起后放松,沿風池穴向下拿捏至大椎穴20~30次。④虎口互擊:雙手虎口交叉互擊36次。

1.2.2.2 建立患者健康信息卡以利跟蹤隨訪,出院后把住院期間教授患者的各種知識讓患者回憶,并予以提醒和補充,讓患者或家屬真正掌握功能鍛煉的科學性、連續性和重要性,出院后定期對患者隨訪,提供服務指導,使支持教育系統得以延續,告知患者定期復查,如有不適及時就診。

1.2.3 效果評價 出院時及出院后3個月和6個月內通過來院診查形式對患者疼痛和椎動脈供血情況進行比較。

1.2.4 疼痛評分 采用11點數字評分法,以無痛為“0”,最劇烈疼痛為“10”,共11個點描述疼痛程度,分值越高,疼痛程度越重。患者根據自己的疼痛感覺在相應的分值處劃對號。

1.2.5 椎動脈供血 采用彩色多普勒超聲儀檢測椎動脈的平均血流速度,由專人操作,儀器設定正常值標準參照。

1.3 統計學方法 采用SPSS 16.0軟件進行數據分析,經t檢驗。

2 結果

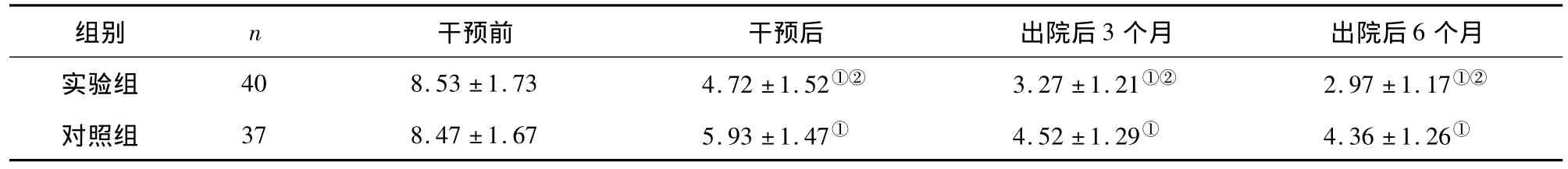

2.1 兩組患者疼痛評分比較 見表1。

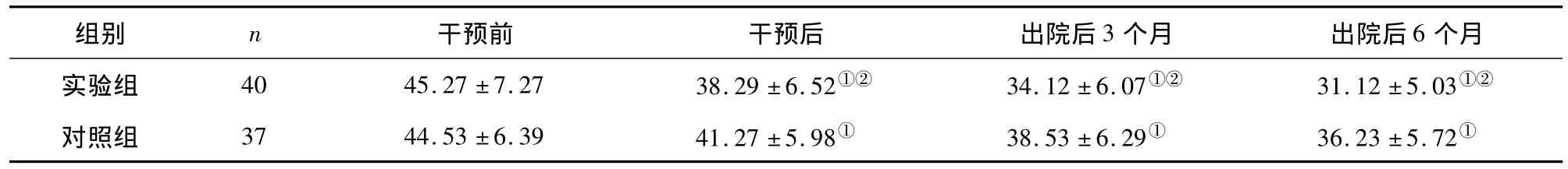

2.2 兩組患者治療前后椎動脈供血比較 見表2。

表1 兩組患者疼痛評分比較(分,±s)

表1 兩組患者疼痛評分比較(分,±s)

1.與同組干預前比較,P<0.05;2.與對照組同時期比較,P<0.05

個月實驗組 40 8.53 ±1.73 4.72±1.52①② 3.27±1.21①② 2.97±1.17組別 n 干預前 干預后 出院后3個月 出院后6①②對照組 37 8.47 ±1.67 5.93±1.47① 4.52±1.29① 4.36±1.26①

表2 兩組患者治療前后椎動脈供血比較(cm/s,±s)

表2 兩組患者治療前后椎動脈供血比較(cm/s,±s)

1.與同組干預前比較,P<0.05;2.與對照組同時期比較,P<0.05

個月實驗組 40 45.27 ±7.27 38.29±6.52①② 34.12±6.07①② 31.12±5.03組別 n 干預前 干預后 出院后3個月 出院后6①②對照組 37 44.53 ±6.39 41.27±5.98① 38.53±6.29① 36.23±5.72①

3 討論

3.1 頸椎病的康復較慢 頸椎病是一種不易治愈的疾病,牽引、手法和溫熱理療等物理療法對頸椎病確實行之有效,早已被臨床廣泛應用,但是單純的常規物理治療效果也不十分理想,顯效慢,易復發。頸椎病恢復也需要一定的時間,及時治療中青年頸椎病,對防治中老年頸椎病也具有重要意義[4]。

3.2 頸部按摩操的作用 頸部按摩操是依據中醫經絡分布及經氣運行理論編制,本操中的穴位屬督脈范疇。《難經·二十八難》:督脈者,起于下極之樞,并于脊里,上至風府,入屬腦內。通過相應腧穴按摩及經絡的傳注,達到疏通經絡,調和氣血,改善循環,從而起到對頸椎病的治療和預防作用。在頸椎病康復過程中堅持頸肩部功能鍛煉是消除病因,縮短病程,減少復發的重要手段[5]。此操簡單易學,同時也調動了患者的積極性,無環境限制,動作柔和。患者在進行功能鍛煉時要心平氣和,動作慢柔,循序漸進。在鍛煉過程中如果原有的癥狀,如頭暈、頭痛、惡心、心慌和雙上肢麻痛等癥狀加重時應停止練習,待癥狀減輕后再重新練習。

3.3 堅持頸部按摩鍛煉有助于提高療效 對優化各種療效有一定的幫助。通過每天的頸部穴位及肌肉按摩以舒筋通絡,活血化瘀,調和氣血,增強肌肉力量,保持頸椎的穩定性。患者出院后,利用工作之余或晚上空閑時間練習,堅持每天練習幾遍對促進患者康復有著積極作用。由表1顯示,實驗組疼痛程度明顯低于對照組。表2顯示,實驗組椎動脈供血情況優于對照組,頸部按摩康復操鍛煉的患者療效更為明顯。患者在進行功能鍛煉時要心平氣和,動作慢柔,循序漸進,避免頸部過度活動。

3.4 應重視日常生活習慣 日常生活中的良好習慣對頸椎病的防治及康復都非常重要。本研究患者評估中發現患者均存在不同程度的生活習慣問題。比如長時間伏案工作和學習、睡眠姿勢異常及枕頭高低不當、頸背部直接受空調或電扇等冷風刺激、長時間上網或電腦工作等都容易導致頸椎病的發生。現代青年人較以往更多地從事曲頸活動,從而人為地加速和加重了頸椎退變,故易引起頸椎病復發[6]。患者入院后應進行系統的護理評估及制定個體化健康教育計劃,并詳細向患者傳授所缺乏的自我護理知識和技術,使患者明確日常生活中的良好習慣對頸椎病的防治及康復都非常重要。

4 小結

頸椎按摩操主要是通過主動活動鍛煉,達到疏通血脈和調暢氣機的目的,配合其他治療重新恢復頸椎的活動調節功能,從而達到消除緩解頸椎病的臨床癥狀,在治療康復頸椎病上有其應用的理論依據。頸椎按摩操同時具有護士易于指導督促患者正確練習的特點,且易學易練,是值得推廣的康復鍛煉方法。

[1]劉輝.淺談頸椎病的幾種危害[J].中華實用醫藥雜志,2006,6(9):45-46.

[2]杜玲,黎華.椎基底動脈供血不足患者心理健康水平及其影響因素調查[J].護理學雜志,2005,20(1):11-13.

[3]賀鐵豪.椎動脈型頸椎病的治療近況[J].山東中醫雜志,2001,20(9):571-573.

[4]顧強業,童艷祝,劉興.中青年頸椎病的X線診斷價值[J].中醫基層醫藥,2007,14(5):858-859.

[5]周黎敏,范燕萍,錢莉俊,等.施氏十二字養生功用于頸椎病的療效觀察[J].護理研究,2007,21(1A):36-37.

[6]毛玉容,黃東鋒,徐光青,等.Mckenzie診療法在頸椎病患者中的應用[J].中國康復醫學雜志,2003,18(3):151-152.