我國可交易耕地發展權制度創新的經濟學分析

李敏飛,王 熒,周江梅

(1.福建師范大學經濟學院,福建 福州 350108;2.福建江夏學院經濟貿易系,福建 福州 350108;3.福建省農業科學院,福建 福州 350013)

耕地發展權是耕地變更為非農建設用地之權,其設置是為了保護耕地的存在而對耕地使用權的一種限制——將耕地使用權的權能相對地限定在耕地的農業使用范圍內[1-3]。當前,眾多學者認為,通過創設耕地發展權并引入相應的交易市場,推動可交易耕地發展權制度創新,是解決我國城鎮化進程中耕地保護制度剛性有余而彈性不足問題的重要舉措[1,3-5],而且探索耕地保護經濟補償的市場機制能夠為構建我國流域生態補償的市場機制提供借鑒作用。為此,本文從制度層次分析了我國耕地發展權制度的現狀,以及在這樣的制度安排下耕地資源配置的經濟效率;同時總結了我國可交易耕地發展權制度創新的現狀,并通過構建經濟學模型分析了我國可交易耕地發展權制度創新后的耕地資源配置的經濟效率。

1 我國耕地發展權制度現狀

雖然,當前我國的各種法律尚未明確界定耕地發展權,但在現實的土地規劃與管理中仍存在耕地發展權的執行職能,它體現在土地總體利用規劃、土地用途管理和耕地保護中。而對于我國耕地發展權存在的職能形式,不同學者有不同的觀點,目前主要有3種:(1)認為建設占用耕地規劃指標實質上執行著耕地發展權的權能[4];(2)認為補充耕地量指標實質上執行著耕地發展權的權能[6];(3)認為建設占用耕地規劃指標、補充耕地量指標、基本農田保有量指標三者共同構成了我國耕地發展權權利束[3,7]。筆者傾向于第3種。

一方面,我國實行“土地利用總體規劃制度”。在各級政府制定和實施的土地利用總體規劃中明確規定了下級地區未來規劃時段內可以新增的建設用地總量,并在空間上落實到具體地塊,此即所謂的“規劃指標”。在新增的建設占用耕地“規劃指標”具體實施上,政府則是通過制定和實施年度土地利用計劃將“規劃指標”分配到各個年度。另一方面,除了“土地利用總體規劃”和“年度土地計劃”之外,在我國耕地轉為非農建設用地還受到“基本農田保護制度”的約束。首先,《土地管理法》第4條第2款明文規定“嚴格限制農用地轉為建設用地”,《基本農田保護條例》第15條明文規定只有“國家能源、交通、水利、軍事設施等重點建設項目選址確實無法避開基本農田保護區的,方可占用基本農田,且須經國務院批準”;其次,《基本農田保護條例》第15條明文規定“基本農田保護區經依法劃定后,任何單位和個人不得改變或者占用。”可見,上文中的建設占用耕地的規劃指標只能落實在基本農田保護區域范圍之外。因此,耕地一旦被劃入基本農田,就不能進行非農轉用。根據最新的《全國土地利用總體規劃綱要2006—2020》,到2020年全國基本農田保護率為86.43%,在基本農田保護任務分配上,規劃要求各省、市、自治區的基本農田保護率大致都在87%左右。而各省、市、自治區的土地利用總體規劃可知,各省區內對于基本農田保護任務的分配上,均要求各下級地市基本農田保護率也大致在87%左右。此外,我國還實行嚴格的“耕地占補平衡制度”,規定建設占用耕地必須要“先補后占”,并且做到“占多少補多少”。為了嚴格落實耕地總量動態平衡的要求,有效公平地實現耕地的“占補平衡”,上級政府大都將規劃期內各下級政府的建設占用耕地規劃指標量與補充耕地量相掛鉤,要求各下級政府必須做到本地區耕地總量只增不減。

綜上,在我國只有同時擁有建設占用耕地規劃指標、基本農田保有量指標、補充耕地量指標等3個指標,一個地區的耕地才允許轉為非農化建設用地[3,7],從產權經濟學角度看,事實上,這3個指標共同執行了耕地發展權制度的功能。而這3個指標的決策權均屬于上級政府,即這3個指標的配置均由上級政府的計劃分配來實現。

2 現有耕地發展權制度下的耕地資源配置效率的經濟學分析

為了分析現有耕地發展權制度下的耕地資源配置效率,通過構建經濟學數理模型,比較分析耕地資源最優配置的實現條件與現有制度下耕地資源配置的均衡條件,進而論證創新現有耕地發展權制度的必要性。

2.1 耕地資源最優配置效率分析

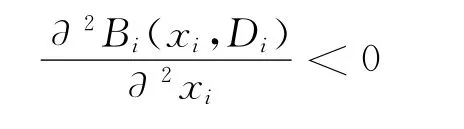

假設,某地區共有N個下級區域,為了實現全區域經濟、社會、生態等各方面的協調發展,推動整個地區的城鎮化進程,上級政府計劃在未來規劃期內控制可用于非農化的耕地發展權總量為S,用xi表示第i個下級地區獲得的耕地發展權數量,Bi(xi,Di)表示第i個下級地區非農化xi數量的耕地所帶來的社會凈收益(即耕地非農化中獲得總收益減去耕地非農化中的總成本),其中Di表示第i個下級地區的區位優勢——由于各下級地區的生態環境、地理位置、科技水平、經濟基礎、社會狀況等各方面因素的差異,耕地非農化帶來的社會凈收益存在明顯差異,Di越大意味著區位優勢越大。根據經典經濟學假設,在其他條件不變下,各下級地區耕地非農化社會邊際凈收益最終都會遞減,即:

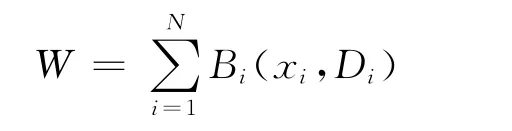

同時,整個地區的社會凈收益等于各下級地區的凈收益平均加權之和,即:

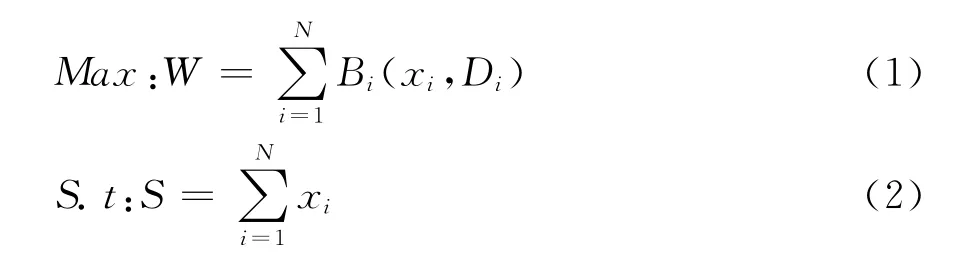

我們可以用下面的線性規劃方程組來描述上述的地區耕地最優配置問題:

其中,(1)式為目標函數,即在實現整個地區耕地配置的社會凈收益最大化;(2)式為約束式,即在耕地發展權總量控制在S之內。

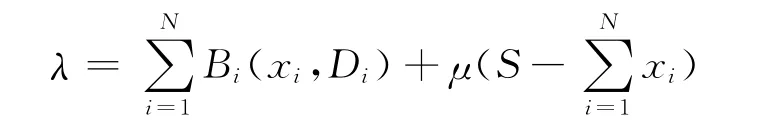

上述的線性規劃方程組的拉格朗日式子為:

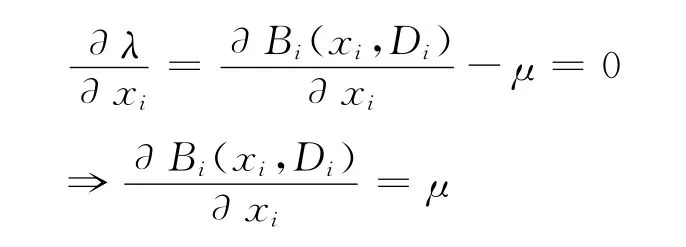

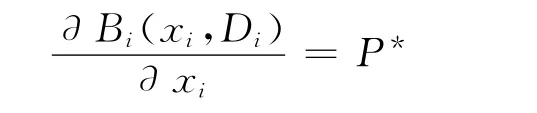

其中,μ為耕地的影子價格。求解上述線性規劃方程組的一階最大化必要條件:

由此可以得知,實現耕地資源最優配置的條件是:任何一個下級地區耕地非農化的邊際凈收益都等于耕地的影子價格。

2.2 現有配置機制下的耕地資源配置效率分析

當前,在我國各上級政府將耕地發展權通過層層分解計劃分配給下級地方政府。用Li表示第i個下級地區獲得的上級分配的耕地發展權數量,則:

根據上文分析,只有當各下級地區的耕地非農化的邊際凈收益相等時,才實現耕地的最優配置。但是,當前在中國耕地發展權指令性分配管理體制下,上級政府在各地區間進行土地管理規劃時,由于以下的原因,很難實現農地最優非農化配置效率:(1)上級政府無法準確獲知各下級地區耕地非農化的凈收益函數。耕地非農化的凈收益等于耕地轉為非農建設用地的收益與機會成本之差,其中耕地非農化的機會成本是耕地保留農用的收益,它應該等于耕地使用價值(人類通過直接或間接使用耕地的生產、承載等功能而獲得的收益和效用)加上耕地存在價值(耕地系統是一個典型的生態環境系統,能夠為人類提供許多重要的生態環境服務:生態環境調節與凈化功能、營養循環功能、維持生物多樣性功能、糧食安全保障功能、休閑娛樂和文化教育功能等人類就是不使用耕地也能從耕地存在而提供的這些服務功能中獲得的收益與效用),其中,耕地的存在價值是一種非競爭性和非排他性的公共外部性,其確切數值無法得知[1-3]。(2)上級政府為了各下級地區發展平衡,將可能主要依據公平原則而非效率原則分配發展權[1-3]。

根據經濟學原理,不管耕地發展權是如何初始分配的,但只要存在完全競爭的市場,耕地資源的市場均衡結果都將實現最優配置效率。然而,當前我國還未完全形成這樣的耕地發展權交易市場,導致有些地區耕地非農化的收益巨大,但是受限于無耕地發展權的制約,無法非農化;有些地區耕地非農化收益不大,更有利于保護農地,并通過出售耕地發展權獲得相應的農地保護收益,但卻缺乏相應的交易市場進行合理選擇,最終導致耕地被隨意非農化。

為了進一步分析我國現有配置機制下的耕地資源低效配置導致的福利損失,本文以只有兩個下級地區的情況為例,其他情況則可同理得知。設兩個下級地區分別為第i地區和第j地區。兩個下級地區獲得上級政府分配的耕地發展權數量分別為Li和Lj,則Li+Lj=S,則兩下級地區的耕地非農化的凈收益分別為Bi(Li,Di)和Bj(Lj,Dj),其邊際凈收益分別為和MR=j假設i地區的區位優勢高于j地區,即Di>Dj,因此相同的耕地非農化數量下,i地區耕地非農化的凈收益大于j地區。

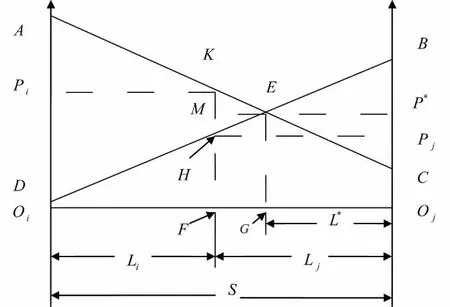

在圖1中,橫軸OiOj表示耕地發展權總數S,OiOj中任何一點都表示了一種耕地發展權的分配方案,其中,從端點Oi往右表示i地區的耕地發展權數量,從端點Oj往左表示j地區的耕地發展權數量。以F點為例,OiF表示i地區的耕地發展權數量,OjF表示j地區的耕地發展權數量。左右兩條縱軸表示收益。曲線AC為i地區耕地非農化的邊際凈收益曲線,曲線BD為j地區耕地非農化的邊際凈收益曲線,AC位置高于BD。根據上文分析,MRi=MRj=P*時(即圖中E點),能實現耕地的最優配置,此時,耕地的影子價格為P*,j地區獲得耕地發展權數量為L*,其獲得的凈收益為四邊形GEBOj,i地區獲得耕地發展權為S-L*,其獲得的凈收益為四邊形AEFOi,社會的凈收益為AEFOi+GEBOj。很明顯,由于i地區具有較高的區位優勢,其耕地非農化的凈收益大于j地區,因此,i地區應該獲得更多的耕地發展權以實現城鎮化的規模效應,而j地區應該保護更多的農地,這樣才能實現農地的最優非農化配置。

圖1 耕地的配置效率

現行計劃配置機制下,上級政府無法按照邊際凈收益相等的原則分配耕地發展權,假定上級選擇了圖1中的F點作為分配方案,即將Li數量的耕地發展權核配給i地區,將Lj=S-Li數量的耕地發展權核配給j地區。F點具有法定性,各下級地區只能接受Li和Lj的配置格局,只能根據自身的成本與收益狀況進行決策,形成本地區的耕地價格:最終,i地區將Li數量的耕地進行了非農化,每單位的耕地價格為Pi,從中獲得的凈收益為四邊形AKFOi;j地區將Lj=S-Li數量的耕地進行了非農化,每單位的耕地價格為Pj,遠低于i地區,從中獲得的凈收益為四邊形BHFOj。此時,整個社會的總凈收益為i、j地區凈收益的加總:AKFOi+BHFOj,很明顯,與最優配置時的社會總凈收益相比少了三角形KHD。同時,我們還可以發現,上級政府分配耕地發展權的方案點(如F點)偏離最優分配方案點(G點)越遠,則帶來的社會總凈收益損失就越大[1-3]。

3 中國可交易耕地發展權制度的創新實踐

前文分析可知,一方面,當前我國共同執行著耕地發展權制度職能的3個指標的配置均由中央政府的計劃分配來實現,沒有相應的市場交易機制,因此導致區域間無法實現耕地非農化的最優配置;另一方面,沒能實現這3個指標的合理歸屬分配,導致農民和受限發展地區的利益損失,造成社會不公。

為了突破現行政策的制約,在沿海發達地區已經開始探索如何在現行體制下引入市場機制以解決建設用地指標和耕地補充嚴重不足的問題。主要有以下幾種方式:一是“浙江模式”,主要特點是通過土地整理或農村建設用地復墾來增加耕地,并折抵為建設用地指標跨區域交易。另外,地方政府之間達成協議,一方政府為另一方政府代保基本農田和代為開墾耕地從而獲得收益。二是重慶的地票交易,通過成立農村土地交易所,將農村宅基地等建設用地經復墾驗收后產生指標用于跨區交易。

同時,中央政府也看到了各級地方政府在耕地發展權的創新,為了進一步總結和探索適合中國國情的耕地發展權制度,2008年6月27日國務院國土資源部頒布了《城鄉建設用地增減掛鉤試點管理辦法》,開始在全國開展城鄉建設用地增減掛鉤試點工作。此后,全國各省(市、區)均制定了各自“城鄉建設用地增減掛鉤操作辦法”開展試點工作。以福建省為例,福建省政府通過頒布《福建省人民政府辦公廳轉發省國土資源廳關于實施農村土地整治和城鄉建設用地增減掛鉤意見的通知》(2010年2月22日頒布)和《福建省土資源廳關于印發農村土地整治和城鄉建設用地增減掛鉤操作辦法指導意見的通知》(2010年7月23日頒布)兩個文件來規范省區城鄉建設用地增減掛鉤工作,并在寧德、南平、漳州、莆田、龍巖等5個設區市設置了6個試點縣和21個綜合改革試點鎮來實施農村土地整治和城鄉建設用地增減掛鉤工作:整治舊村低效利用的建設用地,將其一部分復墾為耕地,一部分改建為新村。新復墾出的耕地由設區市國土資源部門和農業部門審核擬新增耕地的數量,報省國土資源廳先行核定掛鉤指標。新增的耕地仍歸原農村集體經濟組織所有,或由該農村集體經濟組織統一經營,或按農村土地承包法的規定發包給組織內村民。農村新增耕地形成的掛鉤指標用于設區市范圍內城市建設(確需跨設區市的,由省國土資源廳協調個案處理),但需要支付按城市等別確定的掛鉤指標使用費(最低等別的城市不低于每畝10萬元,最高等別的城市不低于每畝20萬元),支付掛鉤指標使用費后,征地時建設項目免繳耕地開墾費和新增建設用地土地有償使用費[8]。增減掛鉤指標使用費主要用于拆舊、復墾和依法補償,剩余資金可用于新村和小城鎮基礎設施、公共設施建設[8]。

現有的政策創新實際上是在原有耕地發展權機制的基礎上引入了耕地發展權交易市場機制——可交易的城鄉建設用地增減掛鉤指標實質上執行部分可交易耕地發展權的職能。政府和農民集體共同分享了掛鉤指標的全部權能。其中,政府部門掌控了掛鉤指標的整體規劃和總量控制權能,農民集體則擁有創造、自由交易掛鉤指標并取得掛鉤指標出讓收益等權能。

4 制度創新下耕地資源配置效率分析

根據科斯定理,只要產權界定清晰明確,并且市場交易成本為零或者很小,則無論產權如何初始核配,市場均衡的最終結果都具有最優經濟效率[6]。雖然上級政府在分配耕地發展權的時候,更多地遵循公平原則,而未能實現耕地非農化的最優配置效率,但是如果在公平的初始核配下引入市場交易機制則可以同時實現耕地資源配置的公平與效率。

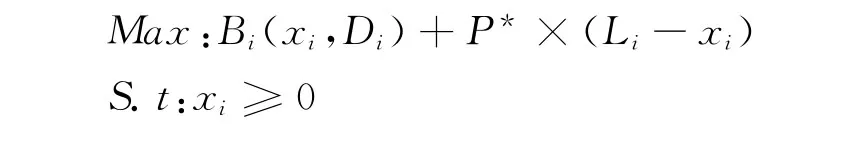

前文中,假定上級政府根據公平原則,將耕地發展權的初始核配方案定在F點,并同時建立耕地發展權的交易市場,允許各下級地區將各自獲得的發展權入市交易,在這種情況下,第i個下級地區初始獲得上級政府計劃分配到Li數量的耕地發展權,經過決策后i地區最終將xi數量的耕地轉化為實際的新增建設用地,如果Li<xi,則表示i地區初始獲得的耕地發展權不夠用,還要從市場上購買了xi-Li數量的耕地發展權;反之,則在市場上c出售了Li-xi數量的耕地發展權。則各下級地區實現各自的社會凈收益最大化的問題可以用以下的線性規劃方程組來描述:

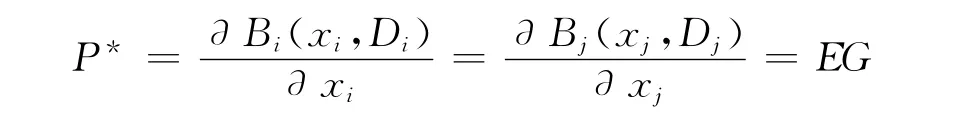

求解得各地區的均衡條件為:

由上式可以看出,市場交易的均衡結果是,各下級地區耕地非農化的邊際凈收益都等于耕地發展權的市場價格P*,即實現了整個社會耕地資源的最優配置效率。

此外,也可通過圖形(圖1)進一步說明市場交易均衡下各下級地區及整個社會的福利狀況,引入交易機制后城鎮化進程中耕地非農化最優配置效率的實現模式。在引入交易機制后,通過市場交易,市場將在E點達到市場均衡,農地的價格為:

i地區從j地區購買了FG數量的耕地發展權,最終非農化了S-L*數量的農地,獲得AKFOi+KEM的凈收益。j地區出售了FG數量的耕地發展權,最終非農化了L*數量的農地,獲得BHFOj+MEH的凈收益。此時,社會的總凈收益為AEFOi+GEBOj,很明顯,各地區凈收益均有提高,社會實現了凈收益最大化的目標

[1]王熒,林卿,李敏飛 .耕地價格構成與耕地產權設置的經濟學分析 [J].蘭州商學院學報,2012(4):58-62.

[2]王熒 .運用可交易耕地發展權優化耕地非農化配置分析 [J].福建農林大學學報:哲學社會科學版,2012,15(2):25-31.

[3]王熒 .我國耕地非農化中的耕地發展權交易機制研究 [J].石家莊經濟學院學報,2012(1):95-100.

[4]蔡銀鶯,張安錄 .規劃管制下基本農田保護的經濟補償研究綜述 [J].中國人口資源與環境,2010,20(7):102-106.

[5]靳相木 .新增建設用地指令性配額管理的市場取向改進 [J].中國土地科學,2009,23(3):19-23.

[6]任艷勝 .基于主體功能分區的耕地發展權補償研究 [D].武漢:華中農業大學,2009:27.

[7]汪暉,陶然 .論土地發展權轉移與交易的“浙江模式”——制度起源、操作模式及其重要含義 [J].管理世界,2009(8):39-52.

[8]福建省國土資源廳 .農村土地整治和城鄉建設用地增減掛鉤政策 解 讀 [EB/OL].(2010 - 04 - 12) .http://www.fjgtzy.gov.cn/html/4/389/19900 _ 2010412358 _1.html.

[9]WILLIAM J.BAMOL,WALLCE E.OATES,The theory of environmental Policy [M].London:Cambridge University Press,1988:177-189.