嫦娥二號演繹“創新精神”

□ 張文雁 王曉晨

技術人員在全神貫注地工作

嫦娥二號由月球衛星,到成為我國首顆與地球同一輩的兄弟,圍繞太陽飛行的人造小行星不是意外。嫦娥二號創造“中國高度”的腳步,就是持續進行技術創新跨越的腳步,是系統集成創新,原始創新和有準備的創新,鋪就了嫦娥二號創造輝煌之旅。

系統集成創新

嫦娥二號衛星在利用了嫦娥一號衛星大部分設備產品的基礎上,增加了很多新技術,按既定任務新要求,系統總體完成了頂層設計;按運行軌道及其相應環境,熱控分系統重新設計;新增技術試驗分系統包含了所有新技術驗證設備(即工程載荷設備);為深化科學探測,有效載荷設備或新研或大改;上述兩個分系統均需經歷初樣研制,在兩年左右的時間內,要求完成系統設計、技術攻關、產品研制、系統集成與測試和衛星發射等全部工作,迫使跨階段交叉、并行開展研制,還要保證狀態控制、階段匹配無差錯,無疑面臨巨大挑戰。

嫦娥二號衛星的研制過程,始終伴隨著技術突破與產品改進。通過系統集成創新,即工程主體創新,為在確保完成任務的前提下,實現我國深空探測技術新跨越奠定堅實的基礎。研制隊伍集中了三個首席科學家和國內部分高校的力量,集智攻關。比如,在拓展任務中,在關注硬件的同時,高度關注軟件,在硬件固化的條件下,強化軟件功能,提高軟件的自主性,通過軟硬協同,使衛星硬件和軟件技術達到了最大優化與高度集成,進而取得了多項創新技術。

突破全新技術

利用嫦娥二號任務契機,著眼于在完成任務的前提下,爭取一次飛行,取得多項成果,必須進行原始創新。在短研制周期約束下,多任務、多目標的實施,貫穿于衛星飛行過程的全生命周期,包括技術理念、思路、設計、攻關到實現的全過程。

實現多任務面臨多約束,實現多目標帶來強約束,這些約束體現在衛星的燃料、通訊、控制、時機、壽命及探測方式等方面。除系統中的組合和集成創新外,還需突破若干全新的關鍵技術。這些創新包括基于多體系統流形理論的低能量轉移軌道設計、基于能量、距離和時間等強約束的潛在小行星目標選取策略、逼近飛越小行星設計及基于高速交會漸遠點凝視成像技術等,此外,還需以比以往跨越數量級的方式,突破推進劑利用、軌道測量與控制、信道預算等方面的高精度技術,首次轉化創新應用了基于地基光學望遠鏡的小行星觀測與定軌技術。

操作人員對結構板進行裝配

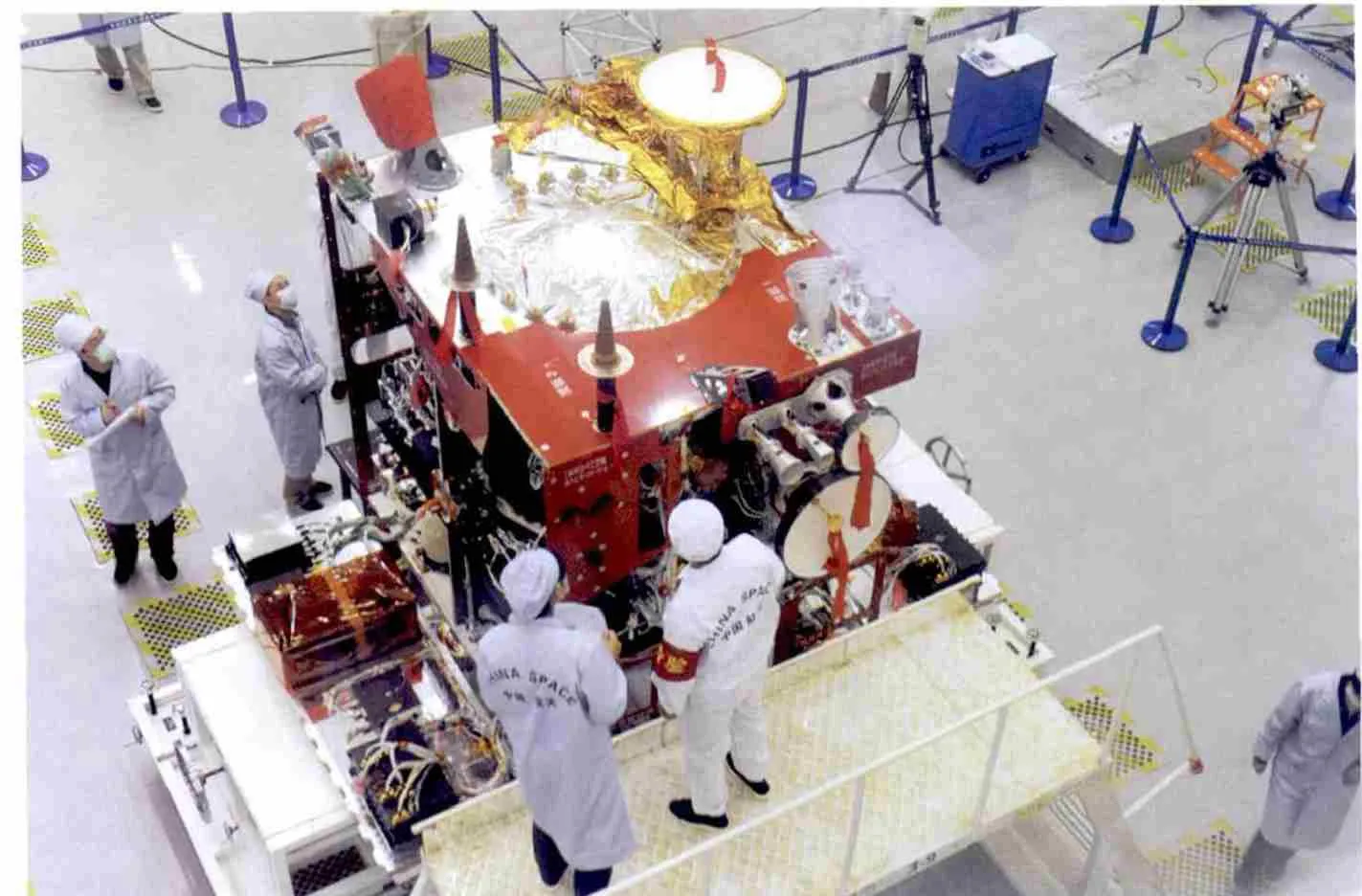

科技人員進行設備檢查

有準備的創新

以嫦娥二號為平臺,進行技術創新,為我國深空探測探路,立足現有條件基礎,沖擊世界深空探測技術高地,是研制隊伍在衛星立項之初就確立的指導思想。

研制隊伍圍繞在6個月的指標規定壽命期內,如何確保衛星圓滿完成既定任務控制技術創新的同時,還以“加速提升能力、推進技術發展”為指導,以驗證距地球更遠的行星際探測技術、積累深空探測工程經驗為目標,按選擇任務目標,控制風險, 有序銜接、分步實施的原則,不斷深化論證擴展任務階段的試驗項目與技術創新點,以最大限度地發揮衛星潛能。他們精心設計了三階段、多目標探測任務。為實現效益和機會最大化,選擇日-地L2點和近地小行星作為拓展任務的路線和方向,以進入行星際、突破新距離為基本目的。超越月球之外的飛行探測在中國是第一次,從地球出發歷經月球、L2點、小行星多類目標的多任務驗證和探測在國際上也屬創舉。

實現上述目標,面臨前所未有的全新技術挑戰。在不斷攀登世界深空探測技術高峰這個崇高的使命感召下,研制隊伍在確保實現任務指標的基礎上,圍繞能量、空間和時間三要素,開展技術創新能力建設,以最大限度地推進技術進步。

確保嫦娥二號衛星有充足的能量,實現超壽命可靠運行,是完成一系列科學探測和技術試驗后,進一步進行擴展試驗驗證的基礎。最大限度的確保衛星有足夠多的剩余能量,利用衛星的剩余能量,突破更為廣闊的宇宙空間,是研制隊伍的目標。因此,研制隊伍在工程之初,就不滿足于實現壽命半年,完成工程確立的任務,而是立足一次發射完成多項任務,進行有準備的科學規劃,其中包括如何實現零窗口發射,如何實施精準的測控,還包括創新性的進行軌道設計,使衛星直接進入月球轉移軌道,這些都最大限度節省了燃料。經過測定,在衛星進入月球軌道開始探測時,仍剩余燃料520公斤。正是在各個環節上采取了多項措施,實施了多項創新,一系列的成功,保證了“嫦娥”遠征之旅能量充裕,至今,衛星從原本6個月設計壽命向穩定運行四周年邁進。

科技人員在進行進行質量復查

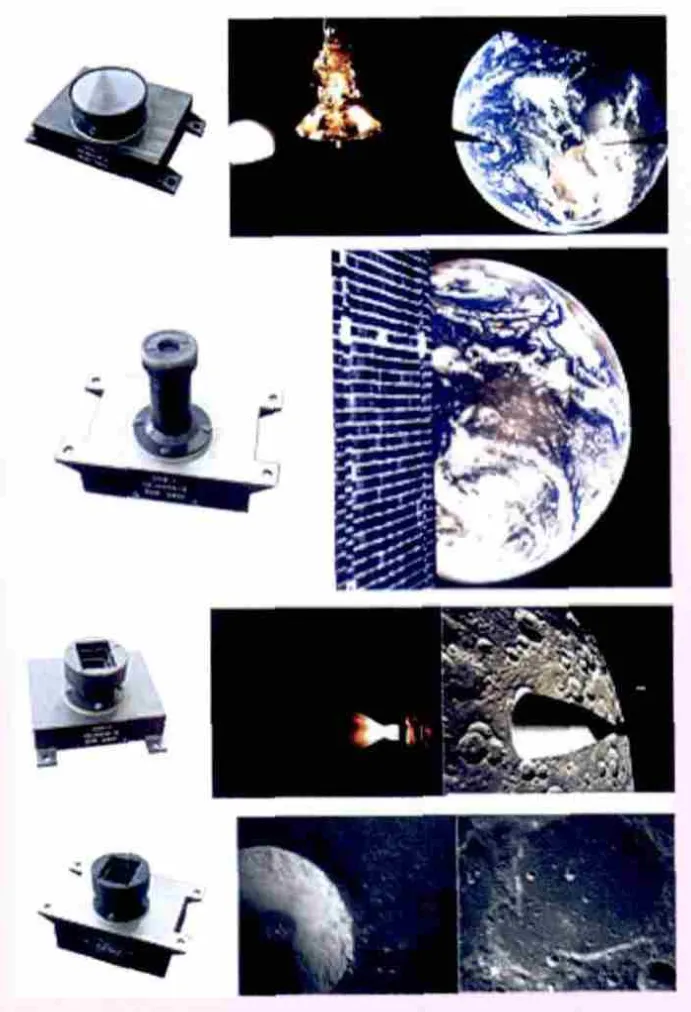

微小相機眼中的衛星奔月景象

在空間上,從突破38萬千米的月球空間,到突破百萬千米、千萬、一億千米宇宙空間,研制隊伍在執行一項任務的時候,提前想到下一個目標。比如,嫦娥一號使用的數據傳輸天線只能支撐200萬千米,最大300萬千米,在有關部門正在建設嫦娥三期工程大天線的時候,嫦娥二號研制隊伍就開始研究新的數據傳輸方略,實現了衛星飛往更為遙遠的深空,保證與地球不離不棄。

衛星飛往遙遠的深空干什么?早在決定進行L2點探測之前,研制隊伍就開始設計利用衛星進行小行星探測,可是隨時都處于天體中客觀運動,小行星在哪里?不是說來就來,必須下功夫去找。于是,研制隊伍依據交會時間、交會星地距離、速度增量、小行星亮度等約束條件,在已知的60多萬顆小行星中,選中了被美國航空航天局列入“潛在危險小行星名單”的近地小行星圖塔蒂斯。神出鬼沒的圖塔蒂斯由于個頭小、在幾大行星引力場的作用下,要想精確計算出它的運行軌道非常困難。科研人員集智攻關,組織地面應用系統及相關單位使用國內光學天文望遠鏡進行小行星測軌,提高了測量精度,推演出中國自己的圖塔蒂斯小行星軌道,為巧妙用L點,實現與小行星的親密接觸的交會飛行軌道設計提供了重要依據。

在時間上,先是衛星在半年時間里如何完成既定任務。由于設計充分,衛星在進行三次月球制動調整中,專門增加了一次調相軌道控制,使之在一個月內就具備執行虹灣成像任務的能力。在完成既定任務后,圍繞衛星如何在接下來的兩三年時間里,分階段進行拓展試驗,每一個階段研制隊伍都是提前開展設計。由于思路清新,設計充分,保證了“嫦娥”遠行的每一步都扎實穩健。

嫦娥二號以其開拓性、創新性的實踐,為探月工程后續任務的順利實施奠定了基礎,為未來開展行星際探測任務提供了經驗和借鑒,進一步形成和積累了中國特色重大科技工程管理模式和經驗,培養造就了一批年輕的高素質科技和管理人才,對開展深空探測活動、推進我國航天事業發展、提高民族凝聚力、建設創新型國家具有重大意義。