教育收益研究:歷史、現狀與趨勢*

● 范靜波

一、引言

20世紀 60年代初西奧多·舒爾茨(Theodore William Schultz)人力資本理論的誕生為教育經濟學的形成和發展奠定了堅實的理論基礎,進而從經濟學的獨特視角對教育領域問題進行研究逐步進入了人們視野。教育收益(Return to Education)是影響人們教育選擇和高校生源狀況的直接因素,教育收益相關問題的研究一直在教育經濟學領域占據著主流地位。隨著研究的發展與深入,篩選理論、專用性人力資本理論、勞動力市場分割理論等也被借鑒到該問題的研究中來。相應地,教育收益問題研究也成長為理論生活的前沿地帶,在教育與經濟增長的關聯度研究、教育收益率估算、分學科高等教育收益、教育非經濟收益等方面取得了一系列可供借鑒的成果。

具體而言,教育收益是指一個人或社會通過教育增加所獲得的收益,如個人收入的增加、個人身體素質的增強、國家經濟的發展、社會凝聚力的增強等。按照受益主體的不同,教育可以被分為個人收益(Private Return)與社會收益(Social Return);按照是否可以被貨幣化衡量,教育收益又可被分為經濟收益(Monetary Return)與非經濟收益 (Non-monetary Return)。本研究著重考察教育個人收益中的經濟收益與非經濟收益部分,將在對教育收益研究方法進行介紹的基礎上回顧教育收益研究的歷史、梳理教育收益研究的現狀與成果、并對教育收益研究的發展方向與趨勢做出前瞻性分析。

教育收益問題的研究通常采用實證的研究方法,且以定量分析為主。教育經濟收益的衡量指標為教育收益率(Private Rate of Return to Education),估算方法主要有內部收益率法 (Internal Rate of Return Method)與明瑟方法(Mincer-type Method)兩種;教育非經濟收益的研究主要采用定性方法或描述統計等定量方法。

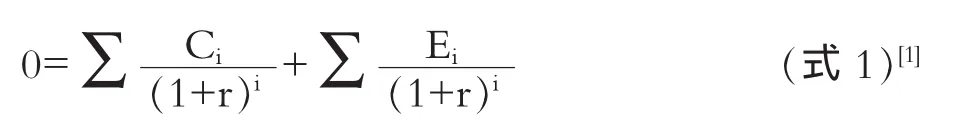

“內部收益率”通過使長期成本和收益的貼現值等于零并解出其內在貼現率r所得到。

式1中Ci為逐年的教育成本,Ei為逐年的教育收益,將其代入式1中可以估算出成本與收益相等時的那個貼現率r,即內部收益率。

明瑟方法是使用回歸分析將個人收入數據(Y)、學校教育年限(S)和勞動力市場經歷(E)置入一個半對數形式的明瑟人力資本函數中,對個人收益率的估算即是對“式2”中學校教育年限回歸系數(b)的估計:

式2即為經典明瑟方程,其估算出的教育收益率為平均教育收益率。如果想得到分階段教育的明瑟收益率可以通過替換一串含各級學校教育的虛擬變量來進行。

由于內部收益率的估算對數據要求較高,且其中個人的教育成本數據不易獲得,因此明瑟方法得到了更普遍的應用。明瑟收益率與內部收益率的含義并不相同,明瑟收益率并不是真正意義上的投入產出比率,而是指教育的邊際收益率,即受教育年限每增加一年為受教育者所帶來的個人收入提高的比例。本研究中如果沒有特別指出為“內部收益率”,則“教育收益率”均指的是“明瑟收益率”。

二、教育收益研究的現狀審視

關于教育對個人收益影響的研究,國外學者已經在各個維度展開,具體包括不同國家的教育收益率問題,不同經濟周期中的教育收益率問題,不同層次、不同類型的教育收益率問題、高等教育的收益率問題、非經濟收益問題等。

(一)教育能帶來高個人回報

教育對勞動者在勞動力市場上的成功具有正向促進作用。受教育多的勞動力能給資本帶來更多的收益,不同受教育程度人員的年齡—收入曲線與教育收益率都能量化地反映出教育對收入的積極作用[3]。明瑟開創了對個人的終生收入進行實證研究的先河,明瑟模型的提出為教育收益的量化分析奠定了基礎,至今仍是教育收益率估算的主流方法。同時通過將不同的變量引入明瑟方程對模型進行擴展還可以使勞動力市場上許多有關人力資本的問題得到解釋。

20世紀70年代開始,繼明瑟之后,不少學者,比如 Solomon W Polachek、James Heckman等人相繼進入教育收益問題研究領域,并做出了不少拓展性貢獻。Solomon W.Polachek的研究既包括對人力資本理論的研究,又包括對工資收入背后因素挖掘等方面的實證研究。他研究關注的焦點主要包括明瑟收益功能及其應用、教育收益的異質性、人力資本模型對個人終身收入的解釋、男女收入差距的原因、工資增長的預測、人力資本投資等。如Kniesner,Padilla,Polachek(1978)[4]研究了經濟周期波動對教育收益的影響,研究發現相對于年輕黑人而言,年輕白人的教育收益率與失業率相關性更強。進入21世紀以后,Polachek et al(2007)[5]運用 1972-1988 年間的 Panel Data數據分析了男女間收入差距的變動趨勢,發現與20世紀70年代相比,20世紀80年代男女之間的收入差距縮減了1/8,剔除女性參與勞動力市場程度提高的因素外,男女收入增速之間的差距仍然得到了縮減,說明教育對縮小收入差距具有積極的作用。近年來,Henderson,Polachek,Wang(2011)[6]又對教育收益的異質性進行了實證檢驗,研究發現總體而言黑人的教育收益率高于白人,本土居民的教育收益率高于外來移民,年輕人的教育收益率高于中老年人。James Heckman研究關注的焦點主要集中于樣本選擇偏差與明瑟方程等,關注明瑟收益功能背后的經濟問題、明瑟收益功能的持久適用性及其相關政策的運用等。 如 James Heckman et al(2003)[7]對明瑟方程從誕生以來的發展與應用歷程做了梳理,并對明瑟收益功能模型與現實數據的匹配程度進行了檢驗。

由于經濟、社會發展程度與教育發展水平的差異,教育在各個國家會帶來不同的收益率,通常發達國家的教育收益率相對較低,發展中國家的教育收益率相對較高。如 Psacharopoulos et al(1992)[8]估算了全球不同國家教育的內部收益率與明瑟收益率,估算結果顯示撒哈拉以南非洲地區、亞洲、歐洲/中東/北非、拉丁美洲與加勒比地區、OECD各國的平均受教育年限分別為 5.9、8.4、8.5、7.9與 10.9年,個人明瑟收益率分別為 13.4%、9.6%、8.2%、12.4%與 6.8%。

教育具有異質性,不同層次的教育收益率之間存在著差異,高等教育往往能為受教育者帶來可觀的經濟收益。其中 Song et al(2008)[9]研究了美國的高等教育回報,樣本數據包括1963到1986年間獲得學士學位的67565個個體,得到了積極的估算結果:本科、碩士、博士的教育收益率分別為 5%、7.3%、12.8%;Boarini et al(2007)[10]對 21 個 OECD 國家 1991-2005年間的高等教育內部收益率進行了估算,結果顯示21個國家的平均高等教育內部收益率在8%以上,大幅高于金融投資的收益率。

(二)就讀專業影響高等教育收益

隨著信息化技術與經濟的發展,高等教育在社會中發揮的作用愈發重要,就讀專業對高等教育收益存在重要的影響,不同專業的教育收益率之間存在顯著的差異。在國外,關于不同專業的教育收益問題日益受到關注,研究發現工學、商學、經濟學等擁有較高的收益率。

James et al (1989)[11]、Thomas (2000)[12]、Black et al(2003)[13]等均對美國不同專業畢業生的收入進行了研究,發現工學、經濟學與商科畢業生獲得的收入最高,教育與人文學科畢業生的收入較低;并且工學畢業生的工作匹配度最高,超過半數的人員工作在工程師或計算機科學崗位上。Bourne et al(2003)[14]通過對加勒比海地區發展中國家理工科高等教育個人內部收益率進行的實證分析發現,除“數學與計算機科學”專業的內部收益率高于部分工學專業外,其他專業的內部收益率均低于工科。

其他有關不同專業教育收益研究的文獻主要包括 Wahrenburg(2007)[15]、Bell(2010)[16]等,早期文獻還有 Aldrich (1969)[17]、Hymson (1972)[18]、Rumberger(1984)[19]等。

(三)教育能帶來非經濟收益

教育的非經濟收益雖然難以量化衡量,但是它也會對教育投資產生重要影響。個人在進行教育選擇時會同時考慮經濟收益與非經濟收益也是人力資本理論的基本假定。國外學者對教育的非經濟收益也做了一些有益的探索。

教育與個人的身體健康程度存在顯著的關系。受教育程度高的人身體健康狀況也較佳,這已經被許多學者的研究所證實,其中包括 Sander(1997)[20]、Sander(1998)[21]、Hartog et al(1998)[22]等。 并且 Leigh(1998)[23]研究發現受教育程度高的父母培養的孩子的受教育程度一般也較高;相較于父親而言,子女的健康程度與母親的受教育程度之間更有直接的關系,原因是子女與母親在一起的時間更多。教育還會影響人們的幸福,Sohn(2011)[24]通過對印度尼西亞的教育非經濟收益研究發現教育對個人人生目標的實現非常重要。

(四)教育收益影響教育選擇

教育收益會影響人們接受教育的動機,勞動者為能在勞動力市場上獲得更多的收入會對教育與培訓進行投入來提高個人生產力水平。關于教育收益影響教育選擇的研究已經在不同教育階段的教育選擇、不同學科的教育選擇等方面展開。

Aarrestad (1972)[25]、Wilson (2005)[26]、Aromolaran(2006)[27]、Kingdon et al (2008)[28]分別運用挪威、美國、尼日利亞與印度的數據研究了教育收益水平對教育選擇的影響,研究結果表明個人將教育選擇作為一種投資行為,人們在進行教育選擇時確實受到經濟因素的驅動。就不同的教育階段而言,人們更易將高等教育作為一項投資。 如 Marta Sanmartin(2001)[29]對西班牙的教育-收入關系研究發現在初等教育與中等教育階段教育與收入的線性關系不明顯,只有到高等教育階段開始教育與收入的線性關系才呈現出顯著。Alex van der Merwe(2010)[30]通過運用定性分析方法對南非德班科技大學的案例研究也證實受教育者的選擇傾向會隨著各專業預期收益的變化而變化。

國內最早的一篇關于教育收益的文獻是在1984年王加峰對教育投資從理論與概念上進行的剖析。王加峰指出教育投資是一種“軟性投資”,它的經濟效益容易被其他因素所掩蓋;教育尤其是高等教育投資作為一種經濟活動必須要講求經濟效果[31]。接下來是1987年黃湘中將英國莫林·伍德霍的《教育計劃中的成本—收益分析》一文進行的翻譯,這篇文獻以印度為例對教育收益分析的目的與教育收益率的計算方法等進行了介紹[32]。

1990年后國內對教育收益的研究逐漸升溫,學者們開始在理論研究的基礎上開展實證研究。朱國宏(1992)[33]將韓宗禮的估算數據與1984年北京市抽樣調查數據等數據進行技術處理后對我國初等教育、中等與高等教育的收益率進行了估算,結果顯示我國初等、中等與高等教育的內部收益率分別為15.1%、9.02%與6.71%,收益率隨受教育程度的提高而下降。李實、李文彬(1994)[34]利用中國社科院經濟研究所1988年城鎮住戶調查數據對我國城鎮的教育投資個人收益率進行了估算,涉及樣本17891個,如此大量樣本的研究是我國教育收益研究歷史上的首次。他們的估算結果顯示:我國城鎮總體、男性、女性的個人收益率分別是3.8%、2.50%、3.70%,女性的教育收益率高于男性。

1995年以后我國的教育收益研究進入了快速發展階段,越來越多的經濟學、管理學與教育學的學者積極參與到了教育收益問題的研究中來。其中賴德勝(1998)[35]對全國城市1995年的教育收益率進行估算的結果發現,總體、男性與女性的教育收益率分別為5.73%、5.14%與5.99%,與李實、李文彬估算的1988年的教育收益率結果相比有了較大幅度的提高,并且預測隨著體制改革的深化特別是統一勞動力市場的建立和完善我國的教育收益率還將繼續提高。

進入21世紀之后,研究者們關于教育收益的研究對象逐漸豐富,教育收益率的變動趨勢、教育收益的影響因素研究等都陸續得到重視,研究視角也逐漸多元化。當前,國內關于教育收益問題的研究不僅涉及不同性別、不同教育水平、不同地域、不同時段的教育收益,更是擴大到了不同的社會群體等方面。李實等(2003)[36]等對我國20世紀90年代的個人收益率進行了詳細估算與比較分析,發現我國20世紀90年代期間的教育收益率是逐漸上升的,由1990年的1.2%上升到了1999年的4.86%,并且高學歷職工的平均教育收益率顯示出了較高的水平,對大學以上學歷的職工來說尤其如此。劉澤云 等(2009)[37]則是將空間差異納入了分析范圍,發現不同類型的教育投資對職工工資的影響方式在西部地區和中部地區之間存在差異。

近年來,國內一些學者也開始重視個人收益率影響因素的分析和研究,包括陳曉宇 等(1999)[38],朱斌(2003)[39],王廣慧 等(2009)[40]等,關注的影響因素主要包括勞動力市場競爭不足、社會背景、家庭背景等。因此,針對現階段我國勞動力市場發育不完善的現狀,一些研究者采用將教育收益的影響因素,包括就業區域、國家行政級別、行業等職業因素作為控制變量引入經典明瑟方程的方法來估算教育收益率。如婁世艷(2009)[41]將影響個人收益率的因素引入經典明瑟方程后估算出了更接近于真實的收益率,其中用年收入作為因變量估算出的我國的個人收益率為6.18%。

雖然由于各研究者之間使用的估算方法與樣本數據的差異會引起教育收益率估算結果的不同,但是從以上國內研究對教育收益率的估算結果依然可以看出:1980年代后我國教育收益率扭轉了以前的腦體倒掛現象而總體呈現出了逐步增長的態勢,90年代后高學歷的價值也逐步在我國的勞動力市場上得到了體現,這個可喜的現象已經并繼續將對知識與技能的投資產生激勵作用。

三、教育收益研究的發展趨勢

以上考察表明,作為教育經濟學領域的主流和前沿問題,教育收益研究在各個方面均已取得了較大進展,尤其是對教育經濟效益的研究已經有了大量的研究成果。然而,教育收益領域尚有大量理論和實踐問題應該進行更加深入的研究,尤其是在中國現實境遇下更有獨特性和緊迫性。

迄今為止在教育收益率的估算方法方面,內部收益率與明瑟收益率采用的數據均為橫截面而不是縱向年代數據,即用同一時間點不同教育水平、不同年齡個體的收入數據來代表個人一生的收入。這種橫截面數據代表的只是對過去學校教育的回報,并不一定能夠準確預計教育的未來收益。考慮到這些局限,國外研究者們也已經在試圖尋找更具活力的測量方法,有人曾利用美國人口普查中一組勞動者各普查年份的收入數據來估算縱向年代收益率。另一種避免這種缺陷的途徑是在同一國家估算若干年的橫截面收益率,通過它們來洞悉經濟與教育系統擴張對教育投資回報的影響。[42]目前我國缺乏樣本容量大、時效性強的連續動態統計數據,數據的不易獲得性限制了教育投資收益研究的發展步伐;數據來源途徑的較大差異也使得收益率估算結果之間的可比性較差;動態數據的缺乏也使得研究者們難以對教育收益率進行具有可比性的連續長期估算。

就教育非經濟收益來看,雖然國內外已經出現了一些從某些維度,比如從教育對身體健康的影響、教育對社會地位的提升、教育對子女數量的影響等對教育的非經濟效益進行研究的成果,但這方面研究仍是亟需加強的一個領域,尤其需要從整體上對教育的非經濟收入進行定量研究。

隨著教育與科技發展,高等教育收益分析居于了更加重要的地位,但是國內分專業高等教育收益研究方面仍近乎處于空白。分學科或專業教育收益的研究具有重要的現實意義,產生專用性人力資本的各專業教育對生產力的促進程度并不一致,不同專業間教育收益的差異也會對學生的專業選擇產生潛在的影響[42]。對分專業教育收益的分析不僅能為個人教育選擇提供參考,更能為高校專業設置、國家政策制定等提供借鑒作用。

總之,關于教育收益率估算方法的突破、動態收益率估算的實施,非經濟收益分析的加強與分專業收益率估算的開展等方面的努力將成為國內外教育收益研究的發展方向與趨勢。

[1][2][42][美]Martin Carnoy.閔維方等譯.教育經濟學國際百科全書(第二版)[M].北京:高等教育出版社,2000,471-473,473,474.

[3]詹姆士·丁·海克曼.曾湘泉等譯.提升人力資本投資的政策[M].上海:復旦大學出版社,2003,84.

[4]Kniesner J T,Padilla H A,Polachek W S.The rate of return to schooling and thebusinesscycle[J].The JournalofHuman Resources,1978,13(2):263-277.

[5]Polachek S W.Earning overthe lifecycle:The mincer earnings Function and its Applications[J].IZA Discussion Paper No.3181,2007-11:4-5.

[6]Henderson J D,Polachek W S,Wang L.Heterogeneity in schooling rates of return[J].Economics of Education Review,2011,30(6):1202-1214.

[7]Heckman J,LochnerL,Todd P.Fifty yearsofmincer earnings regression [J].NationalBureau of Economic Research Working Paper,2003(9732).

[8]Psacharopoulos G,Talak J B G.Education and wage earnings.In M.C.Alkin (Editor-in-Chief)[J].EncyclopediaofEducation Research.New York:Macmillan Publishing Co.,1992:421.

[9]Song M,Orazem P F,Wohlgemuth D.The role of mathematicaland verbalskills on the returns to graduate and professional education[J].Economics of Education Review,2008,27:664-675.

[10]Boarini R,Strauss H.The private internal rate of return to tertiary education:new estimates for 21 OECD countries[R].OECD EconomicsDepartmentWorkingPapers.OECD Publishing,2007,519:1-29.

[11]James E,Alsalam N,Conaty C J,et al.College quality and future earnings:where should you send your child to college? [J].The American Economics Review.1989,(5):247-252.

[12]Thomas S L.Deferred costs and economic returns to college major,quality,and performance[J].Research in Higher Education,2000,41(3):281-313.

[13]Black A D,Sanders S,Taylor L.The economic reward for studying economics[J].Economic Inquiry,2003,41(3):365-377.

[14]Bourne C,Dass,A.Private and social rates of return to higher education in science and technology in a Caribbean economy[J].Education Economics,2003,(1):1-10.

[15]Wahrenburg M.Return on investment in higher educationevidence for different subjects,degrees,and gender in Germany[D].Goethe University Frankfurt,2007-3-1.

[16]Bell M C.Graduate education attainment and salary:an examination of institutional type,major choice,gender,race/ethnicity,parental education and work experience differences[D].Ohio University,2010:85-94.

[17]Aldrich T M.Rates of return on investment in technical education in the ante-bellum American economy[D].Austin,US:University of texas at Austin,1969.

[18]Hymson E B.The return on physicians investment in the education:an analysis of the costs of medical education and the income derived from medical practice[D].US:University of California,1972.

[19]Rumberger R W.The job market foe college graduates,1960-1990[J].The Journal of Higher Education,1984,55(4):433-454.

[20]Sander W.Cognitive ability,Schooling and the demand for alcohol by young adults[J].Education Economics,1997,7:53-66.

[21]Sander W.The effect of schooling and cognitive ability on smoking and marijuana use by young adults[J].Economic of Education Review,1998,17(3):317-324.

[22]Hartog J,Oosterbeek H.Health,wealth and happiness:why pursue a higher education?[J].Economics of Education Review,1998,17(3):245-256.

[23]Leigh J P.Parents’schooling and the correlation between education and frailty[J].Economics of Education Review,1998,17(3):349-358.

[24]SongM,Orazem P F,WohlgemuthD.Theroleof mathematicaland verbalskillson the returns to graduate and professional education[J].Economics of Education Review,2008,27:664-675.

[25]Aarrestad J.Returns to higher education on Norway[J].Swed.J.of Economics,1972,74(2):263-280.

[26]Wilson K,Wolfe R,Haveman R.The role of exceptations in adolescent schooling choices:Do youths respond to economics incentives? [J].Economic Inquiry,2005,43(3):467-492.

[27]Aromolaran B A.Estimates of Mincer returns to schooling in Nigeria[R].Oxford Development Studies,2006,34(2):265-292.

[28]Kingdon G G,Theopold N.Do returns to education matter to schooling participation?[J].evidence from India.Education Economics,2008,16(4):329-350.

[29]Sanmartin M.Linearity of the return to education and self selection[J].Applied Economics,2001,33:133-142.

[30]Alex van der Merwe.Does human capital theory account for individualhighereducation choice? [J].InternationalBusiness&Econimics Research Journal,2010,9(6):81-94.

[31]王加峰.淺談教育收益的特殊性和考核層次[J].上海高教研究,1984,(5):137-138.

[32][英]莫林·伍德霍.教育計劃中的成本-收益分析[J].黑龍江高教研究,1987,(8):102-111.

[33]朱國宏.中國教育投資的收益:內部收益率的衡量[J].《復旦教育》,1992,(3)(總第 21 期):1-8.

[34]李實,李文彬.中國教育投資的個人收益率的估算[A].趙人偉等.中國居民收入分配研究[C].北京:中國社會科學出版社,1994.

[35]賴德勝.教育、勞動力市場與收入分配[J].經濟研究,1998,(5).42-49.

[36]李實,丁賽.中國城鎮收益率的長期變動趨勢[J].中國社會科學,2003,(6):58-72.

[37]劉澤云,蕭今.教育投資收益分析-基于多層模型方法的研究[M].北京:北京師范大學出版社,2009.

[38]陳曉宇,閔維方.論中國高等教育的預期收益與勞動力市場化[J].教育研究,1999,(1):35-39.

[39]朱斌.我國人力資本教育投資低收益率探析[J].經濟工作導刊,2003,(1):11-12.

[40]王廣慧,張世偉.社會背景和家庭背景對個人教育收益的影響-基于隱變量模型的估計[J].當代教育與文化,2009,(3):63-67.

[41]婁世艷.中國教育收益率及其影響因素研究[D].天津:南開大學,2009.