中國武術的商業江湖

2013年開年,“功夫巨制”《—代宗師》的上映,再次引爆大眾對中國武術的關注。

也許每個中國人心中都有一個江湖,一個關于功夫的傳說。它數千年遵循“口耳相傳”甚至“傳男不傳女,傳內不傳外”的傳承規則,它始終帶有一絲不為外人所知的神秘色彩。

然而在這個商業無孔不入的年代,中國武術究竟在研習著怎樣的商業套路?昔日的江湖門派今安在?中國武術的商業江湖上又上演著怎樣的紛爭與較量?

武當:傳統武學的現代推手

武當武術,在風格上講究以靜制動,后發先至。其市場化道路也印證了這一點:恪守傳統、步步為營。

“預備,做!”“進步,退步,轉身,第一套……”

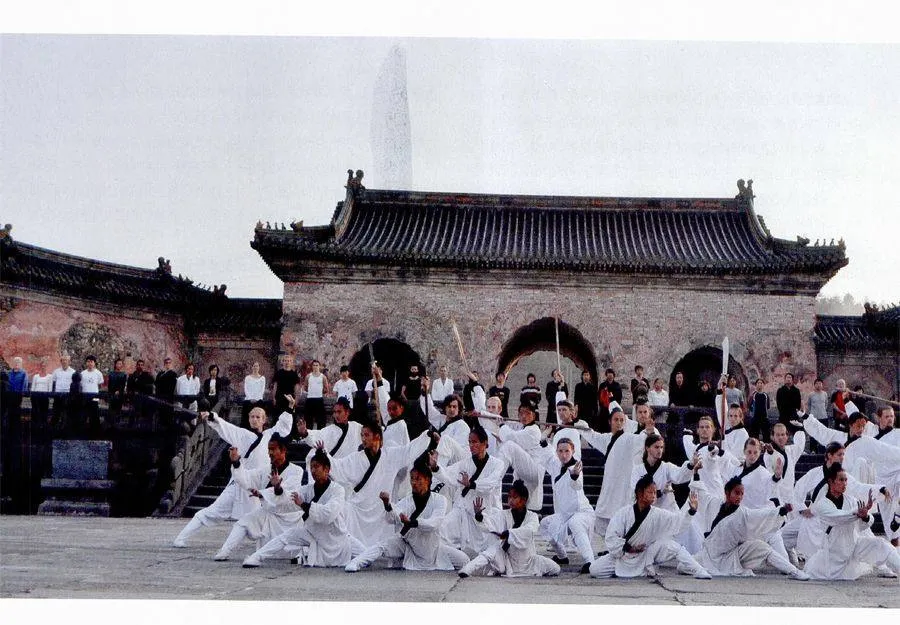

即便在春節期間,袁修剛的武當山道家傳統武館依然嚴格遵守著正常的作息時間:從清晨5:40開始,直到晚上20:30,每天上下午各二節課,時間從90分鐘到140分鐘不等。

這是42歲的袁修剛,武當三豐派的第十五代傳人,上武當習武的第21個年頭。從某種意義上說,他親歷并見證了武當武術的市場化歷程。

2004年,經師傅同意,袁修剛在武當山腳下籌辦起自己的武館。如同名字“武當山道家傳統武館”一樣,在商業化的形式之下,袁修剛這些年來一直執著堅持“傳統”二字。這不僅表現在他依然穿著傳統道服,梳著一絲不茍的發髻,還表現在他“盡可能傳統”的教學方式。

2007年,袁修剛把武館搬到武當山玉虛宮旁,學員的習武場地,就在玉虛宮內。武館的課程,都是傳統的武術項目,除了太乙五行拳、玄武拳、八卦掌、太乙玄門劍等代表性的拳法和器械之外,還有各種武當傳統功法和氣功。每天,他都會帶領學員打坐,領悟武術之道;學員在習武時偷懶或者開小差,他也會像師父當年處罰自己一樣象征性地打上兩下;除了授課,武館別無其他經營項目,哪怕是銷售配套的武術用品或書籍、音像產品……

在袁修剛看來,這種傳統的教學方式,與經營上的商業化、市場化、現代化并不矛盾。他把自己武館的主要市場定位在養生產業,與之相對應的,開設了氣功、太極、道家內丹等授課項目;而在生源上,他更是大力開發海外市場,一身道服的他用英語向外籍學生授課,已經成為玉虛宮內一道獨特的風景……

不過,也許正因為對傳統武術的恪守,袁修剛告訴記者,武當山附近大大小小的武館大概有二十家左右,但都不能形成規模。規模較大的,像他自己的武館,也只有三百余名長期在館的學生。

峨眉:商海亦江湖

與武當武術恪守傳統相比,峨眉武術的商業化之路更像江湖之爭,門派之爭,剩者為王。

“江湖上只有少林、峨眉和武當是門派,其他的都只是拳種。”

這是記者采訪峨眉武術研究會會長汪鍵時,他最常說的一句話。作為峨眉武術非物質文化遺產僅有的兩名傳承人之一,江湖上更習慣于稱他為峨眉派“掌門人”。而事實上,他的頭銜還有樂山大佛文武學校校長、峨眉武術表演團負責人。45歲的汪鍵是樂山當地知名的“武術企業家”。

最開始創辦武術培訓班時,為籌措資金,汪鍵采用一種很“江湖”的方式,帶上學生,搬上桌椅板凳,在體育館門口現場表演招生,每個學生收50元學費,后來則更“江湖”——在峨眉山體育館里,汪鍵擺下擂臺,由六名自己的學生守擂,任何人只要攻擂成功,便可得到1000元的獎金。這場擂臺賽,他的學生拿下了六場比賽中的五場勝利,而10元一張的門票,共賣出了三千張,與體育館分成并扣除成本后,汪鍵凈賺5000元,那是他從事武術產業的第一筆收益。

然而從武林到商場,之間的障礙絕不僅是資金那么簡單。

隨著《倚天屠龍記》等具有峨眉武術背景的武俠小說和影視作品的流行,汪鍵回憶,上世紀90年代中期,峨眉武術產業迎來一個發展良機,在峨眉山所屬的樂山市,一級武館的數量有十幾家,機構多了,競爭隨之而來。

這種商業上的競爭并非以商業的形式來體現,而是以一種更直接的方式:踢館。功夫上較量,誰贏了市場就是誰的。經營培訓班和武術學校的過程中,汪鍵曾數次遭遇他人找上門來踢館。他說,“做武術培訓,不僅要有資金,有生源,有真本事,還要會處理各種人際關系。”

——這就是江湖。剩者為王。

與武當派的堅持傳統武術不同的是,汪鍵的大佛文武學校在課程設置上開放而多樣,不但開設了峨眉派傳統武術、現代競技武術、散打,甚至還有市場上熱門的跆拳道、泰拳等課程。截至2012年底,汪鍵的武校已經有長期在校學員五六百名。在武術培訓之外,依托武術學校的人才,他還與峨眉景區管委會合作,在景區劇場每晚舉辦一場“功夫峨眉”的演出。在武術培訓之外,峨眉武術開始有了新的盈利模式。

盡管如此,對于峨眉武術而言,這樣在武術和商業能夠較好結合的案例并不普遍。

少林:武林至尊的盛世與迷惘

“人人為少林而來,可真正的少林在哪里呢?”

天下武功出少林。這句武俠片中常見的臺詞,同樣適用于中國武術市場化的進程。

江湖上,釋永信被戲稱為“最離譜”、“最高調”、“最商業”的少林方丈。他做少林武僧團的巡回表演,搞功夫海選。他領銜的少林寺商業化催生出眾多寄生于少林功夫上的武術學校。

2013年1月,當記者來到少林寺所在地河南登封。盡管早有心里準備,還是被數目繁多的武校震撼了。這座有著“武術之都”稱號的縣級市里,僅經批準成立的各類武校、武館,數量就有六七十家。“少林”二字,成了這些武校共同的金字招牌。

對于集團化運作的少林寺,即便是直接從事武術產業的武僧們,職務再高,也不過是“技術工人”或“職業經理人”。而直接以商業主體分享這場少林武術商業盛筵的,除了出身少林的俗家弟子或還俗僧人,便是那些來自民間的武術教育、演出機構。

釋永帝是最早一批走出少林寺從事武術產品的僧人之一。他是現任少林寺方丈釋永信的師弟,曾經在少林寺擔任辦公室主任。1993年10月,釋永帝在少林寺附近,開辦了少林寺武僧文武學校。正宗的少林武僧身份,加上在學員中良好的口碑,讓他的學校迅速發展成登封當地規模最大的四間武校之一,到2012年底,學員已經突破3000人。

不過,像釋永帝這樣離開少林自己創業的武僧畢竟是少數,龐大的少林武術市場被各種差參不齊的民間武術機構占領。

張培林的武術學校位于登封一條并不繁華的街道上。20世紀90年代中期,懷著對少林功夫的癡迷與敬仰,張培林初中畢業后瞞著家人來到登封,進入了劉寶山所創辦的塔溝武術學校。

在塔溝的五年中,張培林不僅學到了功夫,還親眼目矚了這所由農民創辦的登封第一家民間武術學校所創下的商業奇跡。他在學校的幾年中,塔溝武校的學員數量幾乎以每年上千人的速度增長,到他離開時,學員數量已經近萬人。

從塔溝武校畢業后。張培林與朋友合作,在登封開起了自己的武校。最初幾年,武校確實給他帶來了不錯的收益。然而21世紀前十年,登封的民間武館武校最多時數量已達上百家,除了塔溝、鵝坡、小龍和釋永帝的武僧學校四大武校外,其余各家在規模和項目上并無太大差別,行業陷入了嚴重的同質化競爭。

眾多和他類似的民間武術教學機構創辦人,想到的辦法只是拼命抓住“少林”這根大樹。張培林告訴記者,少林武僧是武術培訓市場上最稀缺的資源,雖然他們不能直接辦武校,但只要想參與武術市場,馬上會有武術學校聘請其做指導或是顧問,以給自己的學校貼上“少林”的金字招牌。

這場屬于少林這個商業武林至尊的盛筵,似乎正浮現一種無奈的迷惘。連張培林自己都疑惑,“人人為少林而來,可真正的少林在哪里呢?”

看不見的內傷

定位的偏差、成本的壓力和人才的匱乏,是中國武術行業商業化發展中的內傷。

2013年春節剛過,重慶紅巖武術館館長文進軍便開始四處聯系,安排學生出去打商業比賽。對目前國內的商業比賽,文進軍可以說是又愛又悔,愛的是,對于他這樣并沒有門派和品牌可供借力的民間武術培訓機構,這些比賽提供了難得的宣傳機遇和收入來源;恨的是,這樣的比賽,走的完全是“精英體育”的路線,不但觀眾看不懂,甚至有些選手一場比賽打下來都不知道誰輸誰贏,完全要依賴裁判的宣判。

“‘精英體育’的路線的結果是,本來應該大眾化的武術,事實上卻是絕大部分人根本無法參與進來。”在文進軍看來,傳統武術一直無法得以普及的一個重要原因便是,大家看不懂,參與不進來。他理想中的民間武術商業賽事,是一種無門檻、簡單化的模式:比如在一個酒吧里搞一個擂臺,給大家提供護具,在保證安全的情況下,誰都可以上去較量一番。

這種設想,源于他在經營武館中遭遇的尷尬現實。

文進軍的武館,主要以中小學生武術教育為主。面對市場,他無奈發現,現在大眾對武術似乎抱著純粹的功利化目的。中小學生學武術,更多只是為了在升學時獲得加分。目的達到之后,很多本來資質不錯的學生就這樣白白流失。

而在各類比賽中長期擔任裁判的代凌江看來,人們對武術日益功利化的認知,源于武術并沒有實現在現代社會中的功能性轉變。傳統武術的本質是技擊,通過打斗實現儒家文化中保家衛國的教義。千百年來中國人對武術的熱愛,其實是對這種武術精神和俠義之道的向往,武與俠一直密不可分。而在冷兵器消失之后,武術的這種功能已經不復存在,進而轉化為體育、表演和健身。但現在武術產業上的絕大部分企業,還并沒有針對武術這一社會功能的轉變重新找到自己準確的市場定位。

除了定位的偏差,“現在武館越來越難辦。”采訪中的每一個從業者,幾乎都對記者發出了這樣的感嘆。這種經營上的困難,最直接地表現在成本壓力上。

袁修剛給記者算了一筆成本賬:2007年,他將武館搬遷至玉虛宮旁,房租和裝修的費用便超過了100萬元;聘請一名教練工資大概在3000元上下,加上其他辦公室和后勤員工,一年下來僅工資支出便高達50萬元。而據汪鍵估算,武術學校一年的教學成本在300萬元左右,其他如演出、養生等相關產業的成本也基本是這一數字。

除了這些固定經營成本,企業還需要資金進行滾動擴張和發展。十幾年來,汪鍵的武術學校經歷了三次規模化擴張,而袁修剛則一直遇到有學員提出要求,想在習武的同時,了解學習一下中醫、針灸、樂器、書法等中國傳統文化課程,他知道那會帶來新的收入來源,但受資金的限制,卻一直無法實現。

成本的壓力和收益的不足,直接導致優秀武術人才的流失。袁修剛有一位帶了十幾年的入門弟子,他非常希望這名弟子能夠成為自己武術的繼承人,然而就在去年,迫于生活的壓力,這名弟子徹底離開武術行業。

商業武林的“魔教”

如果說定位的偏差、成本的壓力和人才的匱乏,是中國武術行業商業化發展中的內傷,那么還有一些業內的亂相,則是危害整個武林的“魔教”。

盡管在武術教育上,商業化的武館、武校日益取代了傳統的師統傳承,然而武林內部一條不變的規則卻是:學生越多越好,但入門弟子數量必須嚴格控制,以保證師父能夠有足夠的精力將自己的武學傳授給徒弟,實現傳統武術的傳承。

然而就是這樣數千年的規則底線,也在被利益所挑戰。一位不愿透露姓名的業內人士告訴記者,師父正式收徒本沒有入門費,或僅是象征性收取,但現在一些師父收徒弟時,完全是看錢說話。他知道有人收徒弟入門費5萬元,更有“大師”短時間內收了400多名入門弟子,因此還有專門的中介,拉人拜師,從中收取不菲的介紹費。

而對少林寺等一些知名武術“品牌”的“山寨”,更是瘋狂。“隨便在網上一搜,少林寺招生辦公室,少林寺武術招生網,少林寺武術集團,少林寺武術學校,少林寺直屬招生總處比比皆是。每家都號稱是少林寺主辦,國家許可,卻沒有一家拿得出相應的證明材料。”可正是這些“山寨少林寺”,學費價格基本是每年上萬元,“貴族班”甚至高達2萬一3萬元。張培林說,“試想,強調眾生平等的少林寺,怎么會習武還會有‘貴族班’?”

激烈而無序的競爭,已經讓登封的一些小武校開始面臨經營上的困境。為了搶奪生源,各武校都在千方百計“拉人”。登封長途汽車站,隨時都有武校的“接待人員”。“帶一個學生到校,介紹人可以拿到50%-100%的中介費”,為此有些人干脆就做起了中介,甚至有一些小武校靠“倒賣”學生賺取利潤。

除此之外,借武俠作品的影響,虛構武術門派或招式,“今人創古拳”等,也成了別有用心者牟利的另一個手段。二十年前,有人遠赴少林求學,被“師傅”騙上山學了半個月的“降龍十八掌”的笑話早已不新鮮。據報道,四川的唐門武館已開門招生;浙江的桃花島旅游早已成推薦行程;在河北邢臺,更有人創立了逍遙派,廣告中稱,“其純陽內功,修習百日,便可開碑裂石,一頭撞倒墻。再練更可踏雪無痕。”除此之外,“七傷拳”、“黯然銷魂掌”等只存在于小說中的“絕學”,在網上也可以找到授課的“高人”。

天下熙熙,皆為利來,然而這一切武林亂相,真是商業化之過嗎?

對于武術是否能夠通過商業化的形式來傳承,江湖上本就有著諸多爭議。“武術產業化產不起來,”代凌江堅持認為,競技武術和表演武術或許可以通過商業化的機構來推廣,然而傳統武術若想重新繁榮,最終要依賴于武術社會功能轉變的完成,在那之前,依然只能靠師徒相傳的方式加以保護和傳承。

而一些商業武林中人,雖然面臨種種壓力與挑戰,對武術的商業化發展卻大多持樂觀態度。比如汪鍵就認為現在武術行業中的各種亂相,恰是缺乏完整的產業鏈所致。“傳統武術市場化的關鍵不在于教育,而在于武術是一種文化,是一種價值觀的體現,怎樣找到合適的商業模式,讓這種文化以產品或服務的形式走向市場,才是武術商業化過程中真正要完成的任務。”

不過共同的是,在這些商業武林俠客們的心中,武術可以是一個產業,但絕不是一種商品。