中國1994年分稅制改革的經濟社會公平效應評價

●肖鵬

中國1994年分稅制改革的經濟社會公平效應評價

●肖鵬

編者按:上世紀90年代,一場影響深遠的分稅制改革樹起了我國財稅體制改革的重要里程碑。財稅體制改革牽一發而動全身,回望20年來我國財稅體制改革的風雨歷程,分稅制改革在我國經濟發展進程中發揮了舉足輕重的作用。我們品嘗了改革帶來的累累碩果,也面臨改革過程中諸多需要完善的問題。2013年,《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》拉開了新一輪改革的序幕,財稅體制改革無疑是其中最受關注也最值得期待的內容。在分稅制改革20周年之際,本刊特策劃“分稅制改革20周年回顧與展望”專題,邀請多位專家學者從不同角度、不同層面對分稅制改革進行回顧和展望,以汲取過去財稅體制改革的經驗教訓,尋找新一輪財稅體制改革的路徑。

1993年11月14日,中共十四屆三中全會通過了《中共中央關于建立社會主義市場經濟體制若干問題的決定》,提出了積極推進財稅體制改革的戰略舉措。根據建立社會主義市場經濟體制的基本要求,同年12月15日頒布的《國務院關于實行分稅制財政管理體制的決定》進一步明確了分稅制改革的原則和主要內容。作為新中國成立以來規模最大、范圍最廣、內容最深刻的一次財政體制改革,分稅制初步建立了適應社會主義市場經濟體制要求的財稅體制,對于保證財政收入、調整優化稅制結構、加強宏觀經濟調控、理順中央與地方的財政分配關系、促進經濟與社會的發展,都起到了重要作用。

一、1994年分稅制改革的經濟效應評價

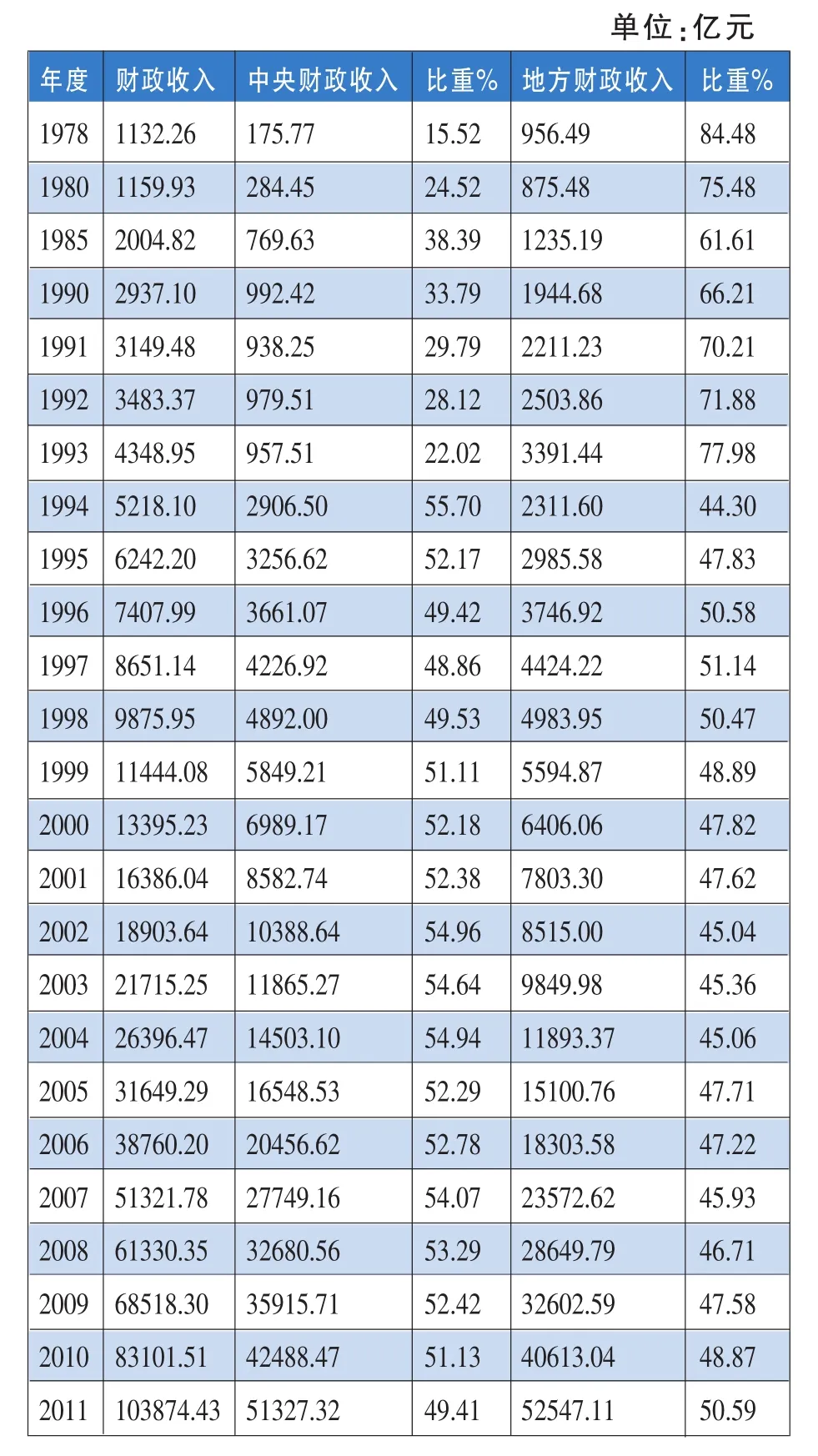

(一)1994年分稅制改革提升了政府干預經濟的宏觀調控能力

實施分稅制改革以來,財政收入占GDP的比重和中央財政收入占財政收入總額的比重逐年提高。2012年全國公共財政收入117 210億元,是1993年的29倍;2012年財政收入占GDP比重為22.6%,早已不同于1993年的12.3%。這些數據表明,1994年分稅制改革“提高財政收入占國民生產總值的比重和中央財政收入占全國財政收入的比重”的目標業已實現,各級政府掌控的用以發揮宏觀調控作用的財政資源顯著增加(見表1)。

(二)中央財政收入和地方財政收入的穩定增長機制得到保障

盡管對中央政府和地方政府而言,本級政府組織的財政收入并不等于該級政府實際可支配的收入,但分稅制改革加強了各級政府組織的收入與實際可支配收入之間的聯系。對地方政府而言,在上交數額和返還比例一定的情況下,地方政府組織的財政收入越多,可支配的財政收入也就越多。這樣,地方政府擺脫了“鞭打快牛”的顧慮,避免了財政包干體制下因不滿分成比例而產生的消極征收現象。同時,分稅制還通過稅種劃分穩定了中央與地方各自的收入來源,從制度上促進了中央政府和地方政府加強稅收征管、增加財政收入的積極性,實現了財政收入的穩步增長。

(三)中央財政的宏觀主導地位得以加強

2012年中央財政收入占整個財政收入的比重48%,遠遠超過1993年的22.0%,中央政府的宏觀調控地位得到進一步加強。中央財政主導地位的確立主要包括兩個方面,一是中央財政收入占財政收入總額比重的提高。分稅制改革通過保證中央政府在財政收入及其增長中的優勢地位,使中央財政收入占財政收入總額的比重由1993年的22.0%升至1994年的55.7%,地方財政收入占財政收入總額的比重則相應地由1993年的78.0%降至1994年的44.3%。二是確立國家稅務系統的主導地位。分稅制改革前,中央政府直接組織的稅收比重較小。大部分稅收由直屬地方政府的稅務部門征收,再按承包數上解中央,形成中央政府的財政收入。分稅制改革后,中央政府設立國家稅務總局,省級及省級以下稅務機構分設國家稅務局和地方稅務局。國家稅務總局對國家稅務局實行垂直領導,并協同省級政府對省級地方稅務局實行雙重領導。稅收由國家稅務局和地方稅務局分別征收。國家稅務局負責征收中央稅和共享稅,再將共享稅中屬于地方的部分和稅收總額增長的分成部分返還給地方。在稅收返還過程中,國家稅務局征收的消費稅和增值稅的75%,是中央政府對地方政府實施稅收返還的資金來源。分稅制改革改變了以往先由地方征收再上解中央、中央財政支出依靠地方上解的局面,形成了先由中央征收再返還地方、國家稅務系統在全國稅收征收體系中占主導地位的局面。隨著對稅收征管的有效控制及獲得更多收入用于中央對地方轉移支付,中央政府在使用稅收和支出政策實現穩定與地區間均衡發展的目標上贏得更多主動權。

表1:1994年-2011年分級次稅收收入情況

(四)1994年分稅制的財政分權促進了經濟增長

張晏與龔六堂在2005年合著的文章《分稅制改革、財政分權與中國經濟增長》中,通過建立模型,根據對轉移支付、預算外資金和財政收支的不同安排,構造了四類財政分權指標,從不同的角度分析了中國分稅制改革前后的財政分權與經濟增長之間的關系。他們用各種財政分權指標度量的財政分權與經濟增長之間的關系彼此一致,對28個地區1986—1992年和1994—2002年的對比研究發現,分稅制改革顯著地改善了財政分權對經濟增長的影響。改革前我國財政分權與經濟增長之間存在顯著負關系,而1994年后財政分權與經濟增長的系數顯著正相關。

二、1994年分稅制改革的社會效應評價

(一)1994年分稅制改革為全國統一市場的形成奠定基礎

從1987年開始,國企全面實行承包制,此后也實行了大包干的財政體制。這個體制的收入劃分以企業的隸屬關系為依據,中央企業產生的財政收入歸中央,地方企業產生的財政收入歸地方,地方上繳中央的收入實行包干制,如定額包干、比例包干、遞增比例包干等多種形式。這種制度充分地調動了地方發展經濟、開辟財源的積極性,但與此同時帶來的一個重大缺陷是地區之間相互封鎖,對本地企業實行行政性保護,形成了各地割據的局面。為了快速增加財政收入,各地競相通過行政保護發展價高稅大的產業和產品,小煙廠、小酒廠遍地開花,產業結構變得日益扭曲。顯然,這與市場經濟的要求是格格不入的,也與產業結構調整的方向不符。分稅制改革從根本上改變了這種狀況,主要按照稅種來劃分中央與地方的收入,取消包干制,企業隸屬關系變得不再重要,這也為國企改革創造了條件。

(二)1994年分稅制改革促進產業結構合理調整

分稅制把來自工業產品的消費稅的全部和增值稅的大部分劃歸中央,在很大程度上限制了地方盲目發展高稅率產品的傾向,對過去難以解決的爭上小酒廠、小煙廠、小棉紡廠等重復建設問題,起到了一定的控制作用。同時,分稅制把同農業有關的稅種和來自第三產業的稅種劃歸地方,有力地調動了地方發展農林牧漁業和第三產業的積極性,加大了對第一、三產業的資金投入。從全國的情況看,實行分稅制后,地方政府的經濟行為和投資行為已發生了一些積極變化,各地普遍根據分稅制后的財源結構和本地實際情況,尋求新的經濟增長點,政府投資的方向有逐漸向農業、基礎產業、服務業和地方的優勢產業轉移的趨勢。“圍繞財源抓經濟,圍繞效益抓財源”已成為各級地方政府的共識,促進了經濟建設和財源建設向依靠科技進步、低投入、高效益的方向轉變。

三、1994年分稅制改革的公平效應評價

1994年分稅制改革引入的過渡時期轉移支付辦法和一般性轉移支付辦法,對于平衡地區財力差距,保障基本公共服務提供發揮巨大作用。財政轉移支付制度有力地調整了中央和地方政府以及地方政府間的利益沖突,維護了安定團結的和諧局面。

(一)調節區域間的橫向失衡,協調發達地區與落后地區的利益沖突

我國區域遼闊,自然資源條件和制度因素不同導致了不同地區經濟發展水平不同,地方政府間的利益沖突明顯,經濟發展中的差距不僅妨礙了生產力的快速發展,而且還難以體現社會的公平與和諧。縣級政權的有效競爭能夠促進地方經濟快速發展,但如果地方政府利益沖突較大,導致過度競爭或者無效競爭將不利于發展地方經濟。此外,具有同等權利的公民因地域差異享受較大差距的公共服務不符合整個社會公平與正義的標準,與社會主義價值觀背道而馳,也造成了不同轄區的公民間的利益沖突。為了減少地區間經濟發展差距,緩和地方政府間的利益沖突,縮小不同地區的公共服務差距帶來的公民間的利益沖突,需要中央政府通盤考慮、集中財力,協調地方政府間的利益關系,這就必然形成了縱向不平衡,再通過中央政府重新分配,實施財政轉移支付制度,以“抽肥補瘦”的方式對落后地區提供補助,增強落后地區提供基本公共服務的能力和水平。

為協調好地方政府間的利益關系,縮小發達地區與落后地區的經濟差距,保證各地能夠提供基本的公共服務,中央加大了對中西部地區的財政轉移支付力度。2005年度,中央對東部和中西部地區的財政轉移支付資金分別占全部轉移支付資金總量的12%、88%。其中,財力性轉移支付東部占8%,中西部占92%;專項轉移支付東部占16%,中西部占84%。在財力性補助中,一般性財政轉移支付在東、中、西部的比例分別為5%、47%、48%;民族地區轉移支付在中、西部的比例為7%和93%;調整工資轉移支付東、中、西部的比例為4%、49%和47%;農村稅費改革轉移支付比例為14%、47%和39%;“三獎一補”轉移支付比例為10%、55%和35%。專項轉移支付在東、中、西部的比例為16%、43%和41%。

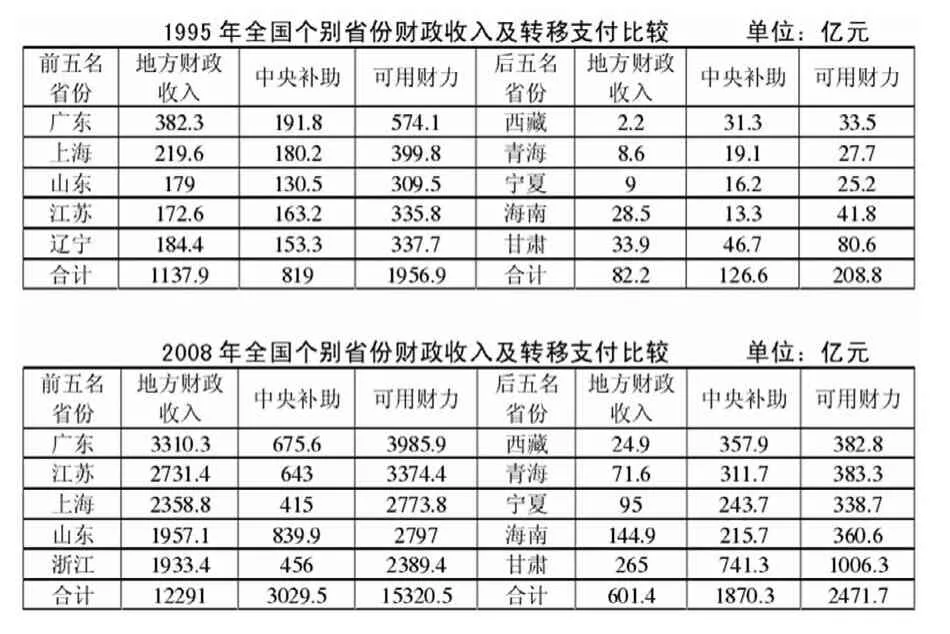

分省份看(詳見表2),1995年,全國財政收入前五位省份分別為廣東、上海、山東、江蘇、遼寧,后五位省份分別為西藏、青海、寧夏、海南、甘肅,前五位省份的財政收入是后五位省份的13.8倍;中央補助后,前五位省份地方財政收入是后五位省份的9.4倍,差距明顯縮小。2008年,全國財政收入前五位省份分別為廣東、江蘇、上海、山東、浙江,后五位省份分別為西藏、青海、寧夏、海南、甘肅,前五位省份的財政收入是后五位省份的20.4倍;中央補助后,前五位省份地方財政收入是后五位省份的6.2倍,財政轉移支付的作用顯著。

表2:1995、2008年典型省份可用財力變化表

(二)貫徹落實中央宏觀調控政策,協調中央政府與地方政府間的利益沖突

賦予地方政府相對獨立的財權和事權,鼓勵發展地方經濟,能夠有力推動地方經濟的快速發展。但如果競爭缺乏有效的秩序,各自為政,將會導致重復建設等無效率的行為,與中央目標相違背,加劇了中央和地方政府的矛盾和沖突。為了協調好政府間的競爭關系,中央需要通盤考慮,對全國經濟進行宏觀調控。隨著我國市場經濟體系的不斷完善,政府與市場的界限日益分明,政府對經濟的調控已從直接的行政手段轉變為間接的財政貨幣政策等經濟手段進行。財政預算執行情況從根本上看是政府行為的具體反映,財政轉移支付資金的流向體現了中央政府的政策意圖,作為財政政策的重要方面,已經成為中央宏觀調控的主要手段之一,對經濟發展發揮重要作用。

(三)增強了國家凝聚力,協調民族地區與非民族地區的利益沖突

貧窮落后是政局動蕩的重要原因,邊疆地區往往由于地理位置、政治考慮等因素成為經濟欠發達地區,也易被西方國家利用和引導,政治不穩定的因素較多。加大對邊疆地區的財政轉移支付力度,體現了中央對邊疆地區群眾的關心,有利于保障邊疆地區的安全穩定,維護國家統一和團結,增強凝聚力。特別是加大對威脅國家統一的地方政府的財政轉移支付,政治意義更為重大。在我國,非漢族居民聚集地可以被認為易產生分裂的區域,中央每年都通過大量的財政轉移支付支持這些地區的經濟發展。從2001年到2008年,中央對西藏自治區的財政轉移支付達到1547億元,占同期西藏總財力的97.3%。通過大規模的轉移支付補助,西藏的基礎設施有了很大改善,生態環境建設有效加強,教育、科學、文化、衛生等民生工程快速推進,有力地維護了邊疆地區的和平與穩定。

(四)縮小各省區人均地方財政收入差距,財政體制的均衡功能有所增強

分稅制是國家的地區發展政策體系的有機構成部分,它對地區間財政經濟發展差距的均衡作用主要體現在:一是人均地方財政收入總體相對差距縮小。1993年,中國各省區人均地方財政收入相對差異系數為87.4%,1994年下降為80.3%。1993年人均地方財政收入最高地區與最低地區之比為14.4倍,1996年為14.2倍。這表明實行分稅制后中央集中的財力相對增多,使得各地區人均地方財政收入總體相對差距縮小。但目前各省區之間的人均地方財政收入總體相對差異系數仍然很大,尤其是最富與最窮的省區地方人均財政收入相對差距和絕對差距相當懸殊,還有待進一步縮小;二是高收入地區財政收入能力指數(指不同省區人均財政收入相當于全國人均財政收入水平的比值)下降幅度較大,如上海由1993年的416.5%下降為1996年的350.0%,天津由187.8%下降為148.0%,遼寧由122.8%下降為91.0%,廣東由122.2%下降為122.0%。這說明,與包干制比較,分稅制對高收入地區的收入調節功能有所增強。當然,財政收入能力指數在地區間的差距仍然較大,低收入地區這一指數仍處于十分低下的水平,如最低的貴州1994年為20.8%,1996年上升為25%;三是實行分稅制后,轉移支付在均衡地區間財政經濟發展差距方面的功能有所增強。

(五)1994年分稅制改革的成功為啟動財政預算管理改革奠定基礎

1994年分稅制改革在整合政府財力分配渠道,規范政府分配行為,強化稅外財政收入的籌集、分配使用和監管,促進政府財政預算的統一性、完整性等方面起了積極作用。分稅制后,納稅人(繳費人)對政府分配行為的規范性、合理性,社會各界包括各級政府對預算分配的完整性和統一性的要求和呼聲越來越高,當自己的家,理自己的財的主體地位比任何時期都更為明確。適應分稅制后公共財政發展的客觀要求,國務院于1996年7月做出了《關于加強預算外資金管理的決定》,重新界定了預算外資金的性質和范圍,將地方財政部門按國家規定收取的各項稅費附加,從1996年起納入到地方財政預算,作為地方財政的固定收入,不再作為預算外資金管理;將養路費等13項數額較大的政府性基金(收費)收入納入財政預算管理;將各部門、各單位的預算外資金收支按不同性質實行分類管理,各部門、各單位要按規定編制預算外資金收支計劃和單位財務收支計劃,并報同級財政部門,對預算內撥款和預算外收入統一核算,統一管理。這就打破了長期以來預算外資金的所有權、管理權不變的界限,還所有權于國家,還監管權于政府財政,同時采取措施治理制度外“三亂”,促進了公共財政的完整、統一、規范。

中央財經大學財政學院)