封面中國

——美國《時代》周刊對中國形象的塑造與傳播

■ 朱禮慶 王靖雯

封面中國

——美國《時代》周刊對中國形象的塑造與傳播

■ 朱禮慶 王靖雯

本文通過分析美國《時代》周刊雜志有關中國的封面故事,從美好時期、冷戰時期、開放時期、遏制時期四個不同的階段里封面故事對中國形象的呈現來反映《時代》周刊報道傾向與中美關系變化的一致性,從而總結出《時代》周刊所代表的美國主流媒體背后的意識形態與國家利益,為我國國家形象塑造與傳播提供借鑒。

《時代》周刊;中國形象;國家利益;意識形態;封面故事

歷史地分析美國主流媒體的涉華報道卷帙浩繁,本文將以美國《時代》周刊封面故事歷年來對中國形象的呈現為切入口,通過對封面故事的研究,分析《時代》周刊的對華報道角度與傾向,從而觀照在中美關系演變的大歷史背景下美國主流媒體對中國形象的塑造。

一、《時代》周刊與“封面故事”

《時代》周刊自1923年創刊以來一直是影響世界新聞議題的風向標。尤其是在上世紀,互聯網時代的大門還未打開,信息傳播還掌控在紙媒手上的年代里,《時代》周刊對中國這個神秘國度的呈現已然推動了國際輿論對中國形象的建構,并且這樣的觀念在信息有限的年代里是深入人心的。

不同于其他主流媒體的報道,《時代》周刊創造性的提出了“封面故事”(cover story)這一概念,“他們強勢處理一條本周最有沖擊力、最具新聞價值的新聞,把這條新聞的題目和照片放在雜志封面的突出位置。”①通過對每一期雜志的封面進行創造性的設計,使封面故事既具有視覺上的沖擊力與藝術價值,又通過各種符號的隱喻傳遞出故事中所要投射的觀點與意識形態,其在編排中的核心位置則極大地提高了受眾對故事的興趣與重視程度。

二、《時代》周刊中國封面故事的形象演變

《時代》周刊對中國形象的呈現與中美關系密不可分,因此,根據中美關系的發展歷程,可將《時代》周刊的中國封面故事分為美好時期、冷戰時期、開放時期以及遏制時期四個階段來分析。

1.美好時期:從1924年到1949年的封面故事分析

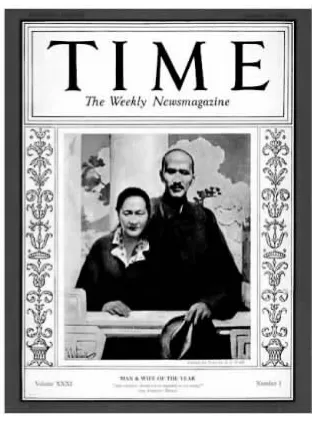

1924年9月8日,《時代》周刊雜志的封面上出現了第一個中國面孔。(如圖1)這個剃著光頭,雙目炯炯有神,神情十分凝重的人是吳佩孚。下方的小字寫著:“吳將軍:中國最高大的人”。此后的25年間,占據《時代》周刊封面的人物除了出現9次的蔣介石(General Chang)(如圖2),還有封建皇帝、軍事將領以及蔣介石的夫人宋美齡。這一時期的封面故事,在人物形象上都偏向積極,尤其對蔣介石的呈現更是充滿了軍事家的威猛以及政治家的足智多謀。從蔣介石登上政治舞臺開始,《時代》周刊就顯示出對其的特殊偏愛,認為蔣介石是“第一個現代大將軍(First Modern Generalissimo)”,稱蔣介石正完成中國統一大業的正義之舉。蔣介石負責軍事政治,而宋美齡則負責社會福利,宋美齡接受美國教育,被看作是美國價值觀在中國的滲透者。并著重刻畫蔣介石和宋美齡夫婦的基督教信仰,如同救世主一般的正面形象。1938年,《時代》周刊更是將蔣介石與宋美齡夫婦推舉為1937年的年度新聞人物,圖下方配以文字“年度夫婦”(Man&wife of the year)。

圖1

圖2

圖3

回顧這一時期的中美關系歷史,便可發現,《時代》周刊的報道傾向反映了當時美國積極在華尋求代理人,扶持蔣介石,奉行反共方針的歷史背景,蔣也因此走上了親美的外交路線。因此,即使是在軍閥混戰,民不聊生的年代,《時代》周刊所塑造的中國卻依然是軍事英雄迭出的時代,并且這些軍人都不是冷酷無情的,蔣介石的夫人宋美齡的呈現使得這個高高在上的軍閥首領有了人情,中國正在這對信仰基督教的夫婦帶領之下,向著美國式的民主與自由前進。然而,對于蔣介石所領導的國民政府集權、統治危機卻選擇忽視。《時代》周刊將中國的形象人物化,通過人物性格表現國家性格,這些性格無疑都會受到西方人的接受和喜愛。這25年成為《時代》周刊對中國形象塑造罕有的美好時期。

2.冷戰時期:從1949年到1971年的封面故事分析

抗日戰爭勝利后,共產黨帶領人民取得了解放戰爭的勝利,一個個共產黨人登上歷史舞臺,而備受《時代》周刊青睞的蔣介石集團江河日下,淡出《時代》周刊的封面舞臺。在1949到1971年的這段時間里,一共有10位中國人進入《時代》周刊的封面故事:毛澤東(4次)、周恩來(4次)、蔣介石、吳國楨、羅瑞卿、達賴喇嘛、劉少奇、李富春、陳毅、林彪。從這些人物可見,這段時期《時代》周刊將注意力基本都投向了中國的國內政治局面。通過對毛澤東封面故事的分析,《時代》周刊在這一時期對中國的態度可見一斑。

圖4

圖5

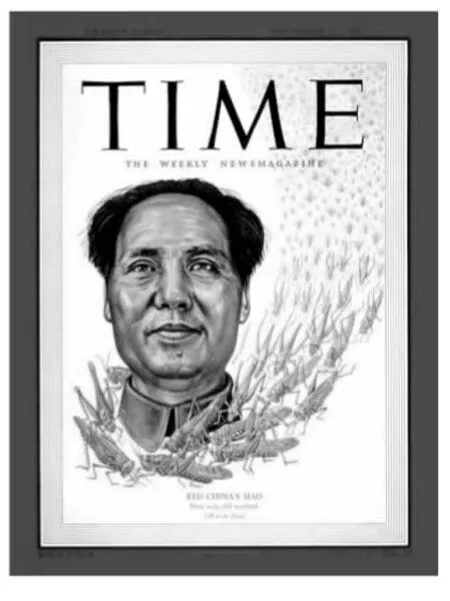

1949年2月7日,毛澤東作為共產黨的領導人,第一次登上了《時代》周刊雜志的封面(如圖4),從封面的圖片上看并無太大偏頗,但細觀下方的小字就可發現其背后對共產黨人深深的敵意:“中國的毛澤東,共產黨黨首,從童年時期就學會了專制”。在該篇封面報道當中,《時代》周刊寫道:“對西方而言,這是一件無法估計的災難。對共產主義,它是自蘇聯革命以來最大的勝利。對大多數中國人民而言,這意味著和平——即大規模戰爭的終止。它也同時意味著戰爭——即對專制政府壓迫人民的無聲、持續的抗爭。對毛澤東,這卻表示揚眉吐氣。”②從此,“專制”“獨裁”“政治壓迫”“紅色恐怖”等帶有嚴重偏見和敵視的主題成為此后20年內《時代》周刊對中國形象塑造的關鍵議題,在西方世界的認知里逐漸根深蒂固。

1950年6月,朝鮮戰爭爆發,對中美兩國關系產生極為深遠的影響,成為中美關系的重要轉折點。戰后,兩國關系進入長達20年之久的敵對狀態。外交政策的改變直接反應在了《時代》周刊報道的字里行間。1950年12月,毛澤等再次登上《時代》周刊的封面(如圖5),圖片中黝黑扭曲的頭像以及圍繞脖子的紅色蝗蟲顯示出對毛澤東的極大丑化,小字說明是“紅色中國的毛——新戰爭、舊軍閥(Red China'Mao:New War,Old Warlord)”,“Red China”這一描述也成為《時代》周刊乃至整個美國新聞業談及中國時的關鍵詞,充滿了對中國意識形態的歧視。

1958年,中國正值大躍進時期,之后又遭遇了連續三年的自然災害。《時代》周刊借此大肆渲染,極力描繪出一個社會極其動蕩不安,政府政權搖搖欲墜的中國形象,無疑給中國形象帶來了極其負面的影響。

圖6

1963年《時代》周刊的封面上出現了這幅諷刺意味十足的著名漫畫(如圖6)。它以中國傳統的龍船為主要象征符號,破敗的巨型龍船上,有高高在上的毛澤東、周恩來、劉少奇、鄧小平四位領導人,象征兩彈一星的火箭,以及密密麻麻的人群,高舉著“打倒帝國主義”“打到赫魯曉夫”的橫幅,并冠以標題“紅色中國:狂妄的被孤立者(Red China:The Arrogant Outcast)”。漫畫表達了對中蘇關系交惡,與赫魯曉夫決裂的譴責,呈現出一個混亂、盲目、瘋狂卻又落后的中國形象。

縱觀這20余年里《時代》周刊對中國的封面故事呈現,充斥著大量的負面、偏激報道,以美國利益為出發點,時刻關注中國內部的政治運動與美國間的外交動向。從朝鮮戰爭到大躍進、達賴出逃、大饑荒、十年文革,這一系列的議題十分夸張地渲染了中國“駭人”的政治統治、紅色政權鎮壓、動亂不堪的社會以及重壓下痛苦不堪積貧積弱的中國人民。值得注意的是,對于1949年中華人民共和國的成立,《時代》卻選擇性失明。

根據美國心理學家洛欽斯提出的首因效應,當人們第一次與某物或某人相接觸時會留下深刻印象,個體在社會認知過程中,會通過“第一印象”最先輸入的信息對客體以后的認知產生影響。第一印象作用最強,持續的時間也長,比以后得到的信息對于事物整個印象產生的作用更強。而這一時期是《時代》周刊對中國形象大幅度丑化的開始,所給西方世界留下的“第一印象”深入人心,直到今天仍難以擺脫當時所塑造的偏見認知。這也是我國如今在國際傳播中步履維艱的原因之一。

3.開放時期:從1971年到1989年的封面故事分析

圖7

圖8

圖9

1972年2月21日,美國總統尼克松走下飛機,與周恩來總理的手握在了一起。這一歷史性的時刻,標志著中美兩國關系進入了一個“蜜月期”。《時代》周刊及時地嗅到了這一變化。這一時期的報道涉及鄧小平、周恩來、毛澤東、江青和普通中國人。

在1971年的《時代》封面上(如圖7),美國乒乓球運動員在長城合影,笑容真誠友好,標題寫道“China:A Whole New Game”。這是中美開展乒乓外交的一個縮影,題目中的Game不僅僅指乒乓球運動,更是中美之間的關系要進入一個全新的Game。報道中,美國記者描述了他眼中的中國:“我們開始看到一個十分統一,井井有條的社會——這個國度整體上處在一定程度的貧窮狀態,但是絕對沒有痛苦,沒有饑餓。我的印象是這個民族很有凝聚力,很強大,依賴于真正的信仰而不是警察或執行紀律。這里不但沒有乞丐,也沒有遭受痛苦的人。”③這樣的描述與之前所塑造的邪惡恐怖的“Red China”大相徑庭。

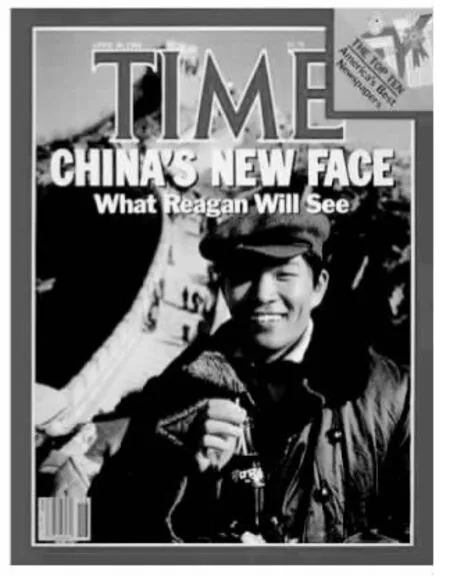

在這一時期,尼克松訪華、鄧小平訪美、中美建交等重大事件都在封面報道上有友好的反應。同時,《時代》周刊的焦點也不僅僅局限于對中國政治的追蹤,而是逐漸延伸到經濟、文化、民生等方面。在1976年的封面報道中(如圖8),標題是“中國:朋友還是敵人?”,報道對中國的經濟進步進行了肯定,認為在鄧小平的農業政策之下,中國的糧食生產穩步增長。此后,隨著中國經濟政策改變,中美貿易友好往來,有關中國企業改革、對外貿易廣泛、私營經濟發展、人民物質水平改善等諸多報道使得中國呈現出一個嶄新的面貌。隨著1978年中國改革開放,《時代》周刊開始通過諸多中國帶有西方色彩的細節來表現中國的開放。1984年,《時代》周刊用一幅面露笑容,手拿可口可樂,身著軍大衣的中國青年作為封面(如圖9),表現出中國正在走向開放。像這樣的中國人的“西方熱”是很多西方人樂意看到的,也顛覆著之前他們意識里固守的中國保守形象。

但應該看到的是,在態度轉變的大氛圍之下,《時代》對中國仍心存戒備。1976年的報道(圖8)正值周恩來逝世,對于即將接任的鄧小平是敵是友?將采取怎樣的對美外交政策?中美關系何去何從?這都是這則封面報道中所擔憂的。同時,鄧小平兩度被《時代》周刊評選為年度人物,這位積極促進中美外交,大刀闊斧改革的領導人備受青睞,《時代》周刊認為“鄧擺脫了毛的陰影”,“中國正遠離馬克思”,再加上對文革時期的大量報道,仍舊體現出《時代》周刊濃重的美國意識形態思維。

在開放時期,《時代》周刊封面故事對中國形象的呈現有了極大改善,少了“Red China”的妖魔化報道,多了更加立體客觀的呈現。中國形象正逐步向積極參與外交、經濟進步、社會文化開放的方向轉變,但仍舊無法改變根深蒂固的紅色符號。

4.遏制時期:從1989年至今的封面故事分析

1989年,中國經歷了一場巨大的政治風波。隨著東歐劇變,蘇聯解體,國際局勢風云突變,中美關系遇冷,美國開始采取對華的遏制政策。此后的7年里,《時代》周刊進入了中國封面故事的空白期。直到1997年,鄧小平逝世的消息讓中國重返《時代》的封面故事。

圖10

圖11

圖12

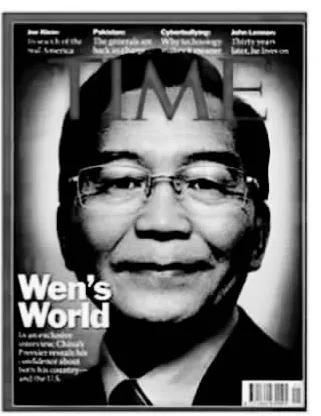

隨著中國的迅速崛起,“中國威脅論”的政治論調也成為了《時代》封面故事的報道基調。2005年,身著LV中山裝的毛主席形象出現在《時代》周刊的封面上(如圖10),配以文字:“中國的新革命,重構我們的世界,就在一瞬間”。報道對中國的對外貿易生產進行了全方位的描述,塑造出一個穩步崛起的進出口貿易大國,極力渲染中國對美國經濟利益的巨大沖擊。2007年,在紅色背景中冉冉升起的五角星成為《時代》封面(如圖11),五角星照亮紅色的社會主義大地,并配以文字:“一個新王朝的破曉,隨著美國陷入伊拉克泥潭,一個新的超級力量已出現,這里會告訴你如何對待它”。《時代》認為“美國對中國控制力的缺乏給美國留下了一個令人不安的未來……中國在給政治全球化與自由化道路設路障,而且特別反對任何傳播民主的企圖”。④報道還對中國現在的外交格局進行了分析,認為中國內部雖然存在許多的問題,但中國仍在國際上扮演著重要角色。繼中國威脅論之后,我們開始讀到了中國責任論的論調。2010年,溫家寶總理也登上了《時代》周刊的封面故事(如圖12),題為“溫的世界”,報道了美國國會對人民幣施壓的舉動,體現出面對經濟崛起的大國,《時代》對美國利益的擔憂。

從上述分析看見,隨著中國綜合國力的增強,《時代》周刊對中國封面故事的報道數量卻并不多,有限的報道當中多以中國民主政治缺陷、經濟崛起的威脅為主要論調,體現出《時代》作為美國主流媒體,在中美兩個大國較量當中美國意識形態的傾向。

三、國家利益與意識形態背后的國家形象塑造與傳播

綜上所述,從1924年《時代》周刊出現第一個中國封面報道以來的90年里,中國的國家形象隨著中美關系的跌宕起伏而不停變換著。雖然中國與美國在新聞觀念上存在很大的不同,但不可否認的是,即使是在強調“客觀”“中立”“自由”“第四權力”的西方媒體界,其根源上也擺脫不了“國家機器”的特征。新聞生產社會學認為,國際新聞生產的本質是國內化、本地化的,最終是國家化的,它受到權力結構、文化形態和政治經濟利益的制約。⑤政府與媒體之間的關系永遠是無法撇清的,完全不摻雜民族、信仰、意識形態的新聞報道是理想主義的。《時代》周刊作為美國的主流媒體,代表著美國政府的國家利益,秉持著美國崇尚自由、資本主義的意識形態,時常為此而在新聞專業主義上做出妥協,刊登了大量涉華的負面甚至不實報道,意在指向中國“不民主”的政治與社會主義制度根源,促使了西方世界對中國“刻板印象”的形成。國家關系與國家利益永遠制約著《時代》周刊的報道。而東西方的意識形態差異也是促使偏見和隔膜產生的重要原因。

當然,對于中國國家形象的呈現其背后的原因是復雜的,也不可簡單地認為《時代》周刊對中國的報道全部存在偏見,應該看到,隨著一個更加開放、發達、自信的中國走向世界,《時代》周刊所代表的美國主流媒體對中國的報道將越來越趨于客觀。我們一方面希望國際新聞界能夠遵循“客觀”“公正”“尊重事實”的新聞專業主義精神,而不僅僅是將新聞專業主義停留在意識形態層面上的呼號;另一方面,還應看到我國在國際新聞傳播能力上自身的不足。

長期以來,我國在國際新聞傳播當中一直處于弱勢地位,在西方媒體所建立起的刻板印象面前聲音微弱。對中國國家形象的塑造與傳播,我們不能被動地等待,畢竟由國家利益和意識形態主導的西方媒體不可能發生根本上的改變。傳播一個真實、客觀的中國,國內媒體應該主動出擊,改變過去單一、僵化的宣傳模式,用世界能夠聽懂的語言,用多元的傳播方式,堅守國家立場、發出中國聲音,爭取跨文化傳播的主動權,讓世界看到一個真實的中國,糾正西方媒體的不實報道。作為一個崛起的大國,我國的國際新聞傳播任重而道遠。

注釋:

① 禹建強:《美媒介戰略管理案例分析》,華夏出版社2004年版,第149頁。

② 姜敬寬:《時代七十年》,臺灣天下文化出版股份有限公司1993年版,第119頁。

③ Time,1971.4.26。

④ Time,2007.1.11。

⑤ 詹姆斯·庫蘭:《大眾媒介與社會》,楊擊譯,華夏出版社2006年版,第286頁。

(作者朱禮慶系北京電視臺文藝節目中心副主任;王靖雯系中國傳媒大學新聞傳播學部碩士研究生)

【責任編輯:潘可武】