香港高校的人才培養模式考察及啟示

陳慶祝+王玉

收稿日期:2013-09-09

作者簡介:陳慶祝,東莞理工學院國際學院教授;王玉,東莞理工學院莞城校區管委會副主任。(廣東東莞/523106)

摘 要:香港高校的創新人才培養模式是香港高等教育近20年取得令人矚目的成就的因素之一。香港理工大學是一所定位于培養能干的專才和負責任的社會公民的應用型大學,在香港理工大學的人才培養模式中,適用人才與全人教育結合的培養目標、與大學發展目標一致的專業設置和課程體系、完善的質量保障與監督體系可以為內地應用型大學的人才培養提供有益的啟示。

關鍵詞:香港;應用型大學;人才培養模式 “人才培養模式”是指在一定的現代教育理論、教育思想指導下,按照特定的培養目標和人才規格,以相對穩定的教學內容和課程體系、管理制度和評估方式,實施人才教育的過程的總和。我國很多學者都對“人才培養模式”這個概念做過研究。1998年在教育部召開的第一次全國普通高校教學工作會議上,時任教育部副部長周遠清同志曾對這一概念做過闡述。他認為,所謂的人才培養模式,實際上就是人才的培養目標和培養規格以及實現這些培養目標的方法或手段。它具體可以包括四層涵義:(1)培養目標和規格;(2)為實現一定的培養目標和規格的整個教育過程;(3)為實現這一過程的一整套管理和評估制度;(4)與之相匹配的科學的教學方式、方法和手段。

香港高等教育近20年來取得了飛速的發展。從2004年起,英國教育組織(Quacquarelli Symonds,QS)與英國泰晤士高等教育(Times Higher Education)共同推出了年度全球最佳大學排行榜——泰晤士高等教育-QS世界大學排名;從2009年起QS又推出了QS亞洲大學排名。以香港大學、香港中文大學、香港科技大學為代表的香港高校在歷年的排名中取得了令人矚目的成績,進入了世界一流大學的行列。香港高校的成就取決于多種因素,這里僅以香港理工大學(以下簡稱“理大”)為例,對理大的人才培養模式中的培養目標、專業設置與課程體系、質量保障與監督體系作簡略的考察,以期對內地應用型大學提高辦學水平有所啟示。

一、香港理工大學人才培養模式的考察

1.“適用人才與全人教育結合”的培養目標

香港高校都有自己明確的辦學宗旨,如理大的宗旨是“培育學生成為能干的專才和負責任的社會公民”。“適用人才+全人教育”是理大的人才培養目標。

香港高校對培養社會的適用人才的重視首先得力于香港教育體制的設計。在香港,有八所受特區政府資助的大學。特區政府對八所大學財政撥款的依據是“大學教育資助委員會”(簡稱“教資會”,英文是University Grants Committee,UGC)向特區政府提交的咨詢報告。教資會是香港特區政府轄下的一個非法定的獨立咨詢團體,雖然它沒有實際的撥款權力,但它提交的撥款計劃98%以上會被特區政府采納。特區政府每年在八所大學中投放大約15000個左右的資助學位。而每三年一個周期,教資會會從八所大學受資助的學位中收回7%的名額,這些名額會在各大學申報的新專業中被重新分配。分配的依據是新專業是否符合各受資助大學的使命和定位、是否有利于香港社會經濟的持續發展。另外,香港的行業商會、專業團體和雇主的評價以及畢業生的反饋也是教資會的重要參考依據。香港高等教育的這一制度設計促使各大學要根據自身的特點,靈活地設置滿足香港社會發展需要的專業,培養受社會歡迎的適用人才。否則,受資助的學位數就會逐年減少,從而影響大學的整體發展。而在每所大學內部,新專業的開辦也有嚴格的申報程序和評議規則,新專業申報特別需要得到工商界和行業協會(如香港工程師協會)的認可,以期使自己申報的專業在教資會的綜合評價中具有競爭力。

全人教育是香港高等教育培養目標的另一個特色。全人教育強調培養學生的各方面素質和能力,包括獨立學習和與他人合作學習的能力,自我管理的能力,主動獲取信息和篩選信息的能力,解決學習與其他事物之間的矛盾的能力,積極主動做事的能力,與人交往的能力,尋求幫助的能力,領導和駕馭事物的能力等。在全人教育方面,理大有深刻的體會。理大的學生在專才方面深受社會和雇主的贊揚,但僅有專業知識和技能并不能滿足現代社會的要求,從個人發展的潛質來看,理大的學生后勁不足,缺少團隊領袖的才能和全球化的視野。為此,近年來理大逐漸確立了全人教育的理念,在課程設置、學生活動、校園文化、社區活動等方面全面推行全人教育。其中,最具特色的是在所有專業的一年級新生中推行全面的通識教育, 也稱“大學基本要求”(General University Requirements ,GUR)。理大的GUR課程共30學分,分三大塊:(1)語言與交際要求(Language & Communication Requirements,LCG),包括中文、英文,共9學分;(2)模塊要求(Cluster-Area Requirements,CAR),包括人的本質、人際關系及發展,社區、社會組織與全球化,歷史、文化與世界觀,科學、技術與環境四個模塊,每個模塊各修3學分,共12學分,其中應有6學分是“與中國相關”的課程(designed as “China-related”);(3)其他課程,包括領導能力與人際關系、新生入學教育、服務學習各3學分,共9學分。在理大通識教育的三大塊課程中,模塊要求部分(CAR)涵蓋眾多的課程,為學生根據自己的興趣選課提供了充足的課程資源。如理大在四年制的2012—2013學年上學期,CAR四個模塊的課程涉及面相當廣泛,共有22個學系參與,開出了126門課程。[1]

2.與大學發展目標一致的專業設置和課程體系

受香港特區政府資助的八所大學都依據自身的條件,確立了各自的定位、抱負和使命,另外每所大學還與教資會商定自己在香港經濟和社會發展中所承擔的角色。大學的抱負是一所大學的發展愿景,使命和角色是愿景的具體化和實現愿景的手段與途徑。香港高校內部的專業設置、教學內容、課程體系都與該大學的定位、抱負、使命相一致。如理大的定位是“培養能干的專才和負責任的社會公民”的應用型大學。理大的抱負是:成為一所提供首選課程、培育首選畢業生的首選大學。理大的使命是“透過以下途徑,發展以專業為基礎的卓越學術水平”:①提供以應用為本的課程,讓畢業生能學以致用;②進行切合工商界及社會需要的應用研究;③提供理想的學習環境,讓學生全面發展學術以及個人的才能;④與工商界及專業團體發展密切的伙伴關系;⑤為在職人士提供進修課程,以利終身學習。這五個途徑可分別用英語字母P、R、I、D、E代表。

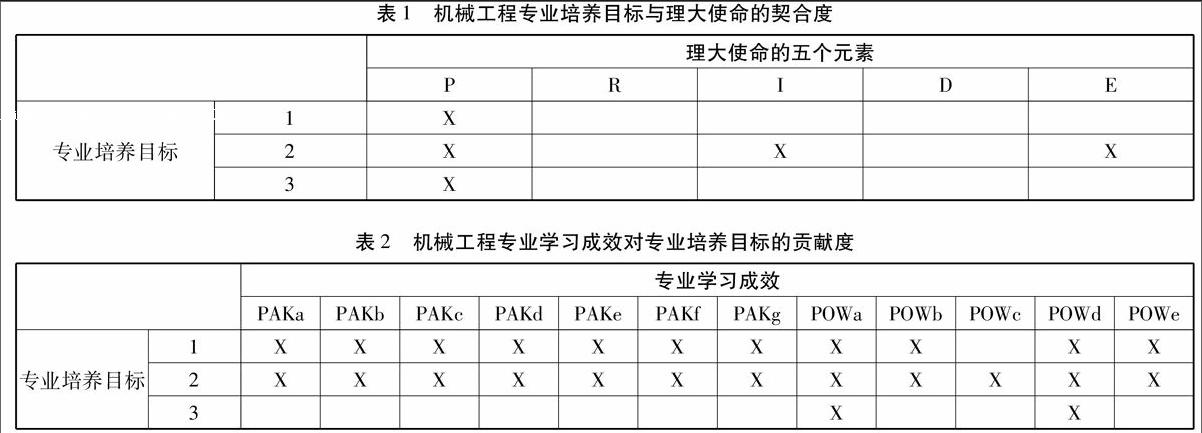

我們可以通過理大工程學院的一份關于“專業學習成效”(Programme Learning Outcome)的報告,了解理大的專業設置、課程體系是如何與理大的抱負、使命相一致的。這份報告是關于機械工程學(榮譽)工學士學位(BEng (Hons) in Mechanical Engineering)專業學習成效的分析。[2]報告的第一部分是序言,列舉了理大的抱負和使命。報告的第二部分包括:①闡述了機械工程專業的三個培養目標:為學生提供機械工程專業廣泛的基礎知識(目標1);幫助學生獲得終身學習和專業發展的能力(目標2);培養在工程實踐中具有全球的、社會的、倫理的和專業意識的畢業生(目標3)。②列表分析三個培養目標與實現理大使命的五個途徑(這五個途徑分別用P、R、I、D、E代表)之間的契合度。如果契合度過低,這個專業的培養目標就不能對理大的使命有所貢獻,那么這個專業就失去了存在的必要性(如表1所示,標示為X的就表示存在契合度)。③闡述通過本專業的學習,學生將達到12項學習成效,這些學習成效細分為“專業知識與技能”(professional/academic knowledge and skills,PAK)和“專業視野與現場技能”(professional outlook and workplace skills,POW)兩組。④列表分析12項學習成效對三個培養目標的貢獻度(如表2所示)。第三部分是課程貢獻圖,列出了該專業30門必修課和19門選修課課程對12項學習成效的貢獻度。如果一門課程對12項學習成效沒有貢獻,則本課程就沒有開設的必要。

表1 機械工程專業培養目標與理大使命的契合度

表2 機械工程專業學習成效對專業培養目標的貢獻度

這份報告的邏輯關系可以簡化為:理大使命(The University Mission) ——專業培養目標(programme objectives) ——學習成效(learning outcome)——課程(subjects)。前者是后者的依據,后者是前者的具體化。由此可以看出,理大的專業設置和課程體系的基本原則,就是所有的專業及其課程最終要與理大的總體使命和抱負保持一致,從而為實現大學的目標作出貢獻。

3.完善的質量保障與監督體系

香港高校的質量與監督體系主要有兩個層次。第一個層次是外部系統。外部的質量保障與監督由三個單位分工負責。教資會及轄下的質素保證局(簡稱“質保局”,Quality Assurance Council,QAC)主要負責對特區政府所資助院校的學士學位及以上課程進行教學質量保障;香港學術和職業資歷評審局主要負責對未獲自評資格的院校尤其是私立學校的副學位課程進行認可;聯校素質檢查委員會則負責對教資會資助院校所開辦的自負盈虧的副學位課程的質量進行檢查和保障。

從2008年4月至2011年3月,香港質保局(QAC)對特區政府資助的八所高校進行了為期三年的首輪質素核證(類似于內地高校的辦學水平評估)。核證前,大學向質保局提交院校報告,質保局會委托一個評估小組對大學進行實地評審。評審后,評估小組向質保局提交《××大學質素核證報告》,報告“載列質保局評審小組的核證結果,并輔以詳盡分析和評論”,主要在質量保證方面向院校提供意見和指引,包括贊揚良好做法、贊同院校作出的改善,以及建議可改善之處。“贊揚”可以當作鼓勵,“建議”絕不能置之不理,因為質保局隨后會一直盯緊院校。接受核證的院校須在18個月內向質保局提交《××大學跟進項目進度報告》,對質保局核證報告中的“建議”和“贊同”一一回應。如香港理工大學于2010年10月接受核證,質保局于2011年6月發布《香港理工大學質素核證報告》,報告對理大提出9條贊揚、4條贊同、9條建議。贊揚包括“與工商界長期維持深厚關系”、“課程設計加入專業實務元素”等。建議則要求香港理工大學“檢討大學本部教務委員會與專業及持續教育學院的關系,確保該學院課程水平與本部相同”等。理大于2012年12月向教資會及質保局提交了《香港理工大學2010年質素核證跟進項目進度報告》,報告指出:“理大十分重視核證的結果,為嚴格跟進評審小組的贊同項目與改善建議制定了工作計劃。我們很高興在此報告,就評審小組在核證報告中所關注的各個項目,理大已取得重大的進展。”[2]正因為教資會及質保局對特區政府的教育撥款有重要影響,所以受核證的大學高度重視質保局的質量保障建議,從而確保了政府可以對香港的高等教育質量進行有力的外部監督。

第二個層次是大學內部系統。為實現自身的使命,香港各高校在大學內部都建立了完善的質量保證體系。以理大為例,理大的教學質量保證制度包括專業、教師和學系三個范疇。在專業方面,理大開辦的所有新專業都要經過嚴格的程序和論證。開辦新專業的學系首先要向學院院務委員會提交可行性計劃,該計劃包括專業目標、課程結構、教學安排、市場需求調查、學系顧問委員會意見、畢業生可獲取的專業資格等資料。在院務委員會獲批后,再依次報校教務規劃委員會、校教務委員會審核。獲批后,學系準備“最后的專業文件”(Definitive Programme Document,DPD)進行專業確認的程序,開始推行新專業。如果是申請政府資助的專業,最后還要獲得教資會的批準。在理大,所有專業每年須提交一份“專業年度檢視報告”(Annual Programme Review Report),報告包括本專業上一年度工作計劃的執行情況、專業建設的省思檢視、申請和入讀本專業的學生資料分析、學生的學業績點分析、畢業生就業情況、學系學術顧問建議、學生反饋意見、專業學習成效評估、本專業的主要任務或問題、下一年度計劃共十項內容。[5]另外,學院每六年對各專業進行一次全面、宏觀地評估,以檢討專業目標、課程結構是否仍能符合社會和業界的需求。在教師方面,有一個專門的委員會負責教師的任用和提升,理大還為教師進修創造條件,致力于教師學術水平與教學水平的提高,從而為教學質量提供保障。另外,理大規定所有教師都要接受學生的問卷調查(Students Feedback Questionnaire, SFQ)的評估,教師在問卷調查中的得分成為系主任對教師進行業績評估的重要依據。在學系方面,學系每年要提交年度質量保證報告,咨詢由校外專業人士組成的學系顧問委員會的意見,每年由外地資深教授擔任的學術顧問向院長提交學系發展報告,每六年一次由海外學者進行學系的全面評估,通過上述措施來保證學系的教學質量和學術水平。

二、香港理工大學人才培養模式的啟示

香港高等教育在人才培養上取得的成績是多方共同努力的結果,是多種因素的合力作用。在外部因素方面,特區政府在辦學經費上的高投入(特區政府將超過五分之一的財政支出投入到教育),以教資會、教育統籌委員會為主導的良好的頂層設計都為香港高校的發展提供了舒適、寬松的外部環境。而大學章程確立的自治管制、追求卓越的學科專業建設、國際化的師資隊伍、創新的人才培養模式為香港高校的發展提供了內在的支持。內地高校所處的環境和機遇與理大有諸多差異,學校的發展不能做簡單的類比,但理大的人才培養模式依然可以對內地高校的發展有一定的啟示。

1.關于應用型人才培養。理大的定位是一所應用型大學,內地許多高校正致力于建設高水平的應用型大學,因此它們在辦學的定位上有一定的相似性。質保局在《香港理工大學質素核證報告》中,“贊揚理大的抱負和使命清晰明確,并獲得校董會、管理層、全校師生和其他相關人士廣泛支持”,“贊揚理大與工商界長期維持深厚關系”,“贊揚理大以基礎穩固的概念模式在本科課程(即本科專業,筆者注)推行果效為本教育……有效推動有關各方參與其事”。[3]質保局對理大的贊揚中有三點值得我們學習。第一是“建設高水平的應用型大學”的定位必須真正獲得全校師生的認可,這樣才能凝聚全校的力量,使應用型人才的培養目標貫穿在學校辦學的各個環節。第二是切實加強與地方各產業界的聯系。雖然有的高校聘請了業界人士擔任大學的專業建設指導委員會的委員和實習基地的顧問,但他們的作用沒有得到充分發揮。應像理大那樣,在新專業開辦、課程設置、專業評估中賦予這些業界人士足夠的話語權,甚至是開辦新專業的否決權。第三是將應用型人才培養落到實處,每個專業要有“可核實的證據”以顯示是否達到人才培養的目標,推行“效果為本”的教育。

2.關于通識教育。由于內地的特殊情況,內地高校的通識教育課程在總體結構上不能做大的調整,如通識課中應保證思政課的比例、保留教育部明確開設的其他課程。對比理大的全面通識教育,我們的通識教育依然有改進的地方。一是增加通識課中選修的比重,給予學生根據自己的興趣充分的選課自主性,同時必須通過相關的措施(如院系的自主分配機制),鼓勵各院系結合自己的專業研究成果開出更多的可供選擇的通識課,使之涵蓋更多的學科門類,為培養全面發展的人才提供支撐。在此條件下,還可以將原有的部分通識課列為不計學分但必須通過的科目,為真正的通識教育騰出學分空間。二是理大的新生入學教育(Freshman Seminar)值得我們借鑒。理大將“新生入學教育”列為通識教育的一門必修課程,安排一個學期的時間,占3個學分。新生入學教育的內容按照大專業分類進行,有對學系和專業的介紹,更多的是設計與專業相關的話題,引導學生參與、討論,英文“Seminar”就有研討、討論的意思。其他如香港科大還招聘大二學生作為志愿者參加新生入學教育,與新生組成一個個的小組,師兄師姐現身說法,增加新生對專業的認知。雖不能籠統地質疑內地高校入學教育的實際效果,但許多內地高校將入學教育安排在新生入學軍訓之后的短暫時段,這種安排肯定影響新生對專業的認可。為了培養學生的專業興趣,應適當增加入學教育的時間,豐富入學教育的內容,設置與專業相關話題引導新生的參與討論,并規定相應的學分。

3.關于專業設置。專業設置是學校總體辦學目標的具體體現,專業設置應與學校的定位、使命相一致。與香港高校相比,內地許多高校存在專業老化、滯后的缺陷,有的新專業開辦的依據是現有的師資力量而不是社會需求。2012年10月,教育部公布了新的本科專業目錄,規定普通高校增開目錄內的專業將由申報改為備案制度。這一規定給普通高校結合自身的定位、擴大辦學自主權、合理地進行專業布局創造了有利條件。因此,對于新增專業,內地高校可以借鑒理大的做法,應該在專業培養目標與學校總體發展的關系、師資力量、招生人數、與以前專業的關系、與校內及其他高校相關專業的關系、相關行業協會的態度、現有學生的調查、就業市場數據、行業發展預測、政策發展導向等方面進行嚴格地申報和論證,以保證新專業具有發展前景和市場競爭力。對于現有專業,不妨每隔幾年進行一次校內自我評估,對于與學校發展目標契合度不高的專業應適當壓縮甚至淘汰,以集中資源發展特色專業。

4.關于課程體系。人才培養方案是人才培養模式的一個核心要素,是對人才培養過程的靜態表達。在人才培養方案中,課程體系的設計對實現培養目標至關重要。在課程體系中,香港高校對通識課的學分有統一的要求,如理大的通識課程統一要求修滿30學分、香港科大統一要求修滿36學分、香港大學要求54學分、香港城市大學要求30學分。在通識課的課程設置上,各校除了對語言與交際的課程(英文和中文)有統一要求外,剩余學分由學生在3—4個領域任選,這些領域大致分為人文與藝術、社會與組織、科學與技術等。在部分內地高校的人才培養方案中,各個專業的通識教育課程的學分不同,而課程設置區別更大但又必選,沒有體現學校在人才培養目標方面的統一和學生學習的自主性。

在專業課程的設置上,同樣可以借鑒香港高校和歐美大學的通行做法,通過繪制課程貢獻圖(Curriculum Mapping),即通過檢視每門專業課程對培養目標的貢獻,以此確定專業課程的設置。因此,內地的應用型大學在專業課程的設置上應以“應用”為主,“切合所需”,在知識和能力之間更側重于能力的培養。

(感謝香港理工大學中文及雙語學系石定栩教授、香港理工大學機械工程系張鎮順博士為本文提供了部分參考資料。)

參考文獻:

[1]BEng (Hons) in Mechanical Engineering : Programme Structure[EB/OL].http://www.polyu.edu.hk/me/en-US/UndergraduateFulltimeProgrammes/index,2013-07-25.

[2]香港理工大學.香港理工大學2010年質素核證跟進項目進度報告[EB/OL].http://www.ugc.edu.hk/chs/qac/publication/report/report.htm.

[3]香港質素保證局.香港理工大學質素核證報告[EB/OL].http://www.ugc.edu.hk/big5/qac/publication/report/report.htm.

(責任編輯 陳志萍)