職業(yè)教育虛擬現(xiàn)實(shí)耦合實(shí)景提升學(xué)生職業(yè)能力

【摘要】針對(duì)某些行業(yè)或?qū)I(yè)“看不到”和“下不去”的特殊性,學(xué)生不了解未來(lái)職業(yè)環(huán)境,缺乏職業(yè)意識(shí)的問(wèn)題,本文以《煤礦機(jī)電設(shè)備的操作與檢修》課程教學(xué)為例,對(duì)接最新職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和崗位規(guī)范,分解與重構(gòu)工學(xué)結(jié)合的課程結(jié)構(gòu),細(xì)化課程內(nèi)容;結(jié)合企業(yè)實(shí)際工作崗位的需要,利用云空間技術(shù)進(jìn)行實(shí)景教學(xué),將真實(shí)的職業(yè)場(chǎng)景引入課堂,使學(xué)生學(xué)習(xí)時(shí)猶如身臨其境,可以感受職場(chǎng)氛圍,培養(yǎng)職業(yè)意識(shí)。避免了大批學(xué)生前往企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)造成教學(xué)和生產(chǎn)過(guò)程的矛盾和困難。

【關(guān)鍵詞】虛擬現(xiàn)實(shí)? 煤礦機(jī)電? 職業(yè)能力? 實(shí)景教學(xué)

【基金項(xiàng)目】?jī)?nèi)蒙古自治區(qū)教育科學(xué)研究十三五規(guī)劃課題(編號(hào):NZJGH2019227),本課題獲得2019年國(guó)家留學(xué)基金的資助。

【中圖分類號(hào)】G642.0 ? 【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】A 【文章編號(hào)】2095-3089(2021)25-0039-02

一、引言

目前高職教育在結(jié)合社會(huì)和行業(yè)實(shí)際,為實(shí)踐教學(xué)創(chuàng)造了有利條件,根據(jù)不同行業(yè)的專業(yè)知識(shí)多措并舉,逐步推進(jìn)教學(xué)改革[1-2]。但是職業(yè)教育教學(xué)仍然存在的問(wèn)題:首先,學(xué)生不了解未來(lái)職業(yè)環(huán)境,缺乏職業(yè)意識(shí)[3-6],畢業(yè)后不能快速適應(yīng)企業(yè)實(shí)際工作要求,不能真正做到零距離上崗[7];其次,傳統(tǒng)教學(xué)中學(xué)校教師進(jìn)行理論教學(xué),現(xiàn)場(chǎng)專家進(jìn)行實(shí)踐教學(xué),導(dǎo)致理論與實(shí)踐不能及時(shí)對(duì)接[8-10],課堂上學(xué)生不知老師所云,生產(chǎn)實(shí)踐時(shí)理論指導(dǎo)不能隨時(shí)跟進(jìn)[11-12],教學(xué)效果差,缺乏對(duì)學(xué)生職業(yè)意識(shí)和素養(yǎng)的培養(yǎng)。最后,由于某些行業(yè)或?qū)I(yè)的特殊性[13](如煤礦機(jī)電設(shè)備的操作和采掘),讓大量學(xué)生直接進(jìn)入生產(chǎn)一線或工作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)踐教學(xué)會(huì)給安全生產(chǎn)和學(xué)生安全都帶來(lái)很大隱患,而配套實(shí)踐教學(xué)的昂貴生產(chǎn)設(shè)備買進(jìn)學(xué)校也不可能,這樣學(xué)生的實(shí)踐教學(xué)就成為一個(gè)大難題,職業(yè)意識(shí)和素養(yǎng)的培養(yǎng)和提升更是無(wú)從談起。

本文以《煤礦機(jī)電設(shè)備的操作與檢修》為職業(yè)意識(shí)教育的切入點(diǎn),該課程是一門技術(shù)應(yīng)用課。它的資源信息十分龐雜,內(nèi)容和形式多種多樣,知識(shí)面廣,應(yīng)用性強(qiáng),對(duì)教師的實(shí)踐和知識(shí)儲(chǔ)備量、綜合素質(zhì)等要求較高;其次,《煤礦機(jī)電設(shè)備的操作與檢修》課程與能源開發(fā)聯(lián)系緊密,操作性強(qiáng),隨著計(jì)算機(jī)和云計(jì)算技術(shù)不斷應(yīng)用于礦山開發(fā)和生產(chǎn),給那些下不去、看不到、摸不著帶來(lái)了福音,推動(dòng)了教學(xué)工作的發(fā)展和提升。

二、機(jī)電能源專業(yè)學(xué)生職業(yè)能力教育建設(shè)基礎(chǔ)與條件

目前全區(qū)不足10所高職院校開設(shè)了《煤礦機(jī)電設(shè)備的操作與檢修》課程及相近課程,各院校積累的教學(xué)資源各有差異,這樣對(duì)不同學(xué)習(xí)者自主學(xué)習(xí)和施教者教育教學(xué),對(duì)提升專業(yè)服務(wù)產(chǎn)業(yè)職業(yè)的能力、提高從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì),尤其是推動(dòng)學(xué)生的職業(yè)素養(yǎng)的提升是不利的。

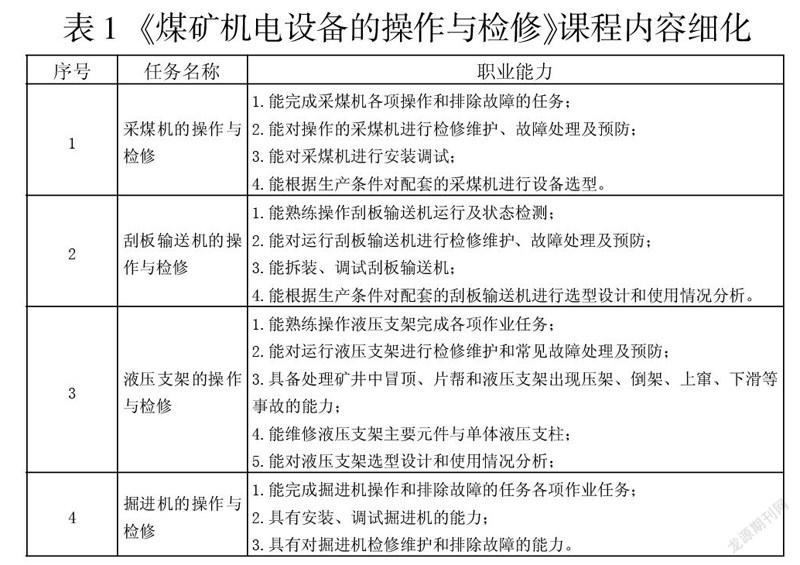

該課程以理虛實(shí)一體化教學(xué)模式開設(shè)已有10年,已經(jīng)積累了一些教學(xué)資源,為培養(yǎng)學(xué)生的職業(yè)素養(yǎng),將課程內(nèi)容顆粒化,根據(jù)職業(yè)崗位任職要求,以任務(wù)驅(qū)動(dòng)為導(dǎo)向進(jìn)行課程開發(fā),依據(jù)典型煤礦機(jī)電設(shè)備的類型將本課程的教學(xué)內(nèi)容分為四部分:采煤機(jī)的操作與檢修、刮板輸送機(jī)的操作與檢修、液壓支架的操作與檢修和掘進(jìn)機(jī)的操作與檢修。依據(jù)認(rèn)知規(guī)律由淺入深,由部分到整體設(shè)計(jì)不同的任務(wù)驅(qū)動(dòng)項(xiàng)目。

本課程在校內(nèi)建有“煤礦機(jī)電設(shè)備的操作與檢修”理實(shí)一體化教室,可同時(shí)容納50名學(xué)生上課。教室內(nèi)配有多臺(tái)采煤機(jī)仿真教學(xué)儀、掘進(jìn)機(jī)仿真教學(xué)儀。教學(xué)儀的設(shè)計(jì)與真機(jī)相仿,操作部分按1∶1比例設(shè)置,具有操作的真實(shí)感。仿真教學(xué)儀通過(guò)三維動(dòng)畫、實(shí)景再現(xiàn)、設(shè)備分解、虛擬實(shí)操等技術(shù)把教學(xué)內(nèi)容生動(dòng)、形象地展現(xiàn)出來(lái)。基于上述條件,利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和虛擬仿真技術(shù)將該課程建設(shè)成為信息化精品課程。

三、機(jī)電能源專業(yè)學(xué)生職業(yè)能力教育目標(biāo)

以提高機(jī)電能源專業(yè)學(xué)生教學(xué)質(zhì)量和教學(xué)效果為核心,提高學(xué)生的職業(yè)素質(zhì)為目的。根據(jù)煤礦企業(yè)生產(chǎn)要求和職業(yè)崗位標(biāo)準(zhǔn),改革煤礦機(jī)電設(shè)備操作與檢修課程建設(shè)的主要任務(wù)和基本要求,將課程結(jié)構(gòu)進(jìn)行分解、優(yōu)化、重構(gòu),建設(shè)成為教學(xué)資源豐富、線上線下的課程體系,“教—學(xué)—做”一體化的工學(xué)結(jié)合的信息化精品課程。最終形成具有鮮明職業(yè)特色的課程體系,提升學(xué)生職業(yè)意識(shí)和能力。

四、機(jī)電能源專業(yè)學(xué)生職業(yè)能力教育實(shí)施

(一)行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)接課程標(biāo)準(zhǔn)|

將行業(yè)企業(yè)最新生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和崗位規(guī)范融入到課程內(nèi)容中,所以重新細(xì)化課程內(nèi)容,分解與重構(gòu)工學(xué)結(jié)合的課程結(jié)構(gòu),修訂課程標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)置煤礦機(jī)電設(shè)備檢修的教學(xué)情境,找到故障原因并進(jìn)行排除,通過(guò)任務(wù)驅(qū)動(dòng)使學(xué)生具有工匠精神和解決實(shí)際問(wèn)題的能力。以職業(yè)工作細(xì)化教學(xué)內(nèi)容并合理安排教學(xué)順序,課程細(xì)化資源如表1所示。

(二)緊貼煤礦企業(yè)崗位的實(shí)際工作過(guò)程進(jìn)行教學(xué)

結(jié)合煤礦企業(yè)實(shí)際工作崗位的需要,采煤機(jī)、刮板輸送機(jī)、液壓支架、掘進(jìn)機(jī)的操作通過(guò)虛擬仿真,模擬操作培養(yǎng)學(xué)生的操作能力和職業(yè)素養(yǎng),如圖1所示學(xué)生模擬操作虛擬掘進(jìn)機(jī)采煤過(guò)程,將崗位所需知識(shí)、技能和職業(yè)素養(yǎng)融入課程教學(xué)中,增強(qiáng)學(xué)生就業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

利用云空間技術(shù),依托信號(hào)采集和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,通過(guò)實(shí)景教學(xué),將真實(shí)的職業(yè)場(chǎng)景引入課堂,使學(xué)生學(xué)習(xí)時(shí)猶如身臨其境,可以感受職場(chǎng)氛圍,培養(yǎng)職業(yè)意識(shí)。如圖2所示礦井下采煤實(shí)景,現(xiàn)場(chǎng)專家向?qū)W生介紹所學(xué)專業(yè)的工作環(huán)境、職業(yè)要求、發(fā)展前景等內(nèi)容,增強(qiáng)了新生對(duì)專業(yè)和未來(lái)職場(chǎng)的了解和認(rèn)識(shí),使學(xué)生在學(xué)校接受身臨其境的職場(chǎng)教育。這種虛實(shí)結(jié)合的教學(xué)模式,使得學(xué)生將模擬仿真與實(shí)景實(shí)時(shí)對(duì)接, 既滿足了培養(yǎng)學(xué)生職業(yè)意識(shí)的需要,又避免了大批學(xué)生前往企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)造成教學(xué)和生產(chǎn)過(guò)程的矛盾和困難。

五、總結(jié)

機(jī)電能源專業(yè)學(xué)生職業(yè)意識(shí)教育研究,以《煤礦機(jī)電設(shè)備的操作與檢修》課程教學(xué)為切入點(diǎn),虛擬教學(xué)通過(guò)虛擬仿真,模擬操作培養(yǎng)學(xué)生的操作能力和職業(yè)素養(yǎng),將崗位所需知識(shí)、技能和職業(yè)素養(yǎng)融入課程教學(xué)中。實(shí)景教學(xué)通過(guò)視頻音頻信號(hào)采集設(shè)備工作過(guò)程,實(shí)時(shí)傳送到學(xué)校教學(xué)課堂,讓學(xué)生在課堂接受真實(shí)工作場(chǎng)景教學(xué),并實(shí)現(xiàn)課堂師生與現(xiàn)場(chǎng)專家的互動(dòng)交流,使學(xué)生了解未來(lái)職業(yè)環(huán)境,提升學(xué)生的職業(yè)意識(shí)。通過(guò)模擬仿真與實(shí)景實(shí)時(shí)對(duì)接,提升學(xué)生學(xué)習(xí)興趣,全面培養(yǎng)學(xué)生職業(yè)能力,實(shí)現(xiàn)零距離上崗。

參考文獻(xiàn):

[1]韓先滿,劉寶磊. “3G實(shí)景課堂”的新探索[J].中國(guó)職業(yè)技術(shù)教育,2012(14):24-25.

[2]施偉萍.多渠道開展實(shí)景化教學(xué) 培養(yǎng)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)人才[J].中國(guó)職業(yè)技術(shù)教育,2013(5):53-56.

[3]陳鵬.服裝生產(chǎn)技術(shù)一體化模擬仿真實(shí)訓(xùn)教學(xué)過(guò)程研究[J].遼寧絲綢,2015(3):22-25.

[4]陳科,涂利平.高職高專會(huì)計(jì)電算化仿真實(shí)訓(xùn)教學(xué)的問(wèn)題及對(duì)策[J].四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào),2014,24(1):126-128.

[5]吳言忠,劉華海.工商管理專業(yè)模擬實(shí)訓(xùn)教學(xué)模式研究[J].中國(guó)職業(yè)技術(shù)教育,2008(1):38-39.

[6]肖曉萍,向中凡,李自勝.虛擬儀器技術(shù)及在遠(yuǎn)程虛擬實(shí)驗(yàn)室中的應(yīng)用[J].西華大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版), 2005(3):71-73

[7]趙卿.基于VR的GPS仿真實(shí)訓(xùn)教學(xué)系統(tǒng)的研究與設(shè)計(jì)[D].大連海事大學(xué).2009.

[8]左芳.經(jīng)濟(jì)法教學(xué)中的新突破——案例實(shí)訓(xùn)教學(xué)[J]. 內(nèi)蒙古師范大學(xué)學(xué)報(bào)(教育科學(xué)版),2014,27(2):141-143.

[9]周愛東,李磊,周政,趙蕾,楊紅曉.面向創(chuàng)新型大工程觀人才培養(yǎng)的多元化化工實(shí)踐平臺(tái)的構(gòu)建[J].實(shí)驗(yàn)技術(shù)與管理,2014,31(4):25-27.

[10]王艷珍,盧小平,劉瑞享.模擬實(shí)訓(xùn)教學(xué)法在禮儀教學(xué)中的應(yīng)用[J]. 教育探索,2007(12):55-56.

[11]李春亭.施工核心課程的探討與實(shí)踐[J].內(nèi)蒙古師范大學(xué)學(xué)報(bào)(教育科學(xué)版),2007,20(12):162-164.

[12]金廣明.數(shù)控仿真軟件在數(shù)控專業(yè)教學(xué)中的利弊初探[J].現(xiàn)代企業(yè)教育,2014(6):248

[13]王江,文韜,李向新.基于CATIA 的模擬仿真在飛機(jī)維修實(shí)訓(xùn)教學(xué)中的應(yīng)用研究[J].長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào),2014,14(2):45-48

作者簡(jiǎn)介:

劉月琴(1977年-),女,內(nèi)蒙古察右前旗人,副教授,博士研究生,研究方向?yàn)闄C(jī)電一體化教學(xué)與虛擬仿真技術(shù)。

- 課程教育研究的其它文章

- 高中數(shù)學(xué)教學(xué)中如何培養(yǎng)學(xué)生自主學(xué)習(xí)能力

- 學(xué)科競(jìng)賽在風(fēng)景園林學(xué)研究生創(chuàng)新實(shí)踐人才培養(yǎng)中作用的研究與實(shí)踐

- “案例教學(xué)+情景模擬”模式在《基礎(chǔ)災(zāi)害救援醫(yī)學(xué)》課程教學(xué)中的應(yīng)用

- “新工科”背景下安全工程專業(yè)人才培養(yǎng)模式探索

- 高職學(xué)生對(duì)青草藥識(shí)別利用的方法和存在的問(wèn)題及對(duì)策分析

- 基于學(xué)習(xí)通平臺(tái)的移動(dòng)教學(xué)在基礎(chǔ)護(hù)理學(xué)中的應(yīng)用分析