自鎖髓內釘與交鎖髓內釘治療脛骨骨折的療效比較

王小林 滕德國 龍 斌 黃先柱 四川省什邡市第二人民醫院外四科 618400

脛骨骨折以車禍傷、摔傷、重物砸傷多見,目前以手術治療為主,內固定方式多,有普通加壓鋼板、脛骨限制性鋼板、LCP鋼板、自鎖髓內釘、交鎖髓內釘。我院2008年6月-2011年6月共收治52例脛骨骨折病例,25例行交鎖髓內釘(天津市康利民醫療器械有限公司生產)固定,27例行自鎖髓內釘(武漢德骼拜耳外科植入物有限公司生產)固定,對比兩組病例療效,自鎖髓內釘組手術操作簡單、手術時間短、骨折愈合快,取得滿意療效,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 本組病例52例,男28例,女24例,年齡19~78歲,平均年齡45.6歲。閉合性骨折41例,開放性骨折11例。骨折部位:脛骨中上段骨折12例,中段骨折16例,中下段骨折24例。按AO骨折分型,A型38例,B型9例,C型5例。手術時間:傷后3~14d,平均6d。交鎖髓內釘組采用交鎖髓內釘固定25例,男13例,女12例,年齡19~65歲,平均年齡42歲;車禍傷16例,摔傷6例,重物砸傷3例。自鎖髓內釘組采用自鎖髓內釘固定27例,男15例,女12例,年齡21~79歲,平均年齡46.5歲;車禍傷18例,摔傷5例,高墜傷2例,重物砸傷2例。

1.2 手術方法 采用持續硬膜外麻醉,患者仰臥于手術臺,常規消毒鋪巾,骨折采用閉合復位和切口復位兩種,開放性骨折均為二期手術,先將骨折復位,屈髖屈膝90°,經髕骨下緣與脛骨結節之間作皮膚切口,長約5cm,縱行切開髕韌帶,向兩側牽開,顯露脛骨結節上方骨皮質,交鎖髓內釘組以脛骨平臺下方1cm正中稍偏內為進針點,開口錐開孔,開孔時開口錐穿破皮質后與髓腔在一軸線,避免穿破脛骨后方皮質,根據髓腔大小選擇不同型號擴髓鉆擴髓,選擇髓內釘直徑較擴髓鉆小1mm,退出擴髓器,旋入髓內釘。C臂透視髓釘過骨折斷端,交鎖髓內釘組裝置瞄準器,分別在主釘遠端及近端各鎖入2枚鎖釘,擰入釘尾螺帽,其中4例由于瞄準器問題,在主釘遠端釘孔附近開小切口在脛骨上開槽才擰入鎖釘,最短手術時間65min,最長190min,平均手術時間98min,術中出血100ml,術后引流43ml。自鎖髓內釘組用持鎖器和頂推器依次經主釘腔植入自鎖鎖釘,使自鎖釘的撐片從主釘縱行槽完全撐開,并刺入脛骨骨皮質,遠端2枚,近端上3枚自鎖釘,擰入釘尾螺帽,最短手術時間30min,最長86min,平均手術時間57min,術中出血量75ml,術后引流31ml。兩組比較,通過t檢驗,t=7.03,P<0.05,平均手術時間的差別統計學有顯著意義。

1.3 術后處理 術后常規24h內預防感染使用抗菌素,術后第3天開始用CPM鍛煉膝關節功能,術后1周患肢不負重行走,4~8周部分負重行走,有連續性骨痂完全負重行走。

2 結果

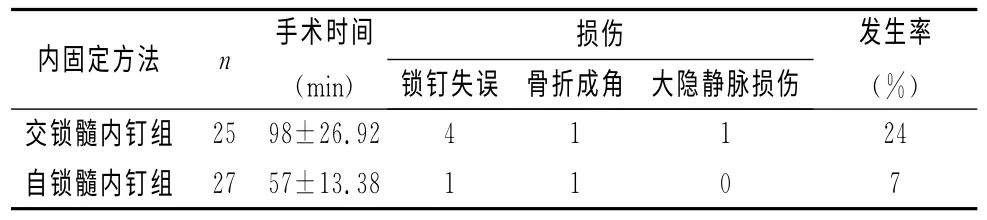

2.1 手術時間及術中并發癥比較 兩組通過χ2檢驗,χ2=3.85,P<0.05,并發癥的差別有顯著意義,見表1。

表1 兩組手術時間及術中并發癥比較

2.2 術后并發癥及療效比較 交鎖髓內釘組6~24個月隨訪,斷釘2例,骨折延遲愈合2例,不愈合1例,平均愈合時間22周,骨折愈合率96%,功能恢復按Johner-wruh法評定標準[1],優20例,良3例,差2例,優良率92%;自鎖髓內釘組6~24個月隨訪,骨折延遲愈合1例,無骨折不愈合,平均愈合時間20周,骨折愈合率100%,功能按Johner-wruh法評定標準,優21例,良4例,差2例,優良率93%。兩組療效比較,χ2檢驗,χ2=0.6,P>0.05,療效差別無統計學意義;兩組并發癥比較,χ2檢驗,χ2=4.59,P<0.05,并發癥的差別有顯著意義。

3 討論

交鎖髓內釘主要是靜力型交鎖髓內釘,通過主釘和兩端橫向鎖釘,起到良好的抗旋轉、抗短縮作用。其主要弊端表現為應力遮擋和斷釘風險,靜力固定橫向交鎖使應力集中,骨折延遲愈合和不愈合率增加,將靜力性固定動力化是目前解決應力遮擋促進骨愈合的主要方法,動力化時需要同時取出遠端的2枚交鎖螺釘,增加患者痛苦,且有骨折再次出現旋轉或短縮的風險。而自鎖髓內釘遠端和近端鎖釘裝置均由主釘近端完成,遠端鎖釘從主釘槽口撐開刺入骨皮質,同樣達到固定作用,其抗短縮、抗旋轉能力與交鎖髓內釘接近[2],整個手術只需1個切口,部分患者需切開復位的僅需2個切口,簡化操作步驟,有操作簡便、無需傳統鎖釘、避免鎖釘困難及失敗率高等缺點,醫師可有效減少X線照射和血管、神經損傷,易于在基層醫院推廣。

[1] Johner R,Wruhs O.Classification of tibial shaft fractures and correlation with results after rigid internal fixation〔J〕.Clin Orthop,1983,(178):7-25.

[2] 方躍,郭瀚華,池雷霆,等.旋轉臂自鎖式髓內釘固定脛骨骨折的生物力學研究〔J〕.生物醫學工程學雜志,2004:21(6):972.