教育質量與個人收入、經濟增長的相關分析

上海理工大學 劉莉

經濟學家們投入了大量精力來解釋人力資本如何影響各種經濟成果。雖然通常假定正規學校教育對于個體學習技能及研究人力資本來說是非常重要的,但它并不是唯一的影響因素。家庭背景、社會關系等因素無疑也會對其造成一定影響。但學校的特殊之處在于它們直接受公共政策的影響。為此,我們經常強調學校的作用。

1 教育質量、人力資本理論的基本介紹

教育質量主要分為兩大類:教育資源的投入和教育產出。前者包括師資力量、教育經費投入(如生均教育經費、學校軟硬件設施以及教師工資水平等)、師生比率等等;后者一般指標準化測試成績[1]。

20世紀五六十年代,人力資本投資理論才真正形成,主要代表人物是舒爾茨、丹尼森、名色、貝克爾等。其核心在于重視并提高人口質量,因為勞動力投入的衡量不只是勞動力投入的數量(以工時數來表示),更要從勞動力投入的質量來衡量(比如個人教育水平或年齡)。而勞動力質量的提高也促進了國民生產總值或國民收入的增長。

2 國內外的相關研究

2.1 國外研究

國外大部分學者認為教育對個人就業及收入有很大影響,Behrman、Birdsall(1983)認同教育會提高個體的收入,這里的教育包括受教育年限及教育質量。Quan(1987)認為,教育支出的增加能吸引更多移民(越來越多的人們會考慮子女接受教育的質量),勞動力供給增加引起地區經濟的增長從而提高個體的收入水平。

美國著名經濟學家舒爾茨深入研究了人力資本投資(著重于教育投資)與收入分配的關系。他認為,個人收入的增長、個人收入差距的縮小,最根本源于人們受教育水平的普遍提高,即人力資本投資的結果。因為教育可以提高人們的知識和技能,從而增加個人收入,并相應改變人們的工資結構。因而解決民生問題、縮小貧富差距的關鍵就是發展教育;給低收入者提供公平的受教育機會,利用教育這一手段向勞動者傳授知識和技術,提高他們的素質及生產能力,從而能夠增加他們一生的收入。

2.2 國內研究

不少國內學者分析了教育對中國居民收入差距及地區經濟增長的影響,但結論不盡相同。例如,蔡和都陽(2000)、王小魯和樊綱(2005)以及鄒薇和周芬(2006)都認為在經濟發展不平衡的地區或收入差距較大的地區,教育發展起重要的作用。而另一些研究則發現近年來教育在解釋地區間收入差異的相對重要性方面有明顯下降(萬廣華等,2005)。同時,姚先國和張海峰(2008)的研究也發現教育數量的差異對解釋中國地區經濟的差異有限。這些研究都沒有考慮教育質量對人力資本的影響。這實際上假定了不同地區不同時期的教育是同質的,從而對勞動生產率的邊際影響也是無差異的。

國內對于教育質量的研究方面,大多數沒有區分教育數量和教育質量,直接考慮教育質量因素的研究較少,局限于研究教育對收入差異的影響。主要有趙麗秋(2006)、張海峰(2010)等研究:趙麗秋認為教育質量差異對收入差異有顯著的影響,而教育年限的差異只對東部地區的收入差異有顯著影響;而張海峰主要對中國省級面板數據(1980~2005年)進行估計,結果顯示教育質量與經濟增長率有明顯的正相關,在均值處師生比每提高一個標準差(0.916)有助于提高3.09%的經濟增長率。教育質量同時也決定教育數量對經濟增長率的影響。

3 教育質量對個人收入、國家經濟增長影響的相關分析

3.1 教育質量對個人收入的影響

人力資本理論認為,人力資本的重要組成部分是教育支出產生的教育資本。教育資本不僅能夠增加個體未來的預期收入,縮小收入差距,合理安排支出,并且能夠增強勞動者的流動適應能力以及職業選擇能力[2]。

美國最近的研究強調了測試成績對個人收入的影響(穆里根,1999;默南等人,2000;拉齊爾,2003。這些研究收集了具有代表性的不同國家的數據集,從學生畢業到進入勞動力市場一直跟隨學生采集所得。他們認為當比分是標準化時,如果高中最后一個數學成績的標準差增加將會給個人年收入帶來12%的增長。

默南等人(2000)在1972年對全美國高中進行了縱向調查。調查結果顯示,高中最后一個數學成績標準差的增加給男性未來一年的年收入帶來了12%的增長,給女性帶來了10%的增長。拉齊爾(2003年)依據從NELS88獲得的一些更近的樣本提出了12%的單一估計。這些估計值也非常接近穆里根(1999)在NLSY數據中發現的11%的估計。

教育質量對個人收入的影響主要體現在三個方面:第一,工人進入勞動力市場所獲得的工資的差異是由其所受的教育差異所導致的;第二,工人所受的教育質量的提高會縮小因教育水平不同而帶來的相對收入的差異;第三,隨著人力資本的增長,國民收入中源于財產等要素的份額相對下降,源于知識、技能等因素的份額相對上升,可以在一定程度上彌補因政策、歧視等造成的收入不均的影響[3]。

3.2 教育質量對經濟增長的影響

勞動力素質與經濟增長之間的關系可能比辦學質量對個人收入的影響更為重要。經濟增長決定了社會生活的整體標準的提升。具體而言,國民受教育水平的提高可能會給國家帶來更多的發明率,可能通過企業引進新的生產方法從而使國民的工作更加富有成效。這些都是提升教育質量所應考慮的。

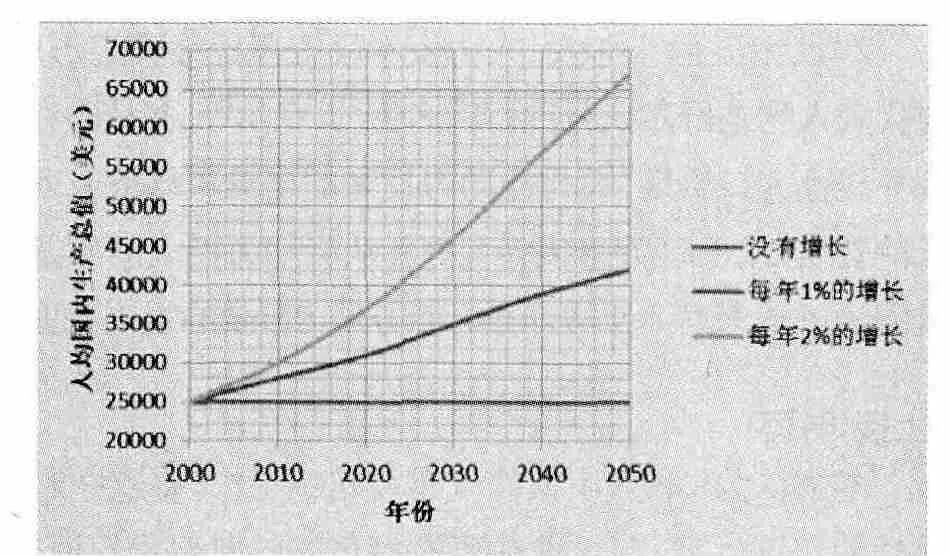

圖1顯示了經合組織國家中收入為中等水平的國家的人均國內生產總值,從2000年至 2050年不同年間的增長。如果每年學校質量方面的投入增長1%,那么與預期40年間國民生產總值將從25000美元提高到大約41000美元,在此期間幾乎增長了三分之二。如果每年增加2%的投入,在2050年人均國民生產總值將達到67000美元。由此可見教育質量微小的增長率將會對國家經濟增長產生巨大的影響[4]。

圖1 教育質量對人均國內生產總值的影響

哈努謝克和Kimko(2000)超越了簡單的教育數量的研究,深入研究了教育質量的問題[2]。他們通過結合四十年對國際上不同國家的數學及科學知識的測試發現辦學質量的差異對經濟增長有顯著的影響。

在分析中會有一個常見的問題,比如學校教育未必是經濟增長的真正原因。例如,哈努謝克和Kimko(2000)測試時發現東亞國家在國際測試中一致得分非常高,并且它們在1960~1990年期間有很大的增長。這可能是東亞經濟體其他方面推動著經濟的增長,而且在進行勞動力質量的統計分析時剛好挑選出了這些國家。但事實上,即便將東亞國家排除在分析之外,勞動力質量和經濟增長的關系還是能在測試中觀察到的。另一個值得關注的可能是影響經濟增長的其他因素,如有效的市場組織,它們與生產力是相關聯的。去美國移民的的移民者,在國內接受過教育并在國際數學和科學考試成績越高的移民,他們在美國的收入就越高。

4 提升教育質量的路徑選擇

4.1 加大教育投資的力度

教育投資技能產生經濟效益又有社會效應的財政支出,因此必須保證教育投資的穩定增長,保障教育財政充足。在國家教育政策的制定方面,應避免出席教育外延的盲目擴張現象,比如應該重視教育的質量而非過度重視教育數量的擴張,應在提升教育質量上加大投資,引進高素質人才、保障教師培訓支出等;完善基礎教育經費保障機制;將公共教育的投資重心放在中等及初等教育上,比如減少甚至免除義務教育的學雜費、對貧困生進行資助;加強偏遠地區、經濟薄弱地區的教育投資,縮小地域差異造成的教育質量的差異,從而提高教育質量,緩解收入差異[5]。

4.2 提升教師的整體素質

許多國家試圖提升他們的教育質量,但有的沒有成功。究其原因僅僅是教師素質不夠受到學校的重視。從許多方面來看,教師的素質是提高學生成績的關鍵因素。研究還表明,許多政策已經在世界各地實行了但還沒有取得好的成效。具體來說,各個國家的政策選擇可能導致衡量教師指標的變化,如學位或教師資歷,但他們并沒有趨向于提高教師的素質。

將一個業績處于均等水平和一個業績比較好的教師進行差異估計。在一個學年內,一個業績好的老師可以將一個學生的成績提高至少4個百分點(相當于學生成績0.12個標準差的變化)。由此看來,很明顯,擁有一批好的老師可以顯著地影響到學生的成績,提高教師隊伍的整體素質在一定程度上可以提升學校的教育質量。

4.3 推進收入分配的均等化改革

政府應著力解決收入分配不公的問題,縮小區域差距,才能實現經濟的協調發展、維護社會的公平正義,也才能解決民生問題。

推進收入分配的均等化改革具體要從以下幾個方面著手:完善相關財政稅收政策,實現社會保障制度、稅收對收入分配的調節作用;著力提高中低收入群體的收入水平,尤其是偏遠地區、經濟不發達地區的個人收入水平,從內部角度來講,即必須要重視教育的普及,使各地區的公民都能均等地享受受教育權利,提高中低收入群體的教育素質及受教育水平,提高他們的工作技能及工作競爭力,使他們在人力資本市場上發揮重要作用,減少各層次人群的收入差異。收入分配問題歸根結底是民生問題。因此解決好教育投資的公平與效率問題,才能促進教育公平,否則那些經濟水平較低的人將因為接受不到正規教育而處于收入分配的最底層。

[1] 張海峰,姚先國,張俊森.教育質量對地區勞動生產率的影響[J].經濟研究,2010(7).

[2] 蔣一.公共教育投資、教育質量與個人收入差異——基于中國數據的實證研究[D].南京:南京財經大學,2012.

[3] 李洪天.關于我國高等教育的經濟效益和個人收益率的研究[D].南京:河海大學,2001.

[4] Altonji,Joseph G.,Charles R.Pierret.Employer learning and statistical discrimination[J].Quarterly Journal of Economics,2011(116).

[5] 鄒薇,張芬.農村地區收入差異與人力資本積累[J].中國社會科學,2006(2).