廣西濱海民族傳統體育旅游資源的開發研究

陳惠娜,彭業仁,陸元兆

(1.桂林航天工業學院體育部,廣西 桂林 541004;2.廣西師范大學體育學院,廣西 桂林 541004)

1 研究背景

廣西的濱海旅游開發和海南等一些開發較好的省市相比,差距較大,這是廣西濱海休閑旅游缺乏特色的重要原因,也嚴重制約著廣西濱海旅游的進一步發展[1]。其實,廣西濱海地區的北海、欽州、防城港,除了優美的自然風光外,也都具有內涵豐富的人文旅游資源。如果能作為濱海休閑旅游的特色產品加以開發和利用,無疑可以滿足游客多方位、多層次的需求,促進濱海休閑旅游的特色化發展,從而取得更好的經濟和社會文化效益。

但在民族傳統體育旅游資源開發的研究中,長期以來,大多數學者的實踐研究往往缺乏理論依據。究其原因,最主要是因為旅游學作為一門新興學科,其自身理論體系繁雜、尚不夠成熟,使得體育學者很難找到一個較好的研究視角去切入。旅游體驗理論作為基礎旅游研究中一個較為成熟的理論體系,現已被許多研究者應用于指導旅游實踐活動[2]。基于此,本文嘗試從旅游體驗的視角,對廣西濱海地區民族傳統體育的開發實踐進行研究。

2 濱海民族傳統體育文化資源開發的理論依據

2.1 愉悅性體驗是旅游活動進行的根本目的

旅游體驗是旅游個體與外部世界取得暫時性的聯系,從而改變其心理水平并調整其心理結構的過程,是旅游者的內心活動與旅游課題所呈現的表面形態和深刻含義之間的相互交流或相互作用后的結果,是借助于觀賞、交往、模仿和消費、游戲這五種活動方式實現的一個序時過程。在旅游體驗的過程中,追求愉悅性是其根本目的。通過這種體驗過程,不同的旅游者得以分別或同時滿足不同層次的心理需要,即在美感陶醉中獲得精神愉悅。

2.2 旅游資源的審美性是旅游者獲取愉悅性體驗的重要途徑

旅游資源是“自然界和人類社會凡能對旅游者產生吸引力,可以為旅游業開發利用,并可產生經濟效益、社會效益和環境效益的各種事物和因素。”其中,吸引力因素作為旅游資源的理論核心,同時也是評判旅游資源質量良好與否的關鍵性指標。[3]旅游資源的價值在于能夠對旅游者產生吸引力,滿足他們的心理需要,使他們獲得愉悅的心理體驗,這就是旅游體驗的過程。一般而言,旅游資源的美學特征越突出,觀賞性越強,對旅游者的吸引力越大,它的體驗功能也就越強。

2.3 濱海民族傳統體育旅游資源的文化特色是其審美價值所在

旅游者的民族或文化差異,是民族傳統體育文化的吸引力所在,這種文化的差異越大,越能喚起旅游者內心的震撼和審美愉悅。換句話講,也就是某一民族最有特色和代表性的傳統體育則最具審美價值,也同時最具旅游開發和利用價值。因此,通過對濱海地區民族傳統體育文化資源的挖掘和整理,應選擇性開發最能體現濱海文化特色的民族傳統體育項目。

3 廣西濱海民族傳統體育旅游資源的文化特色

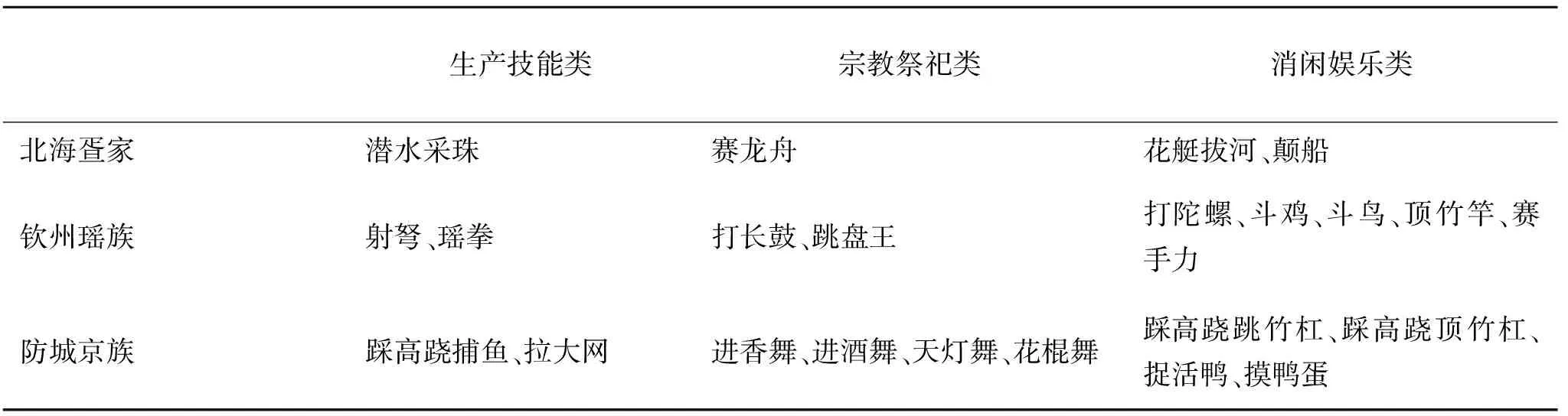

課題組通過近兩年對北海、欽州、防城的實地調研,并通過查閱相關文獻資料,對最有地域特色和文化代表性的疍家、京族、瑤族傳統體育進行挖掘、整理,大致歸納出三大類:生產技能類、宗教祭祀類、消閑娛樂類。如表1所示:

表1 廣西濱海地區北海、欽州、防城民族傳統體育歸類

通過對這些傳統體育項目的分析研究,認為廣西濱海民族傳統體育主要呈現出以下文化特色:

3.1 海洋性

自然環境是文化產生的自然基礎,決定著文化的類型,受環境影響濱海地區民族傳統體育文化被深深的烙上了海洋的印記,具有開放、包容、冒險等海洋文化的主要特征。這在生產技能性傳統體育文化中表現的尤為顯著,如京族的踩高蹺捕魚、疍民的潛水采珠等。

3.2 民俗性

濱海地區的不少民族傳統體育項目以節日慶典為載體,通過宗教祭祀或是紀念先祖、民族英雄等儀式,載歌載舞地出現,體現著一個民族的核心文化,具有歡快、喜慶、儀式性等民俗文化特征。如瑤族“盤王節”中 的打長鼓、 京族“哈節”中跳的進香舞、進酒舞、天燈舞、花棍舞等。

3.3 娛樂性

在濱海地區的民族傳統體育中,娛樂性特征非常顯著,這與當地人民樂觀、隨和的性格非常相容,這些娛樂活動常在勞動之余或是節日喜慶活動中進行,體現出很強的游戲性和趣味性。如疍家婚俗中的花艇拔河、顛船;京族的捉活鴨、摸鴨蛋以及瑤族的斗雞、斗鳥等。

4 選擇性開發最具濱海文化特色的民族傳統體育旅游資源

濱海民族傳統體育文化的海洋性、民俗性和娛樂性,是其最具審美價值的文化特征,也是文化資源的旅游價值所在。因此,通過對濱海民族傳統體育的挖掘和整理后,應對最具審美價值的文化資源進行選擇性開發。

4.1 對生產技能型傳統體育文化資源的開發

受地域的自然環境影響,濱海地區的人們過著“靠海吃海”的半自然經濟生活,他們最主要的生產方式是淺海漁業,由此產生了許多與海上生產有關的民間傳統體育。這種生產技能類傳統體育往往具有濃郁的海洋文化特色,體現了海洋文化的開放、冒險性。京族的“踩高蹺捕魚”和疍家的“潛水采珠”就是很有冒險性的生產技能類傳統體育。

京族的踩高蹺捕魚原是傳統淺海漁撈的一種作業方式,為了能在海水較深的淺灘上捕到車螺、沙蟲等,又不至于被海水浸濕衣衫,就在腳底踩上木頭的高蹺進行作業。隨著生產方式的改變,這種在普通人開來很難操控的淺灘漁撈方式早已被淘汰,但作為京族人最具海洋文化特色的生產技能,卻極具審美價值,非常值得去進行開發和利用。

疍家的“潛水采珠”同樣也是很傳統的一種水中作業方式,面對著變幻莫測的大海,這種作業方式具有很高的危險性,疍民常常也會受到鯊魚、章魚的攻擊而喪命。因此,真正的以采珠為生的“珠疍”,首先要具備的就是非凡的膽量,其次是能在深海中作業的工作能力,這也是疍民和普通漁民的區別所在。“潛水采珠”作為一種生產技能型傳統體育,充分體現了海洋文化的冒險性,如果作為旅游資源加以開發和利用,使游客既可以觀賞到傳統疍家高超的水中技能,又可以作為一項濱海體育旅游產品進行推廣,使旅游者能親身體驗到“潛水采珠”的魅力[4]。

4.2 對宗教祭祀型傳統體育文化的開發

中國傳統文化具有尊崇祖先的特點,許多傳統節日有很強的祖先崇拜、集聚宗族的功能。濱海地區各族人民的傳統節日也體現出這一特點,并更能體現出本民族宗教祭祀和祖先崇拜的文化特色。京族“哈節”和瑤族“盤王節”的民俗民間體育就體現出濃郁的本民族文化特色。

“哈節”是京族最為重要的傳統節日,為了祭祀護佑神“海神”,要舉行一系列的儀式性活動,哈妹們跳的進香舞、進酒舞、天燈舞、花棍舞等,是儀式中必不可少的娛神活動,這是京族所獨有的,具有文化符號的意味。“跳竹杠”作為京族人慶祝豐收時的娛樂活動,經過發展變化后形成了具有更高難度和觀賞性的“踩高蹺跳竹杠”,在1991年南寧舉行的第四屆全國少數民族傳統體育運動會進行了多人表演,并榮獲表演項目的第一名。

瑤族的“盤王節”又叫“還盤王愿”,是瑤胞祭祀祖先的傳統節日,“打長鼓”是盤王節中最有代表性的、極具瑤族特色的傳統體育活動。俗話說“壯族的歌,瑤族的舞”,瑤族的“打長鼓”打起來花樣繁多,非常好看,具有很高的觀賞價值。

由于宗教祭祀類傳統文化是一個民族最為核心的文化,因此,在對此中的體育文化資源進行開發時,不要輕易的去加工和改造,保持其文化環境的真實性尤為重要。

4.3 對消閑娛樂型傳統體育文化的開發

在繁重的勞作之余進行一些文體的消閑娛樂活動,從古至今都是各民族人民的身心需要。這類傳統體育活動往往帶有明顯的游戲特征,娛人是其主要功能,并在現代社會仍能體現出一定的審美價值[5]。

濱海地區的各族人民,雖然海上勞作具有一定的風險,也非常的辛苦。但如果和他們接觸的話,會發現海邊生長的人大多心胸寬廣、不拘小節,性格也很豁達、平和、樂觀,非常尊重傳統習俗,也很會“找樂子”。如“花艇拔河”和“顛船”就是疍家婚禮習俗中特別具有水上特色的娛樂活動。

疍家婚俗中有花艇迎親的習俗,“花艇拔河”就是為了表示對新娘的不舍,新娘的家人會隨著接親小艇的離去,拉著接新娘花艇上的纜繩,尾隨其后用力拉船,而這時男方為了表示很想把新娘娶回家,也要用力劃船,雙方人員就在水中、艇上形成了真正的“拔河”;而接親后的“顛船”也很有水上文化特色,與漢族的“顛轎”相似,劃船的艄公們通過一些劃船技巧,使小艇轉來轉去,左右晃蕩不停,從而考驗新娘子將來海上作業的能力[6]。傳統疍民大多飽受歧視、生活困苦,而“花艇拔河”、“顛船”不乏詼諧和趣味,充滿了娛樂精神,這是傳統疍家達觀、寬容、務實精神的充分體現,是最具有特色的文化符號。

當然,京族的“捉活鴨”、“摸鴨蛋”和瑤族的“斗雞”、“斗鳥”也非常具有趣味性,特別是十萬大山的瑤民,至今逢年過節還要進行“斗雞”、“斗鳥”活動,勝利者往往可以得到不菲的物質獎勵,和自己的愛寵一起成為別人羨慕的對象。

5 保護性開發濱海民族傳統體育文化資源,促進濱海旅游產業和傳統體育文化的互動發展

對于旅游資源的保護和開發,許多人會把這兩個概念對立起來,通常認為對旅游資源進行開發的過程,會形成對旅游資源的破壞,本文認為這是一種片面的理解。如果從旅游體驗的角度進行理解,則發現旅游資源的開發和保護絕對不是對立的,這個過程應該是辯證發展、互相促進的過程。

5.1 保護性開發有利于保持民族傳統體育文化的核心旅游價值,保持旅游發展的可持續性

可持續發展作為一種發展理念,被廣泛應用于經濟和社會發展的各個領域,特別是在十八大報告中,明確提出了要“建設生態文明制度體系”,為可持續發展提供切實可行的制度保證,這也充分說明了保護自然和文化生態環境的重要性。從旅游開發的角度來看,遵循保護性原則,有利于保持民族傳統體育文化的本真性,這種本真性正是民族傳統體育文化的審美特征所在,是其作為旅游資源的核心價值所在,也是吸引旅游者,使他們產生審美體驗的吸引力所在。因此,在民族傳統體育文化資源的開發中,保護性原則應該貫徹其中,這是旅游可持續發展的必然要求。

5.2 保護性開發有利于民族傳統體育文化的現代變遷和發展

從文化生態學的來看,民族文化的產生和發展,與該民族所處的文化生態環境密切相關,特別是物質生產方式對于文化的形成和發展起著決定性的作用,是文化變遷的最主要動因[7]。無論京族、瑤族、疍家還是濱海地區的其他民族,在現代社會都面臨著生產方式的變革,這種由天然經濟模式向多元化經濟模式的轉變,使傳統體育文化失去了原來賴以生存的經濟土壤,這必然促使著傳統體育文化的內容、形式和功能發生變革。

因此,保護性開發民族傳統體育文化資源,挖掘和整理其中最具審美特征的核心文化。一方面,有利于保持民族傳統體育文化的本真特色;另一方面,民族傳統體育文化中的一些陳舊的、糟粕類的東西,也會在文化的自覺過程中逐漸的被揚棄,這也是民族傳統體育文化的變遷和發展過程。

結束語

在旅游活動中獲得愉悅性體驗,這是一切旅游行為發生的緣由所在。在民族傳統體育旅游資源的開發中,其文化特色是其旅游價值所在,是實現旅游體驗愉悅性的重要途徑。因此,基于旅游體驗對民族傳統體育文化資源進行開發的過程,就是挖掘其中最具審美特征的核心民族文化的過程。這事實上就是對文化的保護過程,也是旅游和文化的互動發展過程。

[1]饒苗苗,張開城.北部灣濱海旅游業發展探討——基于SWOT和“文化引入”分析[J],中國漁業經濟,2012,30(3):56-58.

[2]謝彥君.旅游體驗研究——走向實證科學[M].北京:中國旅游出版社,2010:28-29.

[3]高峻,吳國清,王昕.旅游資源規劃與開發[M].北京:清華大學出版社,2007:5-10.

[4]彭業仁.廣西北部灣經濟區民族傳統體育文化研究之一北海疍家傳統體育研究[J],湖北體育科技,2012(2):132-134.

[5]胡小明.體育美學[M].北京:高等教育出版社,2011:303-307.

[6]中國人民政治協商會議北海市委員會文史資料委員會編.北海文史第十一輯[M].北海:北海市政協文史委員會,1997.

[7]馮天瑜.何曉明等.中華文化史[M].上海:上海人民出版社,2010:13.